『紅い白描』とオリジナリティの神話

松本清張が1960年代初頭に発表した『紅い白描』は、この時代に社会的に注目され始めたグラフィックデザイナーという職業の虚実をテーマとしている。いま同作をあらためて読むことで見えるものはなにか。

※本稿では松本清張『紅い白描』の結末に触れています。

デザインの世界にはつねに新しい流行語とともに動いている。だが、新しいコンセプトや技術が時代の表面を賑わす一方、その薄皮一枚を剥いでみれば、ふるくからの社会の構造や価値観がわたしたちの生活を支配している。デザイン領域の細分化と多様化が進む一方で、世間一般のデザインをめぐる認識はそれがかつて社会にインストールされた20世紀の段階とさほど変わっていないことを、SNSに可視化された世間は伝える。

現代につながるグラフィックデザインの社会的枠組みは、戦後復興期を経て1950年代から60年代にかけて定着された。この時期、業界団体の結成や教育機関や関連メディアの設立などを通じて、デザインは社会のなかで専門領域として確立されていった。このとき、デザインを特権化する幻想も同時に生まれたといってよい。この幻想の核にあるのが「オリジナリティ」の問題であろう。自己実現や承認欲求といった欲望と結びついた独創性の問題は、特権化な感覚や才能を持つ存在としてのデザイナー像を再生産するメディアと一体となり、現代にまで継続されている。

すでに1960年代初頭、デザイナーが花形産業として注目されていく世相を背景に、グラフィックデザインにおけるオリジナリティの問題や産業構造の暗部を活写した小説が存在した。社会派の推理小説で知られる作家、松本清張(1909年―1992年)が1961年から1962年にかけて若い女性向けの雑誌『マドモワゼル』(小学館)誌上に発表した『紅い白描』である。

美術大学の図案科を卒業した主人公、原野葉子は、新進気鋭の商業デザイナーである葛山正太郎の葛山産業美術研究所に入社する。天才的な作風で一世を風靡する葛山であったが、葉子は自身の好奇心と偶然の重なりのなかで、このデザイナーの創作の秘密を暴いてしまう……というのが大まかなストーリーだ。

よく知られた話だが、松本清張は1920年代末、10代の終わりから小倉や博多の印刷所で版下職人として働きつつ広告図案を学び、その後作家として独り立ちするまで朝日新聞の広告部に勤務した経歴を持つ。戦前の広告デザインの唯一の全国誌だった『廣告界』を愛読し、九州時代には地域の商業美術家集団に参加。戦後は日本宣伝美術会(日宣美)にも名を連ねた。

このような経歴を背景に執筆された『紅い白描』は、多少のカリカチュアライズはあるとしても、かつての業界経験と作家としての分析眼の両面から60年代当時のグラフィックデザイナーの風俗を活写したものとなっている。新人が入社早々無給で掃除から始めさせられたり、新井事務所が「産業美術研究所」(そう、デザインは研究されるものだったのだ)だったり、海外のデザイン誌が珍重されたりする描写は、現代のデザイナーには想像しにくい部分かもしれない。

本作の結末に大きくかかわるのが、オリジナリティの問題である。作中で犯人的な役どころとなるデザイナー葛山は、同時代のデザイナーの多くが海外の作品の模倣にとどまるなか、独自の作風によって飛ぶ鳥を落とす勢いのデザイナーとして描かれる。

「葛山正太郎の作品は、一口に言うと風変りな味があった。色彩感覚も、構図も、また対象の捉え方も、彼独特の特色があった。

これまで、日本の商業デザイナーは、多かれ少なかれ外国の作品の影響を受けているか、あるいは、その下敷が多いのを見ている葉子は、葛山正太郎にだけは特殊な個性を認めていた。

近年になって、葛山正太郎のデザインは急に注目されはじめ、めきめきと売り出してきた。彼が一流デザイナーの間に伍してのし上がって来たのも、そう遠い過去ではなかった。葉子は葛山の秘かなファンでもあった。」

(松本清張『紅い白描』角川文庫、1989年、p. 6)

主人公の葉子は葛山の仕事を年代ごとにリサーチしていくことで、その作風がある時期に大きく変化することに注目していた。謎の少年との出会いによって物語が動きはじめ、さまざまな伏線が絡み合うなか、葉子はついに葛山の創作の秘密に到達する。天才的だった葛山の作品は、実はある知的障害者の子供の作品、現代的な言い方をすればアウトサイダーアートを模倣したものだったのだ。葛山は創造性とビジネスの矛盾のなかで引き裂かれた自らの心情をこのように告白する。

「ぼくはほとんどこの子の絵を盗んだ。幸いに評判になった。いままでのぼくの作品とはまるで違ったものになったから、ぼくは素晴らしく成長したと言われた。世間にも認められ、それが評判となり、大きなスポンサーが次々とついた。ぼくは、この秘密を誰にも知られてはならなかった。もし、ぼくと同じようなデザイナーがそれを発見したら、きっとぼくの悪口を言って回るに違いない。ぼくの芸術のタネを見せてはならなかった。とかく仲間は他人の脚を引きずりおろそうとかかっているからね。ぼくはそれが怕(こわ)かった。……怕いのは、ぼくのデザインの悪口だけでなく、それによってスポンサーから見放されることだった。」(同書、p. 299)

「センス」を至上とするデザイン観や、その究極としてのアウトサイダーアートという認識、労働の搾取や人権侵害など、現代から振り返って本作に突っ込みを入れることはたやすい。これ以外にも本作には通俗的にすぎるような芸術・デザイン観がしばしば顔をのぞかせる。たとえば、葛山は純粋美術と商業美術の関係を、基礎化学と応用化学の関係に類比して説明する。また、葉子のロマンスの相手役である若い建築家が折に触れて解説担当的な役どころで登場するのだが、その主張するところは「芸術は人格の現れである」というものだ。主人公はその発言に影響を受け、葛山作品の創造性と本人の世俗的な生活態度に不一致があるとして、真相究明に動き出すのだ。

本作は純粋なアート界と世俗的なデザイン界という区分、イノセントな天才やセンスの神話、クライアントとの関係や男性中心的な業界構造といった図式の上に構成されている。清張が本作に登場するデザイナーの世界をどの程度戯画化したものなのかは議論の余地がある。しかし、スターデザイナーを頂点とする業界構造や、デザイナーが抱える矛盾や自意識は、清張が社会派的な分析眼と自らがいち労働者として獲得した業界的視点の両方を持っていたからこそ描けたものだろう。

今日の常識や倫理に照らしてみれば荒唐無稽な点は否めない本作だが、しかしわたしたちはここに描かれた世界観を完全に過去の話として片付けられないように思われる。「デザインとはなにか」「アートとデザインの違いはなにか」という問いかけは決してなくなることはないし、自動車の普及が交通事故を日常化したように、インターネットやデジタルツールは「オリジナリティ」をめぐるトラブルを日常化ししている。清張が描いた戦後デザイン界のアポリアは、大局的に見てまだ根強く残っている。デザイナーは新しい技術やコンセプトの摂取に忙しいのかもしれないが、グラフィックデザインという概念がいま、日本の一般市民や社会全体のレベルでどのように受容、理解されているのか考える作業も必要だ。本作が発表された半世紀前から変わったこと、変わらないことはなんだろうか。

最後に、題名の『紅い白描』はなにを意味するのか考えてみたい。作中には言明されていない。「白描」とは東洋画で墨一色で筆線を主体として描く技法のことをいう。我ながら説得力はないが、作中に言及される女性デザイナー集団が「紅の会」であること、本作が若い女性向け雑誌で発表されたこと、新人女性デザイナーが男性中心主義な世界の権威をやり込めるというプロットになっていることを考えると、この「紅」は女性の隠喩なのかもしれない。つまり、本作は開放された女性の職業としてのデザイナーの話でもあった。デザイン産業における女性の地位や役割が当時からどのように変化しているのか。それも、あらためて考えるべき問題だ。

室賀清徳(むろが・きよのり)

編集者。グラフィックデザイン、タイポグラフィ関連の書籍企画、評論、教育活動にかかわっている。本サイト編集長。前「アイデア」編集長。Twitter: @kiyonori_muroga

公開:2020/05/13

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩

64

64小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

/樋口歩/永原康史/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳 63

63表現の民主化と流動性/庄野祐輔

62

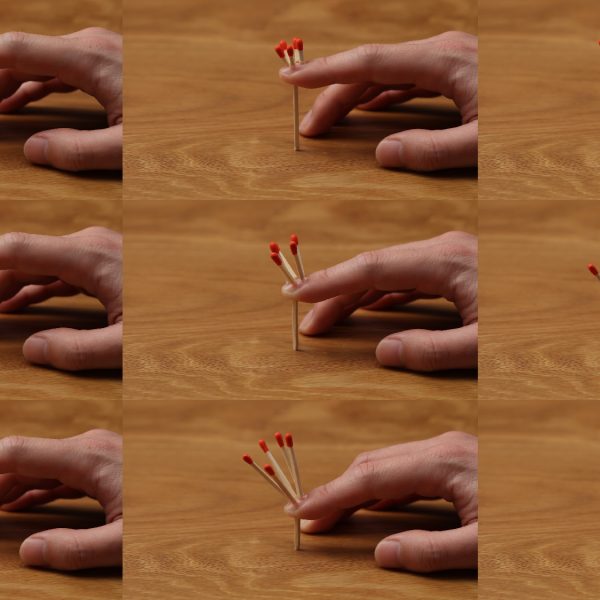

62コマ撮り/グラフィックデザイン/時間についての私的考察/岡崎智弘

61

61画像生成AIはデザイン、イラストレーションになにをもたらすのか?/塚田優

60

60書体は作者の罪を背負うか/大曲都市

59

59図地反転的映像体験/松田行正

58

58私の仕事道具/石川将也/小玉千陽/柿本萌/東泉一郎/三澤遥/加瀬透/脇田あすか/佐々木俊/正田冴佳/菊竹雪/田中良治/増永明子/味岡伸太郎

57

57出来事としての「詩」と「デザイン」

/間奈美子 56

56「問い」を抱えながらデザインを“使う”/阿部航太

55

55イラストレーションと写実性(後編)/塚田優