小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

今回は当サイトのボードメンバー5名によるグラフィックデザイン関連書についてのレヴューをお届けします。いずれも評者がそれぞれの活動のなかで出会った、グラフィックデザインについての同時代的、国際的な視点を提供する内容です。なお、『グラフィックデザイン・レヴュー』では、今後もデザイン関係の新刊を定期的に紹介していく予定です。書評用の献本やリリースの送付を歓迎いたします。

送付先:〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー5F JAGDA気付 GDR書評係

【Book Review-No.01:樋口歩】

◉長島有里枝『「僕ら」の「女の子写真」からわたしたちのガーリーフォトへ』

大福書林、2020年

ここ数年フェミニズム関連の仕事を受けることが多くなってきた。世の風潮を受けてそういった企画が増えているのは嬉しいことだ。女性として共感できる部分も多く毎回ベストを尽くしたいと思って取り組んでいる。しかし一方で、仕事が来たのは自分のデザイン能力とは関係なく「女性」で「ヨーロッパで活動するアジア系外国人」である「マイノリティ」のデザイナーだからなのだろうかと考えてしまうこともある。

だからこそ、最初この本の存在を知ったとき「どうせ90〜00年代の思い出話を綴ったエッセイだろう」と軽んじた自分を心底恥じたい。序章を読んだだけで殴られたような衝撃を受けた。これは綿密なリサーチに基づいた真摯な論考だ。90年代後半、高校生だったわたしは写ルンですやプリクラ文化を経て「女の子写真」ムーブメントをもろに受け、一眼レフカメラを親に買ってもらった世代だ。この本の著者である長島有里枝はもちろん、Hiromixや蜷川実花などの若い女性写真家たちの活躍はキラキラと輝いて見えた。

しかし、そもそも「女の子写真」という言説は彼女たちから自発的に生まれたものではなく、メディアが作り上げたものだったというのが長島がこの本を書いた動機だ。彼女たちに対する当時の評論やインタビュー記事を紐解きながら、長島は告発する。「女の子」という幼児性・未熟さを含んだ言葉で若い女性の作品を一括りにするのはあまりに表層的で乱暴ではないだろうか。わざわざ女性性に言及することで、それらの作品が男性中心的な写真界のメインストリームから外れていると矮小化してはいないだろうか。

自分のアイデンティティに「マイノリティ」である属性がついて回ることを自覚しながら活動している今なら、当時想像すらできなかった彼女の抵抗や憤りが実感を伴ってわかる。当事者である長島が語る言葉はリアルだ。読み進める途中、何度か本を閉じ窓の外を見て深呼吸しなければならなかった。タイトルが掲げる「わたしたち」はもちろんのこと、若い世代や男性にもぜひ手にとって欲しい本だ。

【Book Review-No.02:永原康史】

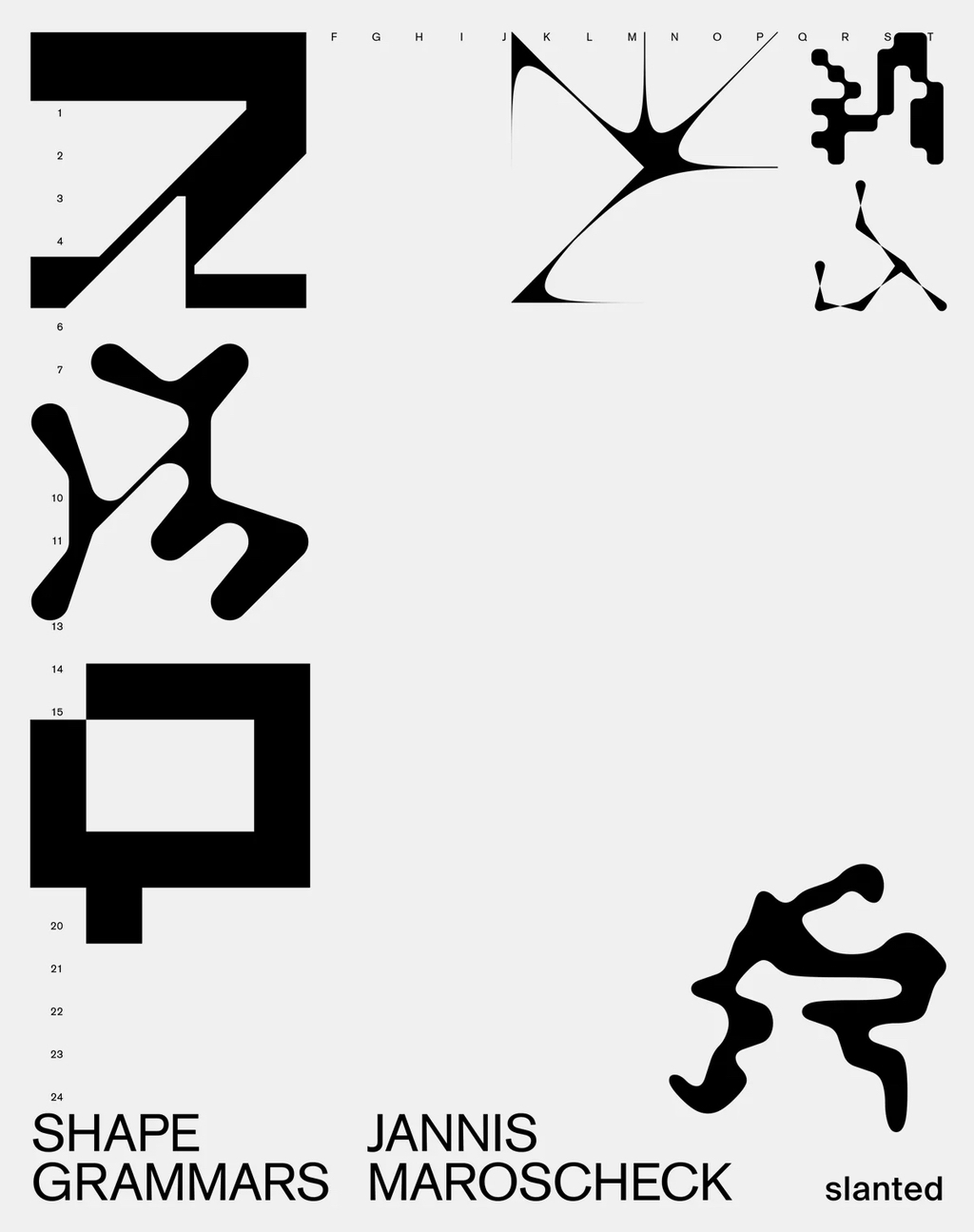

◉Jannis Maroscheck, Shape Grammars, Slanted Publishers, 2020

いわゆるジェネラティヴ・グラフィックの集成で、おおよそ15万の図形が掲載されている836ページに及ぶ大著である。著者のJannis Maroscheckのことはこの本で初めて知った。

前文を読むと、まだ学生だった2017年に初めて(偶然に)「Shape Grammar」をデザインしたとある。もともとは、三つのサイコロの六つの面にそれぞれ異なった造形の条件を記してサイを振ることで未知のかたちを生成する、著者が「プリミティヴ・デザイン・マシーン」と呼ぶ仕組みが出発点だった。その後、プログラミングを用いてこれを行なうようになり、本書に提示されている15万にも及ぶ図形を生成するに至った。

現在のジェネラティヴ・グラフィックを見ていつも思うのが、1950年代スイスのコンクリート・アートとの類似である。その発展形であるカール・ゲルストナーの考え方(デザインニング・プログラム)とは、「類似」に留まらず「同じ」といってもいいだろう。

こういった造型思考はケプラーの昔から変わらずあるので、いつが起源でどれがオリジナルともいえないのだが、きっと繰り返す魅力があるのだろう。かく言う私もその魅力に憑かれた一人なのだが、飽きずに眺められる人は少数だと思う。

余談だが、書名であり技法名であり、たぶん作品名でもある「Shape Grammar」を日本語に訳すと「かたちの文法」となる。しかし、「Grammar」を独語辞典(テキストはドイツ語で書かれ、英語訳が併記されている)で引くと「(特に学問、芸術などの分野で用いる)原理」という意味もあり「かたちの原理」という訳も考えられる。こっちの方が近い気がする。

もうひとつ、出版社のSlanted Publishersはドイツのカールスルーエにあり、そこにはメディアアートの重要な拠点の一つであるZKMという公立のアート・アンド・メディアセンターがある。そういう背景に思いを馳せながら、びっしり描かれた図形を眺めると、また違った感想を持つことになる。本の詳細は以下を。

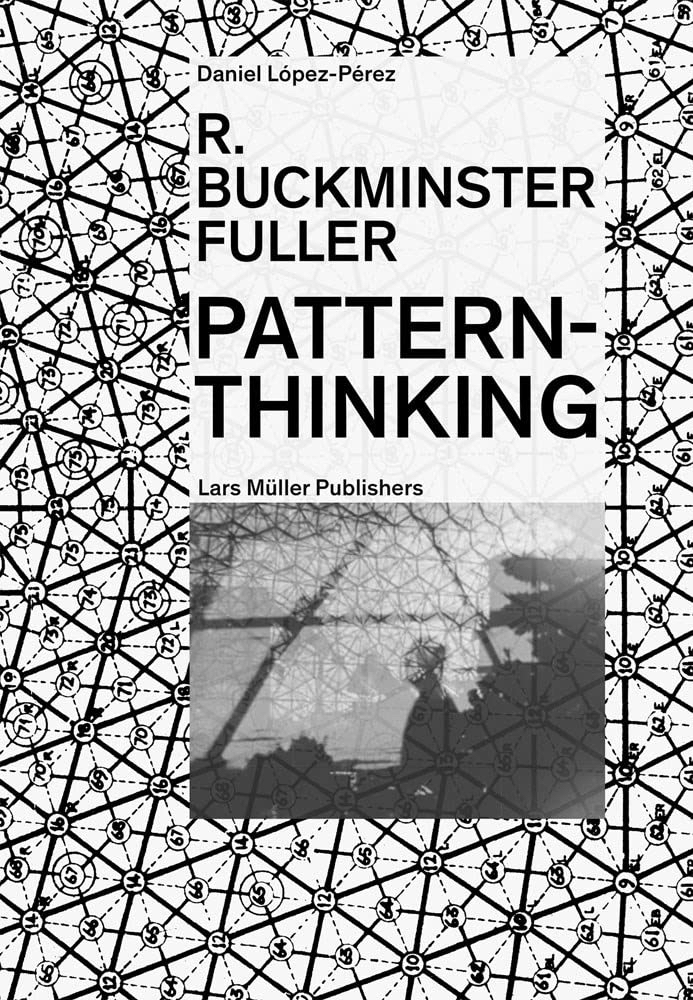

◉Daniel López-Péres, R. Buckminster Fuller PATTERN-THINKING, Lars Müller Publishers, 2020

バックミンスター・フラーの造形パターンについて、図版を主体にしながらも詳細に書かれている。大きなテーマは前書と同じだが、向かう方向は大きく違う。前書のランダムを用いて生成されるかたちに目的はないが、本書はフラーのテーゼのひとつである「Do more with less(より少なく、より多く)」のとおり、最小の努力でもっとも効果を上げる方法の模索を記している。そういった意味では、ジェネラティヴ・グラフィックよりアルゴリズミック・アーキテクチャに近い。合理的といっていい造形の思考から、ダイマクションマップやジオデシックドームが生み出されるさまは圧巻である。昨今話題の Generative AI を念頭に置いて読み比べてみるのも面白いかもしれない。

【Book Review-No.03:高木毬子】

◉多和田葉子『地球にちりばめられて』講談社文庫、2021年

◉Vahram Muratyan, va au japon, Les Arenes, 2022

ゴールデンウィークを挟み、ヨーロッパ3カ国(スイス、ドイツ、フランス)を3週間、出張で旅した。ヨーロッパを電車で移動している間、多和田葉子さんの『地球にちりばめられて』を読んだ。選書した時には意識していなかったが、これが面白いチョイスだった。

物語の舞台は近未来。留学中に母国(日本)が消滅したHiruko(本書でも名前はローマ字表記)が、同じ言語を話す人を求めて、ヨーロッパを旅する。 その旅の途中で、彼女はさまざまな仲間と出会う。他言語文化圏内で外来語として認識されなくなった日本語をHirukoが旅の途中で拾っていく過程が特に興味深かった。

その後、パリで「mochi」と書かれた看板を目にした時、この本と現実の世界の関連性が見えた。カラフルで中にクリームが入っているパリの「mochi」は、雪見だいふくとはまた違う、日本と欧米のハイブリッドだった。

その影響もあり、Vahram Muratyan による、カラフルなグラフィック・ブック 『va au japon』 (フランス語で“日本へ行く”の意)を三つの書店で立て続けに目にした後、買わずにはいられなかった。見開きページでローマ字表記の二つの単語がポップでグラフィカルに視覚化される。多和田の本の中で登場した単語や「mochi」と同じく、まさにculture mixである。

【Book Review-No.04:後藤哲也】

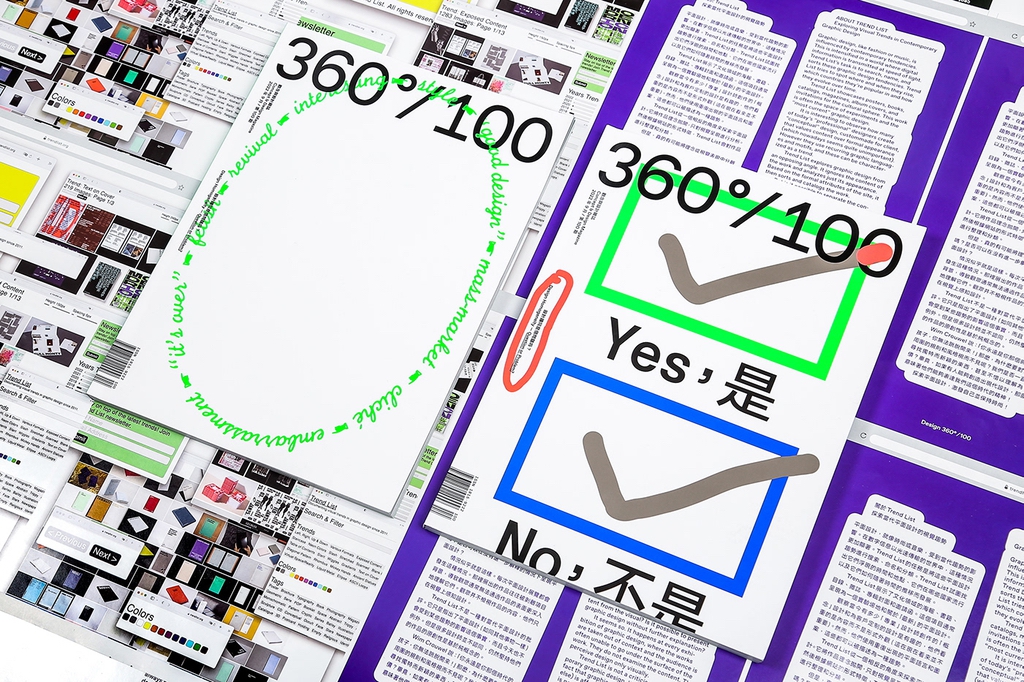

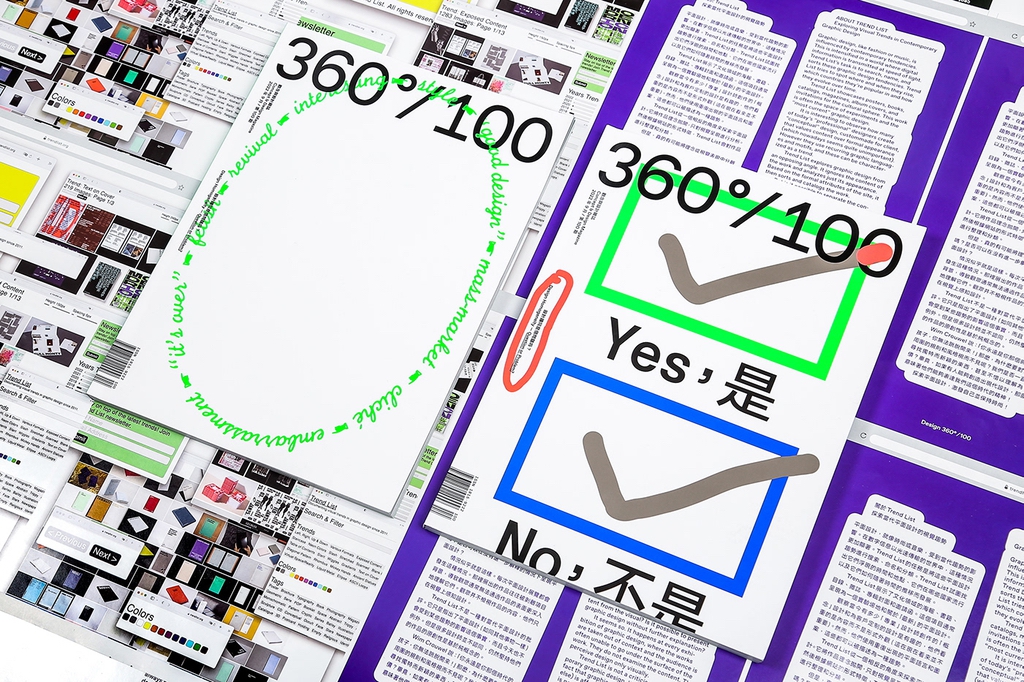

◉Design360°, Vol.100, SANDU Publishing, 2022.9

中国のグラフィックデザイン誌の100号記念特別号。XYZ Lab(上海)のShao Nianがデザインと編集で参加したこの号は「Homogeneity(デザインの均一性)」をテーマにし、Award360°の過去3年間の傾向(書体やカラーなどのデータや受賞者の留学歴など)のデータを俯瞰して見せながら、Experimental Jetsetに関する論考やMr.Keedyによるグローバルスタイルに関するエッセイ、ウェブサイト「Trend List」へのインタビューを掲載するなど、SNS以降のグラフィックデザインの問題点にいわゆる西洋的なアプローチで取り組んでいる。各種デザイン賞の受賞者に中国のデザイナーが多く並ぶ現在、均一的なグローバルスタイルの問題に立ち止まった彼・彼女たちのコメントを興味深く読んだ。

◉Studio fnt, UN SEDICESIMO 62: NUMBERS IN IDIOMS, Corrine Edizioni, 2021

毎号異なるアーティストが16ページをギャラリーにして作品を発表するイタリアの隔月刊誌『UN SEDICESIMO』の第62号。韓国のデザインスタジオStudio fntがフィーチャーされ、世界のルールや人生の教訓をたった4文字で表す「四字熟語」の価値を現代に問い直すイラストレーション作品を展開している。世界をKカルチャーが席巻するなか、自国文化に拘泥せず、漢字とその背景にあるアジアの文化を軽やかな筆致で表現するこの本には、真摯なメッセージを軽やかに表現するStudio fntのデザインの本質が詰まっている。

【Book Review-No.05:室賀清徳】

◉リッカルド・ファルチネッリ『ビジュアルデザイン論:グーテンベルクからSNSまで』清水玲奈訳、クロスメディア・パブリッシング、2021

日本におけるデザイン書、とくに翻訳書のタイトルは、読者の間口を広くしようとするあまり具体的なテーマやその本が置かれた文脈を前面に出さない傾向がある。その結果、どの本も「デザイン〇〇」「〇〇デザイン」のように似たタイトルで、宣伝コピーも「ベストセラー」とか「必読」といった抽象的な評価になりがちだ。そういった最大公約数的なマーケティングを行う出版社の心情は理解できなくはないが、その本がもっているはずの批評性が消臭されてしまうようでちょっと残念だ。

本書も一見したところニュートラル総論的な佇まいを見せているが、原著は英米系が多いデザイン書のなかにあって珍しくイタリアの本であるところに独自のアジがある。内容は現代社会における広義の視覚文化を「生産」「複製可能性」「アイデンティティ」といった20の章で読み解くというもので、ジョン・バージャーの古典的著作『イメージ』や日本であれば松田行正の一連の仕事が思い出される。

しかし、いわゆる定説やデザイン史に寄りかかるのではなく、同時代的なリアリティに即してテクノロジーや歴史を横断する語り口が本書の持ち味である。とくにイタリアやヨーロッパならではの事例のチョイスや、英語の「design」をその言葉の本家筋からとらえる視点(「デザイン」の語源はラテン語で現代イタリア語はその派生)が、グローバル概念となった「デザイン」に対する批評として活きている。

◉マツオヒロミ『マガジンロンド』実業之日本社、2022

本書は大正ロマンや昭和モダンの世界を背景にした女性を中心的なモチーフとして描いてきたイラストレーターの作品集だ。女性キャラクターの絵柄を描いた作品集は数多いが、本書が際立つのは『ROND』という架空のファッション誌というコンセプトのもと、人物やアクセサリー、誌面の題字や図案まで絵として描かれている点にある。1922年の創刊から現在に続く『ROND』誌の100年史を各年代の表紙や誌面のダイジェストで紹介する構成で、昭和モダンから令和まで、各年代ごとのファッションやデザインの特徴を捉えたイラストレーションが展開される。

本書はファッション誌が象徴していた「あこがれ」(あるいはその媒介としてのグラフィックデザイン)をイラスト化する試みだともいえる。近年はキャラクターイラストのジャンルに、ファッション、インテリア、建築といった要素を現実に即したリアルさで、高密度に集積していく方向性が加わってきたように感じる。マツオヒロミは本書の前作である『百貨店ワルツ』(実業之日本社、2016年)ですでに昭和初期の百貨店という商業空間をモチーフにしており、キャラクター/イラストレーション表現の広がりを象徴する仕事をみせている。

◉杉浦康平『本が湧きだす』工作舎、2022年

杉浦康平がこれまで発表してきた著述やインタビュー、対談を集成するべく2010年から刊行が始まった「杉浦康平デザインの言葉」シリーズの第4弾。『多主語的なアジア』『アジアの音・光・夢幻』『文字の霊力』と続いてきた第1期の最終巻(たぶん)にして、杉浦の活動の中心であるブックデザインがテーマ。前巻が刊行されてから少し期間があったが、無事に刊行されたことをよろこびたい。

杉浦のブックデザインについては武蔵野美術大学の展示図録『脈動する本』に集約されているが、同書が稀覯本となっている現在、作品のカラービジュアルも豊富な本書は、杉浦のデザイン哲学を知りたい読者へ最初の一冊としてもおすすめできる。

本書のもう一つの特徴は対談が多く収録されていることだろう。松岡正剛、石田英敬といった研究者、評論家や戸田ツトム、赤崎正一といった杉浦の薫陶を受けつつも独自の批判的実践を行ってきたデザイナーたちとの対話が、杉浦のデザイン哲学にクリアな見通しを与えてくれる。

杉浦については2010年代以降、杉浦康平デザインアーカイブ「デザイン・コスモス」(https://collections.musabi.ac.jp/sugiura_kohei/)を筆頭にその事績を振り返るさまざまな企画が進行し、今年には阿部卓也による『杉浦康平と写植の時代』(慶應義塾大学出版会)が刊行された。本書については稿を改めて紹介したい。

◉ポール・シンプソン『色のコードを読む:なぜ「怒り」は赤で「憂鬱」はブルーなのか 』中山ゆかり訳、フィルムアート社、2022

色彩をめぐる本は多い。色の来歴や文化という点では、日本では今年亡くなった城一夫が多くの著作を残しているし、英語圏でもさまざまな著者が同テーマを扱っている。これらの多くが事典的な記述スタイルをとっているなか、本書は現代文化や東西の事象を雑学的に交えた書きぶりで、図版も豊富に掲載されている。

著者はサッカーや大衆文化を得意とする編集者/ライターだというが、非専門家ならではのジャーナリスティックな視点が、本書の良さにつながっているのだろう。日本語で読めるこのタイプの色の本はあまりなく、グローバルな視点からデザインを考える際にも参考になる一冊だ。

公開:2023/05/31

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩