モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス

2000年代以降、日本のTVアニメにおけるクレジットアニメーションは単なる世界観のプレゼンテーションに留まらない映像表現を見せている。その背景には映像制作のデジタル化はもちろん、動画プラットフォームのコミュニティから輩出されたモーショングラファーがグラフィックとセルアニメを高度に統合したクレジットアニメーションを制作するようになった状況がある。本稿ではこれらのTVアニメのクレジットアニメーションがどのような歴史文脈の上にあるのか考察してみたい。

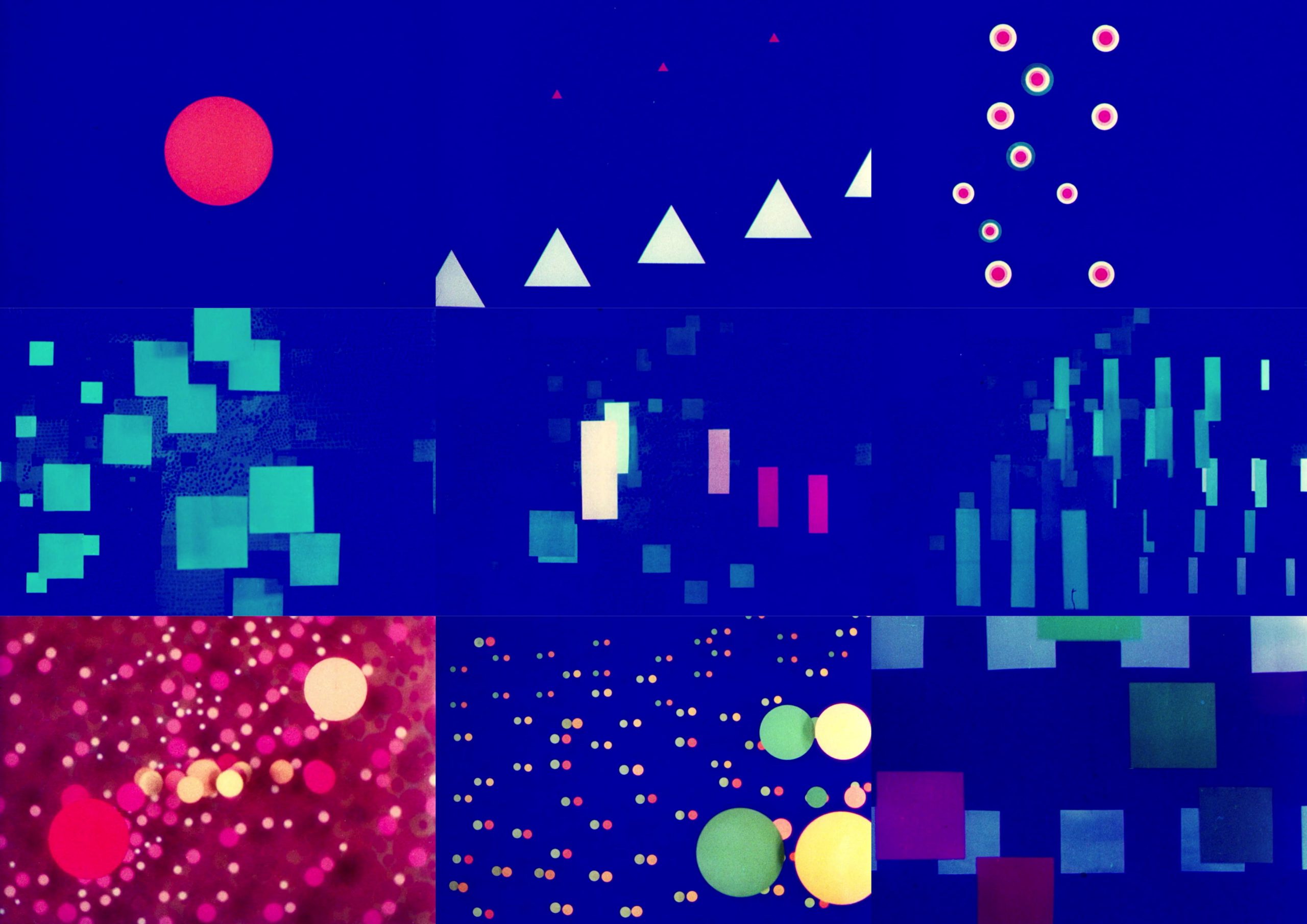

バナー画像:Oskar Fischinger, An Optical Poem, 1938

◎モーショングラフィックスとは

そもそも「モーショングラフィックス」という言葉を最初に用い始めたのは、CGアニメーションの父と呼ばれるジョン・ホイットニーだ。ホイットニーは第二次世界大戦後、爆撃や対空砲火の照準装置のメカニズムを応用したアニメーション装置によって抽象的な動画作品に取り組み、商業的な領域でも活躍した(Fig. 1)。ホイットニーがソール・バスと共に制作したヒッチコック監督作『めまい』(1958年)のタイトルアニメーションは、映画タイトルバックの古典として知られている(Fig. 2)。

John Whitney, Catalog (1961)

『めまい(Vertigo)』(1958)タイトルバック

ホイットニーは1960年に自身の会社「モーショングラフィック社」を設立し、1962年に開催されたカタリナデザイン会議で、「モーショングラフィックス」を次のように説明している。

「映画のタイトルにおいてソール・バスが確立に尽力してきたような明確な表現性(articulation)が成立する場合、それは成功だといえます。しかし、そのタイトルが効果的な動きや明確な表現性を欠く場合、それは本のカバーデザインみたいなものです。この明確な表現性こそが私が『モーション・グラフィックス』という言葉で言及しているもので、デザインの領域におけるまったく新しい課題なのです。この領域についてはほとんど探究されていないため、デザイナーは細心の注意と適切なチャレンジ精神をもって取り組まねばなりません。」(John Whiteney, Digital Harmony, On the Complementarity of Music and Visual Art, Byte Books, 1980, pp. 156-157より一部意訳)

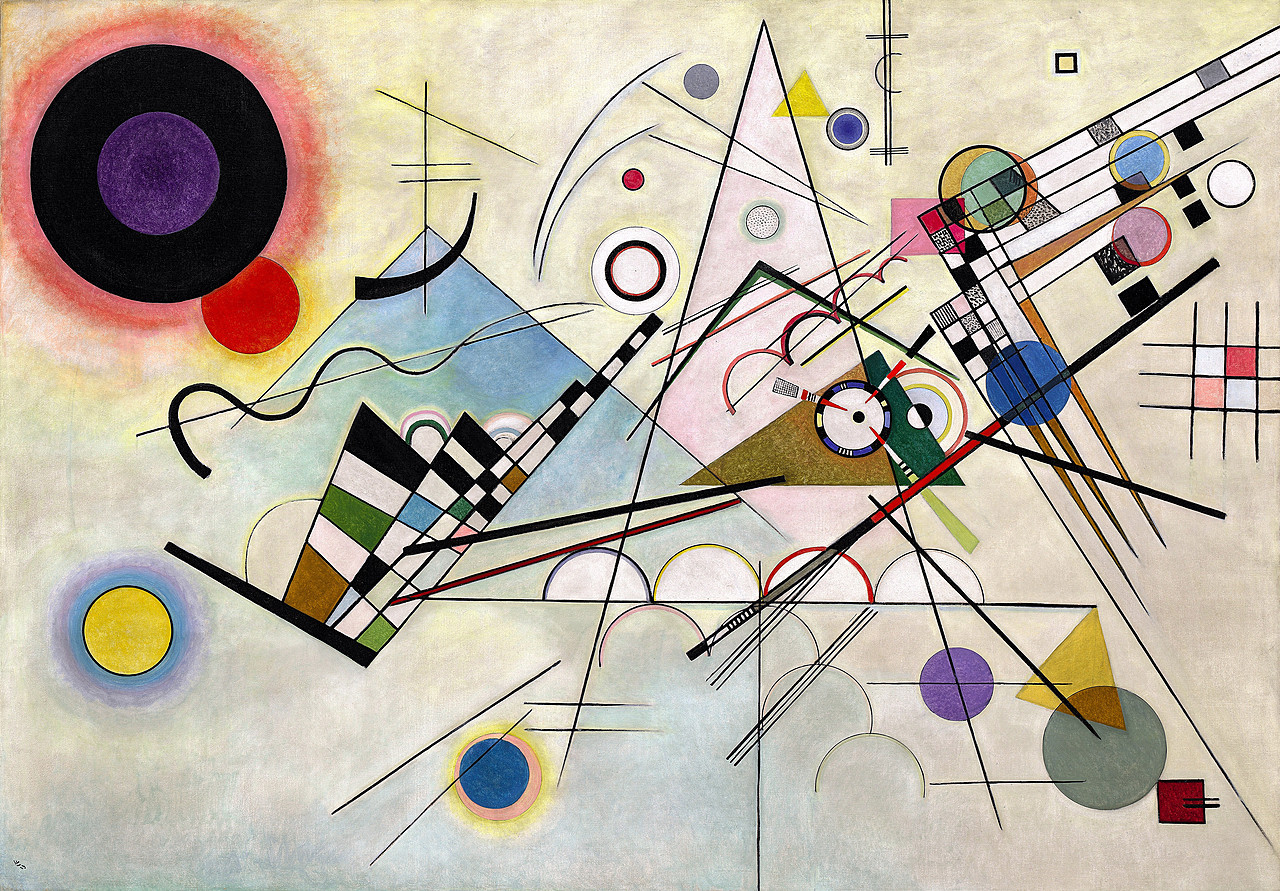

ホイットニーはこう述べたのち、その先行者として1920年代から40年代にかけて発表された、ヴァルター・ルットマン(Fig. 3)やオスカー・フィッシンガー(本記事バナー画像)といった作家による抽象映画を挙げている。これらの抽象映画は、19世紀末からの表現主義や同時代のカンディンスキー(Fig. 4)やパウル・クレー、モホイ=ナジといったバウハウス周辺のアーティストの抽象芸術から影響を受け、抽象図形、色彩、それらの動きの組み合わせによる共感覚性を探究した。

Fig. 3

Walter Ruttmann, Lichtspiel Opus, 1921

出典:https://www.youtube.com/watch?v=bkJwE2Q9Cac

ホイットニーが言及するソール・バスの代表作の一つである『黄金の腕』(Fig. 5)では、リズミカルな長方形の図形とタイポグラフィによるモーショングラフィックスが、それらの抽象映画と同様の、音楽を目で見ているかのような演出する。実際、ソール・バスはバウハウス出身のジョージ・ケペッシュに学び、その視覚言語の考え方に影響を受けていた。

『黄金の腕』(監督:オットー・プレミンジャー、1955)タイトルバック

◎デジタル化と映像作家の時代

現代のモーショングラフィックは以上のような抽象芸術の潮流に加えて、ミュージックビデオの方法論が大きな影響を与えている。

1981年にアメリカで音楽専門チャンネル「MTV」が開局すると、ポップミュージックを映像作品と合わせてパッケージしたミュージックビデオ(MV)が一般化していった。音楽のリズムや展開に合わせて映像がカットアップされるこれらのMVの表現は、その後のモーショングラフィックのフォーマットの一つとなった。

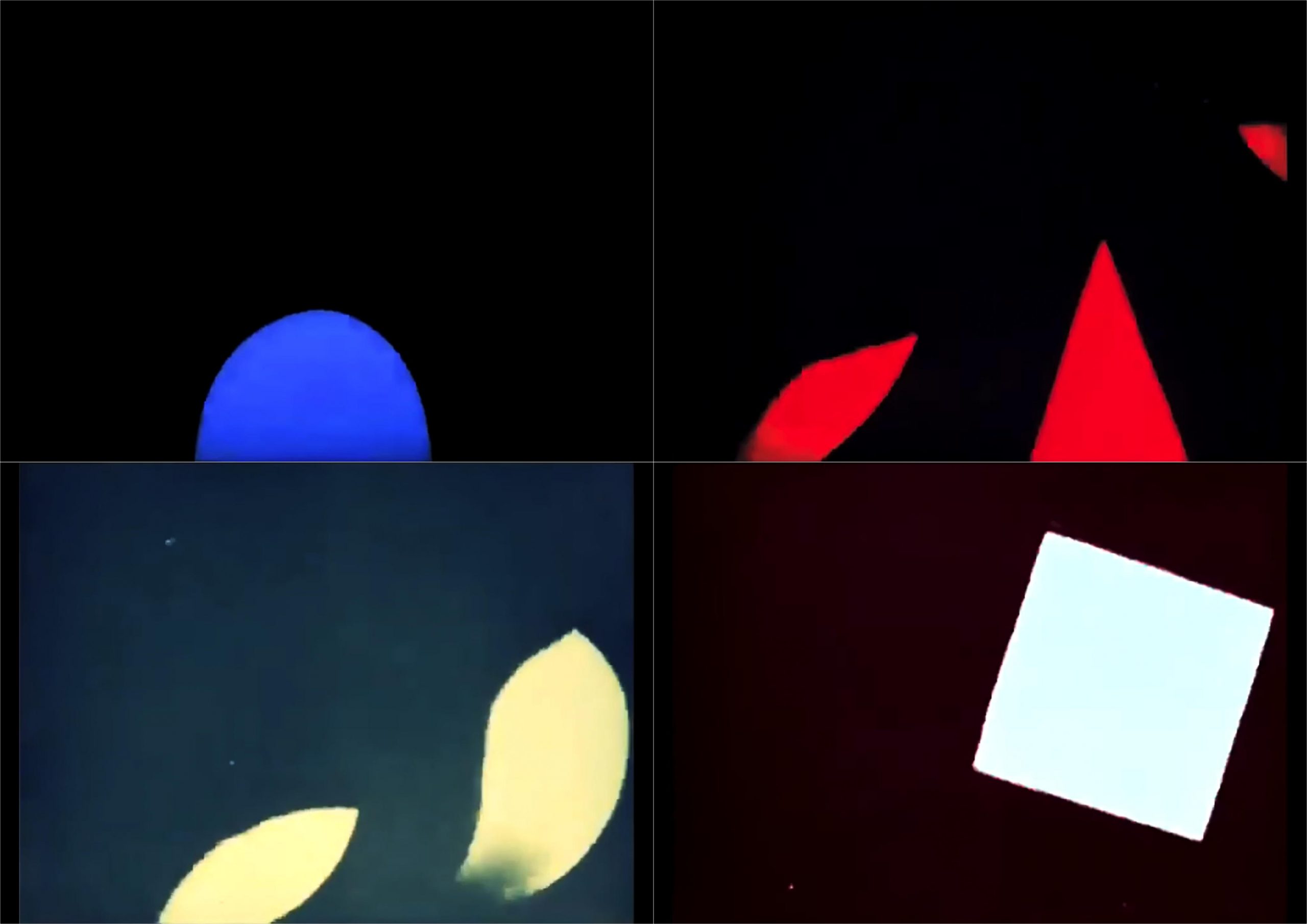

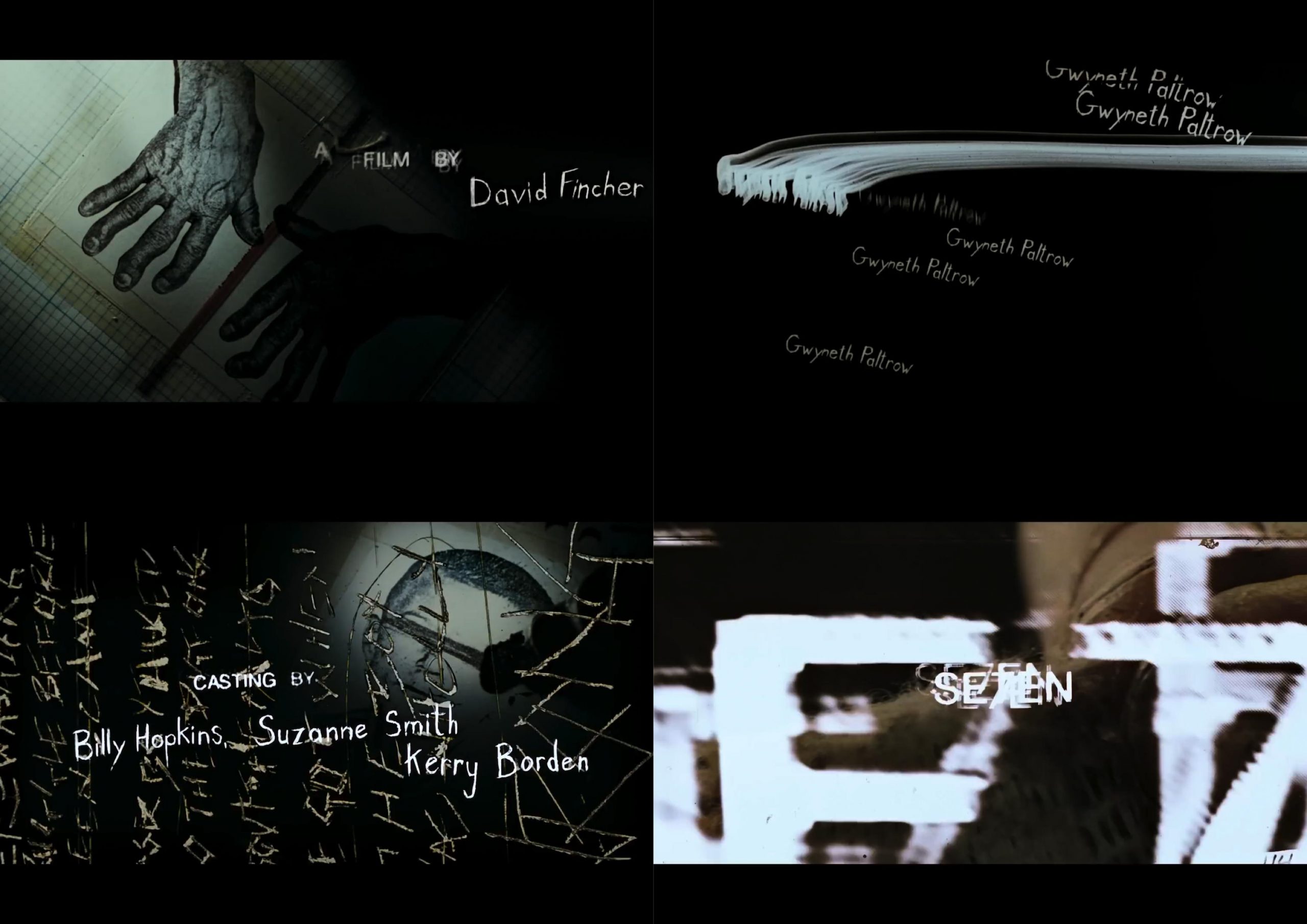

1990年代にはこの流れにデジタル動画編集ツールの急速な発達が加わり、フィルム時代では困難だった複雑な映像とスタイリッシュなカッティングによる映像表現が発展していった。サイコスリラー映画の緊迫感を細かなカッティングと歪なタイポグラフィで表現したカイル・クーパーによる『セブン』(監督:デヴィッド・フィンチャー、1995)のタイトルバックは、その好例である(Fig. 6)。

日本では1997年に、映像作家の菱川勢一とグラフィックデザイナーのナガオカケンメイが運営するDRAWING AND MANUALの企画による『モーショングラフィックス展』が六本木・AXISギャラリーで開催されている。本展では実際のものから架空の提案まで企業ロゴを動かした作品が提示され、日本に「モーショングラフィックス」という言葉が普及するきっかけとなった。

その後、制作機材のデジタル化、パーソナル化と相まって、2000年代後半は個人規模で作家性の強い映像作品を制作するクリエイターやスタジオが多く登場するようになる。企画から制作まで一人で映像を手がけるクリエイターを指す「映像作家」という呼称は、この時期以降に定着していったように感じられる。

2006年には『日本の映像作家100人 Japanese Motion Graphic Creators』(ビー・エヌ・エヌ)という年鑑が刊行を開始し、『STUDIO VOICE』誌が「映像表現のニュー・ヴィジョン」特集を組んでいる。また、この時期には芸術・デザイン系の大学にアニメーション学科や専攻コースが続々と開設され、「学生CGコンテスト」や「Digi-Con 6」といったコンペや番組を通じて新しい才能に注目が集まった。

◎動画プラットフォームとコミュニティの結晶化

2000年代の中頃に差し掛かると、動画共有サイトへの注目度はますます高まった。しかし、当時のYouTubeは映像コンテンツの違法アップロードの温床となっており、コンテンツホルダーはYouTubeを「無許可で音楽コンテンツを閲覧できる」有害サイトとして警戒していた。

その一方で、クリエイターたちの受け皿となったのがYouTubeの一年ほど前から存在していた「Vimeo」という動画プラットフォームである(Fig. 7)。Vimeoは(当時の)YouTubeに比べて洗練されたUIやいち早いHD動画への対応などから、映像作家やアニメーション作家、モーショングラフィックスタジオの仕事の発表の場として認知されていった。

Fig. 7

Vimeoサイト (2009年頃)

出典:https://www.cnet.com/tech/services-and-software/webware-100-winner-vimeo-10237727/

それまでは、国内外の短編アニメーション作品は、映画祭やDVDを主なチャンネルとしていたし、モーショングラフィックスは各スタジオのサイトに埋め込まれた低画質の映像か、DVDマガジン『stash』(Stash Media Inc.)に収録されたものを鑑賞するような流れがせいぜいだったと思う。

しかし、Vimeoがクリエイターの間で利用されるようになったことで、視聴までのハードルが高かったモーショングラフィックスに容易にアクセスできるようになったのだ。さらに、Vimeoにはトップページで運営側がセレクトした注目作品を紹介するセクション「Staff Picks」や、ユーザー同士がフォローし合い、Likeした動画などを共有できる「My feed」と呼ばれるユニークな機能を備えていた。これらによってVimeoは国内外のディレクターやプロデューサーともつながる、クリエイターのコミュニティ空間となっていた。

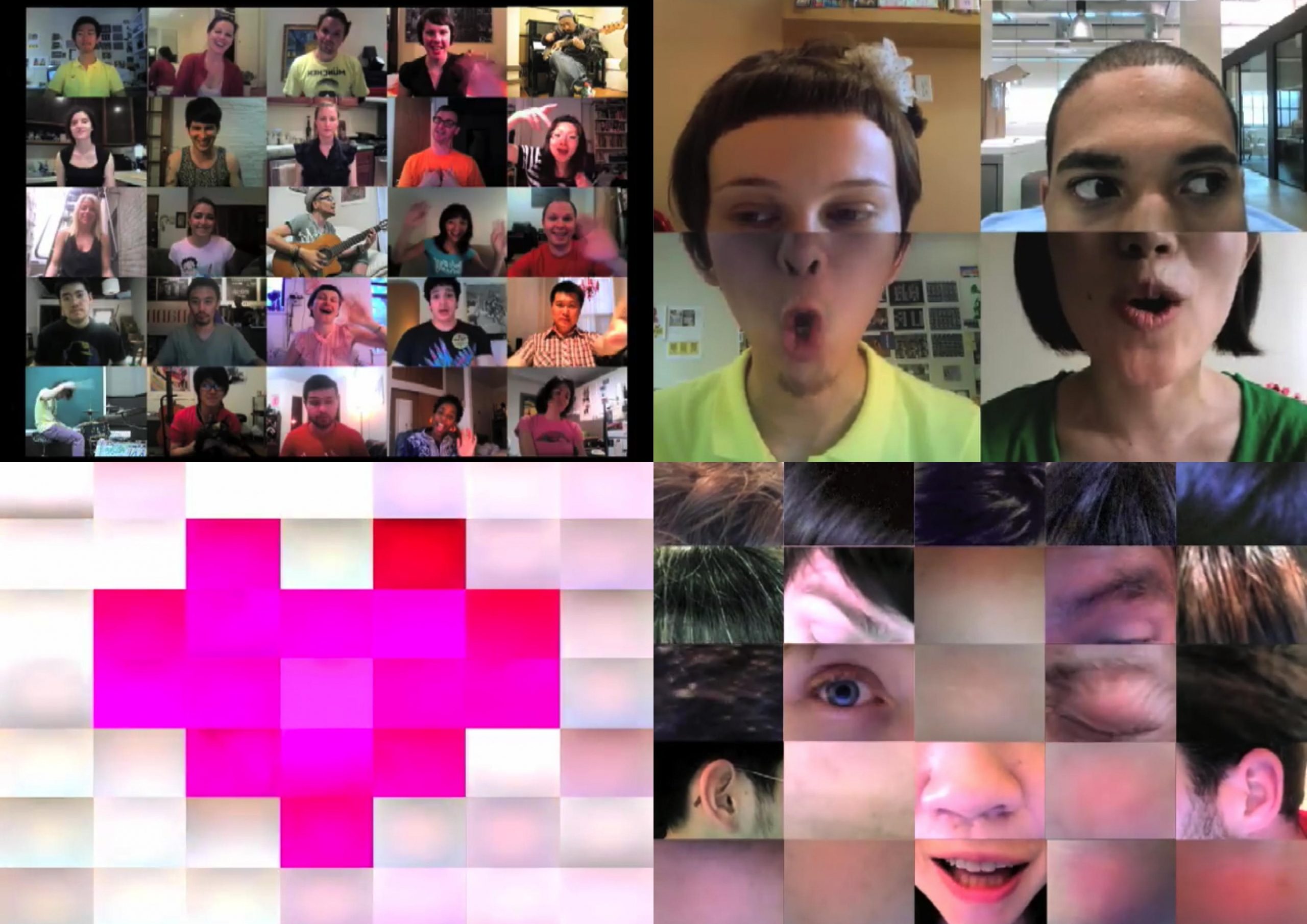

2010年に差し掛かる頃にはYouTubeにオフィシャルMVを公開するなど、オンラインでのメディア戦略に自覚的なアーティストやレーベルが増えていくようになる。この時期の動向を象徴する作品として、2009年に発表された日本のバンドSOURの楽曲「日々の音色」のMVがある(Fig. 8)。クリエイティブディレクターの川村真司らによるこの作品は、ビデオチャットアプリSkypeのマルチ画面や録画機能を活用して制作されており、公開されるとSNSで評判となった。

Fig. 8

SOUR「日々の音色」MV(2009)

監督:ナカムラ マギコ/中村 将良/川村 真司/Hal KIRKLAND

◎モーショングラフィックスとクレジットアニメーションとの接続

このような映像テクノロジーやメディアの発展、新しい映像作家の登場により、モーショングラフィックスは従来の業界構造を越えたさまざまなジャンルで展開されていく。近年ではモーショングラフィック的な表現が日本のTVアニメのクレジットアニメーションと接続し、独自の発展を見せるようになった。

その嚆矢となったものが『カウボーイビバップ』(1998)のOPアニメーション(Fig.9)だと思われる。モダニズム風の意匠はソール・バス、少ない色数で構成された人物のシルエット表現はモーリス・ビンダーによる映画『007』シリーズ、マルチ画面はパブロ・フェロの『華麗なる賭け』というように、「ビバップ」のOPは明らかに50、60年代のアメリカ映画のタイトルバックを参照している。「ビバップ」そのものがノワール小説、SF、サイバーパンクといったジャンルを引用した作品であるため、これらの映画のタイトルバックへのオマージュは理にかなっている。

また、TVアニメのデジタル化にともなって、物理的な光学処理ではなくAfterEffectsによるデジタル合成処理を活かしたクレジットアニメーション表現が普及してくる。その好例が、石浜真史が手がけた『ヤマノススメ』セカンドシーズン(2014)のOP演出だ(Fig. 10)。

グラフィックやイラストレーション、文字が錯綜する同作はAfterEffectsを駆使したレイヤー構造やキーイングを活用したものとなっている。また、キャラクターの色面の一部をパターンで塗りつぶしたり、セルの主線を消して色面同士がぶつかり合う演出は、デジタル化されたTVアニメのセル素材をグラフィック要素として捉えたものだ。

Fig. 10

『ヤマノススメ セカンドシーズン』(2014)OP

©しろ/アース・スター エンタ―テイメント/『ヤマノススメ サードシーズン』製作委員会

モーショングラファーがTVアニメのクレジットタイトルにかかわるようになったエポックメイキングな作品といえば、クリエイティブディレクターの川村真司とVimeo上で話題作を発表していた映像作家の細金卓矢による『四畳半神話体系』(2010)のエンディング・アニメーションだろう(Fig.11 )。

TVアニメのEDアニメーションといえばセル画の止め絵とカメラワークだけで構成されるようなものが想像されるが、本作では本編のキャラクターは一切登場せず、間取り図をモチーフとしたグラフィックがシンセサイザーの抑揚のある持続音に合わせて伸縮、変形する。ミニマルなベクターグラフィックの動きは、抽象アニメーション映画さながらだ。

2010年代前半にはTVアニメのクレジットタイトルにYoutubeで話題を集め注目されたMVやTVCMのディレクターを起用する流れが生まれていった。代表的な例を挙げれば、2013年には乃木坂46のMVで有名な池田一真が『サーバント×サービス』のOPを監督、2015年にはPerfumeのMV監督の関和亮が『すべてはFになる』のOPを演出、2021年には『呪術廻戦』シーズン1のEDをCMディレクターの長添雅嗣が監督している。

「四畳半神話体系」(2010)ED

©四畳半主義者の会

◎高精細化とビジュアルデベロップメント

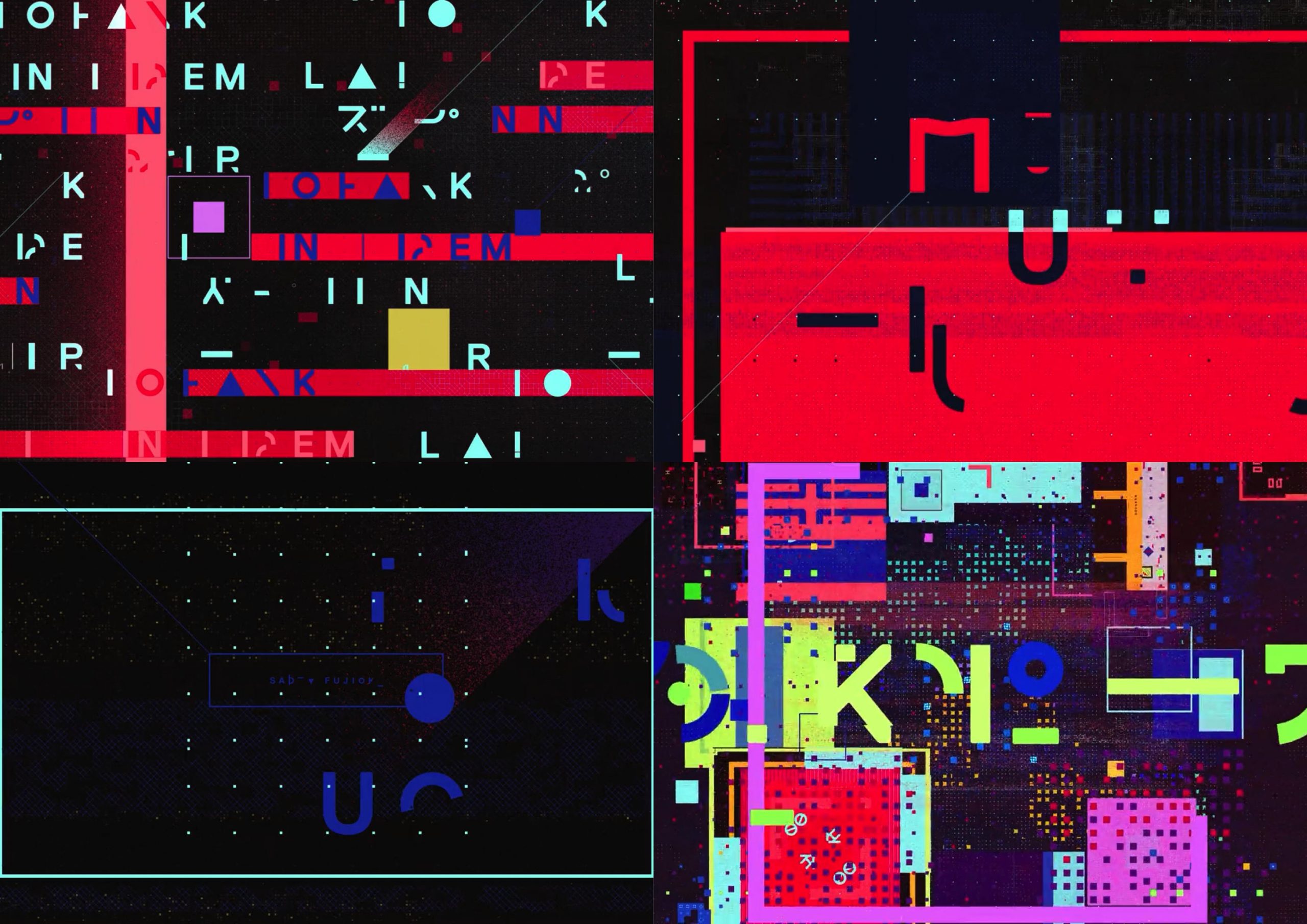

2010年代にMVやCGの映像文法を取り込みながら発展してきたTVアニメのクレジットアニメーションだが、その表現に大きな転換が訪れる。そのきっかけになったのが、映画『トータル・リコール』(2012)『エンダーのゲーム』(2013)の劇中グラフィックなどで知られたアッシュ・ソープが2015年に発表したデジタルクリエイターのカンファレンス「FITC Tokyo 2015」のOPムービーだ(Fig. 12)。

それまでのモーショングラフィックといえば、先ほどの『四畳半神話体系』のEDのように、画面中の要素と背景の関係、レイヤー構造が明確に認識できるものが多かった。しかし、「FITC Tokyo 2015」はピクセル単位で画面が生成・構成され、文字要素とそれ以外のグラフィックは区別できても、全体のレイヤーがどのように重なり合っているか分節するのが難しい。

「FITC Tokyo 2015」は、日本のモーショングラファーに大きな影響を与え、「ピクセル単位で画面設計をする」方法論は、その後のクレジットアニメーションの規範となっていった。TVアニメ『すべてはFになる』のEDを制作した橋本麦や、スタジオカラー制作の『龍の歯医者』のOPアニメーションを制作した千合洋輔と荒牧康治は同作の影響を公言している。

このアプローチが広まった背景には、動画共有サイトのエンコード性能向上によって細やかなパーティクル的なモーショングラフィックスが、俗にいう”エンコ殺し”の影響を受けにくくなっていったこともあるだろう。

2010年代後半には、モーショングラファーがますますTVアニメのクレジットアニメーションの現場で活躍していった。その傍証として、「ビジュアルデベロップメント」というクレジットが一般化してきたことが挙げられる。この言葉の広がりは、本来分業されるグラフィックデザインとモーションデザインがモーショングラフィックの領域において統合されるようになった状況を示している。

◎セルアニメとの融合へ

ピクセル単位の映像を発展させたモーショングラフィックは、続いてセルアニメ素材との統合へと向かった。それまでのクレジットアニメーション制作においては、セル素材と文字、グラフィックは異なるレイヤーにあり、空間的、光学的な干渉が起こらない。しかし、デジタルツール上の「撮影」と呼ばれるエフェクトとカメラワークを処理する工程において、両者が統合してコントロールされるようになったのだ。『君の名は』(監督:新海誠、2016)や『リズと青い鳥』(監督:山田尚子、2018)といった作品は、この「撮影」プロセスにおけるレンズフレアやフォーカスブラーといった光学的なルックを模造した画面作りで高く評価された。

TVアニメのクレジットアニメーションにおいては、モーショングラファーがこの「撮影」も担うようになってきた。その代表的な例が、2018年の千合と荒巻、そして神谷雄貴による『ダーリン・イン・ザ・フランキス』シーズン2のOPアニメーションである(Fig. 13 )。本作では水中という支持体を模造したエフェクトの中でキャラクター、タイポグラフィ、抽象的なCGという異なる性質のマテリアルが統合されている。

もうひとつ、アニメとクレジットを統合した例として、神谷雄貴による『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」のOPを挙げておきたい(Fig. 14)。本作では、赤と青緑の補色対比による劇的なカラースクリプト設計、有機的で分節困難なモーショングラフィックス、そして神谷監督自身が実写MVの監督キャリアを活かした照明効果が印象的だ。つまり、アニメーション、モーショングラフィックス、実写MVといった各領域の手法が「撮影」というセクションをハブにすることで一つの映像に融合されている。

冒頭で述べたように、TVアニメのOPは舞台設定、登場人物などの諸要素を示唆させるような演出が求められるため、往々にして定型化しがちである。しかし、『呪術廻戦』のクレジットアニメーションでは、モーショングラフィックスによる動きと音楽の共感覚効果により、その作品のテーマや精神性が象徴的に提示されている。そこには、クレジットアニメーションの王道的手法を更新する気概すら感じさせる。

19世紀末の表現主義に始まる「目に見えないもの(感情、共感覚性)」を描くという営みは、抽象絵画、抽象映画、タイトルバックを経て現代のTVアニメのクレジットアニメーションへとつながってきた。私たちはそこに現代における映像表現のもっとも先鋭的な表現を見るとともに、動画やアニメーションという領域の本質的な効果を再確認するのである。

大橋史(おおはし・たかし)

モーショングラファー、アニメーションディレクター。アニメーション表現におけるオーディオとビジュアル、 CG の表現特性とアニメーションの融合を探究している。近年の活動は『映像作家100人 2020』ティザー映像制作、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』エンディングクレジットの演出、NHKみんなのうた『月の踊り子』の演出、名取さな『モンダイナイトリッパー!』の演出(共同演出:植草航)など。

公開:2024/04/24

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩

64

64小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

/樋口歩/永原康史/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳 63

63表現の民主化と流動性/庄野祐輔

62

62コマ撮り/グラフィックデザイン/時間についての私的考察/岡崎智弘

61

61画像生成AIはデザイン、イラストレーションになにをもたらすのか?/塚田優

60

60書体は作者の罪を背負うか/大曲都市

59

59図地反転的映像体験/松田行正

58

58私の仕事道具/石川将也/小玉千陽/柿本萌/東泉一郎/三澤遥/加瀬透/脇田あすか/佐々木俊/正田冴佳/菊竹雪/田中良治/増永明子/味岡伸太郎

57

57出来事としての「詩」と「デザイン」

/間奈美子 56

56「問い」を抱えながらデザインを“使う”/阿部航太

55

55イラストレーションと写実性(後編)/塚田優

54

54「power/point」展/インタビュー:竹久直樹、中村陽道、八木幣二郎