小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2

当サイトのボードメンバーがそれぞれの活動のなかで出会ったグラフィックデザイン関連書についての紹介をお届けします。なお、『グラフィックデザイン・レヴュー』では、今後もデザイン関係の書籍を定期的に紹介していく予定です。書評用の献本やリリースの送付を歓迎いたします。

送付先:

〒107-6205

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F

JAGDA気付 GDR書評係

永原康史

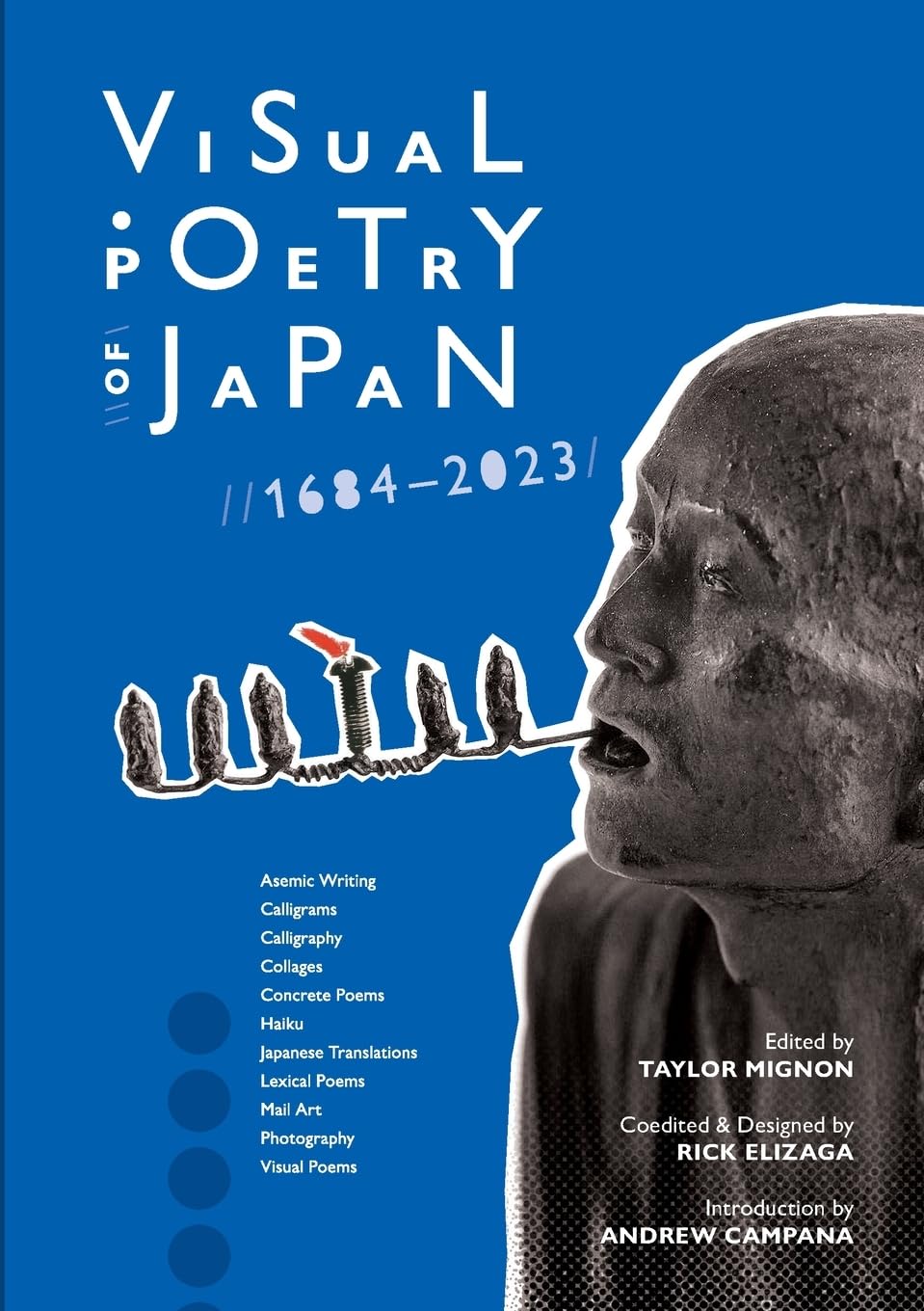

ティラー・ミニヨン編『日本のヴィジュアルポエトリー:1684–2023』

Taylor Mignon ed., Visual Poetry of Japan: 1684–2023, Kerplunk!, 2024

ある写真集を探しているとき、検索で引っかかった古書店のサイトでたまたまこの本を見つけた。肝心の写真集は売り切れていたが、タイトルに惹かれ買うことにした。届いてパラパラ見る。古書店なので古本かと思っていたが、今年出たばかりの新刊だった。なぜ今、日本の視覚詩?と思うが、研究している人がいるのだろうぐらいの気持ちで読み始めた。

表紙には、肩から上をトリミングした空也上人立像の写真が使われている。口から吐きだした6体の仏像のひとつが山本悍右の「ネジ釘」に替えられているが、どういう意味があるのかわからない。表紙をめくると目次、イントロダクション、そして「HAIKU」と書かれた扉がつづき、芭蕉の句「かれえだに鳥のとまりけり秋の暮」を描いた森川許六の俳画から本編が始まる。HAIKUが終わると大正・昭和にワープし、萩原恭次郎、北園克衛、新国誠一とおなじみの名前が並んだかと思うと、恩地孝四郎や杉浦康平のデザインが Japanese Avant-Garde Book Design として紹介される。また、コンテンポラリーの章では日本詩に影響を受けた海外の作家を取り上げ、最後を生成AIで作成した足立智美の「3D poetry」で締めるなど、一筋縄ではいかないラインナップになっている。

本書の共編者でありデザイナーであるRick Elizagaによる紹介動画

出典:https://www.youtube.com/watch?v=ftzDvtwMRmo

はたして日本でこういう編集が可能なのだろうかと思いながら、イントロダクションを読む。アンドリュー・カンパナというコーネル大学のアジア文化研究者が書いている。メディアテクノロジーと日本の視覚詩研究が専門で、近々『Expanding Verse: Japanese Poetry at Edge of Media』という本が出るらしい。彼はトロントの出身で、音響詩人のbpニコルが詩への入口だったという(トロントではニコル通りと名付けられた道があるぐらい馴染みのある詩人だ)。表紙の空也上人は、ニコルの詩「Pome Poem」の一節「What is a poem is inside of your breathing breathing breathing」からの連想らしい。なるほど。

カンパナは、日本の視覚詩は日本でも海外でも過小評価されており、目新しさや単発の実験、余興のようなものとして扱われているが、本書はそうではないと主張する。近代以前の日本の詩歌を視覚性から切り離して考えることはできないと述べ、歌を詠み、編み、演じ、着物や調度に展開し、俳画も挿絵ではなく詩そのものを“言葉として”表現したと論じる。さらに時をさかのぼり、ひらがなやカタカナよりずっと前に、日本語の音を表現するために膨大な量の漢字から文字を選択したのだと日本語の視覚性の根源にまで手を伸ばす。

しかし、(連続しているとはいえ)現代の視覚詩は伝統への回帰ではない。詩の言葉はメディアを横断し、造形詩となり、音響詩となり、パフォーマンス詩となる。 言い換えれば、「印刷されたテキスト」こそ、副次的現象なのだ。彼はこうも言う。戦後のコンクリートポエトリーは、世界をひとつにしようとする手段だった。 翻訳することなく、あるいはごくわずかな語釈を加えるだけで世界中で読むことができ、メディアや分野の境界を取り払うことができた。視覚詩はそれを見つめるだけで、言語を通して、また言語を越えて、同時に起こりうる理解のレベルを達成することができ、それによって私たちを結びつけることができるのだと。外国で編まれたこの日本の視覚詩のアンソロジーに触れ、改めて思う。視覚的言語である日本語を、私たちは正しく継承できているのだろうか。

樋口歩

『Design360º Vol. 104 AI時代のデザイン』

『Design360º Vol. 104 Designing in the AI Era』(三度出版、2023)

アートスクールを卒業して15年経ち、いよいよ「若手」ではなく「中堅」デザイナーと呼ばれるような時期に差し掛かってきた。最新のデザインツールをいち早く取り入れ何の苦もなく使いこなしている後輩デザイナーを見ると、自分もアップデートが必要だと感じつつ、ついつい現状に甘んじてしまう。せめて感覚だけは古くはなりたくないという思いから、中国のグラフィックデザイン誌『Design360º』のAI特集を注文した。

巻頭記事の「Entering the World of Generative AI(生成AIの世界へ)」では生成AIの歴史や、同じプロンプトを異なるAIツールに入力した結果の比較が簡潔にまとめられており、AIに関して何の知識もなかった私にはありがたかった。

しかし一番刺激を受けたのはこの号の3種類の表紙デザインに関する記事だ。テーマにちなんで編集部は3組のデザイナー/デザインスタジオ(Gianluca Alla、Kim Dohyung、Studio NA.EO)にAIを使った表紙デザインを依頼した。

https://www.behance.net/gallery/191791611/Design-360-Magazine-No104-Design-In-The-AI-Era

記事ではそのうち2組の制作過程が段階を追って収録されており、AIにどんなプロンプトを入力したのか、どの工程でどのアプリケーションを使ったのか、AIとのコラボレーションにおいてデザイナーがどんなことを考えたかが事細かに説明されている。

主に制作の初期段階においてブレインストームするかのようにAIを利用し、後半の展開や仕上げは人間の意思による部分が大きいのが興味深い。たとえばStudio NA.EOのデザインは、AIによって生成されたヴィジュアルをパターン化し、それに沿って彼らの過去のポスターを物理的に裁断し編み込んで新しいポスターを作るという非常にアナログな工程を経て完成している。どうやってAIをデザイン作業に取り入れるのか皆目見当もつかなかった身としては、具体的な例を見せられたことで一気に使えるツールとしての実感が湧いた。

他の職業同様「グラフィックデザイナーの職はAIに取って代わられるのか?」という問いは今後も繰り返されるだろう。実際パラメーターを入力するだけでロゴを生成するサービスはずいぶん前から存在している。

しかし、Gianluca Allaはインスタグラムの投稿(@designershumor)を引用しユーモアを持って反論する。

「To replace graphic designers with AI, clients will need to accurately describe what they want. We’re safe.(AIがグラフィックデザイナーに取って代わるためには、クライアント側が求めるものを正確に表現する必要がある。つまり、私たちは安全です)」

デザイン業務においてAIを使いこなすためには明確なヴィジョンを打ち出す人間が必要で、そういう意味でグラフィックデザイナーという職業はなくならないだろう。しかし求められる職能が少しずつ変化していくことは間違いない。

付録の「Designer’s Belief(デザイナーの信条)」と題された銀色の小冊子では、グラフィックデザイナーの職能が変化していく中それでも持ち続けていたい各々の「信条」を15人の現役デザイナーに尋ねている。テクノロジーの変化に柔軟に対応することは不可欠だが、一方で確固たる信念がなければ軸足がぶれてしまう。中堅に片足を突っ込んだデザイナーとして、新しい知識を学ぶつもりが最後に初心に帰らされる思いで読み終えた。

髙木毬子

ヴェラ・ワイデンバッハ『語られていない物語』

Vera Weidenbach, DIE UNERZÄHLTE GESCHICHTE, rororo, 2023

「歴史とは、誰かが伝えたいと望んだものでもある。ある人物や ある出来事について、誰かが私たちにある特定の考え方をさせたいのだ。歴史書から人物名が意図的に削除されることもある」

((Vera Weidenbach, DIE UNERZÄHLTE GESCHICHTE, rororo, 2023, p. 106より拙訳)

この文章を目にしたとき、思わず下線を引かざるを得なかった。私は学校や大学でフェミニズムについてほとんど何も学ばなかった。若かった私は、発明家、学者、研究者、作家、芸術家、デザイナーとして活躍した女性の数が男性に比べて圧倒的に少なく紹介されることに疑問を抱かなかった。

女性は母親、妻、姉妹、秘書、アシスタント、ミューズとしてさまざまなストーリーに登場していたが、優れた人物、天才として取り上げられることは稀であった。振り返れば、成功した男性の背中を押した知的な存在として名乗りあげられることが最高の賞賛のように思える。

ドイツの大学のデザイン学科で教鞭をとることになったときから、私はデザインを専攻する学生と有名なデザイナーの男女比率のギャップに疑問を抱くようになった。今思えば、ヴェラ・ワイデンバッハ著の『語られていない物語』はまさに、このモヤモヤを話題にしている。

https://www.rowohlt.de/buch/vera-weidenbach-die-unerzaehlte-geschichte-9783499008276

独創的なアイデア、斬新な研究、犯罪を報告するために行った勇気ある捜査、物事の関連性を理解しようとする意欲など、数々の女性たちの物語が綴られているこの本には読書を楽しませる要素もしっかりある。

自由でワクワクするような生き方をした女性も、社会や時代の制限と戦い続ける一生を送った女性も、そのほとんどが忘れられるか、せいぜい歴史の教科書の脇役として取り上げられるにすぎない。

しかしこの本では、彼女らを正面から生身の人間として紹介している。すべての歴史の教科書がこのように語られていたら、どんなに面白いことだろう。

最後に個人的にデザインの観点から興味深った人物を3名あげたい。

・今回私が初めて知った、アニメーション映画の先駆者、ロッテ・ライニガー(Lotte Reiniger 1899–1981)

・バウハウスの研究時に知った、生涯自身の写真の著作権を取り戻すために戦った写真家、ルチア・モホリ(Lucia Moholy 1894–1989)

・数年前に展示会で作品を拝見した絵本作家・グラフィックデザイナーであったトム・ザイドマン=フロイド(Tom Seidmann-Freud 1892–1930)

後藤哲也

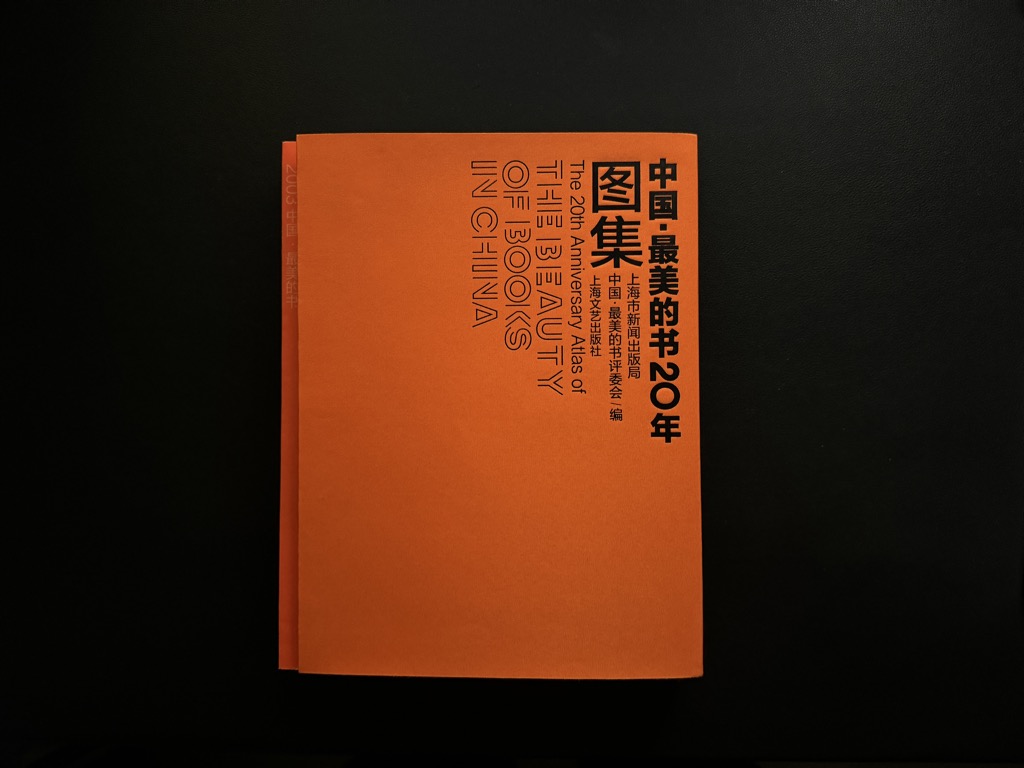

『中国の最も美しい本 20年周年記念作品集』

『中国最美的書20年図集: 2003-2023』(上海文芸出版社、2024)

「中国で最も美しい本」の2003年から2023年までの受賞作を収録したアーカイブブック。造本に凝った中国の美しい本を紹介するこの本自体も、各年の受賞作が袋綴じになっていたり、記録写真や手紙などが挟み込まれるなど、意匠に富んでいる。興味深いのは冒頭で紹介される21回分のコンクール受賞データ。出版された都市の割合や本のジャンル、どの印刷会社が多く受賞しているかなどの情報も紹介されている。審査したデザイナーの名前も毎年記録されており、巨大な中国の出版とブックデザインの状況を俯瞰する貴重な資料。

室賀清徳

本はモノであると同時に、ひとつの出来事だ。本の出るタイミングや状況、あるいは他の本との関係といったものにも意味がある。細部化、多品種化が進む出版の世界では、複数の本に自分なりの星座を見いだすことも面白い。以下、バウハウスと杉浦康平について同時期に刊行された本について共有したい。

伊藤俊治『BAUHAUS HUNDRED 1919‒2019 バウハウス百年百図譜』(牛若丸+Book&Design、2020)

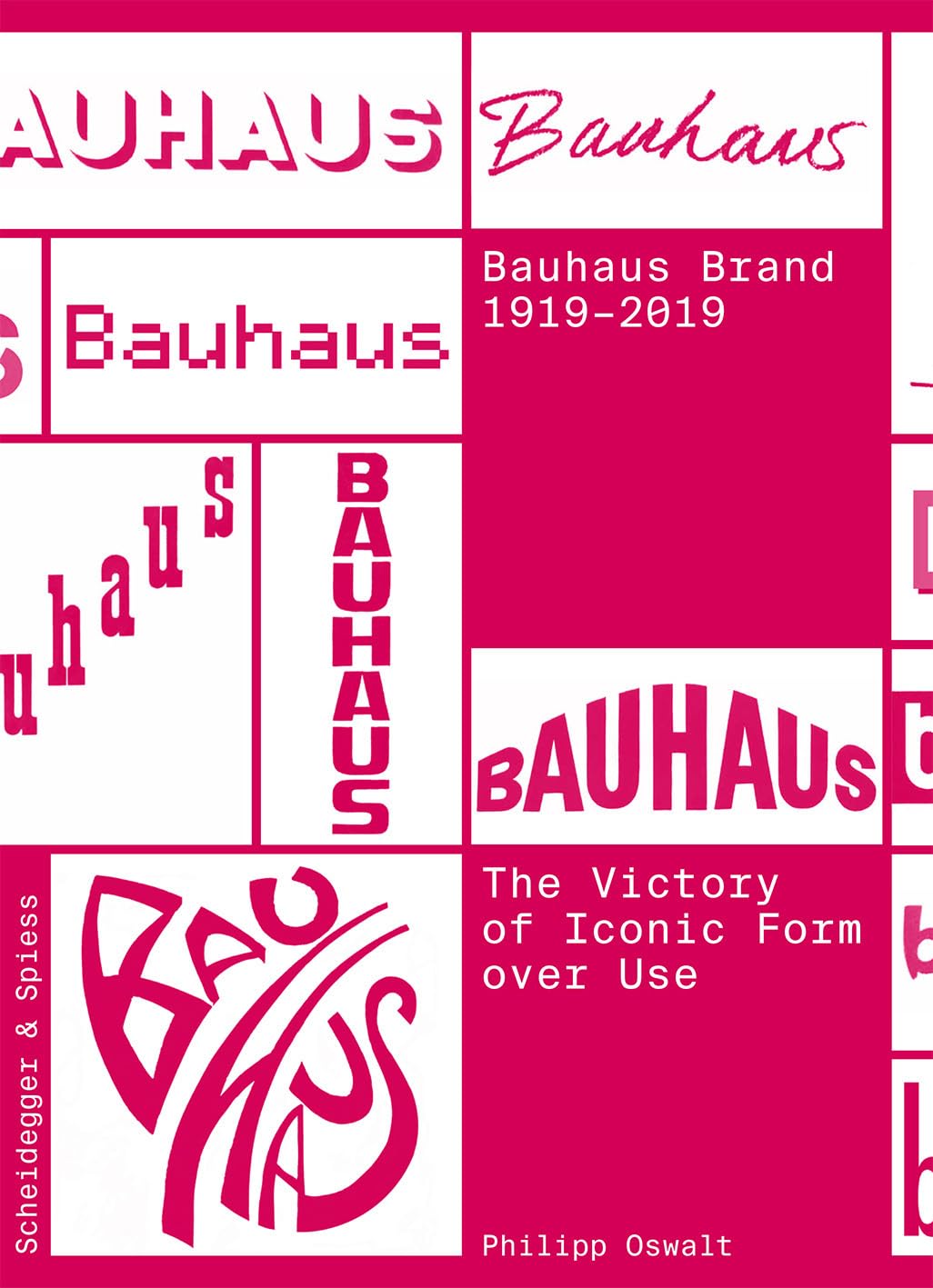

Philipp Oswalt『The Bauhaus Brand 1919-2019』(Scheidegger und Spiess、 2019)

ネット時代のスピード感のなかではもはや旧聞に属するが、コロナ管理下真っ最中の2019年はバウハウス開校100周年のアニバーサリーだった。世界各地でバウハウスにちなんだ展示が開かれ、日本でもいくつか関連の展示が開かれていた。多くの企画がお祭り感覚でバウハウスの再神話化を進める一方で、100年がかりでたどり着いたモダンデザインの彼岸について、深刻な問いを投げ掛けるものは、あまりなかったように感じた。

そんななかで伊藤俊治『バウハウス百年百図譜』(牛若丸+Book&Design)とPhilipp Oswalt『The Bauhaus Brand 1919-2019』(Scheidegger und Spiess、 2019)の2冊はモダンデザインの精神史とその後の展開をとらえるものとして面白かった。

『バウハウス百年百図譜』は人間とテクノロジーのプログラムとしてのバウハウスを、そのデモーニッシュな部分も含めて批評的に読み解いていく。表面的な機能性だけではない、西洋的思想のハードコアとしてのデザイン精神を再確認できる。左ページで参考文献を一冊ずつビジュアルに紹介、解説する構造になっており、100冊の書物を通じて言説としてのバウハウスも浮かび上がらせる。

『The Bauhaus Brand 1919-2019』は、これまでバウハウスというイメージがメディアのなかでどのように表象されてきたか、あるいは消費されてきたかを、正統なプロダクトから単にあやかっただけの商品まで、膨大なビジュアルやオブジェのコレクションで提示するものだ。なかばシニカル、なかば本気の意味で、バウハウスは時代を超えるブランディングとして成功したのではないか、というわけである。

赤崎正一、黄國賓編『杉浦康平のアジアンデザイン』(新宿書房、2023)

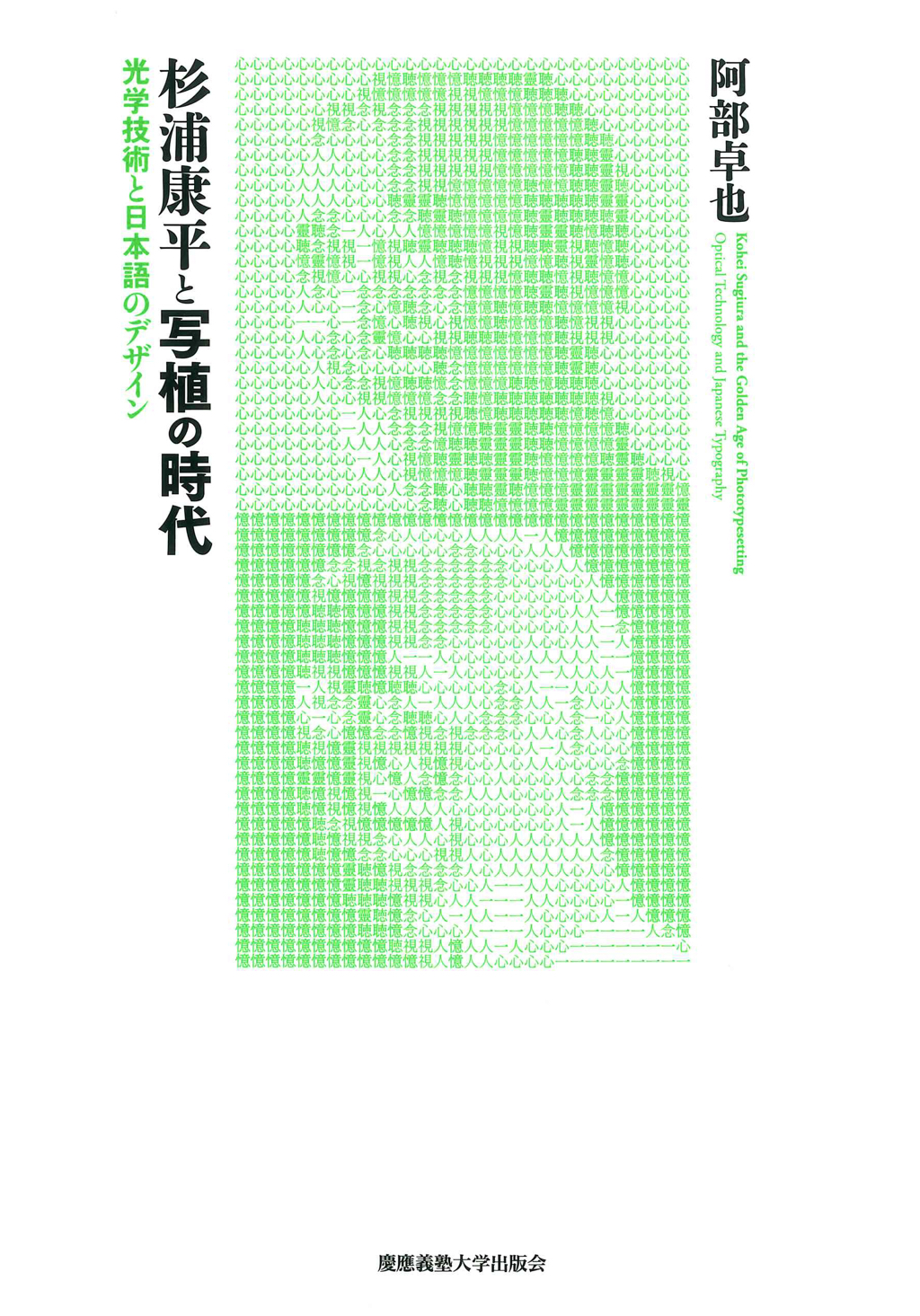

阿部卓也『杉浦康平と写植の時代:光学技術と日本語のデザイン』(慶応大学出版会、2023)

戦後日本のグラフィックデザインの第一人者、杉浦康平をめぐる研究書がコンスタントに刊行されている。雑誌デザインについてまとめた2004年の展示とその書籍『疾風迅雷』(トランスアート、2004)、ブックデザインについての展示と図録『脈動する本』(武蔵野美術大学美術館・図書館、2011)とそのデジタルアーカイブ、ダイアグラムについての『時間のヒダ、空間のシワ…』( 鹿島出版会、2014)、ポスターについての『表裏異軆』(新宿書房、2017)、工作舎から刊行している論考集シリーズ(2011~)など、あらためて振り返ってみたがこの20年の蓄積はかなりのものだ。

去年はこの流れの区切りになるような本が2冊出た。

赤崎正一、黄國賓編『杉浦康平のアジアンデザイン』(新宿書房、2023)は杉浦が70年代以降探究してきたアジア的なデザインのあり方を、代表的な作品と本人への取材でまとめたものだ。よく知られているように杉浦は1960年代半ばにウルム造形大学に招聘された経験を経て、西洋のモダンデザインと本質的に異なる日本やアジアのデザインのあり方を探究してきた。デザインの世界では表面的なグローバル化が進んできたが、いまその枠組みにさまざまな疑義が表明されている。本書は日本を含めた非西欧圏でのデザインのあり方をらためて議論する材料を提示する。巻末の杉浦年表は類書にはない充実度で、これだけでも貴重。

阿部卓也『杉浦康平と写植の時代:光学技術と日本語のデザイン』(慶応大学出版会、2023)は、杉浦が1970、80年代に展開したエディトリアルデザインとその技術的バックボーンとなった写真植字の交点に浮かび上がるものを考察する。いわゆる論文的ではないジャーナリスティックな構成が特徴で、各種の出版賞を受賞するなど高く評価されている。一連の杉浦関連書が杉浦自身の言説あるいは解題にとどまるのに対して、メディア史、産業史のなかでデザインを相対化した点で一歩、踏み出したものといえる。

今後も杉浦に関する本が刊行されるかは分からないが、ブックデザイン、タイポグラフィ、ダイアグラムなどひととおりの角度からの資料が出そろった、といえる。しかし、逆に言えばこれらは杉浦についての言説を定型化する作用もある。この重力圏から抜け出す、批評的なパースペクティブが次世代には求められている。

公開:2024/05/02

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩

64

64小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

/樋口歩/永原康史/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳