仲條正義という方法 (前編)

1990年代以降、日本でもっとも影響力を持ったグラフィックデザイナーは誰かと問われたら、仲條正義(1933-)の名を挙げる人は多いだろう。すでに長いキャリアを積んできた仲條だが、90年代以降、あらためて同時代的な評価を高めていった。2000年代に流行した日本のグラフィック、その主要モードのひとつは、間違いなく仲條の仕事を源流としている。しかし仲條の仕事の気風や感覚について書かれることはあっても、そのデザインについて具体的に分析されることはあまりなかった。長い間その刊行が予告されていた仲條正義の決定的作品集『仲條』がついに刊行されたことを受け、同書を素材として仲條デザインの性質や特徴について考える。

『仲條』を読む

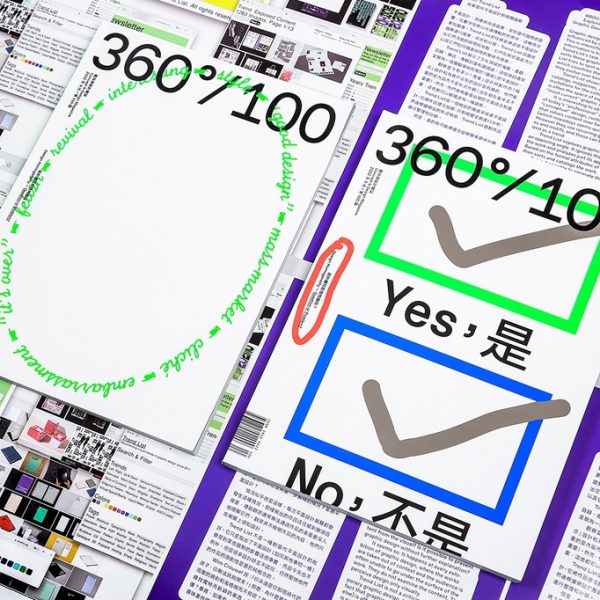

仲條正義の集大成となる作品集『仲條』がADPより2021年2月に刊行された。640ページに及ぶ内容はほぼ作品図版のみで、10年ごとに挿入される簡易な年譜、最後にまとめられた図版クレジット、奥付、以外に要素はない。テキストは昔の月報のように付属ブックレットにまとめられ、早川良雄と細谷巖がそれぞれ過去に執筆した仲條評の再録、仲條本人のデザイン観の再録と新規の短い後書き、編集委員の葛西薫と服部一成の編集後記、が収録されている。

本書は当初、2017年の展覧会に合わせて刊行される予定で、書名は展示と同名の「仲條正義 IN & OUT,あるいは飲&嘔吐」になるはずだったが、完成が間に合わなかったため変更。いくつかの案を経てシンプルに『仲條』になったとある。「IN & OUT」とは、2013年「仲條の前半分」展での仲條の説明から推察すると、納得のいく仕事をIN、「未熟と若気の至り、その他、駄作」をOUTと分け、そのどちらもある、ということのようだ。仲條・葛西・服部の組み合わせは、2009年の二人展「仲條服部八丁目心中」のポスターを葛西が手がけて以来となる。構成とデザインの実作業は服部側が担当。2020年に服部の事務所から独立した佐藤豊の名前も服部と併記されている。

これまで何度も作品集刊行や雑誌特集が行われてきたけれども、仲條正義のデザインを語るうえで、『仲條』が今後避けては通れない一冊になったことは間違いないだろう。なにしろ図版が膨大であり、書籍の装丁や雑誌のエディトリアルデザインはもちろん、現物に触れるのがなかなか難しいポスターやショッパーなどの充実も貴重である。おおよそ1970年代以降の仕事が10年ごとに掲載され、モチーフや媒体やテーマではなく一人のデザイナーの流れのようなものだけを提示する構成は、編集者の主張をできるだけ無色透明に留め、掲載作品それだけを見てほしいという意図であり、作品の力だけで充分に説得力があるという編集者らの自信が感じられる。そのぶん、仲條正義というデザイナーの変遷の細かな部分は明文化されておらず、自分で見つけ出さなくてはいけない。ここでは書籍とは違う分岐点を加えてみたい。

仲條のレタースペースとロゴ化

今の仲條に通じる不変の要素として、活動初期から登場する半抽象的なイラストレーションを個性と見なすのは容易い。しかしそれはデザイナーというより絵描きとして評価しているのとあまり変わらない。それ以上に重要な、デザイナーとしての仲條の仕事を以前以後に分けてもいいくらいの変化だとここで指摘したいのは、文字のレタースペースを空けるようになったことである。これは描き文字ではなく打ち文字(活字、写植、デジタルフォント)の話だ。ただし既存書体そっくりに描いている事例もあるので、ここでは本当に打っているかは別として、既存の文字の形を用いる際の話としておく。

レタースペースを空けてない時代の仲條の仕事は、当時の一般的な女性誌(『ミセス』『アンアン』など)のフォーマットを参考にアレンジを加えた範疇にあり、写真の構成力は群を抜いているものの、全体的にまだ他のデザイナーとの決定的な差別化ができておらず、眠っているのと同じだ。そこから目覚めたタイミングを見極めたいのだが、なかなか判断が難しい。『仲條』を見る限りでは1970年代まではほとんど空けていない。『花椿』のエディトリアルデザインや、イラストレーションの添えられた日本語は、ベタ組みとツメ組みばかりである。例外的に、1976年に文化出版局から出た料理本『石井好子のヨーロッパ家庭料理』の一字ずつお皿に載せた変わったタイトルの文字と、『住まいと道具の新しいお掃除』の著者名部分が、字間が空いている。

欧文で探せばもう少し辿れる。1973年の個展「スタジオ」のインビテーションはがきに添えられた「NAKAJO」のロゴが空いており、1975年に手がけたブティック「THE GINZA」のロゴの短い欧文のレタースペースも空いている。つまり推測すれば、まずはロゴの造形を考え、そのロゴの形に合わせてアルファベットをバランスよく配置する、という順番でレタースペースを空けることを思いつき、それを次は書名や著者名など書籍の表1要素に発展させたのではないだろうか。

そうした試行錯誤が1970年代だったとすれば、仲條が日本語組版でアキ組みを全面的に採用したのが1980年代である。とくに初めて表紙のアートディレクションも担当するようになった『花椿』1983年1月号は、その後の雛形となったといっていい記念碑的号だ(図1)。それは、表紙下部に配置された内容紹介の文字要素がゴシック体の均等アキになったことに表れている。仲條が担当する前の『花椿』の表紙は、1982年3月号までは明朝体のみ、4月号以降はゴシック体が使われるようになったが、いずれもまだツメ組みだった。そこに仲條がアキ組みを採用したことで、ガラリと雰囲気が変わった。しかも書名や見出しといった要素ではない部分をアケたのは、同時代のツメ組みデザイナー達への反旗と受け取っていいだろう。

『花椿』1983年1月号、資生堂、1983年

(Photo: 冨永民生、スタイリング:檜山カズオ、ヘア・メイクアップ:マサ大竹)

もちろんアキ組みを始めたのは仲條が最初ではない。そもそも二分アキ・四分アキの文字組みは明治時代の日本の書籍によく見られる組み方であった。1970年に行われた河村要助らデザイナーのグループ展「Jack & Betty – Lesson 1」(大日本インキビル)の告知が均等アキだったし、1974年刊の杉浦康平の手による稲垣足穂『人間人形時代』(工作舎)や、1975年刊の横尾忠則が装丁した平野威馬雄『ともだちという名の我楽多箱』(濤書房)などは、初期の均等アキ組みブックデザインである。ただ、とくに仲條に影響があったとすれば1980年から横尾がアート・ディレクションを担当した『流行通信』(流行通信)ではないかと思う。近しい分野の雑誌を、仲條も尊敬する横尾が手がけるのだから、デザイナーとして意識しただろうし、同誌のカラーページでゴシック体均等アキで組まれたページの印象が、心のどこかに留まっていたのではないだろうかと推測する。

さらにもう一つ、『花椿』1983年1月号に見られる特徴は、欧文部分である。黒地に白抜き文字で書かれた「JANUARY」と「1983・1・No. 391」の箇所は、誤解を恐れずに言えば明らかに主張しすぎである。この、本来ロゴにするほどではない要素をロゴのように存在させ、文字も図版の一部として扱う、そのデザイン的な発想が、仲條の個性といえる部分ではないか。ロシア構成主義のアレクサンドル・ロトチェンコの影響が強いのだろうけども、ロトチェンコの時代にはできなかった色彩や写真の構成を、仲條が実験しているように思える。この黒地に白抜き文字は同年の「TACTICS」をはじめ、仲條の仕事に頻出する要素となる。

このように、手法としては単純だが、効果を最大限に引き出すやり方の組み合わせが、仲條正義というデザイナーの個性となっている。それはモダニズムを追求した仲條より前のデザイナー達には単なる装飾として切り捨てられそうな雑味であり、仲條より後のデザイナー達がこぞって採用したがる妙味であった。モダンデザインへの反発として横尾忠則はプレモダンをコラージュし余白を埋めたが、仲條正義はモダンデザインとは別の道を選択するためにロシア構成主義やアール・ヌーヴォーのような芸術的手法を参照した。仲條が今なお若手デザイナーに影響力を持ち続けるのは、その方法論が今なお有効性を保っているからである。

21世紀の分散型構成デザインの源泉

他に『仲條』掲載作で特記しておきたいのは、「’86 ADC受賞作品展」のポスターだ(図2)。オレンジ色をベタ塗りした背景に、丸・四角・ひし形などの図形と文字の組み合わせ。やけに主張の強い「ADC」の文字、明朝体のアキ組み、欧文の縦中横組み、「No.1」という文字を平体を使うのではなく横に引き伸ばして使用する方法、必然性のなさそうな薄い罫線……。どれも整理しようと思えばいくらでも整理できそうなメソッドではありつつ、それぞれが余白を意識して配置されることで不思議な雰囲気を生み出している。これまで「中心イメージ+その他」という一点集中型のデザインが多かったところに、要素が散らばって全体が同等に主張しているような分散型のデザインがここで確立している。

「’86 ADC 受賞作品展」ポスター、CL:東京アートディレクターズクラブ、1986年

しいていえば1984年のポスター「銀座ポケットパーク」でも同様の配置の実験を試みていると思うが、図形はほぼ四角で安定しており、「’86 ADC受賞作品展」にはある余白が生んだ浮遊感がない。なぜこれを選択したのかというプロセスが見えない不安定なグラフィックは、JAGDAの2012年度年鑑で原研哉が「うすらグラフィックス」と呼んだ、一連の緩くて軽いグラフィックデザインのイメージの源泉がここにあったのではないかと思うほど現代的である。現代への影響という視点で仲條を取り上げるのに、見逃せない仕事といえる。

ここであらためて言いたいのは、現代日本のデザインの現場で、亀倉雄策的なデザインをする人はいないし、横尾忠則的なデザインをする人もいないが、仲條正義的なデザインをする人は存在する、という事実である。それはデザイン年鑑をパラパラめくればわかるし、学生の卒業制作展を歩いてみてもわかる。ようするに、単純な手法で最大の効果を生むというやり方は、単純であるがゆえに真似やすく、それさえ用いれば一見自分が個性的になったような錯覚を持てるからだろう。そこには仲條がそれを最初に自分の個性とした、という歴史が見逃されている。

この「真似やすさ」という点で、仲條の系譜と呼べそうな現代のデザイナーとして、服部一成や菊地敦己の名前をあげることに異論がある人はいないだろう。彼らのデザインはどのように個性的で、どのように真似られ、どのように見分ければいいのか、を解説する予定だったが、長くなってきたので一旦区切る。

仲條正義『仲條』ADP、2021年

編集・ブックデザイン:服部一成、佐藤豊

編集委員:葛西薫、服部一成

640頁、作品頁:フルカラー、天地257ミリ×190ミリ、

丸背上製本・箱入り、ブックレット付き、和・英併記

ISBN978-4-903348-51-3 C0071

ばるぼら

20世紀生まれ。インターネットおよび自主制作文化について執筆、調査・研究を行う。著書に『教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書』『ウェブアニメーション大百科』(共に翔泳社)、『NYLON100%』『岡崎京子の研究』(共にアスペクト)、共著に『20世紀エディトリアル・オデッセイ』(赤田祐一との共著/誠文堂新光社)、『定本 消されたマンガ』(赤田祐一との共著/彩図社)などがある。

公開:2021/07/13

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩

64

64小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

/樋口歩/永原康史/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳 63

63表現の民主化と流動性/庄野祐輔

62

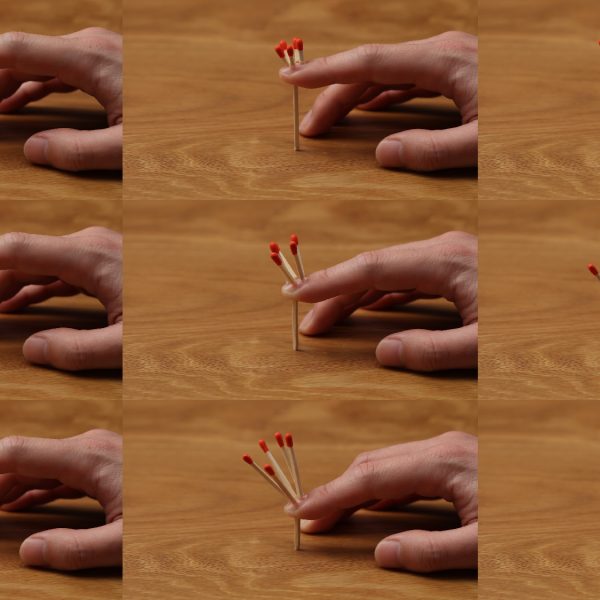

62コマ撮り/グラフィックデザイン/時間についての私的考察/岡崎智弘

61

61画像生成AIはデザイン、イラストレーションになにをもたらすのか?/塚田優

60

60書体は作者の罪を背負うか/大曲都市

59

59図地反転的映像体験/松田行正

58

58私の仕事道具/石川将也/小玉千陽/柿本萌/東泉一郎/三澤遥/加瀬透/脇田あすか/佐々木俊/正田冴佳/菊竹雪/田中良治/増永明子/味岡伸太郎

57

57出来事としての「詩」と「デザイン」

/間奈美子 56

56「問い」を抱えながらデザインを“使う”/阿部航太

55

55イラストレーションと写実性(後編)/塚田優