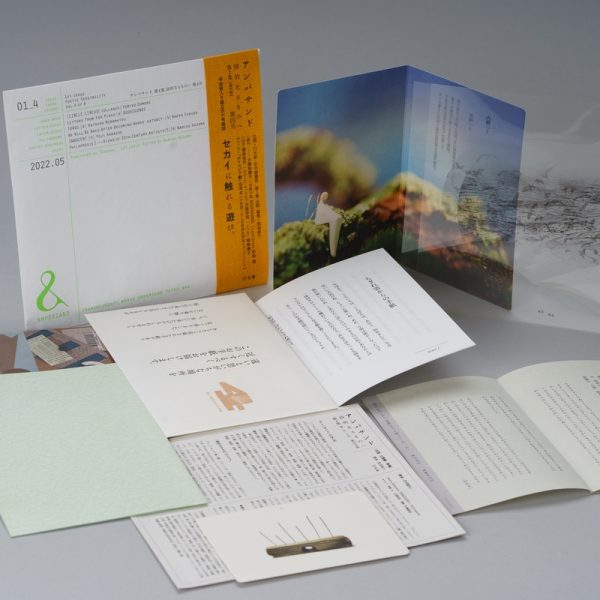

SPINE vol.7

「ヨーロッパ」のグラフィックデザインというと、スイス、オランダ、ドイツのようないわゆるデザイン大国が特集されがちだが、実際のところ各国のデザイン事情は多種多様だ。今回はあまりメディアで取り上げられることのないエストニアのグラフィックデザインに注目したい。文化的にロシアの影響が色濃く、IT大国として知られるエストニアだが、近年グラフィックデザインの分野においても勢いがある。その理由の一つに、2000年代に海外留学したデザイナーが帰国後エストニアの美術学校で教鞭を執り、その影響を受けた若い世代が新しいデザインシーンを形成していることが挙げられる。

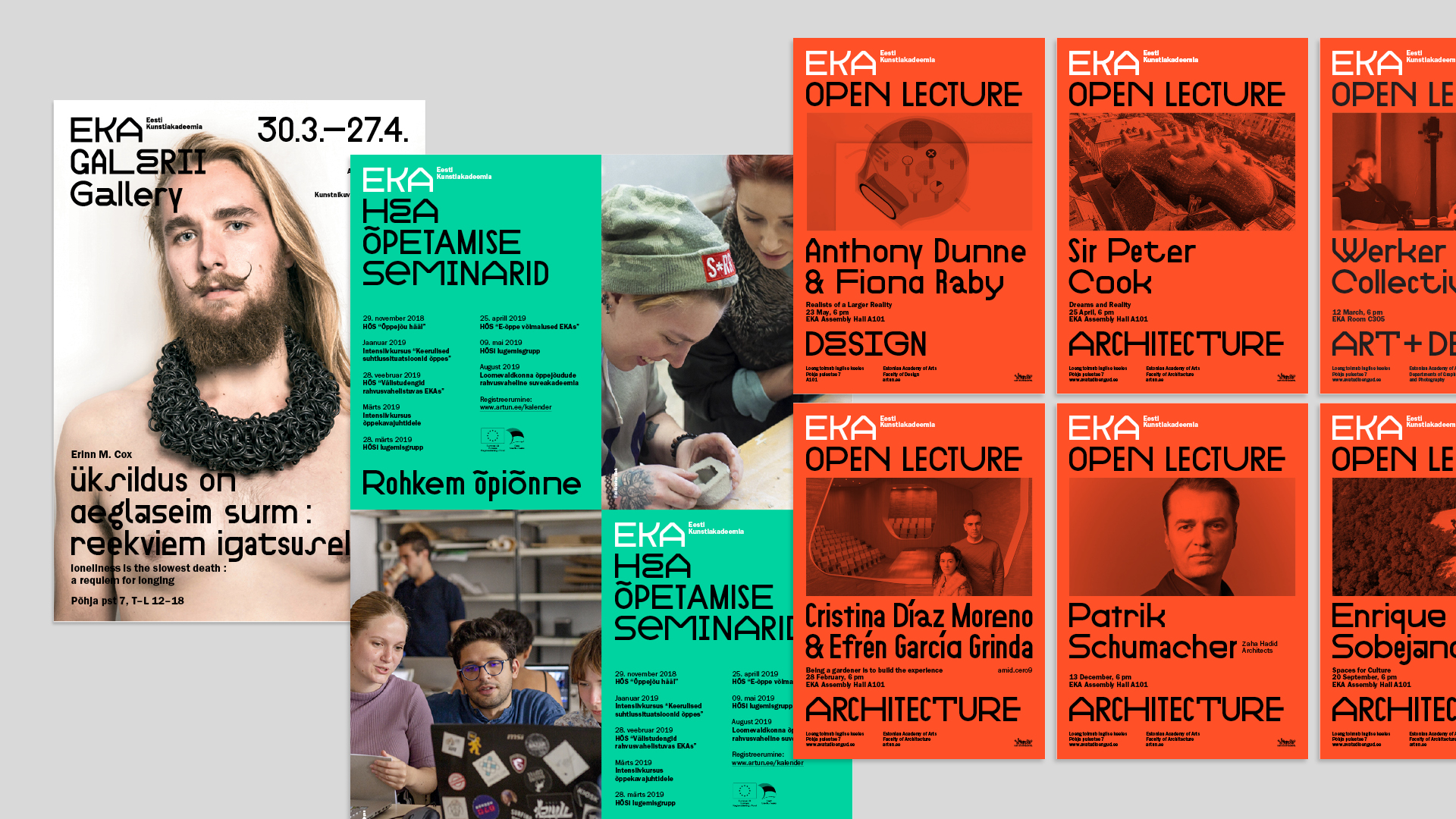

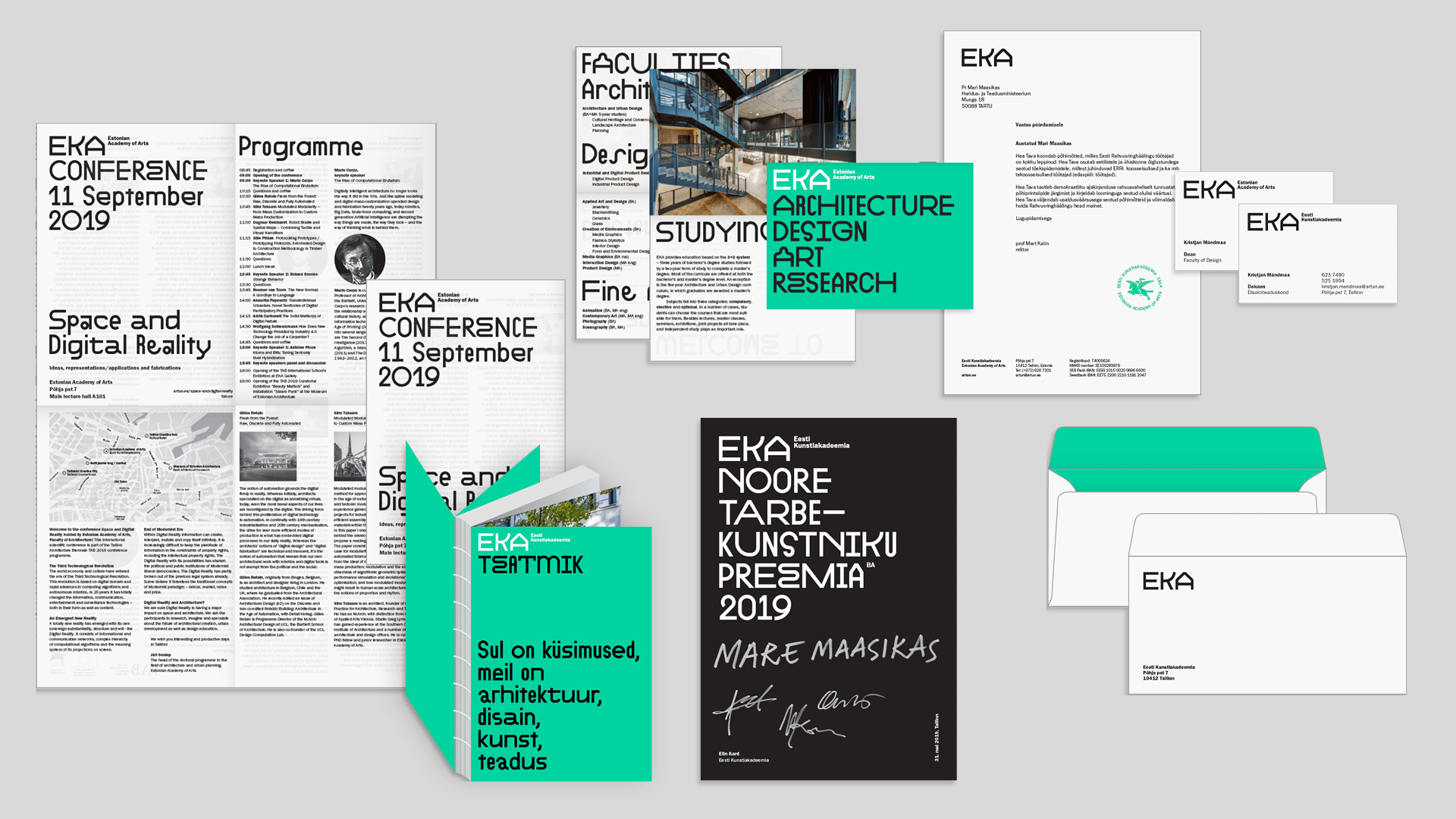

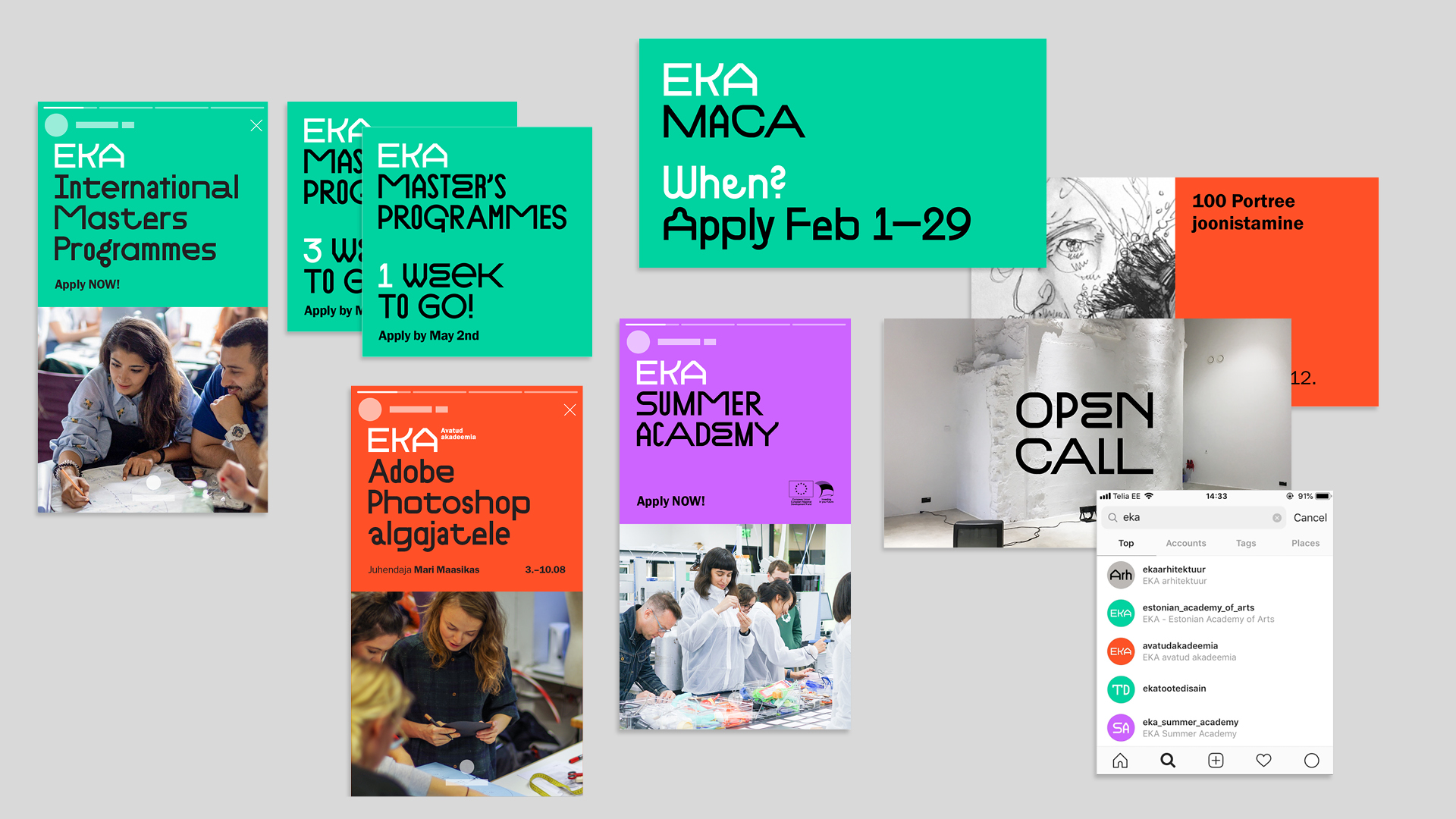

首都タリンに拠点を置くStuudio Stuudio(ストゥディオ・ストゥディオ)もその流れを汲むデザインスタジオだ。メンバーの一人であるミック・ヘインゾーは、オランダのリートフェルトアカデミーを卒業した2008年、エストニアに戻るとすぐにEKA(エストニアン・アカデミー・オブ・アーツ)での教職を得る。ほどなくして同校の教師仲間であったカーレルと協働するようになり、2014年、EKAの教え子だったアグネスとケーリを誘ってStuudio Stuudioを設立した。

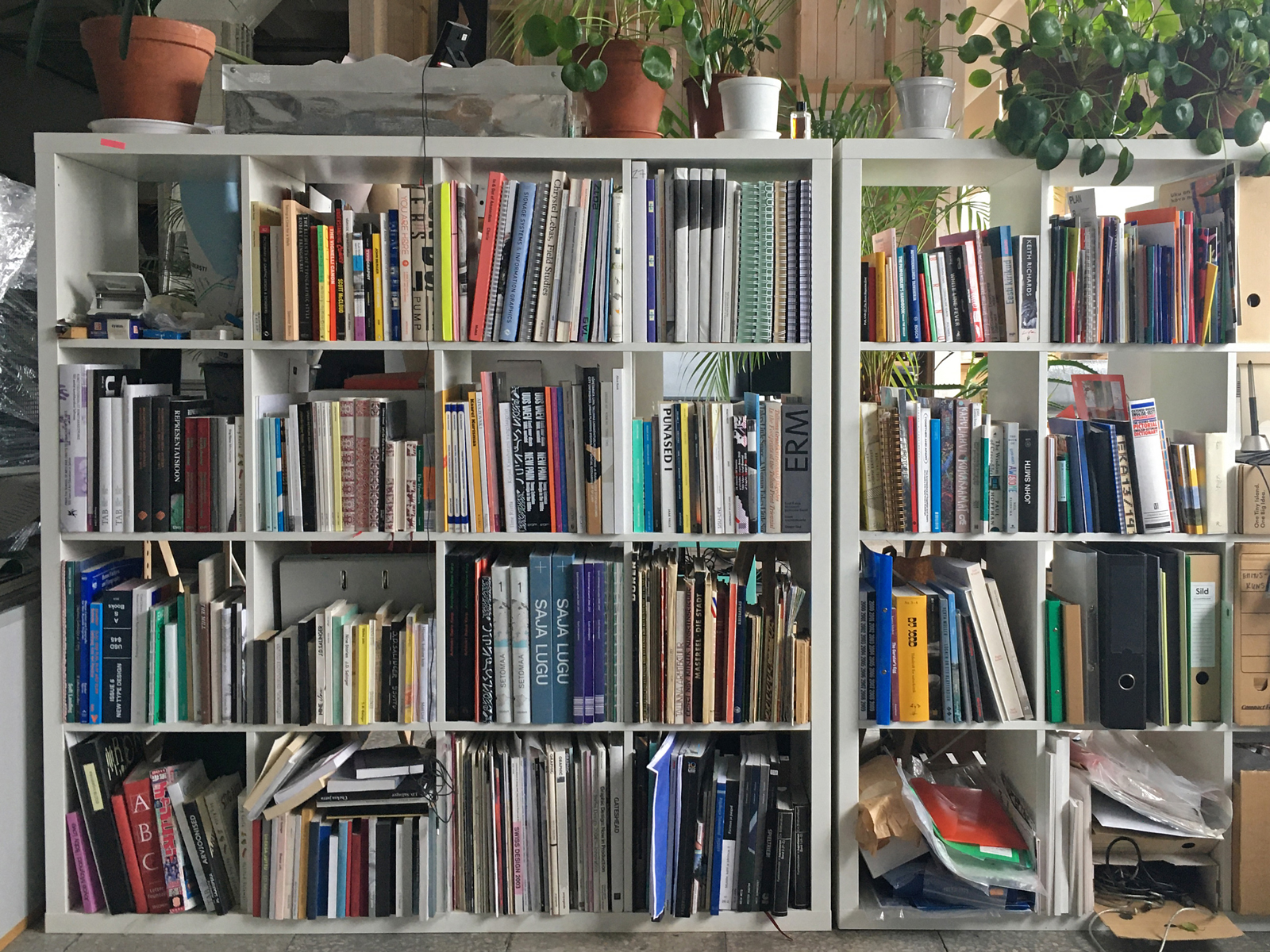

美術館のアイデンティティや展覧会デザイン、ブックデザインを中心に活躍する彼らの本棚は、理論書からヴィンテージ本まで必要な本がコンパクトにまとまっている。また現在メンバー4人全員がEKAの教師であるため、本棚の一角は生徒たちが課題で製作した本で占められており、その数は今も増え続けている。2017年にはStuudio Stuudioが同校のヴィジュアル・アイデンティティのリニューアルを手がけた。まさに、これからのエストニアのグラフィックデザイン・シーンを支える屋台骨のような存在だ。

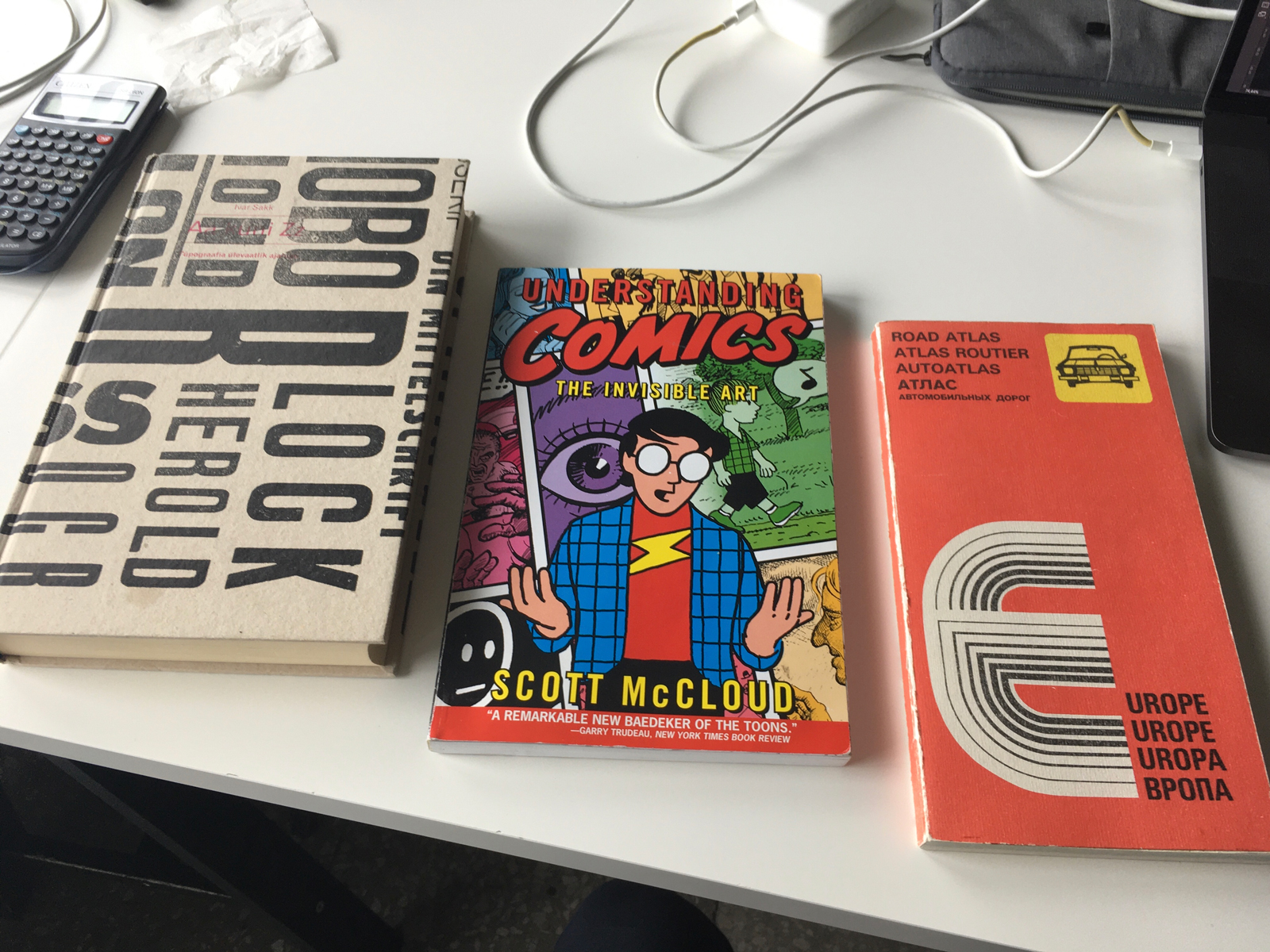

Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu (From Aa to Zz. The concise history of typography) Ivar Sakk, 2011

EKAの教授であるイヴァー・サックの博士論文を元に、エストニアのタイポグラフィの歴史を編纂した大作。出版されて以降、多くのデザイナーの参考書となっている。それまでエストニアでタイポグラフィ本と言えば、外国語の著作を翻訳したものがほとんどだった。この本は旧ソ連時代のエストニア特有の事例を網羅しており、全編エストニア語で書き下ろされたことが画期的だったという。表紙はざらついた風合いの紙に活版とシルクスクリーンで刷られており、印刷物への愛も感じられる。

Understanding Comics: The Invisible Art Scott McCloud, 1994

日本でも『マンガ学』のタイトルで知られるベストセラー。マンガの表現方法についてマンガ形式で読み解いていくという自己参照的な内容になっている。マンガに限らずヴィジュアル・コミュニケーションに関わる人は一読すべき良著だ。理論書でありながらマンガなので読みやすく、参考図書として生徒に薦めやすい。ミック・ヘインゾーはこの本の「マンガのコマとコマの間には何が省略されているのか」という議論にヒントを得て「一見何の脈絡もない二つの画像を表紙と裏表紙に配置し、その間に省略された物語を本の中身としてヴィジュアルのみで制作する」という課題を思いつき、授業で生徒に出題しているという。

Europe. Road Atlas CARTOGRAPHIA, Budapest, 1981

古本屋で発見したヨーロッパの古い道路地図。カーナビが普及する前は当たり前に使われていたごく一般的なものだ。グーグルマップのようなデジタルの地図では、拡大・縮小に応じて表示される情報の種類を変化させることができるが、紙の地図では膨大な量の情報を一様に処理しなくてはならない。現在Stuudio Stuudioではエストニア南部にあるタルトゥ市の道案内システムのデザインに取り組んでおり、限られたスペースを有効に使うタイポグラフィや、色使いに工夫を凝らした明解なインフォグラフィックスはとても参考になるという。

エストニアの人口は約130万人。インターネットにより国境を越えて仕事をすることが多くなったとはいえ市場規模は小さい。しかしその分、人と人とのネットワークが密接なのが利点だ。もともと教師と生徒という関係性だったStuudio Stuudioのメンバーが、現在はビジネスパートナーとして対等に働いていることは興味深い。どんな些細なことでも4人で話し合って決めるので、クレジットに個人名を載せることはないという。

また、これまで文化関係のクライアントが多かったStuudio Stuudioだが、以前一緒に仕事した担当者が民間企業や政府機関に転職した後も引き続き指名してくれることがあり、自然と仕事の幅が広がってきているという。これも地域のつながりの強みだ。

さらに注目すべきは、誰か際立ったスターデザイナーがこのシーンを牽引しているのではないということだ。個人的な見解だが、教育が担う役割が大きいように思う。2000年代に海外でデザインを学んだ生徒の多くは、国の助成金を得て留学している。実際、当時のリートフェルトアカデミーのグラフィックデザイン科には毎年2~3人のエストニアからの留学生がいた。

きっかけとなったのは、クリスチアン・マンドマーという一人のデザイナーだ。2000年代初頭にリートフェルトに留学し、エストニアに帰国後EKAでグラフィックデザインを教えることとなった彼は、めぼしい生徒を見つけては自分と同様リートフェルトへ留学するよう助言していた。結果、同じような志を持つデザイナーがエストニア国内に徐々に増え、その一部は彼と同じように自国で教鞭を執り活躍するようになった。それが世代の新陳代謝を促進させ、緩やかな「革命」が起こったのだ。

彼らが蒔いた種がヨーロッパのデザインシーンにおいて今後どのように育っていくのか、気になるところだ。

樋口歩(ひぐち・あゆみ)

グラフィックデザイナー。オランダ・アムステルダム在住。ヘリット・リートフェルト・アカデミー卒業。2013年からロジャー・ウィレムス(Roma Publications)とハンス・グレメン(Fw:Books)と仕事場をシェアしている。

公開:2020/11/20

74

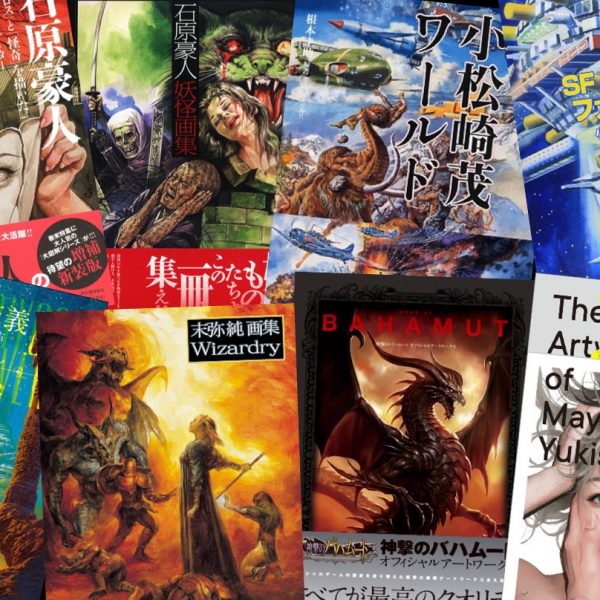

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

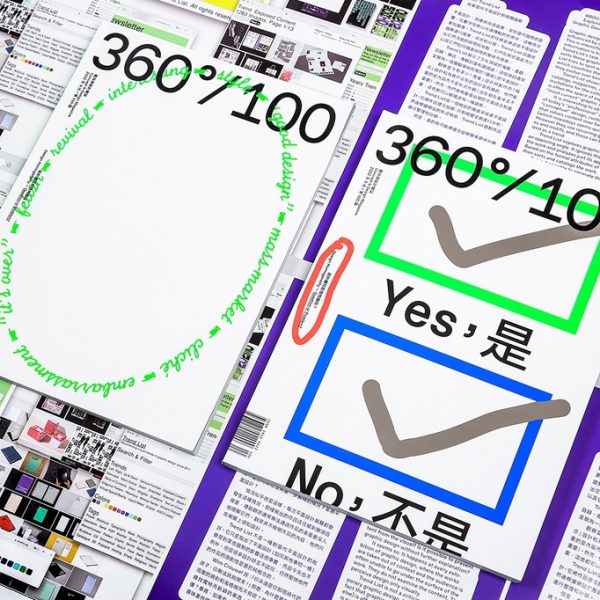

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩

64

64小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

/樋口歩/永原康史/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳 63

63表現の民主化と流動性/庄野祐輔

62

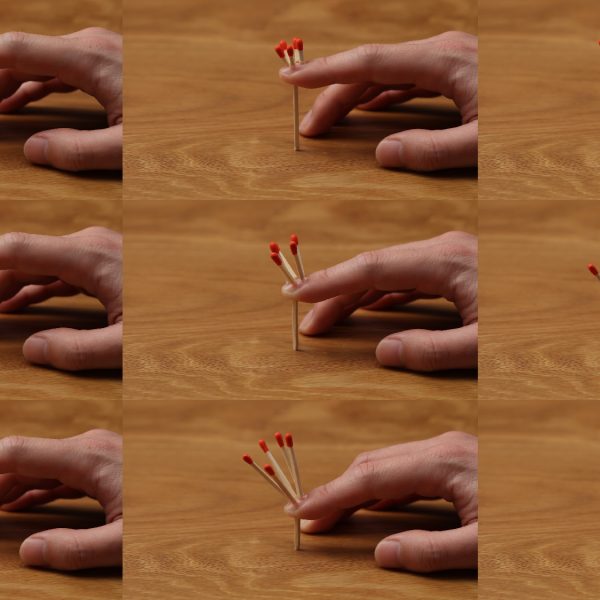

62コマ撮り/グラフィックデザイン/時間についての私的考察/岡崎智弘

61

61画像生成AIはデザイン、イラストレーションになにをもたらすのか?/塚田優

60

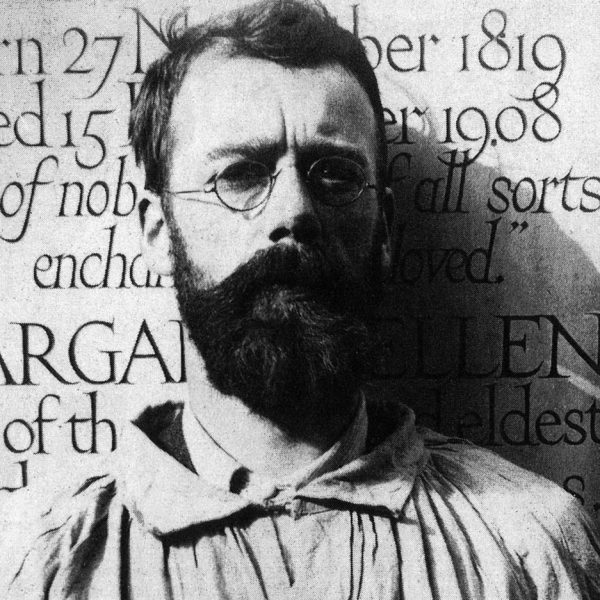

60書体は作者の罪を背負うか/大曲都市

59

59図地反転的映像体験/松田行正

58

58私の仕事道具/石川将也/小玉千陽/柿本萌/東泉一郎/三澤遥/加瀬透/脇田あすか/佐々木俊/正田冴佳/菊竹雪/田中良治/増永明子/味岡伸太郎

57

57出来事としての「詩」と「デザイン」

/間奈美子 56

56「問い」を抱えながらデザインを“使う”/阿部航太

55

55イラストレーションと写実性(後編)/塚田優