カレル・マルテンス展をめぐって

今年の7月11日から10月26日まで、オランダを代表するグラフィックデザイナー、カレル・マルテンス(1939−)初の大規模回顧展『UNBOUND』がアムステルダム市立美術館で開催された。同時期にはアムステルダムのギャラリースペースENTER ENTERでも『Karel Martens / Wallpapers』(会期:8月31日〜9月20日)が開催され、これらの展示を見逃すまいとする世界中のデザイナーがアムステルダムに集まることとなった。グラフィックデザインと写真を軸に活動する有本怜生もこの機会をとらえた一人である。同氏の言葉と写真によるレポートをお届けする。

大学生の頃、一番憧れていた国のひとつがオランダだった。タイポグラフィやグリッド構造をベースにしつつも軽やかなグラフィックや造本とコンセプトが一体となった挑戦的な出版物は、自分にとって新しく先進的なものに見えていた。現代のオランダを代表するグラフィックデザイナーであるカレル・マルテンス(*1)との出会いも学生の頃だった。

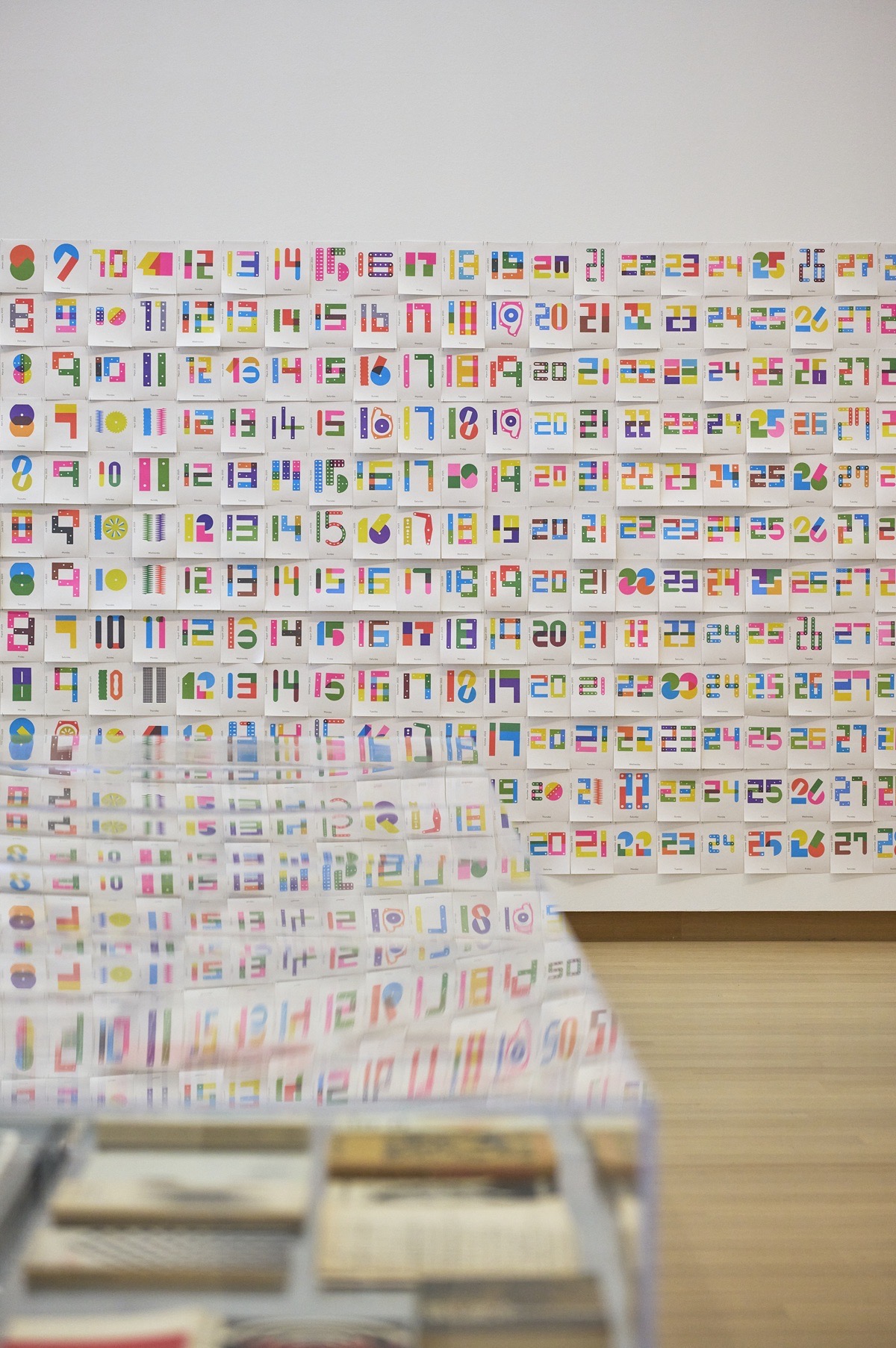

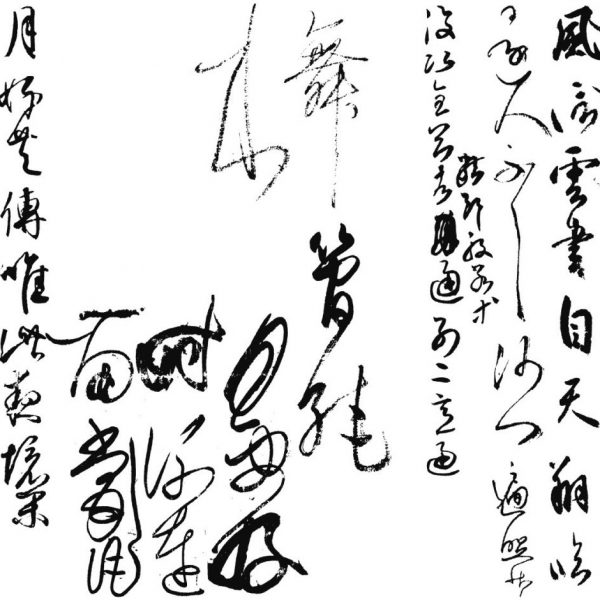

はじめは彼の作品の鮮やかな色彩や印象的な平面造形をときどき参考にする程度だった。だが、真に目を開かされたのは「Tokyo Papers」に出会ったときだった。本作は日本の古いタバコ買受伝票にマルテンスのグラフィックを印刷したもので、本来の意味を剥奪された伝票のイメージと色鮮やかな幾何学的造形の組み合わせが、印刷物ならではの魅力を生み出している。

平面的とされがちなグラフィックが実は奥行きのある領域であり、さらにデザインにおいてはすべてをゼロから作り出す必要はない(そもそもゼロから生まれる表現など厳密には存在しないのだが)。本作が提示するこれらの事実は、絵やイラストが苦手な私にとっては希望のように見えた。

大学を卒業し、ぬるっと社会人の世界に足を踏み入れてしばらく経った今年の夏、アムステルダム市立美術館でカレル・マルテンスの大規模回顧展『UNBOUND』が開催されることを知った。アイントホーフェンのデザイン・アカデミー・アイントホーフェン(DAE)に留学中の友人を頼りに、仕事の休みが取れることを確認してすぐに航空券を予約した。

幸いなことに本サイト運営委員でもあるオランダ在住のデザイナー、樋口歩さんとも現地でお目にかかれることになった。以下はそんな個人的な旅で目にしたこと、考えたことのメモだ。

* * *

2020年の東京アートブックフェアで収録されたマルテンスのインタビューで予習をしつつ、滞在先のアイントホーフェンからアムステルダムへ向かった。市立美術館へ行く前、樋口さんがシェアしているオフィス兼ギャラリースペースENTER ENTERへ立ち寄った。ここでは市立美術館のサテライト的な展示『Karel Martens / Wallpapers』が開催されていた。

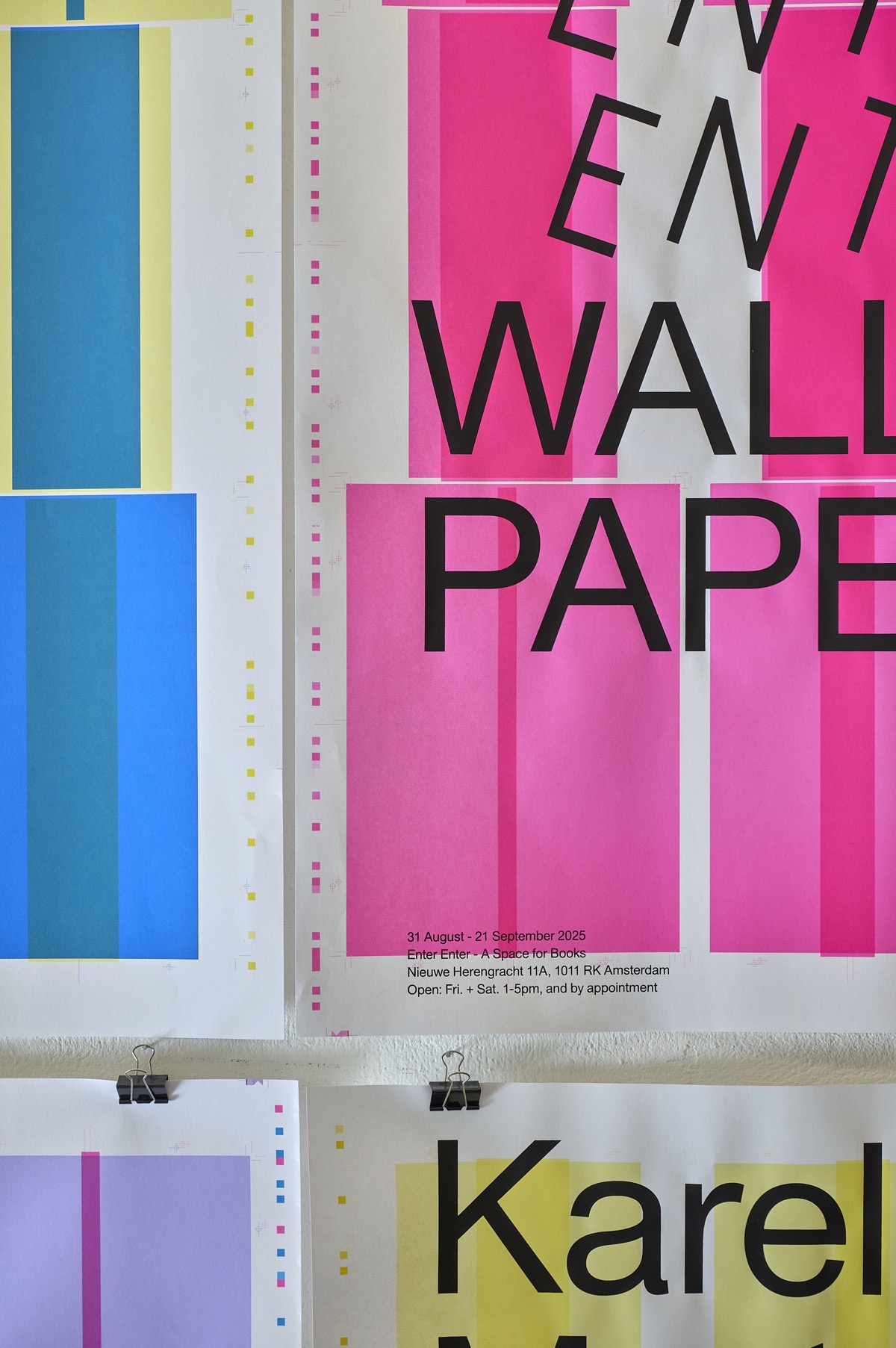

会場に入るとマルテンスらしい鮮やかな色彩の空間に包まれる。展示は壁に掲示された大判のポスター群と、テーブルに陳列されたマルテンスの取材記事が掲載された雑誌・書籍で構成されている。

画像左側のテーブルにある色紙は、右の壁の大判ポスターをガイドに沿ってA4サイズに切り出したもの。これらを組み合わせて貼ることで新しい色面構成が生まれる。自ら設定したルールの中で魅力的な画面を作り上げる、非常にシステマチックなグラフィックだ。アクリル天板を蛍光テープで支えるアイデアはDIY的に即興で思いついたアイデアとのこと。

会場奥に設置されたiMacは、内蔵カメラでリアルタイムに読み取った映像をマルテンスがデザインした網点パターンに変換して表示している。Macにはプリンタも接続されていて、この画像をA4の紙にプリントアウトすることもできる。写真のモニタ部分を目を細めて見れば、カメラを構えている私の姿が分かる……かもしれない。

続いてENTER ENTERの奥にあるオフィススペースを見せてもらった。ここではデザイン、アート系の出版で知られるRoma Publications を運営するデザイナーのロジャー・ウィレムス、ブックデザインを中心に活動するハンス・グレメン(*2)、そして樋口さんの3人が机を並べている。天窓からは柔らかい光が差し込み、Roma Publications の出版物を中心に大量の本が並ぶ。事務所にいたハンスと挨拶を交わす。ハンスは所用があって長い時間は話せなかったが、異国のデザイナーの突然の訪問にもかかわらずとても気さくに接してくれた。

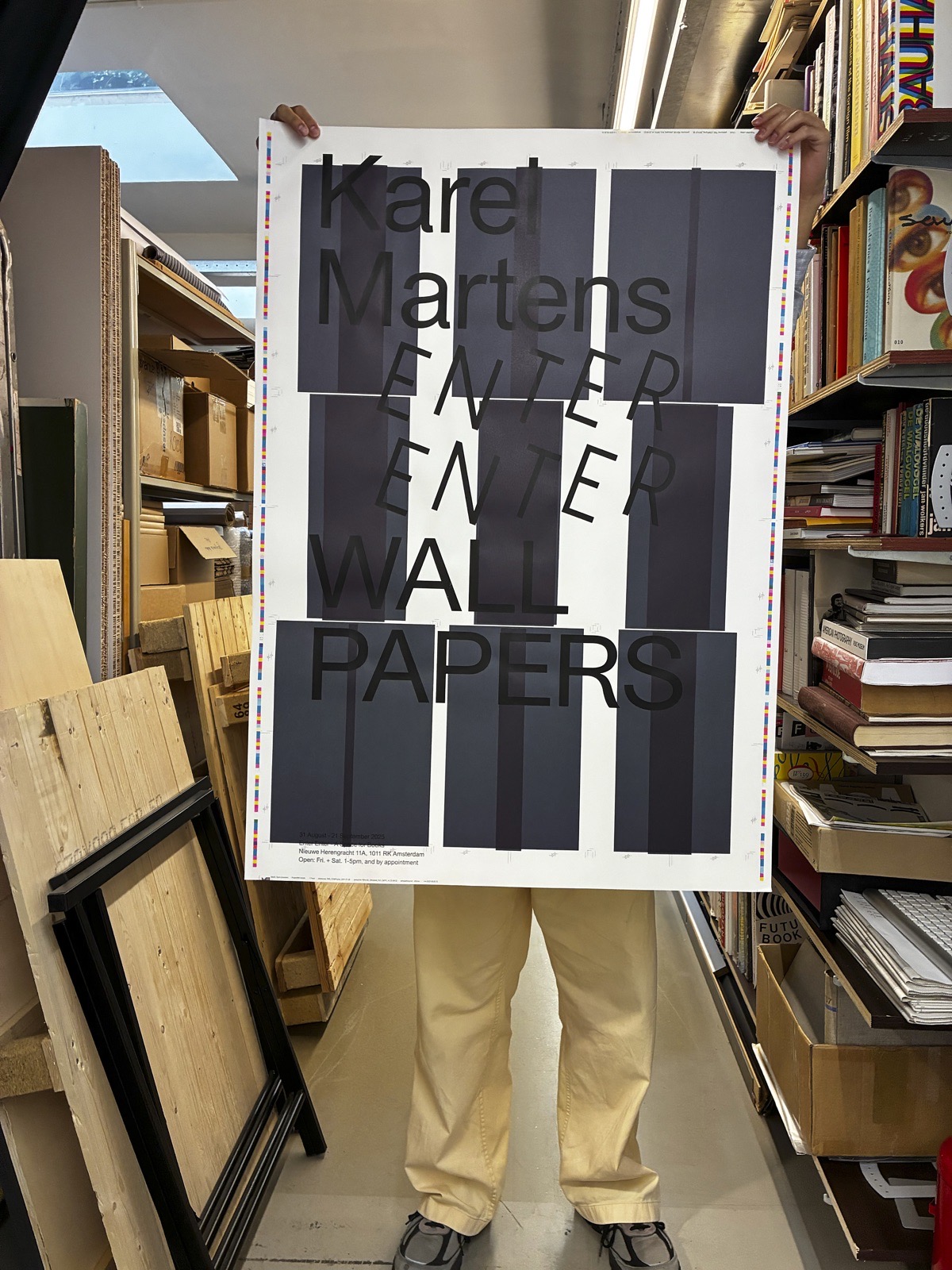

『Karel Martens / Wallpapers』に展示されたポスターは来場者も購入することができる。同行してくれたアイントホーフェン留学中の友人と迷いながら黒のポスターを購入した。一見、ただの黒のように見えるが、実際は複数のインキを重ね刷りしたリッチブラックだ。(オレンジと黄色の組み合わせのポスターが欲しかったが、これはハンスが取り置いているものだった)。

なお、展示に合わせてマルテンスがこれまで登場した雑誌記事をまとめた出版物『Interview Archive 1987-2025 / Karel Martens 』が制作されており、オンライン限定で閲覧できる。

* * *

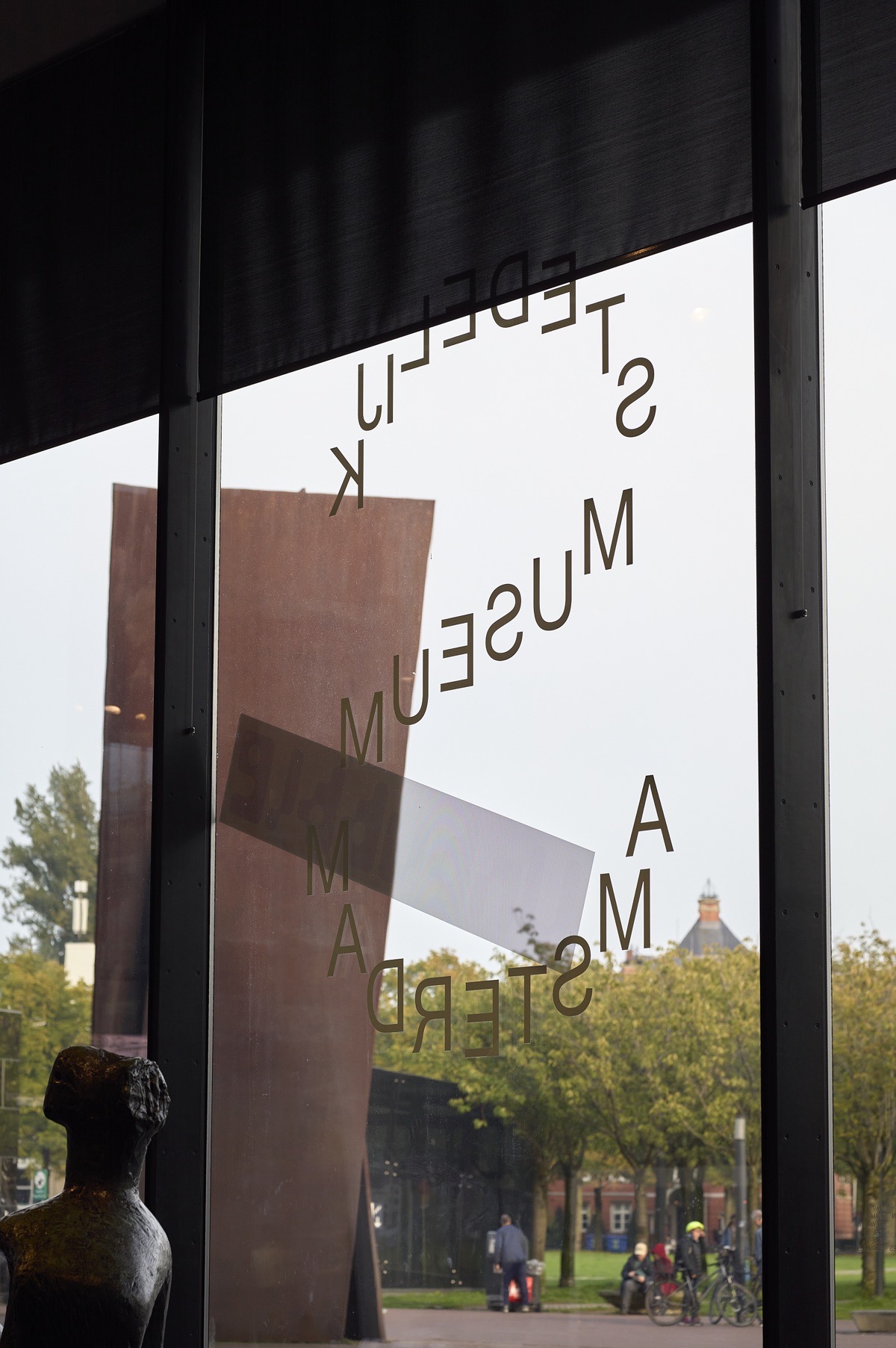

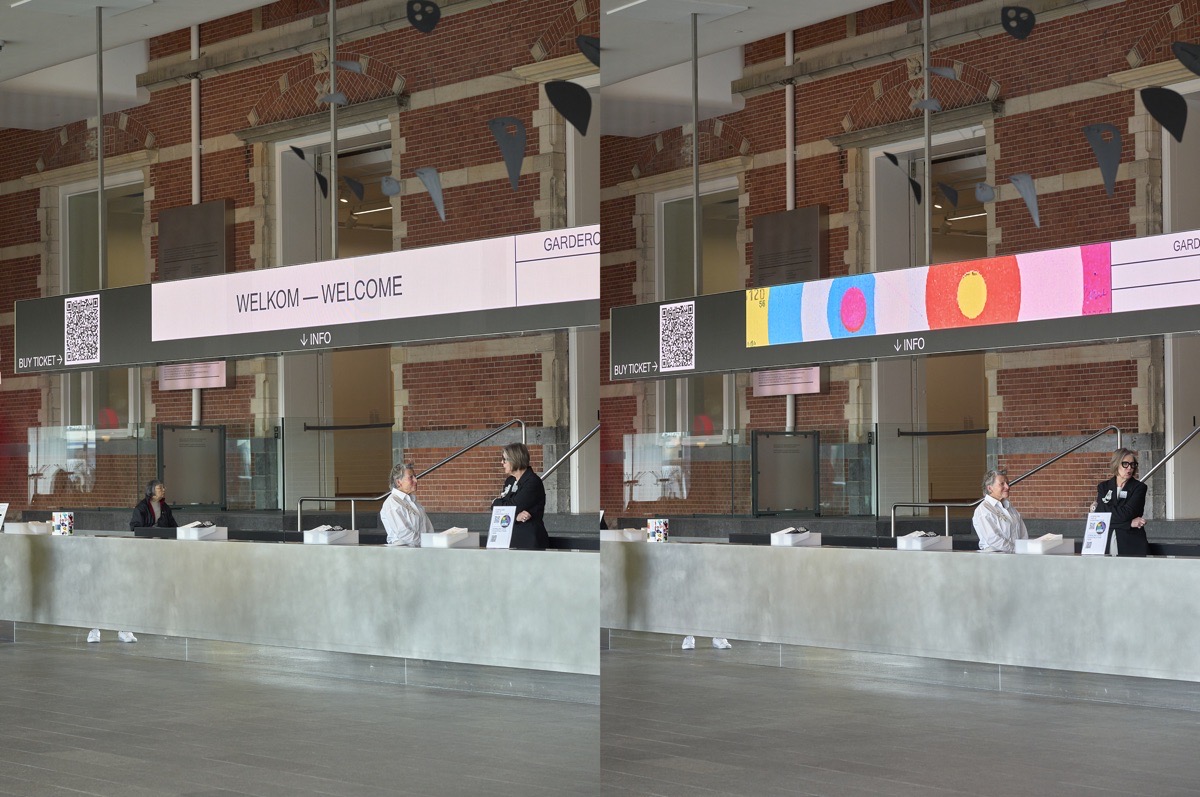

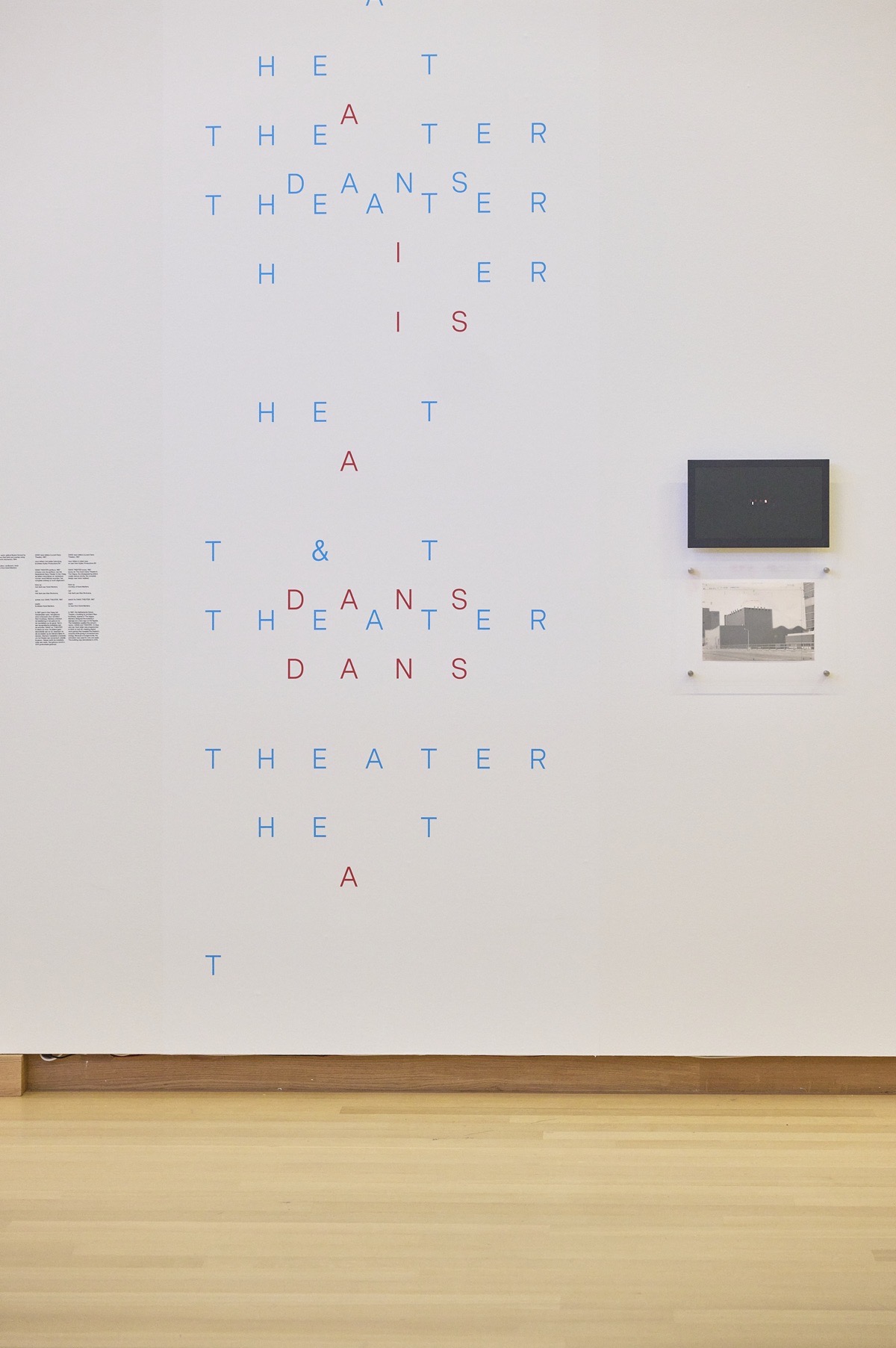

昼食後、トラムでアムステルダム市民美術館へ向かう。書体Union(D:ラディム・ペスコ)と罫線をベースとしたメーフィス&ファン・ドゥールセンによるヴィジュアル・アイデンティティが、館内サインからデジタルチケット、クロークの札まで徹底して展開されている。これを実際に見ることができただけでも、今回の旅の目的は達成されたように感じた。美術館に併設されているレストランにも展覧会のポスターが貼られている。先ほどENTER ENTERでポスターを買ったばかりだが、これはこれで欲しくなってしまう。

チケット売り場のデジタルサイネージもマルテンス仕様だ。

階段を上ってマルテンスの展示へと向かう。メインの会場にはマルテンスが事務所でも使っているスチールラックがズラッと設置され、初期のクライアントワークから自主プロジェクト、学生とのコラボレーションまで、大小さまざまな作品が所狭しと並ぶ。

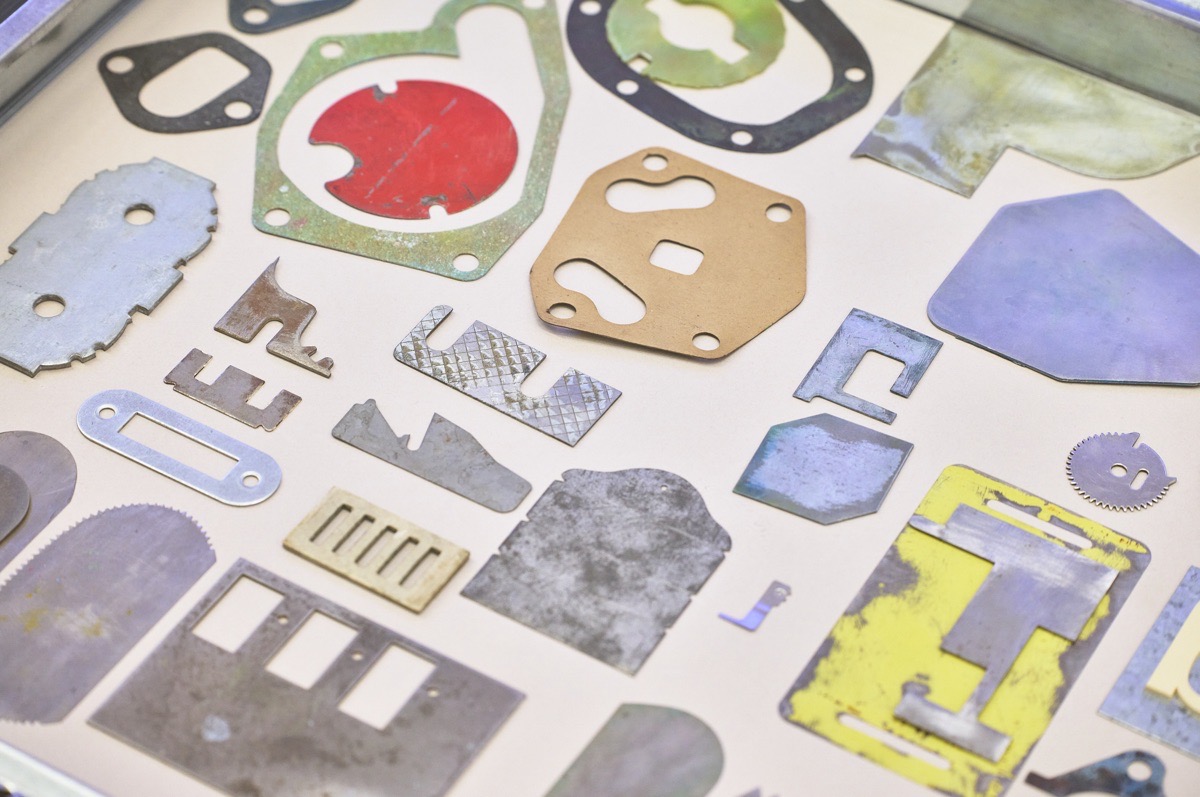

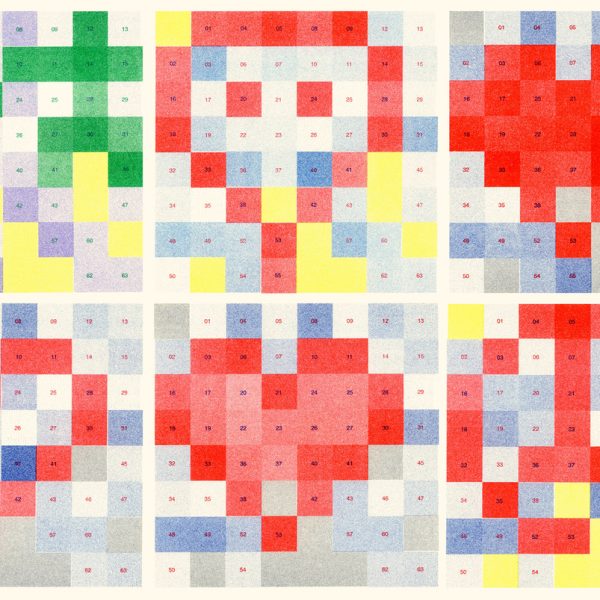

マルテンスの代名詞ともいえる、ポストカードやカレンダーなどにみられるグラフィックの原版。これらの素材を版としてプレスすることで独自の造形が生まれる。DTP技術が存在しない時代から印刷の原理を使ったグラフィックを追究してきたマルテンスだからこそ生まれた発想だと気づかされる。

初期のブックデザイン。哲学書や思想書、建築関連書籍が多い。ジオメトリックかつ鮮やかな色彩の図形にすでにマルテンスらしさが滲み出ている。

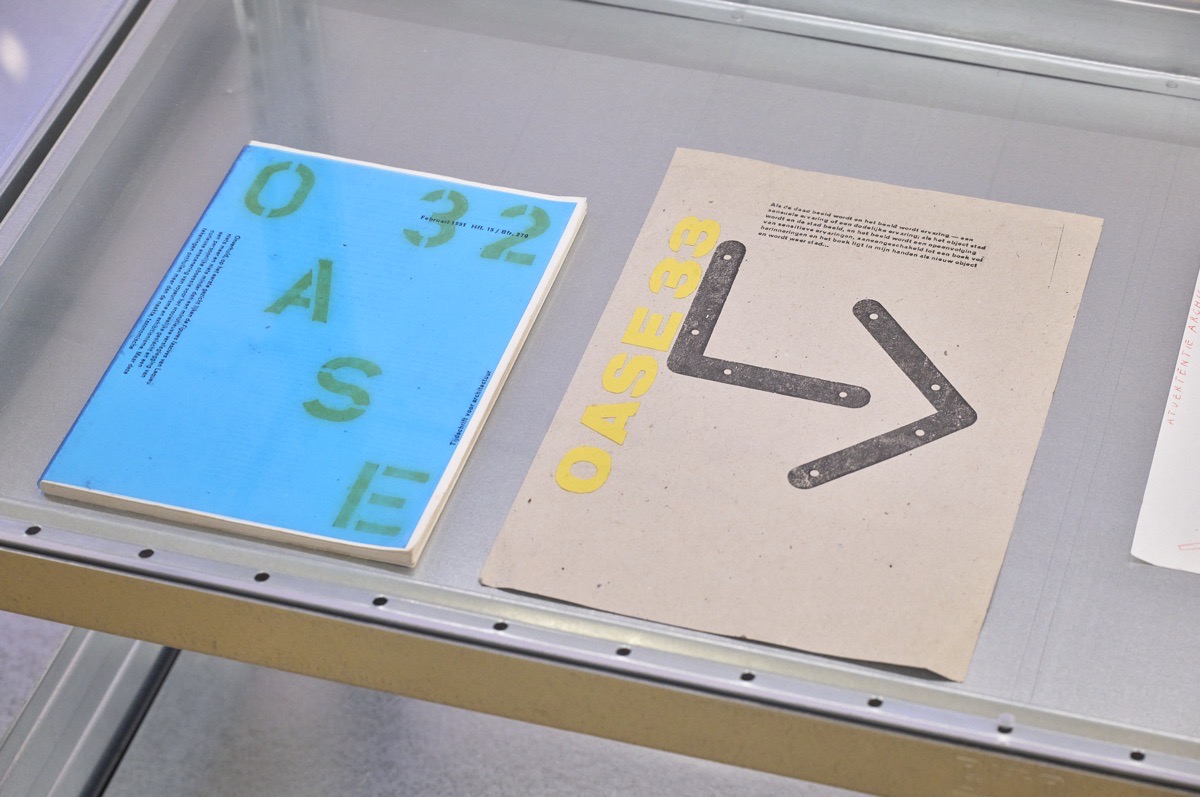

彼の教育に対するアプローチもフォーカスされている。マルテンスが永年アートディレクションを手掛けている建築専門誌『OASE』は、学生とのコラボレーションの場でもある。

先述したハンス・グレメンもマルテンスの生徒の一人だ。彼がデザインした号はテーブルクロスの柄のような表紙になっている。今の彼の作風を考えると、少々意外だ!

カレル・マルテンスが収集したものたち。一見ガラクタにも見えるが、こうして並べるとマルテンスの作品に見えるから不思議だ。まるでマルテンスが作り上げた小さな都市のようだ。

マルテンスがその子どもたちと運営するスタジオ「Martens & Martens」によるアムステルダム市内の道路速度制限サインが床にプリントされている。5cm幅の線を10本同時に印字するという道路塗装用機械の仕様に沿って抽象化された「30」という数字をモチーフとしたパターンだ(参考)。

フランス北部の港町ル・アーブルで行ったプロジェクトでデザインしたというビーチキャビンのレプリカも会場に置いてあった。ENTER ENTERのポスターと同じように、それぞれ異なる色面のキャビンが集まることで海岸に新しい風景を立ち上げた。

これらの作品から、マルテンスがグラフィックデザイナーでありながらプロダクトデザイナー的な視点を兼ね備えていることに気づく。私もプロダクトデザイナーのプロジェクトを大学で専攻し、今も文房具や家具を作る会社でグラフィックデザイナーとして所属していることから、マルテンスのアプローチは示唆的に感じた。

奥の部屋ではカレル・マルテンスと彼の教え子たちのインタビューが映像で紹介されている。動画ではヨップ・ファン・ベネコム、ナ・キム、バルディ・ハリティをはじめとするそうそうたるデザイナーがマルテンスとの体験について語っている。

* * *

展覧会を後にした後、樋口さんとデザイン系の書店、San Serriffe(*3)へ向かう。ここではコンパクトなスペースで写真家のレセプションが行われていた。そこで出会った学生もマルテンスが発起人の一人であるデザイン学校Werkplaats Typografieに通っているということだった。マルテンス自身はすでに同校から離れているが、その精神性は若い世代に連綿と継承されているようである。

デザインの世界に足を踏み入れて以来、私はデザインに課題解決やビジネスの視点から過度に意味を持たせる傾向に心理的な距離を感じていた。それは日本社会におけるデザインがいまだにトレンドとして消費されるだけの存在であることの裏返しではないだろうか。

この旅で体験したマルテンスをめぐる出来事は、個人的なデザインの探求と社会的な実践が深く結び付いていることを実感させた。オランダはデザインにおいて「先進的」な国であるとしばしばいわれる。それはトレンドの最先端にあるということではなく、デザインという行為がトレンドや消費と離れて社会の成立そのものに深く関わっているという意味であることを再認識させられた。

有本怜生(ありもと・れお)

グラフィックデザイナー、フォトグラファー。2001年大阪生まれ。多摩美術大学統合デザイン学科卒業。個人の活動と並行しながら、2023年よりコクヨ クリエイティブ室 YOHAK DESIGN STUDIOに所属している。

https://leoarimoto.com/

公開:2025/11/26

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

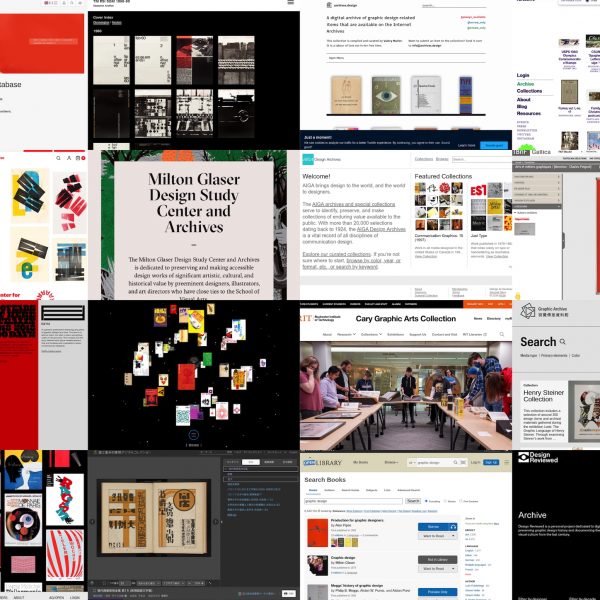

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也