サンセリフ

San Serriffe(サンセリフ)はアムステルダムの飾り窓地区にある小さなアート・デザイン系書店だ。ちょっと店の横に自転車を止めようとするものなら「そこは駐車禁止!」と斜め向かいに部屋を構えるセックスワーカーのお姉さんに怒られることになる。ここがアムステルダムのアートシーンを牽引している本屋だとは、にわかには信じがたいかもしれない。しかし、その堅実でエッジのきいた品揃えを一見すれば、誰もが納得するはずだ。

黄色い床が目を惹く店内には、移動式の低い書棚が所狭しと並び、話題の新刊がこれでもかと平積みになっている。アート系本屋ながら、「コーヒーテーブル・ブック」といわれるような分厚いヴィジュアル本はほとんど置いていない。メインとなるのは主にテキスト中心の思想書、読み物だ。

入口向かって左側には面出しで陳列できるグレーの棚を昨年末に新設。雑誌はもちろん、哲学本、ここでしか買えない個人出版のZINE……雑多でありながら、単にトレンドを追うのではなく、批評性のあるものを積極的に取り入れたSan Serriffeらしい選書が一望できる。右側の壁が大きく空いているのは、イベント時にちょっとした展示やプロジェクションをできるようにしておくためだ。

San Serriffeの棚作りには、オーナーの2人であるピーター・フェルベーケ(ベルギー出身)とエリザベス・クレメント(エストニア出身)の経歴が色濃く反映されている。2012年にSan Serriffeがこの地に店を構える前から現在に至るまで、ピーターはアムステルダムの美術学校リートフェルト・アカデミーの図書館司書として、エリザベスはグラフィックデザイン科の教師として働いている。教育に携わり若いデザイナーと触れ合う機会が多い二人だからこそ、他の書店では手に入りにくい本を揃えるのはもちろん、あえて少し背伸びしないと読みこなせない難解な本を置いているのだ。

サンセリフのもう一つの特徴は個人出版本に強いことだ。店がオープンした2010年代前半は、ちょうどオランダの文化予算が大幅にカットされた影響で、小規模なアート関連施設が次々に閉鎖に追いこまれた時期だった。発表の場を失った若手のアーティストがかろうじて希望を見出せたのが、自主制作した出版物を販売することだった。店主の2人は少部数からの持ち込みも快く受け入れたので「本を作ったら、とりあえずSan Serriffeに持っていくと置いてくれる」という情報が瞬く間に広まった。その習慣は今も続いており、そんなレアな本を目当てに来る顧客も少なくない。

そもそも、90〜00年代のアムステルダムには個性的なアート系個人書店が数多く存在していた。タイポグラフィとブックデザインに関してはヨーロッパでも随一といわれる品揃えだったNijhof & Lee(ナイホフ・エン・リー)、出版社としてもたくさんの素晴らしいアートブックを生み出したArtimo(アルティモ)……その多くが10年代を待たずして倒産してしまった。

時を同じくして、図書館司書とグラフィックデザイナーとしてのキャリアを歩み始めたピーターとエリザベスは、デザイナーの講演会を企画して関連書籍をその場で販売したり、友人の自宅で1日限定の本のポップアップショップを立ち上げたりと、少しずつ活動の幅を広げていった。次のステップとして2人が「自分たちの本屋をつくる」という考えに至ったのは自然な流れだった。この時期は大型書店では満足できないアムステルダムの愛書家たちが次世代の個人書店の誕生を待ち望んでいたタイミングでもあった。

ひさびさに営業再開した店を訪ね、店主のピーターにコロナ禍の影響について聞いた。

「国外からわざわざ足を運んでくれて、記念にカレル・マルテンスやエクスペリメンタル・ジェットセットの本を買っていくような“デザイン・ツーリスト”はいなくなってしまったけど、その分地元のお客さんからの注文が増えたんだ。とくにロックダウン中は、せっかく時間ができたから本を読もうと思った人が多かったみたいで、今までにないくらいメールでの注文が来て驚いたよ」

もともと読み物が多い品揃えと、店主の知識に信頼をおく顧客が多かったことが功を奏したようだ。しかし残念なのは、出版記念イベントやリーディングが開催できなくなってしまったことだ。San Serriffeでは毎週木曜日の夜にイベントがあるのが恒例になっており、しばしば狭い店内から通りに人が溢れ出すほどの盛況をみせる。

「読書は本来個人的な消費行為だけど、San Serriffeではそれをパブリックにしたいと思ってやっている。本について語れる場を作りたいと思っているんだ」、とピーターは言う。

実際地元民にとって、サンセリフはただ本を買いに行く場所ではなく、本を介して友人や同僚と集まれる場所になっている。

ちなみに、店名のSan Serriffeとは、イギリスのガーディアン紙が1977年にエイプリルフールのジョークとして発表した記事に由来する架空の島国の名前で、タイポグラフィ用語の「Sans-serif」のもじりでもある。このインド洋に浮かぶセミコロン型の国は首都がボドニで、ギャラモンドという名の街やクラレンドン港、ギル海岸(Gill Sands)といった地名を持つ。興味が湧いた方にはウィキペディアの項目を一読することをおすすめする。

「タイポグラフィにちなんだ言葉遊びはもちろん、サンセリフが“島”だっていうのが気に入っているんだ。夏休みに南の島に行くみたいな気持ちで、みんながこの本屋に来てくれたらいいなと思って」、とピーターは笑う。

2人がアムステルダムの片隅に築き上げた本の独立国家は、この町の本を愛するアーティスト・デザイナーたちにとって、今や無くてはならないオアシスになっている。

樋口歩(ひぐち・あゆみ)

グラフィックデザイナー。オランダ・アムステルダム在住。ヘリット・リートフェルト・アカデミー卒業。2013年からロジャー・ウィレムス(Roma Publications)とハンス・グレメン(Fw:Books)と仕事場をシェアしている。

公開:2020/08/13

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

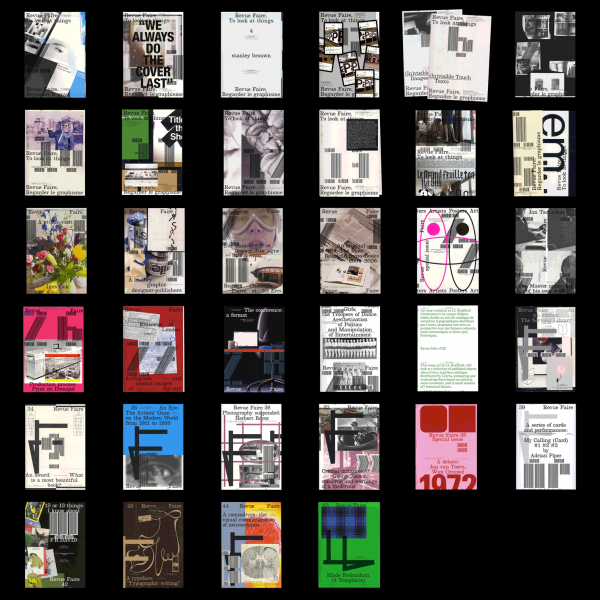

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩