グラフィックデザインとジェンダー

『グラフィックデザイン・レヴュー』のボードメンバーが、今どんな関心や問題意識をもっているかを肩肘張らず語り合う編集会議的座談会。第2回はゲストにデザイナー、イラストレーターとして活躍し、社会問題にも関心が高い惣田紗希さんをお迎えし、「グラフィックデザインとジェンダー」について話し合います。日本のデザイン教育の現場では近年、学生全体の約8割を女性が占める状況が長く続いてきました。このジェンダーバランスの背景にあるものは何か、それに対する産業や社会の潮流はどうなっているのか? 活動拠点の異なるメンバーそれぞれの視点をもとに行われた座談会の模様をお届けします。

(協力:西山萌)

室賀:今回のテーマは「グラフィックデザインとジェンダー」です。近年、ジェンダーに対する社会的な取り組みが世界各地で大きな潮流となっています。Yulia Popova『How many female type designers do you know?』(Onomatopee、2021)やBriar Levit『Baseline Shift:』(Princeton Architectural Press、2021)ほか、これまでスポットが当たらなかった女性のデザイナーの歴史に着目した研究書物も最近欧米でよく話題に上がりますが、今まであまり言語化できていなかった「グラフィックデザインとジェンダー」について考える手がかりを見つけていけたらと思います。

高木:ちょうどドイツのヴィトラデザインミュージアムの「Here We Are! Women in Design 1900 – Today」でも1900年から今日まで、男性の名の下に日の目を浴びることのなかった女性デザイナーを明らかにしていく展示が行われていますよね。瀬地山角『炎上CMでよみとくジェンダー論』(光文社新書、2020年)でも言及されているのですが、CMによって作り出されてきた女性像の歴史を辿ると、同時に描かれてきた家族や社会の形も見えてきます。

たとえば「専業主婦」という概念も、ある程度社会が裕福になった大正時代以降始まった役割分担。先日、石川九楊さんの書の授業で「女」という漢字の原点がひざまずく姿にあると知って驚きましたが、そこからすでに(ジェンダー的偏見が)始まっていたのだとしたら、なかなか変えていくのも難しいという印象を受けました。一方で象形文字の成り立ちに目を向けてみると、色々なところに考えるべきヒントがあるのではないかと思います。

室賀:日本語の書字システムも政治、学問の言葉としての漢字に対して、詩・文芸の言葉としての仮名が生まれ、後者は「女手」とされてきたという構図が内包されて発展してきました。そういう歴史的経緯をいまの表現のなかでどう捉えたらいいのか、私を含めた多くの人びとが悩むところだと思います。

後藤:欧米では単語から見直されていますよね。たとえば「chairman」を「chairperson」と言い換えたり。ある職業や職位を表す言葉の語尾が「~man」だと、基本的にそれは男性のものだという印象を与えてしまうので、言葉の使い方から変えていくことで人びとの認識を変えていこうという。日本のデザイン業界でも「カメラマン」のような言葉の見直しに意識的になったほうが良いですよね。

樋口:先ほどの高木さんの話に絡めていうと、オランダではかなり男女フラットに家事や子育てに参加していると思います。一方で、フリーランスの友人が育休産休を取ることになったとき、夫婦間でクライアントからの対応に違いがあったという話を聞きました。グラフィックデザイナーの女性とライターの男性のカップルなのですが、女性には「これから大変になると思うから仕事の発注は控えますね」、男性には「より稼がなくてはいけないと思うのでなるべく仕事をあげますね」と対応が分かれたのだそうです。

「私にも仕事があればパートナーも家事や育児をしてくれるのに、相手の方が忙しいから私が育児をするしかない。必然的にそうした役割分担が生まれてしまうことが悔しい」と話していて。本当はお父さんの方も育児を手伝いたくても手伝えない。皆さん良かれと思って仕事の発注を減らすなどしていると思うのですが、その弊害として格差が生まれてしまうこともあるのかもしれません。

室賀:そういった既成事実が積み重なって、今のジェンダーにおける格差の構造が強化されてしまっている、もしくは変わらないということもあるのかもしれないですね。日本の教育現場では10年ほど前から美術大学の学生の8割くらいが女性といわれていますが、少なくとも私の周りでは、「デザイナーという職業が不安定であるため男性が美大を選択しなくなってきた」という説明がよく聞かれました。仮にそれが事実だとすると、日本社会の労働現場が男性中心的であることの反映として、デザインを学ぶ学生の女性比率が増えている。そして女性が増えているにもかかわらずデザイン産業はまだ男性主導的である、という二重の問題がみえます。これについて皆さんどんなことを考えますか?

後藤:デザインを学ぶ学生に女性が多いのはおそらく世界的潮流ですよね。2018年にチェコで開催されたブルノ・ビエンナーレについて、ドイツの友人がイベント登壇者や審査員のほとんどが男性だったことに対してFacebookで言及していました。それを見たとき、自分自身に差別意識があるとは思っていませんでしたが、正直ジェンダーバランスには着目できていなかった。それに気づけていなかったということを反省しました。逆に女性の立場でデザイン業界にいる皆さんに、そのような状況はこれまでどのように見えていたのかをまず聞かせてもらえたらと思います。

惣田:日本の美大では生徒と教授でジェンダーバランスが逆転していて、教授陣は明らかに男性が多いですよね。以前『アイデア No.377:グラフィックデザインの〈め〉新世代デザイナー21人の姿勢』(誠文堂新光社、2017年)で紹介いただいた際、掲載された女性が私だけだったことが印象に残っています。編集部に理由を尋ねたら、気をつけたけれど該当する女性がいなかったとうかがって。そのときは飲み込んでしまいましたが。他に政党や選挙のグラフィックやホームページ制作を請け負うインディペンデントな集まりにも所属しているのですが、そこでも顔を合わせて集ったときに女性が私だけだった時期があり、なぜだろうと。

室賀:『アイデア』の当該特集だけでなく複数のデザイナーを取り上げた企画は多数行ってきましたが、正直なところ、デザインの部分だけしか見ていないというつもりで、男女比率の問題についてはほとんど意識してきませんでした。しかし、最近、イブラム・X・ケンディ『アンチレイシストであるためには』(辰巳出版、2021年)という本を読んだのですが、著者は自身の過去を振り返って黒人である自分が黒人に向けた言動そのものがレイシズム的な構造を強化するものだったと自己批判し、社会におけるレイシズムの構造について論じています。そこで、既存の社会制度を変えようしているかどうかが、レイシストかどうかの分かれ目であるという厳しい選択を読者に迫ります。人種差別とジェンダーの議論はもちろん別件なんですが、ケンディ的な態度によれば「自分なりの客観的基準で検討していって結果的にそうなった」という判断がすでにまずそうです。そこで「行動」が迫られる。男女の区別を選択の基準に入れてないにもかかわらず、結果男女比が半々にならないことが起きた場合、実際どう結果に介入すべきなのか。

樋口:私が学んだオランダの芸術学校では女性の教員が多かったです。出産を経た後も現役のデザイナーとして活躍しながら教鞭をとる女性がいることが当たり前の状況だと思って勉強していたので、やはりロールモデルの有無は重要だと思います。レイシズムも絡めて考えるのであれば、2020年の「Black Lives Matter」から後押しされた部分は大きいですよね。とくに近年デザイン・アート関係のアワードでも有色人種や女性、性的マイノリティとされる人たちが受賞しやすくなっているという傾向があります。私の友人で白人男性のクリエイターたちはこの傾向はいつまで続くんだ、もう僕たちの出番がないじゃないかということまで言い出していて、逆転現象が起きている。ただ、自分も有色人種の女性なので、今までスポットライトが当たってこなかった人たちがフィーチャーされることは良いことだと思いつつ、それが過剰になり、賞など評価する際のクライテリアになってしまうことも、それはそれでおかしいなと。

高木:香港の芸術大学で教鞭をとっていたときも女性の割合が多かったですが、ある男性の応募者が親に内緒で受験していたんです。美大に行きたいといっても、親が猛反対していると聞きました。なので場合によっては女性だけが不利なのではなく、デザインやアートを学びたい男性も不利な立場になる可能性も大いにあるのかもしれません。ただ日本における男女比について考えるのであれば、まずは入り口を揃えないといけないと思います。同じ仕事内容であっても女性の給与が男性に比べ70%ほどだったり、育休後に正社員に戻れないという女性の割合も多く、収入や労働環境の格差はいまだに解決されていません。私の友人でも、キャリアから離れていないのは子供のいない方か未婚の方が大半です。

以前、ドイツで毎年行われていたデザイン会議に視聴者として参加したときも、実際に聞きに行っている方は半分以上が女性だったのに対して話をするのは男性のみということがありました。カンファレンスを運営している方が知り合いだったので、声をかけて次の年は私も登壇させてもらいましたが、いまだに女性のロールモデルが少ない。やはりその原因を解決していかなければいけないと思いますし、元を辿れば教育現場で子供たちに与えられる本に出てくるロールモデルから変えていくべきだと感じます。

惣田:レベッカ・ソルニット『説教したがる男たち』(左右社、2018年)などでも触れられていますが、たとえば映画や小説で女性が殺される、それを機に男性ヒーローが輝いたり、「男らしさ」を誇示するというストーリーがデザインされていたりする。現実でもそういった事件がある。男女問わずそういったストーリーに囚われていることもあると思います。広告では、痩せていないといけない、脱毛していないと綺麗じゃないとか。電車に乗ると、そういった女性の身体へのルッキズムを助長する広告が並んでいる。『エトセトラ』Vol.3特集「私の 私による 私のための身体」(エトセトラブックス、2020年)は、そういったメディアによる身体性についての色々な刷り込みを解体していく内容になっています。ブックデザインの界隈では、フェミニズムやジェンダー、セクシャルマイノリティなどの声を届けるために動いて盛り上がっている空気も感じますが、一方で広告など日頃から目に見えるイメージの刷り込みを作っているのもデザイナーだと思うと、とてもおかしな構造ができてしまっているなと思いますね。

室賀:ここで、デザインやディレクションをする際の図像や色の選び方など、実践レベルでの課題や試みなどについて皆さんいかがでしょうか。

惣田:フェミニズム関連の書籍は、デザインでピンクが使われていることが多い上、いわゆる大型書店では「女性」か「子育て、身体の悩み、健康、占い」というコーナーに陳列されているのをよく見かけます。そうしたデザインや環境から男性の目に入らない、手に取りづらい状況を生み出してしまっているのではないかと思うことがあります。最近は男性目線のフェミニズム本も増えましたが。堀越英美『女の子は本当にピンクが好きなのか』(河出書房新社、2019年)でも書かれていますが、すでに学校の教育の段階から、女の子は料理を習うけど、男の子はスポーツなど履修科目の時点で男女に分けられていたり、性教育も男女分けられて秘密めいたことにされてしまうせいで、お互いの身体にどういうことが起きているのかわからないままになってしまう。

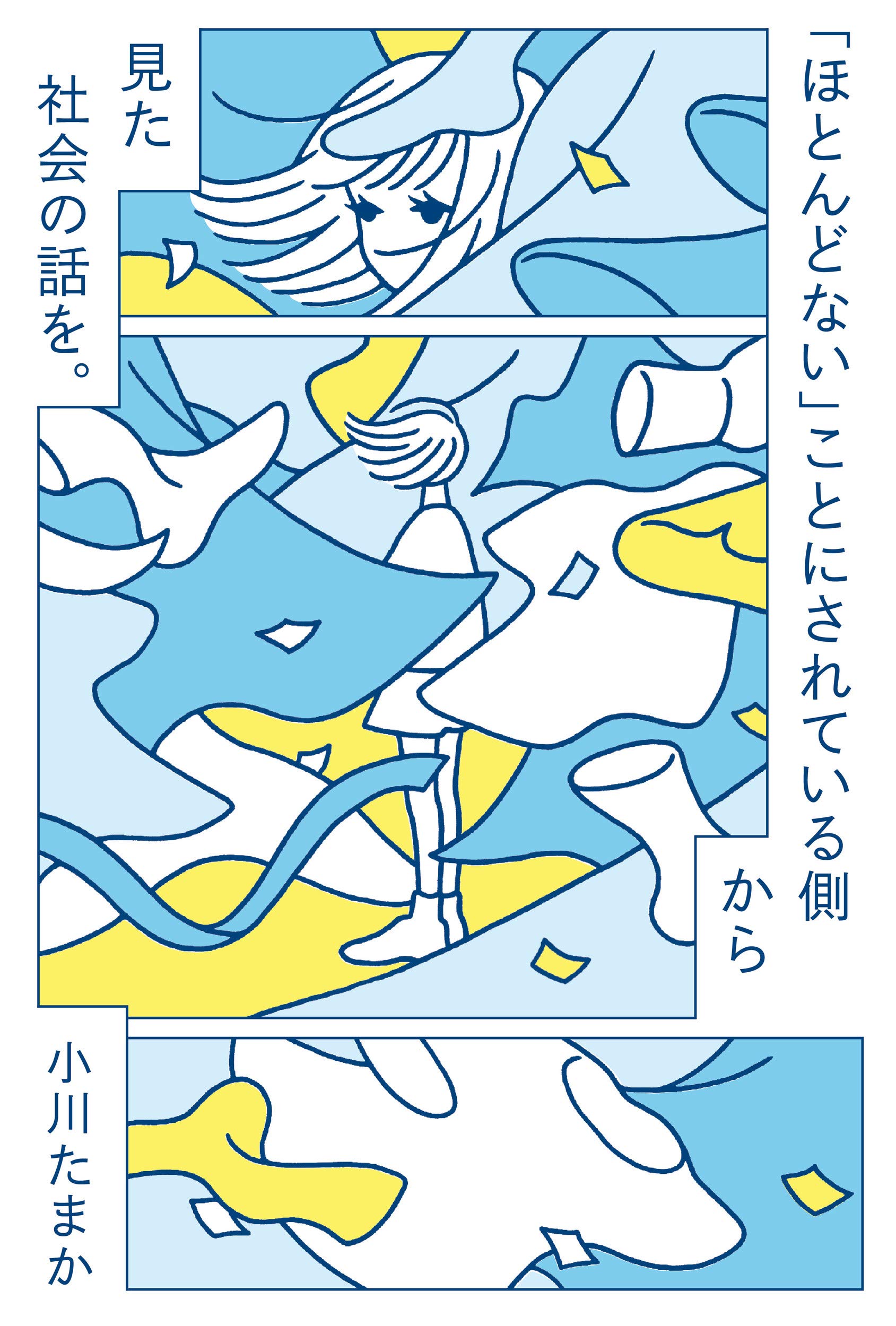

自分が装画を手がけた、小川たまか『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』(タバブックス、2018年)は、ジェンダーやフェミニズムが自分ごととなったきっかけでもあるのですが、社会で起きていることの現状認識として男女問わず届いたら良いなと思う内容でした。これはデザイナーの沼本明希子さん(direction Q)の装丁で、性別を限定しない爽やかな色味になってます。自分で装画から装丁まで手がけるときは、読み手が限定されないよう、植物を描いたり、グリーンやブルーなど寒色をメインに使うことが多いです。ただ、私自身「女の子」をモチーフとして描くことが多いので、その体つきが細身だと、女の子の体型としてこれが理想であるとルッキズムを加速させることに加担しているのではないかと悩むことがあります。自分が描くイラストやグラフィックはどこに寄っているのかなと。そういった視点で客観的に考えられるようにしなければと思いますね。

樋口:昨年ちょうどフェミニズムに関わる本でデザインしたのが『What They Saw: Historical Photobooks by Women, 1843–1999』(10×10 PHOTOBOOKS、2021年)。1843年から1999年にかけて、ポートフォリオ、個人アルバム、未出版書籍、ジン、スクラップブックも含め今まで公に知られてこなかった女性写真家の写真集だけを集めた本です。表紙も書籍のカバーを集めただけの装丁なので、とくに男性的、女性的ということもないのですが、唯一こだわったところが、書体選び。使用しているのは2種類の書体で、メインに使っているのが「Maria」、もう一つのセリフ書体が「Aldine」という名前。女性の名前をつけるということは、書体がデザインされた背景に1人の女性に関する物語、歴史があるということ。そういった性質がこの本のテーマにも合うかなと思い、選びました。もちろん女性のタイプデザイナーが作った書体もたくさんありますが、女性が作ったからといって女性的なのかというとそうではないですし、それを理由に書体を選ぶのは違うなと。ちなみに「Maria」をデザインしたのは友人のフィル・ベイバーで、偶然古書店で見つけた1940年代の児童書に使われていたタイプフェイスが気に入って、それをベースに復刻版を作ったそうなんですが、その本の著者がMariaという名前なんです。そんなふうに、どうしてこの名前がついたんだろうと考えながら、女性の名前で書体を探していくのって面白いんですよね。

室賀:政治的なポーズとして表面的に女性性を持ち込むのではなくて、デザインの意味のレベルから接続しているのがいいですね。

樋口:内容においても世界中の本を集めているので、それこそ古い本だと、夫の名前で出版されているけれど、本当は妻が制作していた本であったり、初期の写真集には未開の地に訪れて記録として撮影された写真集もあったりするんですが、実際に写真を撮影しているのは女性でも、探検隊のリーダーである男性の名前で出版されていたり。編集者はそういった歴史的事実を一つ一つ丁寧に検証したそうです。他にもアメリカの出版社なので、キャンセル・カルチャーが進んでいることもあり、歴史的に間違ったことはなかったことにしようという考え方の人もいて。たとえばナチスの記録映画『意志の勝利』(1935年)や『オリンピア』(1938年)を撮影した映画監督レニ・リーフェンシュタールを掲載すべきかについても、執筆をお願いした人から、歴史的に間違った本だから載せるべきではないという反論があったと聞きました。議論の末、それも歴史の一部だから掲載することで読者の方に問いましょうと最終的に掲載に踏み切ったそうです。

室賀:アートや芸術におけるジェンダーについての議論が欧米を中心に進展しつつあったのと並行して、国内では2000年代以降、アニメ、マンガ文化がコンテンツ産業として注目され、女性キャラ表象の性的搾取についての議論で衝突していった。SNS上では性的なイメージや表現の正しさを巡る炎上やバトルが日常風景にすらなっています。でも、それらが論破したしないみたいなところで硬直してしまって、どうも生産的な議論につながっていかない。勝ち負けではなく間違っていても次に進めるような、訂正可能性のある空間が必要なのかなと感じます。

惣田:そういった表現に関するモヤモヤを話すために、グラフィックデザイナーの平山みな美さん、編集者の岡あゆみさんと3人で「表現と政治」というクローズドのオンライントークを開催しています。無制限に一般公開していないのは、社会の中でこれはおかしいと感じた問題に対して、議論はもちろん、葛藤も含めて安心して話しあえる場が必要だと思っていたからです。気をつけているのは主催者は3人とも女性なので、ゲストのジェンダー比率を偏らないようにすること。それでもトピックスによっては男性しかいないということもあります。

学び直す場もほしいなと思いますね。そもそも美大や専門学校も学費が高く、家庭の経済状況によって学びの道に入れるか入れないかがまず振り分けられてしまう。そこから働く術があるかないかでまた振り分けられます。今はコロナで経済的に余裕がない家庭が増えて、子供を美大に入れさせられないということもあるだろうし、地方だと東京に送り出せないという状況も増えていると思います。こういった社会的な状況とデザインを学びたいという人のギャップをどこで埋められるのか。学んでいる人が学んできたことを分配する場所はあるのか。分配する場合は分配する余裕があるのか。自分はどういう特権をもっているのか。そこに注意を払うということもフェミニズムであると考えています。

後藤:率直な意見ですが、やはり男性として日本に生きるなかでは、まだまだ見えていないことが多いと感じています。単純にデザインの表現的な話だけではなく、産業構造や歴史的背景、社会構造や教育制度などすべてにつなげて考える必要があると痛感しています。今後も議論を広げていくことで、まずは考える機会を増やしていけたらと思います。本日は皆さんありがとうございました。

惣田紗希(そうだ さき)

グラフィックデザイナー / イラストレーター。1986年生まれ栃木県在住。桑沢デザイン研究所卒業。デザイン会社にて書籍デザインに従事したのち、2010年よりフリーランス。インディーズ音楽関連のデザインや書籍装丁を手掛けるほか、書籍やパッケージなどを中心にイラストレーターとして国内外で活動中。

公開:2022/04/06

修正:2022/04/08

修正:2022/04/10

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩

64

64小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー

/樋口歩/永原康史/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳 63

63表現の民主化と流動性/庄野祐輔

62

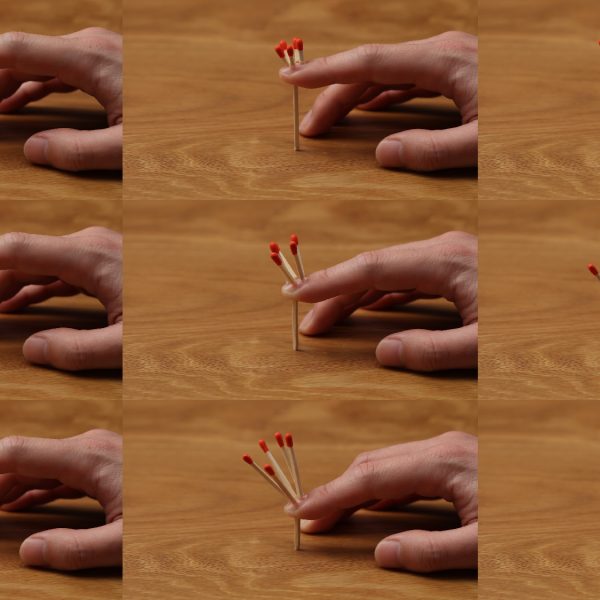

62コマ撮り/グラフィックデザイン/時間についての私的考察/岡崎智弘

61

61画像生成AIはデザイン、イラストレーションになにをもたらすのか?/塚田優

60

60書体は作者の罪を背負うか/大曲都市

59

59図地反転的映像体験/松田行正

58

58私の仕事道具/石川将也/小玉千陽/柿本萌/東泉一郎/三澤遥/加瀬透/脇田あすか/佐々木俊/正田冴佳/菊竹雪/田中良治/増永明子/味岡伸太郎