『CAPS LOCK』を読む

2021年初秋に、『CAPS LOCK: How capitalism took hold of graphic design, and how to escape from it』 が出版された。著者はオランダ人グラフィックデザイナーでデン・ハーグ王立芸術大学(KABK)のNon-linear Narrative 修士コース[*1]で教えているルーベン・ペーター(Ruben Pater)だ。彼が2016年に発表した『The Politics of Design』(BIS Publishers)において現代のデザインという領域に潜在する政治や権力の構造を明らかにし、世界中のデザイナーや学生に衝撃を与えた。私も同書によって目を開かれた読者の1人である。

続く『CAPS LOCK』が取り扱うのは、グラフィックデザイナーと資本主義の切っても切れない関係である。同書の発売前オンライントークイベントに参加したが、200人を超える若いデザイナーやデザイン学生が世界中から参加していた。約1時間半のトーク終了後、チャット欄への質問は後を絶たず、その熱気からこの本への期待と興味関心の高さが伝わってきた。同書を読んでみて自分なりに考えたことを書いてみたい。

資本主義のなかのグラフィックデザイナー

タイトルの「CAPS LOCK」とはコンピュータキーボードでアルファベットの大文字(キャピタルレター)を固定入力するためのキーのこと。サブタイトルの「資本主義はグラフィックデザインをどのように捕らえたか、そして(私たちは)どうやってそこから逃げだすか(意訳)」が解題するように、本書の題名は「資本主義(キャピタリズム)」に囚われている人間の状態の暗喩である。著者は資本主義とグラフィックデザインの歴史的な関わりとその相互作用をさまざまな視点から調査し、多くの事例と豊富なイメージを用いて解説する。552ページにわたるレンガのような分厚い本は3つのパートに別れ、それぞれが「○○としてのデザイナー」と題された4つの章で構成されている。

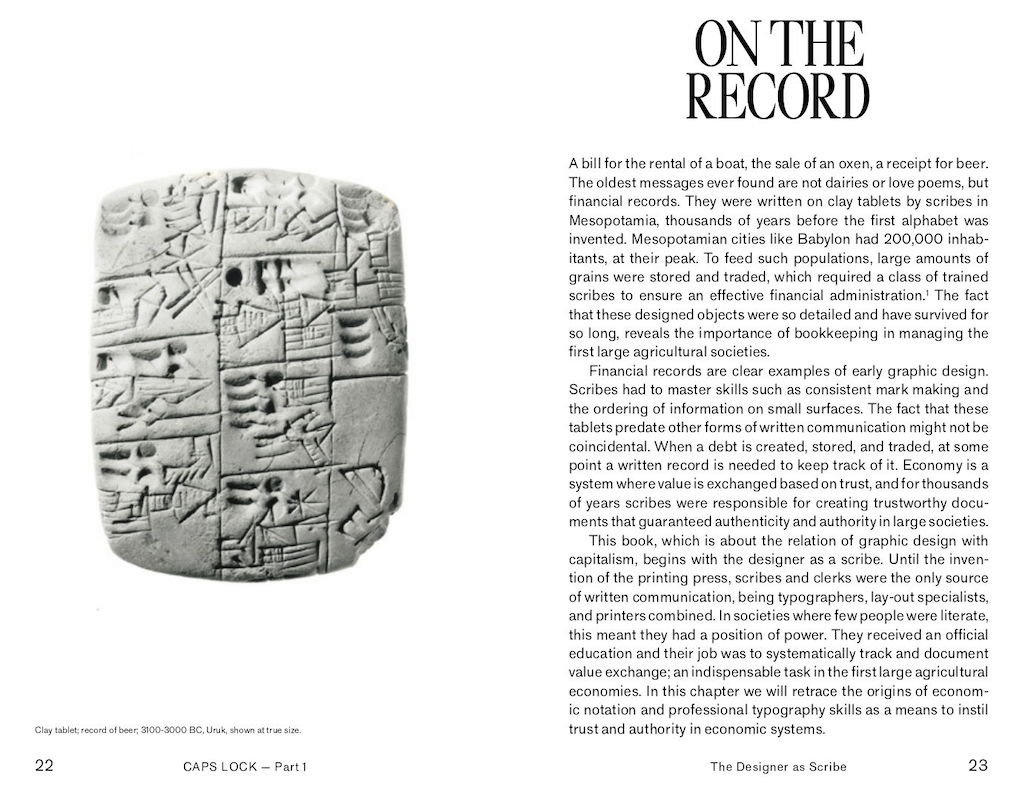

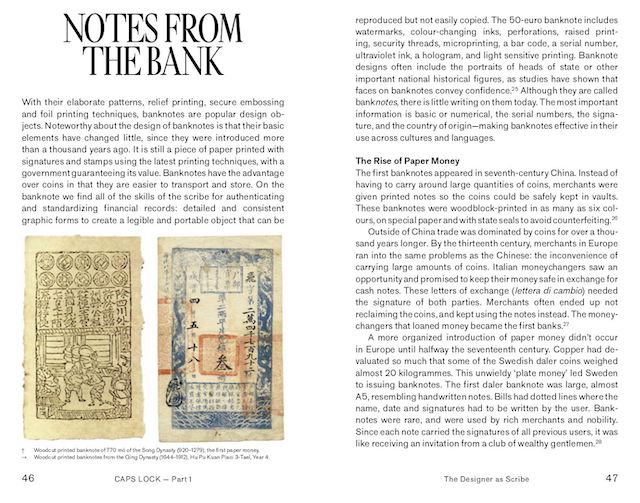

第1部はデザイナーの技術者としてのさまざまな側面について論じられる。最初に、記録を残すための「書記者としてのデザイナー」から始まる。現在見つかっている最古の書き記された文字は、日記でも愛する人への手紙でもなく、紀元前3100年〜3000年頃のメソポタミアで使用された粘土板に彫られた財政の記録であることに触れ、アルファベットが生まれる何千年も前に書記者としてのデザイナーが存在したことを示している。その後、証明書、契約書、貨幣、紙幣、クレジットカードなどが発明される度に、その価値の信憑性を保証するため、模倣が難しいカリグラフィー、装飾、印章、印刷技術が用いられた。その過程で人々が信頼する視覚的表現をグラフィックデザイナーが作り出していったことを示唆する。

次の「エンジニアとしてのデザイナー」の章では、効率性を重視して、標準規格を作ってきたデザインの歴史に触れている。西洋の開拓者の目線で作られた地図や、流通を効率化するためのバーコードデザイン、送料無料の矛盾などに言及し、植民地支配や消費社会を進める上で、エンジニアとしてのデザイナーの大きな功績が見えてくる。現在日本で使用しているメートル法やAサイズの紙などの導入もわかりやすい例の1つだろう。

続く「ブランダー(ブランディングを行う者)としてのデザイナー」「セールスパーソンとしてのデザイナー」の章では、資本主義とデザイナーの関わりに大きく踏み込む。家畜に所有者のマークを烙印するところから始まり、全てのものに視覚的なシンボルが必要とされていく流れについて書いている。また、消費者が好む企業のイメージを作り出したり、人々が必要としていないものまでを魅力的に見せたりするグラフィックデザインの力を思い知らされる章でもある。

いくつもの例の中でも、ミルトン・グレーザー(Milton Glaser)の「I ♡ NY」のロゴの事例は、とても興味深い。著者はこのブランディングを「良いことをしたいという意図が、想像できなかった悪い結果をもたらした例」として紹介している。グレーザーは、数多くの記憶に残るデザインで知られているが、社会的に意義のあるプロジェクトに積極的に取り組んでいたデザイナーでもある。彼は自分の愛する街ニューヨークのためにこのロゴをデザインし、街のイメージアップに大きく貢献した。しかし、結果的にこのブランディングは街の地価の高騰を手助けしてしまったとも捉えられている。Airbnbの影響もあり、ニューヨークは投資家や富裕層が不動産を買い占め、貧困層の人間には住むことのできない街と化してしまった。

グラフィックデザイナーの社会性と理念

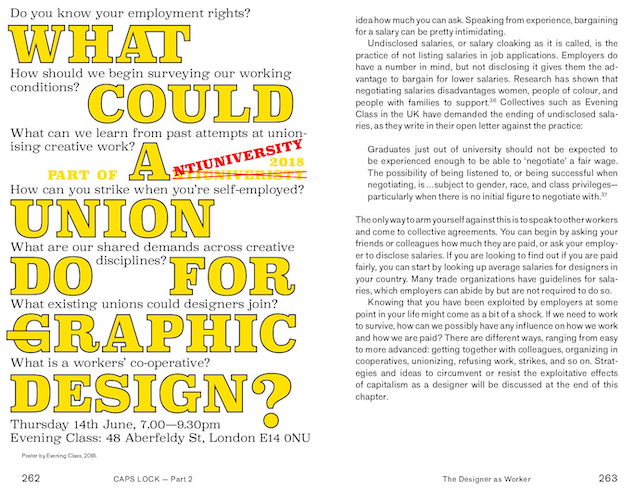

第2部は、デザイナーの社会的な側面に光を当てる。最初の「労働者としてのデザイナー」では、グラフィックデザイナーという職業がいかに搾取されてきたかについて論じられる。若いデザイナーが低賃金で休みなく深夜まで働いたり、有名なデザイン事務所が非倫理的な労働環境で告発されたりする例は、日本人にも馴染み深いだろう。また、「起業家としてのデザイナー」の章は、Fivverなどのスキルをオンライン上で販売するサイトの登場に触れ、グローバル化した世界でのグラフィックデザインの価値と賃金格差の現実のジレンマを浮き彫りにする。

「素人としてのデザイナー」「教育者としてのデザイナー」の章では、果たして誰がデザイナーなのかと問いかける。手で作られた工芸はデザインではないのか? 発展途上国で生み出されたデザインをデザインと捉えているか? また、美大や予備校にかかる学費を払えるのは誰なのか? など、前著『デザインの政治性(The Politics of Design)』でも触れられているが、デザイナーと呼ばれる職業につける人々の特権性についてさらに深掘りしている。

最後の第3部は理念やヴィジョンを提示、実践する存在としてのデザイナーがテーマとなる。「ハッカーとしてのデザイナー」や「フューチャリストとしてのデザイナー」の章は、膨大な情報が行きかうネットとつねに接続された世界における、デザインと人間の未来が問題とされる。人工知能によるデザインがもたらすもの、地球規模のネットワークに潜む権力性、ビッグデータを取り巻く倫理観など幅広いトピックに触れつつ、最近日本でも聞かれるようになった「スペキュラティブデザイン」の矛盾や、未来までも消費する視覚表現に疑問を投げかける。

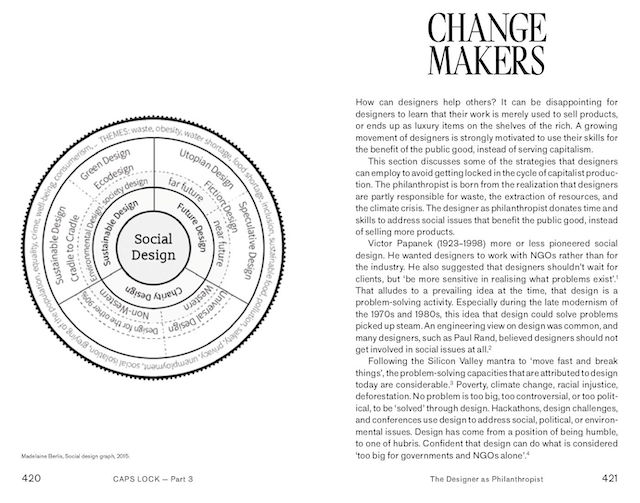

「博愛主義者としてのデザイナー」「アクティビストとしてのデザイナー」の章では、社会正義のためにグラフィックデザインに何ができるかという数々の試みと、それらが同時に持つ問題点について書いている。先進国の人間が、戦争や資源の枯渇に苦しむ人々のために何かをしようとして表面的なデザインプロジェクトに陥ってしまう例や、大企業が話題になっている社会的ムーブメントに便乗する際にデザインが利用される例などを挙げている。

資本主義から逃げ出すには

以上、かなりかいつまんで『CAPS LOCK』がどんな本か紹介してきた。この本の面白いところは、資本主義とグラフィックデザインの関わりを単に批判しているというよりは、どう捉えるか読者に判断を委ねているところにあると思う。もちろん、著者が明らかに批判性をもって問いかける箇所はたくさんあるのだが、つねにこれらの史実や事象に対して私たちがどう考えるか解釈の余地を残しているように感じる。そして読者は、自分には何ができるだろうかと自然と考えさせられる。

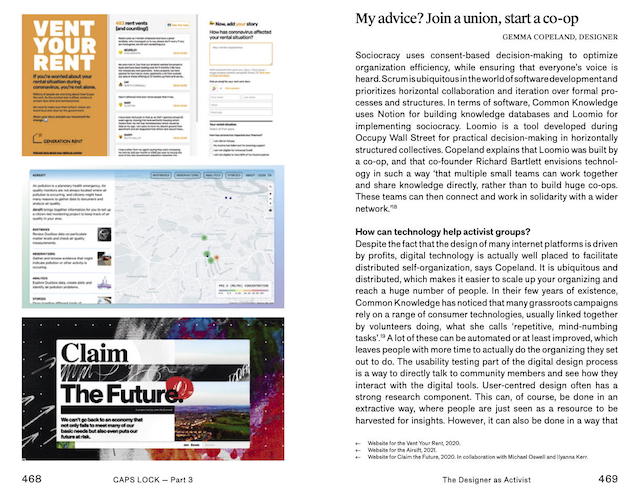

最後の「アクティビストとしてのデザイナー」の章では、6つのデザインスタジオを「どうやって(資本主義から)逃げ出すか」の具体例として紹介している。地元の地域を活性化させるプロジェクトのみに取り組んだり、労働組合やコープ(協同組合)を組織していたり、スタジオの中に上下関係をなくしたり、スキルや知識をオープンソースとして共有したり……と多種多様な方法を提示してくれている。

「終わりに」で著者は、「コモンズ(公有)」を名詞(commons)ではなく動詞(commoning)として捉えることの大切さについて言及している。例えば、書体をデザインして無料で配ることはコモンを作っているのではなく、ただ搾取構造に加担してしまっているだけだ、と。重要なことはデザインしたものを共有したあとにケアし続け、守り続けること。そうすることで、浪費的で不公正な資本主義に対抗できるのではないかと提案している。

「脱植民地化」の動きのなかで

著者は本書の序文で「この本はオランダの白人男性の目線で書かれているのでグローバルな視点では決してない」と前置きしている。日本人女性の筆者がこの本を読むと、やはり西洋中心的な視点で書かれているように感じる点は否めない(フェミニズムの視点は随所に見られる)。と同時に、それが私たちが習ってきた近代のグラフィックデザインの歴史だろうとも思う。自分自身のグラフィックデザインとの関わりを振り返ってみても、欧文タイポグラフィーや米国的なブランディング手法に憧れていたのは紛れもない事実だ。

それを認識した上で、この本が書かれた背景にある、北半球の先進国によって行われてきた植民地支配、資源の独占、搾取構造などを改めて学び直し、公正性をもたらそうという動きについて語るのは難しい。最近、欧米のデザイン業界でも「デザインの脱植民地化(Decolonising Design)」[*2]という言葉をひんぱんに聞くようになった。これは西洋中心的なデザインの業界とデザイン表現を問い直す潮流である。

日本は西欧諸国に植民地支配された歴史はないが、文明開化から始まり、現代の商業的デザインに至るまで、西洋文化を真似ながら経済成長を遂げてきた。グラフィックデザイン周辺では、企業や商品の名前、キャッチコピーに日本語ではなく英語を使用したり、広告に白人や「ハーフ」のモデルを起用したりする例は数えきれない。このようなひとつひとつのグラフィックデザイナーの選択が、日本におけるデザインの(西洋的)植民地化を進めているのではと危惧している。

従来の構図を克服するには

それと同時に、この分野において日本のグラフィックデザインには大きな役割があるのでは、とも考えている。経済的に発展し西洋的表現が増えた一方で、日本古来の文化も存続・共存してきたことは世界全体で見た時に、重要な意味を持つかもしれない(これは他の東アジアの国々にも同じことが言えるだろう)。途上国の多くは戦後の日本がそうだったように、「豊かになりたい」という思いで西洋文化を取り入れる傾向にある。

しかし、注意して行わないと、それぞれの土地に根付く多様な文化が失われ、単一的な視覚表現が世界全体を覆ってしまう。日本や韓国、中国のデザインは、欧米のデザイン業界が自己批判する「デザインの脱植民地化」の文脈において、「植民地支配した/された」という対立軸ではない視点からの議論が可能であることを示せるのではないかと思う。

本書内でカール・マルクス(Karl Marx)、デヴィッド・グレーバー (David Graeber)、ナオミ・クライン(Naomi Klein)といった人物がたびたび参照されているように、著者は明らかにマルクス主義やアクティヴィズム的な思想背景にのっとって、グラフィックデザイナーがその責任の一端を担っている「問題」や「悪影響」を批判している。 このような考え方が現在のヨーロッパのデザイナーの主流になっているとまではいえないが、グラフィックデザイナーが社会問題や環境問題を「解決する」「手助けする」という単純な見方は、少しずつ時代に合わなくなっているように感じる。

著者は「終わりに」の「ALT/ESCAPE」(これもキーボードにならっている)と題したセクションでこう言っている。

「他の道はない。もし私たちがもっと平等でサステイナブルな世界をつくりたいのなら、資本主義を乗り越えなければならない。良い市民になり数年に一度投票に行ったり、ポスト資本主義的なユートピアができるのを受け身で待っていたりするのでは足りないのだ」(筆者による意訳)

富裕層がさらに豊かになる経済成長や、他者やほかの生物を搾取して成り立つ資本主義のためのグラフィックデザインから脱却し、限りある資源の中で人々を豊かにするグラフィックデザインは可能なのかと問いかける『CAPS LOCK』。これからのグラフィックデザイナーの思考を形成する重要な一冊になるだろう。

編注

*1 直訳すると「非線形的な語り」。次の本サイト記事にも言及がある。〈https://gdr.jagda.or.jp/articles/41/〉

*2 本サイトの以下の記事も参照。イエン・ライナム「Decolonizing Design」〈https://gdr.jagda.or.jp/articles/16/〉。

平山みな美

グラフィックデザイナー、環境活動家。多摩美術大学(夜間部)にてコミュニケーションデザインを学んだ後、複数のデザイン事務所を経験。現在はデンマーク王立芸術大学のグラフィックコミュニケーションコース修士課程に在籍中。

公開:2021/11/26

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩