Decolonizing Design

Canon(カノン):一般的な法律、規則、原則、または何かを判断するための基準

「カノン」は、歴史、特にグラフィックデザインの歴史に関して重要な単語であり、その研究が始められたのは比較的最近のことだ。「グラフィックデザイン」という単語は――実際にはそれ以前から使われていた言葉だが――1922年にアメリカのデザイナー、ウィリアム・アディスン・ドウィギンズが雑誌の記事で自らを「グラフィックデザイナー」と呼び、それが紙媒体に印刷されたことで一般的な呼称となった。

グラフィックデザインの歴史への大規模なアプローチは、フィリップ・メッグスによる『グラフィックデザイン全史』が出版される1983年まで行われることがなかった。この本においてメッグスは国際的な歴史的物語を編もうと試みているが、彼の焦点は主に西ヨーロッパと北アメリカ(主にアメリカ)のデザインとデザイナー、そしてそのムーブメントにあった。2014年には、シカゴに拠点を置く研究者ビクター・マーゴリンがより広範な研究を試み、2巻セットの『World History of Design』を纏め上げた。両著とも、グラフィックデザインの歴史を説明する文化的に重要な人物や作品、出来事、および、組織を定義し、デザイン・ヒストリーのカノンをつくりあげようと試みたものだ。

デザインの教育者であるラモン・テハダは、ウォーカー・アートセンターのブログに寄稿したエッセイ「We Must Topple the Tropes, Cripple the Canon(私たちは、トロープ[Trope:典型、定型表現]を倒し、カノンを打ち砕かなければならない)」の中で、グラフィックデザイン史におけるカノンがどのように確立されてきたかを明晰に批評している。

現在デザインの歴史と呼ばれるものは、実際には分断されたものであり、不完全で偏っている。多くの人々の信念や価値観、文化を犠牲にしており、特定の考え方や価値観を推し進めてきた独占的で近視眼的な物語である。この歴史が私たちに残したものは、狭く/非包括的で/多様性がなく/閉ざされた/グローバルではない/多次元的で多様な思考というものをまったく踏まえていない 「カノン」である。

数ある中でも特にアフリカ系アメリカ人ジョージ・フロイドの殺害によって、Black Lives Matter運動がここ数ヶ月間国際的に激化しているように、世界は何世代にも及ぶ制度的抑圧の恐ろしい影響を目の当たりにしており、デザイナーはこれまで以上に表象の問題に注意を払っている。

Decolonizing Designという言葉は、グローバルなデザイン文化の中でデザイナーが多様性を受け入れ、植民地支配や帝国主義の歴史を認め、先住民の土着の美学が歴史的に盗用されてきたことに反論することを象徴する言葉として顕在化してきたものだ。Decolonizing Designは、グラフィックデザイン史におけるカノンを検証し、デザイン文化の中のイデオロギーや価値観に疑問を投げかけ、マイノリティのデザイナーが尊重され、尊厳を持って扱われる職場を創造する試みを表している。

グラフィックデザインの文化は、何十年も前から現実の倫理観に翻弄されてきた。1964年に出版された「First Things First (FTF)」では、デザインは価値のないプロセスではないという考えを明確に支持し、文書に署名した個人は、社会に有害とみなされる事業体とは仕事をしないことを誓った。この文書は2000年に改訂されオンラインで公開された。さまざまなデザイナーから多くの署名が集まったが、全体のプロセスは主に個人に委ねられており、応用倫理学の主観的で軟調なバージョンだったとも言える。FTFやFTF2000は、クライアントには適用されたが、デザイン文化という大きな生態系(特に理論や歴史)には適用されなかった。

Decolonizing Designムーブメントは、教育者やデザイナー、歴史家、研究者、および、Decolonizing Designの重要人物であるドリ・タンストール博士の「ヒエラルキーのない未来を想像しなさい」という言葉にもとづく世界の実現を願う有志による、ゆるやかな組織によるものだ。歴史上初となるデザイン学部の黒人女性学部長として、オンタリオ州立芸術大学の学部長に就任したタンストールは、世界を代表するデザイン人類学者のひとりであり、これまでにこのトピックについて広く執筆活動とレクチャーを行なっている。

そのほかにも、RISD(ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン)の教員である前述のラモン・テハダを含むメンバーが、この運動に関するリソースを共同で収集するための参加型Googleドキュメント「Decolonizing Designer Reader」を執筆している。

デザイナーとして、デザイン史が正統化することに興味を向けてきた物事や人物は、私や私の文化、価値観、そして私を市民、デザイナー、教師足らしめる多くの信条を反映していないという事実に、私はこれまで折り合いをつけてきた。歴史、理論、デザイナー、作品など、デザインの物語の多くに自分自身が反映されているとは思えない。ヒスパニック、ラテン系、アフリカ系アメリカ人などの有色人種やネイティブアメリカン、そして、女性、LGBTQの人々といった「マイノリティ」のレッテルを貼られた人々は、良くて周縁に追いやられるか、あるいはしばしば排除されてきた。私たちは少数ではあるが、近年の歴史の中でこの分野の一部であり続けてきた。しかし、私たちの物語やアイデアは疎外されたままであり、時には様式や見せかけの多様性/包括性のために流用され、デザインによって苦しめられてきたのだ。

カノンを脱植民地化する

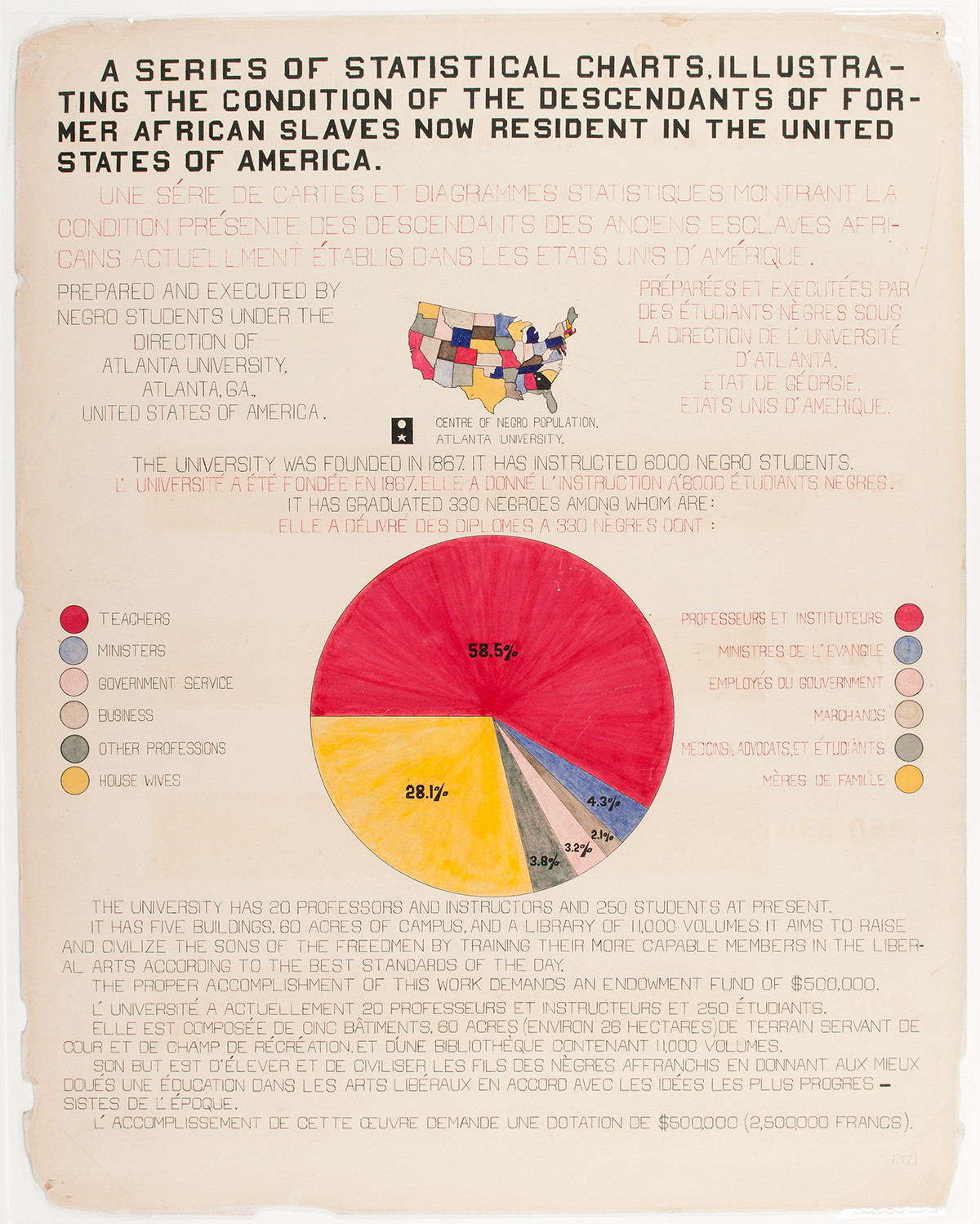

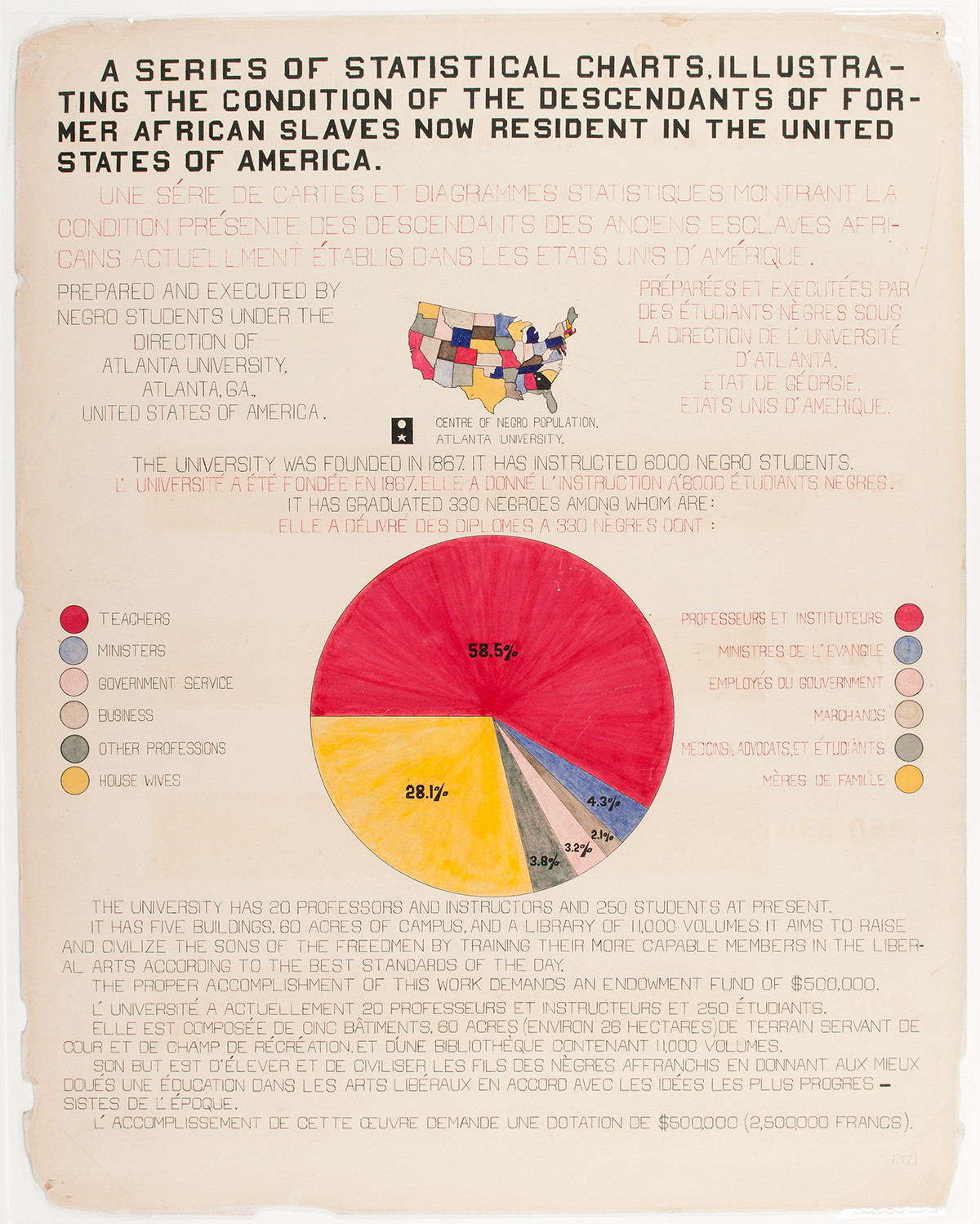

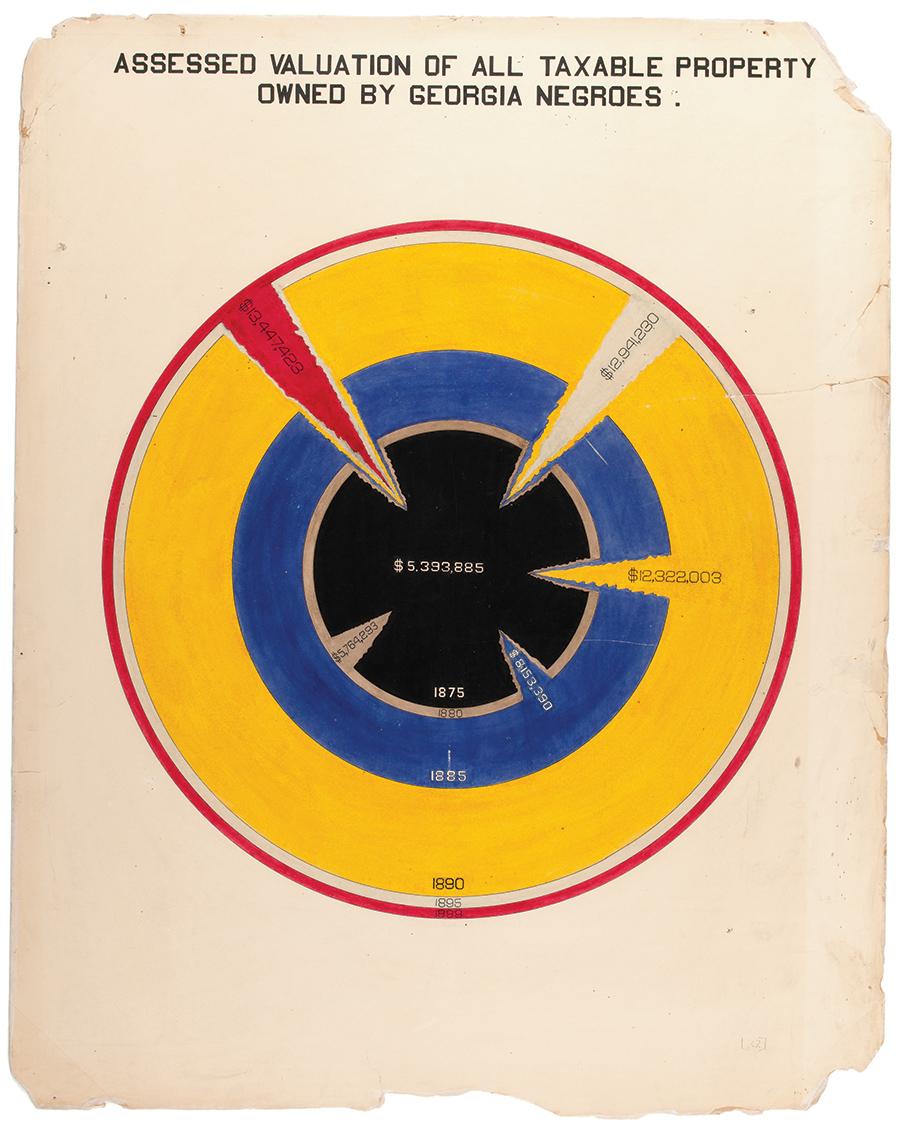

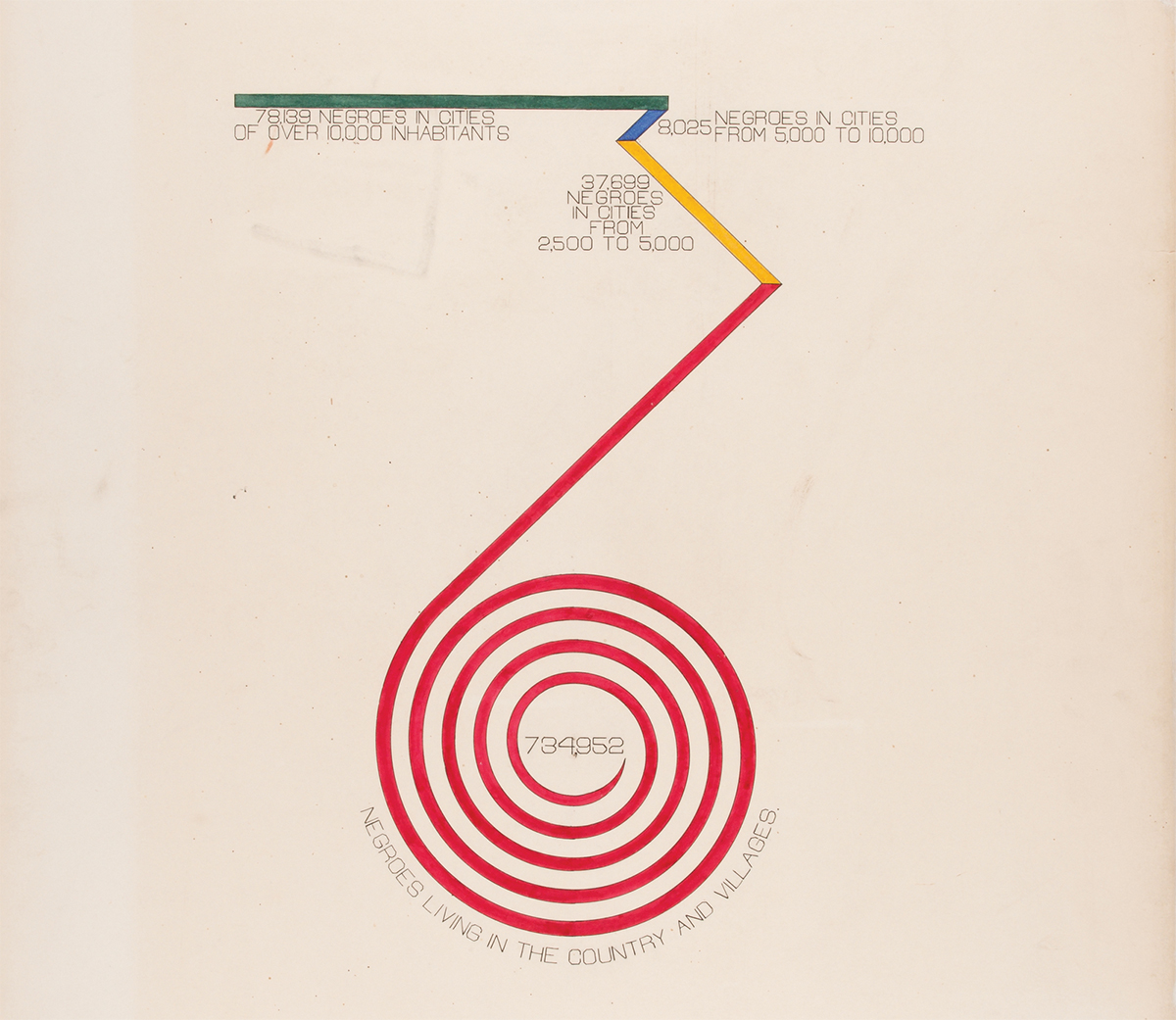

こうした表象の問題は、2018年にホイットニー・バトル・バプティストとブリット・ルサートが編集し、Princeton Architectural Pressから出版された W.E.B.デュボイスの『Data Portraits: Visualizing Black America』という本の中に暴かれている。グラフィックデザイナーでありDecolonizing Design運動に関わるサイラス・ムンロはこの本のなかで、多くの作品を残したアフリカ系アメリカ人作家であり、著名な社会学者兼公民権運動教育家でもあるW.E.B.デュボイスと彼の学生たちの作品、特に「American Negro(アメリカの黒人)」と名付けられた展覧会のグラフィックデザインが紹介している。この展覧会は、1900年のパリ万博で国外の観客に向けた大きなアメリカ展のプログラムの一つだった。この展覧会では、500枚の写真と図表や地図、そして、当時のアフリカ系アメリカ人が書いた200冊の本が展示された。

この展示の中で際立ったのは、アトランタ大学のデュボイスと彼の学生たちによる民族学的・社会学的研究を、63枚の鮮やかな色彩の図で視覚化した「The Georgia Negro(ジョージアの黒人)」であった。それまでの万博で見られた大量の典型的なジオラマに頼るのではなく、情報のデザインが重要なレトリックとして機能している。奴隷貿易からミドルパッセージを経て奴隷解放に至るまで、デュボイスと彼の学生たちのデータセットは、ラディカルな新しい視覚形式で表現され、南北戦争後の復興の影に今も生きているアメリカ黒人の平等と洗練を主張している。

デュボイスとアトランタ大学社会学部の学生たちは、インクや不透明水彩絵具、グラファイト鉛筆、そしてひとかけらの写真プリント技法を用いて、ヨーロッパの前衛的な運動が台頭する10年前に、鮮明でダイナミックな近代的グラフィックを生み出していた。

これらの作品は、ロシア構成主義やデ・ステイル、ダダイズム、そしてイタリアの未来主義に先行しており、バウハウス設立の20年も前に出版されている。チャートの色や形、そしてタイポグラフィはまた、視覚記号によるアイソタイプやスイス・タイポグラフィ/インターナショナル・タイポグラフィ・スタイル、エドワード・タフテの研究、およびこの分野の他の多くの先駆者を含む、データ・ビジュアライゼーションの歴史における重要な発展の前兆として捉えることができる。

ムンロはこの本全体にわたって63のダイアグラムそれぞれを明晰に解説している。しかし、拡張されたキャプションのなかには、「アフリカ系アメリカ人によるこれら作品の様式と構造の表現は、バウハウスのような西ヨーロッパの初期モダンデザイングループの仕事にとても似ている」といった暗黙のメッセージが込められている。アフリカ系アメリカ人の労働が再び他者の利益となり、今まで認識されてこなかった歴史の新たな前例を作っていたのだろうか。

テンプル大学日本校のグラフィックデザイン史のクラスのなかで私は、授業の初日にこれらのイメージを学生と共有し、「西ヨーロッパや北米のモダンデザイナーに主に帰属するとされているデザインが、抑圧されたアフリカ系アメリカ人の作品に基づいているとしたらどうだろうか? それは『カノン』という概念にどう影響するのだろうか?」ということについて、グループワークで解いていく。 (そして、私たちが繰り返し到達する集団的回答は「yes, it sure does.(確かに影響を受けているだろう)」である。)

このように、Decolonizing Design運動の背後にあるイデオロギーは、歴史の中に「他者」をより包括的に受け入れることができる教育的ツールとなり、グラフィックデザインのより正確な歴史のために、そして歴史から疎外された人々の仕事を認めるための実用的な場を生み出す。

暗黙のイデオロギーを脱植民地化する

これらは歴史に対する脱植民地的アプローチの利点のいくつかであるが、イデオロギーや労働について同様のアプローチを用いた場合、それらはさらに強力なものになり得る。イデオロギー的にグラフィックデザインは、その歴史のほとんどの間、労働と形態の経済を刺激する疑似科学的言語である「問題解決」に紐づけて語られてきた。しかし、それは――ナチスの「最終的解決」のように――帝国主義的な大量虐殺を正当化するために使われてきたのと同じ言葉である。Decolonizing Designは、デザイナーが常用するレトリックをさらに解明するものになるかもしれない。2013年に筆者が出版したエッセイと展示とウェブサイトのハイブリッドである「That’s Entertainment!」からの抜粋は、修辞学的検証のアイデアを説明するのに役立つ。

「クリエイティビティ」と「イノベーション」というキャッチワードが乱用されていることは、文化が衰退していることを示す最も確実な指標かもしれない。「クリエイティブ」という名詞が60年代以降、広告代理店の住人と同義になっているという事実は、それが一般的なボキャブラリーに抵抗なく組み入れられ広く使われてきたことを示している。もし今、「クリエイティブ」という概念が、企業資本の汚い下腹部に開いたマーケティングと呼ばれるケツの穴*と結びついていると仮定するならば、どうやってそれと無関係に創造性を語ることができるだろうか?

(*訳注:原文は「marketing orifices」となっており、「marketing offices」とかけた言葉遊びとなっている。Orificeは「じめじめした穴」を意味し、肛門や膣、傷口、口などを表すことが多い)

「クリエイティビティ」の愚かな従兄弟である「イノベーション」は、かろうじてマシな状態にある。言葉としての怪しげな連想はこの言葉を汚すことはないが、この言葉は正確に定義されていないという問題を抱えており、暗黙のうちにあらゆる種類の道徳的、美徳的な商品が詰め込まれてしまう。しかし、ほとんどすべてのものがイノベーションの産物とみなされるという事実を考えると、イノベーションはその道徳的な美徳を剥ぎ取られてしまう。信用デリバティブや無人ドローンによる暗殺などもイノベーションの産物と考えなければならなくなるが、本質的な「善」の道徳的価値を欠いている。おそらくほとんどの人は、どちらも卑劣なものか、あるいは漠然と恐ろしいものだと思うだろう。

現代のグローバルなデザインの実践と理論にまつわるボキャブラリーは、デザインサイクルの結果の一部として、common good(共通善/公益)の前提に向かう傾向がある。デザインのレトリックの背後にあるこの一見社会的な意図は、通常、クライアントや参加者の利益、労働経済を確保することを目的としており、歴史主義的な現代的レトリックに裏打ちされていることが多い。

「Form follows function(形態は機能に従う)」や 「Less is more(より少ないことは、より豊かなことである)」のような使い古した格言を一度剥がし、現代的で/グローバル化された/ネットワーク化された新自由主義的な文脈におけるこれらの格言の潜在的な意味合いを分析することで、20世紀初頭のレトリックの新たな読み解きが可能になる。これらグラフィックデザインで頻繁に使われている言葉の検証は、その周辺にある文化を進化させるのに役立つだろう。

脱植民地化を実行可能なものにする

公平で公正なデザイン文化の言説やマニフェストを作り出すことの最も困難な側面はおそらく、抑圧から解放された疎外された人々に力を与える職場や仕事を創造することにある。

アニューシュカ・クンドワラは最近の「AIGA Eye on Design」のブログエッセイ「What Does It Mean to Decolonize Design?(デザインを脱植民地化する意味とは何か?)」において、「……もし黒人移民のための組織が米国に存在し、黒人移民によって運営されている場合、そのメッセージを伝えるデザイナーはその組織のアイデンティティを反映した人物を選ぶべきなのではないだろうか?」ということを提案した。

クンドワラは、クライアントの望む結果のために、クライアントの支持者と構成にもっと密接に連携した、より適切なデザイナーを抜擢することを提案している。その他の提案としては、マイノリティによる業者やスタジオ、フリーランサーと協力し、彼らに適切な報酬を支払うこと、プロジェクトや職場が差別からできるだけ解放されていることを保証することなどを挙げている。

偏見のない職場を作ることは非常に難しいことであり、特に「マイクロアグレッション(Microaggression)」を排除することは非常に難しいことだ。マイクロアグレッションとは、疎外されたグループのメンバーに対する偏見に満ちた態度を、微妙に――多くの場合、無意識のうちに、あるいは意図せず――表す言動のことを指す。悲しいことに、マイクロアグレッションはすべての文化に内在しており、言い逃れできない状況にある。私たちの言動が他人を不快にさせる可能性があることを理解するには、他者への最大限の共感が必要だ。

疎外されることによって同僚が直面する抑圧を理解することは、私たちが彼・彼女らではないため、信じられないほど難しい。これらの違いに直面することは、文化の違いを認識してそれを尊重することよりも、はるかに困難なことだ。私は常に、自分が体験する世界が他人のそれとは違うことを意識するようにしている。

これらの見方を考えるとき、いつも私の頭の中を巡る引用がある。広告業界の重役、トーマス・J・バレルの名言「黒人は肌の黒い白人ではない」だ。疎外されている人もそうでない人も含めて、あらゆる立場の人に会うとき、私はこの言葉を思い出す。相手の立場になって考えてみることはもちろん、少なくとも対話の中で相手に最大限の共感を示すようにしている。

結論:共感できる未来

この「共感(empathy)」は、Decolonizing Design運動の根底にあるものだ。実践するのは非常に難しいが、想像力を働かせれば、別の未来をかたちづくることができるかもしれない――というラディカルな共感の一種なのだ。哲学者であり評論家でもあるイマヌエル・カントの著作の中で、「想像力」という言葉は「不在のものを存在させること、つまり目の前にないものを自分の心の中に、そして集合的な心の中に閉じ込めて保持すること、そして…それでも…それを知ること」を意味している。想像力をもってすれば、私たちは過去を尊重し、すべての人にとって公平な未来を内側から成形することができるだろう。

(訳:後藤哲也)

イエン・ライナム

イエン・ライナムは、グラフィックデザイン、デザイン教育、デザイン研究を横断的に実践している。テンプル大学日本校、ならびに、バーモント・カレッジ・オブ・ファイン・アーツ美術学修士課程専攻教授。カリフォルニア・インスティチュート・オブ・アーツ(CalArts)客員審査員。雑誌『アイデア』(日本) や『Slanted』(ドイツ)への寄稿やデザインに関する著作多数。http://ja.ianlynam.com/

公開:2020/07/28

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩