小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

今回は当サイトのボードメンバーによるグラフィックデザイン関連書についてのレヴューをお届けします。いずれも評者がそれぞれの活動のなかで出会った、グラフィックデザインについての同時代的、国際的な視点を提供する内容です。なお、『グラフィックデザイン・レヴュー』では、今後もデザイン関係の新刊を定期的に紹介していく予定です。書評用の献本やリリースの送付を歓迎いたします。

送付先:

〒107-6205

東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F

JAGDA気付 GDR書評係

米山菜津子

◎榎本 空『それで君の声はどこにあるんだ? 黒人神学から学んだこと』

デザイナーという仕事は受注仕事である。依頼主あっての、ということからは基本的には逃れられない。依頼主と不特定多数の客の間に立つ曖昧な存在であるということが醍醐味でもあるのだが、「そもそもそれは自分ごとでない」という関わり方についてどう考えるか。この部分はかなりデザイナーそれぞれのアウトプットに関係してくると思う。

自分は独立したばかりの頃、依頼主のビジョンと自分のそれを重ね合わせることに大変苦労した。そもそも自分のビジョンすら具体的にはよくわからない。自分は何と向き合い、何のために力を尽くすべきなのか? そしてそれを通して何をしたいのか? 実際のところ。

この本のタイトル「それで君の声はどこにあるんだ?」は、当時の自分にかなり突き刺さるであろう問いかけだ(いまもそうだが)。「声」=英語で「voice」は、使われるシーンによってはかなり強く、「表明」「意見」「考え」、もうちょっと拡大解釈して「アイデンティティを人に示す手法」くらいのニュアンスに感じるときがある。この本の「声」もその色が濃い。

本のあらすじとしてはアメリカへの留学譚なのだが、読みどころは日本人である筆者が黒人神学を学ぶことの必然性を探し求める過程で自分のやるべきことを掴んでいく様子である。黒人が過去に現在に受けてきた酷い仕打ちに読み進めるのが辛くなり、そういうことの前にはのうのうと生きている自分は何も言えないという気持ちにもなるのだが、同じように、渦中において当事者ではないという疎外感と格闘する著者は、師と仰ぐ人物に食らいつき、その人の言葉や態度やテキスト、そしてアメリカで実際に体験したことを手がかりにもがいていく。

「自分の声は、自分が巻き込まれた歴史や人びとを響き合わせる過程で見つかるはずだ。彼らから受け取ったものに、応答してみよう。」(同書、p. 136)

「自分の声を見つけなさい。もっと書きなさい。自分の経験と向き合いなさい。」(同書、p. 141)

やっぱり結局のところそれしかないのだよなあと思いつつ、奮い立たされる。「自分の声を掴む」ひとつの姿勢を教えてもらったという思いで読んだ。装丁は有山達也。黒い表紙のざらりとした質感が、理不尽さにあらがう文章とともに指先に残る。

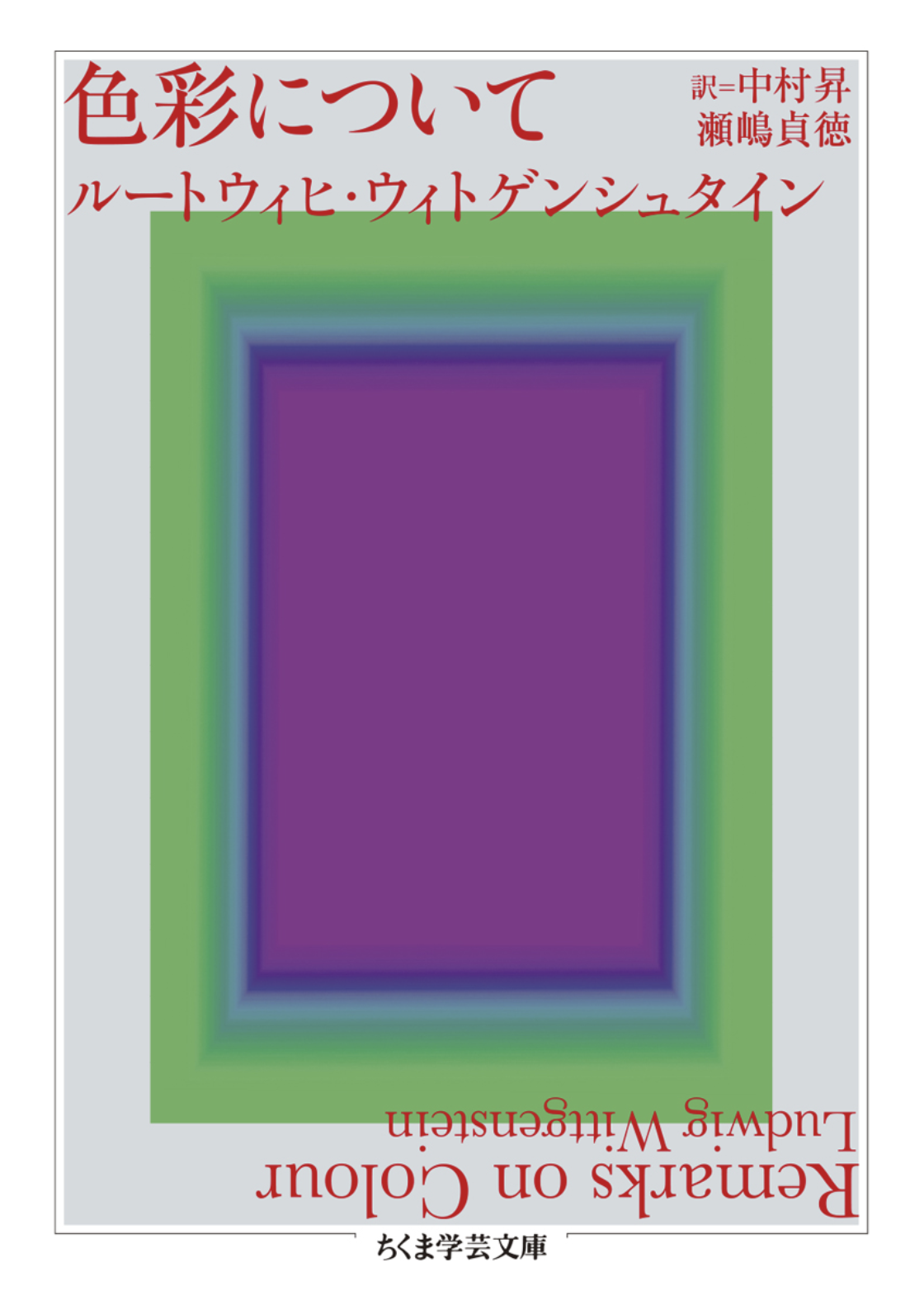

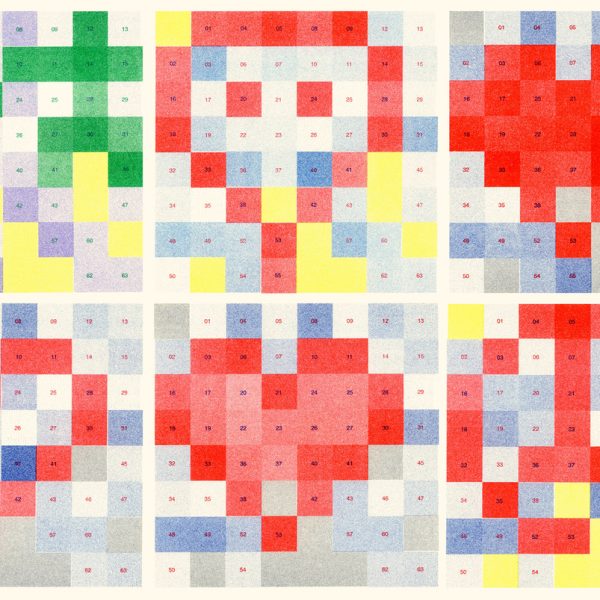

◎ウィトゲンシュタイン『色彩について』

なにかこう、インスピレーションとなるパンチラインを……というミーハーな気持ちで「哲学の門前」(吉川浩満)をウロウロし出したここ数年。とりあえず見えてきたのは「いきなり原著は歯が立たない」ということ。そして、哲学というのは簡単に「わかる」ということを前提としない、考え続け、読み替え、解釈し直し続ける行為っぽいな、そしてそれはとても面白そうだ、というぼんやりとしたイメージだ。

先日、古田徹也『はじめてのウィトゲンシュタイン』を読んで、いくつかのテキストが気になった。古田がウィトゲンシュタインのある論点を紹介する文章、

「自らの見出した本質に対して現実の方を当てはめようとする議論の奇妙さを明確にするため」(p. 171)

これはグリッド至上主義への批判へと(自分的には)読み替えられるし、また、同書に紹介されていたウィトゲンシュタインの講義での言葉ーー

「私が提供するものは、表現の使用の形態学(morphology)である。私は、諸君が夢想だにしなかった使い方が表現に存在することを示す」(p. 196)

この「表現の使用の形態学」というのはなんなのか。気になる。

前書きが長くなったが、そんななか、今年初頭に文庫化されたウィトゲンシュタインの『色彩について』を手に取った。ページ数も控えめだし、まがりなりにも色については普段触れているデザイナーにはよい入り口なのではと思ったからだ。

自分はあざやかに色を使いこなすタイプのデザイナーではないが、写真の色を細かく見る機会がよくある。ディスプレイの色味と紙媒体の色味の違いについても考えるべき部分は多いし、印刷物の色校正を確認するときには「もうちょい爽やかに」みたいな感覚を具体的にCMYKの数値に置き換えて印刷所に伝えることもある。そういうことをなんとかしようとしているときの思考回路が、この本で繰り出される問いかけとリンクする部分があるので、テキストに入って行きやすい。

たとえば、この写真のほんのり赤っぽい部分は夕焼けの赤っぽさじゃなくて朝焼けの赤っぽさなんです、ということを印刷所のオペレーターに伝えるとき、私と相手が思い浮かべる夕焼けや朝焼けの色が同じだとは限らない。しかし「朱赤」は「CMYKだとこの数値です」という了解はとれる。しかし「赤」のどの部分からどの部分までが「朱赤」なのか? そもそも「朱赤」はなぜ「朱赤」に見えるのか? という根拠について考えだすと、そのようなものは見当たらず、結局は自分や相手の経験・感覚に頼るしかなくなってくる。

見る主体によってそう見える色が同じとはいえないこと、「赤」とはどういう色なのかは本来的には説明できないということ、それでも「信号の止まれの色は赤」と言えてしまうこと、のトライアングルの間に、「でもまあ赤はこうだよね」と了解し合えてしまう複雑なグレーゾーンが拡がっている。本書は、そういったグレーゾーンがどういう原理でそうなっているのかということ自体を扱ったもののように思える。

「哲学の門前」学徒的には、杓子定規な思考からずらしてものを考えるきっかけにもなるし、問いと検証を繰り返す螺旋のような文章がひとつの論考になりうるという力技を面白がれもする。入門後的な読みは、解説書をもう何冊か読んでからトライしたい。

米山菜津子(よねやま・なつこ)

グラフィック・エディトリアルデザイナー。 東京生まれ。 2003年東京藝術大学デザイン科卒業。 CAP 、PLUG-IN GRAPHICを経て2014年にYONEYAMA LLC.を設立。出版レーベル YYY PRESS主宰。オムニバス冊子『GATEWAY』を不定期で発行するほか、オルタナティブスペースSTUDIO STAFF ONLY運営としても活動している。2023年より京都精華大学メディア表現学部特任教員。https://natsukoyoneyama.tokyo.jp/

永原康史

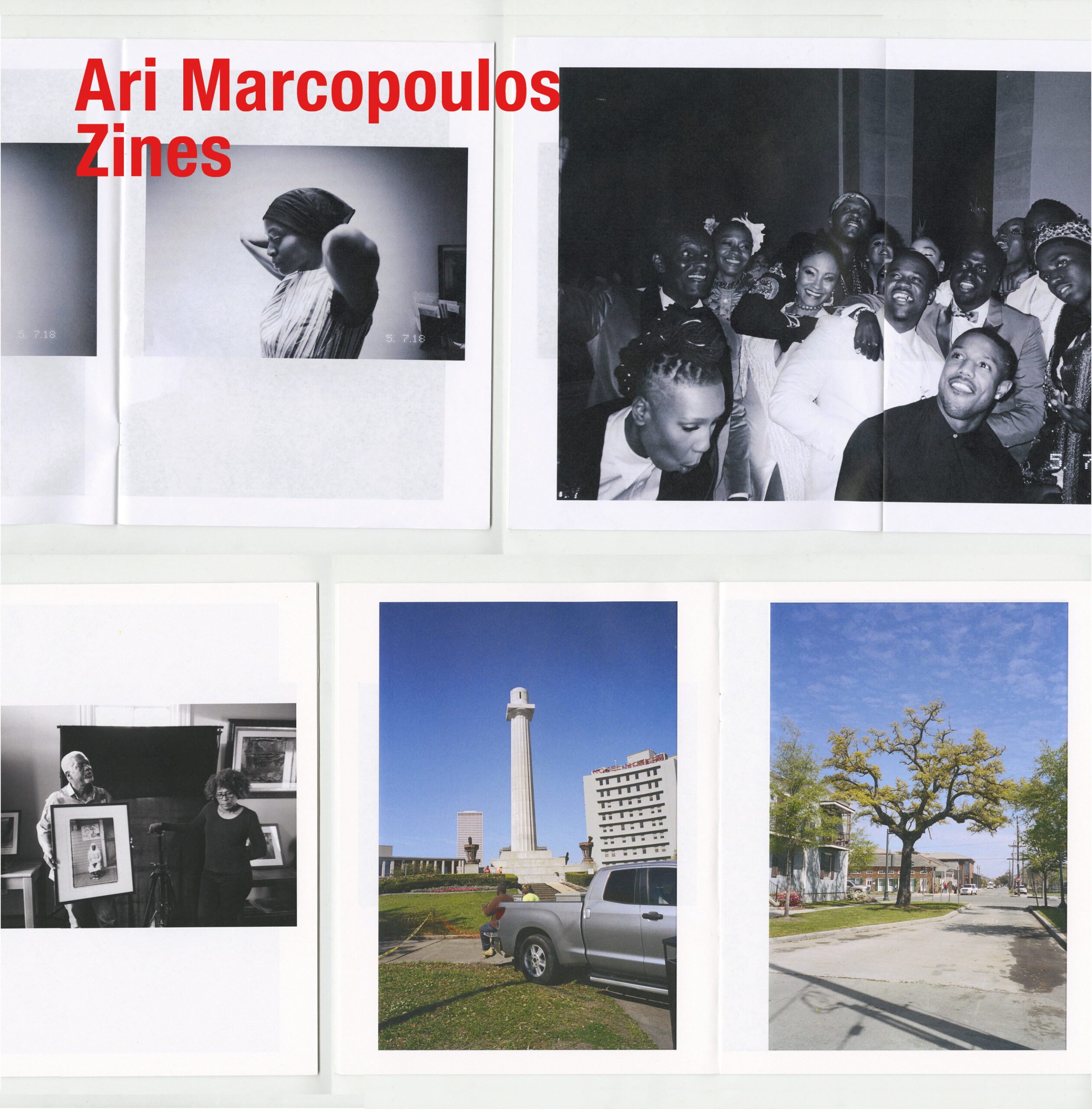

◎Ari Marcopoulos, Ari Marcopoulos: Zines

Ari Marcopoulos, Maggie Nelson and Hamza Walker, Ari Marcopoulos: Zines, Aperture, 2023

Zineの作品集というのか、Zineやアートブックの集成本は、見つけたら買うことにしている。もちろん買わないときもあるが、それはただ荷物が多いとかそういう理由で、中身を吟味してではない。買うのは資料だと思っているからだが、本当はZineそのものを買い集めた方が100倍いい。

『Ari Marcopoulos: Zines』は、アリ・マルコポロスのZineを集めた本だ。マルコポロスはぼくと同世代の写真家、映像作家、そしてZineのアーティストだ。オランダ生まれでNYを拠点に活動を続けている。アンディ・ウォーホルのアシスタントを務め、アーヴィング・ペンに師事し、ヒップホップシーンを撮って注目された。ぼくはスケートボーダーを撮った写真集で彼のことを知った。本とZineの中間ぐらいの小冊子で、Dashwood Booksというリトルプレスから出ていた。

マルコポロスは200冊以上の本を出している。その多くがZineだ。写真ができてから1週間以内にZineをつくる。コピー機でプリントして20部ぐらいつくり、被写体でもある友人たちに配る。

パンデミックのときはPDFでつくり、チリに住む友人にも送った。とても喜ばれたが、それはZineではなくあくまでPDFだという。オフセット印刷の写真集も出してはいるが、それもZineとは別物だと考えている。

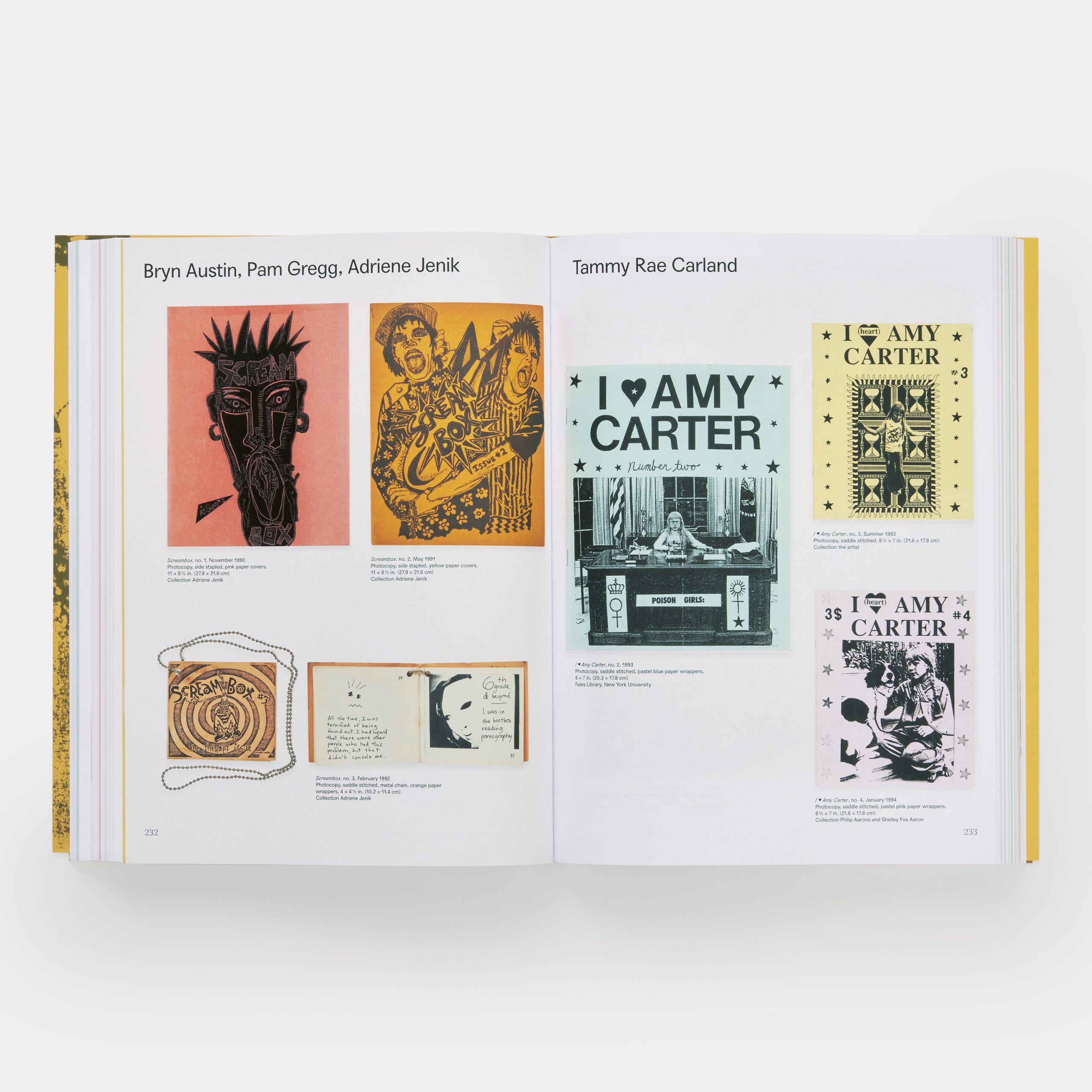

この本が出たのとだいたい同じタイミングだったと思う。1970年代から現在まで、50年間のZineを集めた展覧会「Copy Machine Manifestos: Artists Who Make Zines(コピーマシン宣言:Zineをつくるアーティストたち)」がブルックリン美術館で開かれた(2023年11月–24年3月)。このタイトルのように、彼にとってZineはコピー機でつくるものなのだ(もちろん象徴としての意味で)。

「Copy Machine Manifestos: Artists Who Make Zines」展の内容をまとめた図録

Joseph, Branden Wayne, et al. Copy Machine Manifestos : Artists Who Make Zines. Phaidon Press; In association with Brooklyn Museum, 2023

出典:https://www.phaidon.com/store/art/copy-machine-manifestos-artists-who-make-zines-9781838667085/

マルコポロスのZineは、少部数で手に入りにくい。だからといって、希少性に価値があるとは考えていない。写真集を一生買わないような人にも手に取ってもらえることがうれしいと彼は言う。

「Zineによってキッズたちはブックコレクターになった。ニューヨーク・アートブックフェアはキッズがこぞって集まるヒップな場所になっただろ? 彼らはいったい何者なんだ?(笑)」

追記:

Zineの本を紹介しようと思ったのは、経済産業省のウェブマガジンにZineの記事(「今どきの本屋のはなし:若者に「ZINE」文化じわり。個人編集の出版物続々、大手書店には専用棚」[2025/02/14]『METI Journal ONLINE』、経済産業省)が載っていたからだ。コミュニティあるいは個人のための小さな活動を、どうして官製のメディアが取り上げたのかをこの機会に考えておきたかった。

永原康史(ながはら・やすひと)

グラフィックデザイナー。印刷物から電子メディアや展覧会のプロジェクトまで、メディア横断的に活動する。1997年〜2006年、IAMAS(国際情報科学芸術アカデミー)教授。2006年〜2023年、多摩美術大学情報デザイン学科教授。『ブラックマウンテンカレッジへ行って、考えた』(BNN)、『日本語のデザイン』(Book&Design)など著書多数。監訳書にジョセフ・アルバース『配色の設計』(BNN)など。

鈴木哲生

◎台東区立書道博物館編『拓本のたのしみ』

最近気になるのは、文字のデザインやスタイルが(アナログにせよデジタルにせよ)「複製」で流通する前の時代、「規範」としてしか流通していなかった時代のこと。書体を劣化なく複製できるフォントと違って、お手本を横にして真似て書く、ときにはうろ覚えのまま再現する方が、あたりまえだが筆写者が字の形をよく見ていることになる。

観察と模倣の過程には、新しいデザインが生まれる余地があるように思う。そこで実践者たちが見ていたお手本というものは、どんなふうにつくられ、どのように普及していたのか、に興味がある。2025年3月16日まで東京国立博物館東洋館で開催していた展示「拓本のたのしみ」はそんな自分の関心にダイレクトに応えるものだった。

この本は同展の図録だが、まず巨大な石碑まるごとの拓本と、それを断裁、編纂し本の形にした法帖が並んでいるのを見るだけでも興味深い。現代デザイナーの感覚からすれば、2メートルを超すような石碑の表面に文字がいかにレイアウトされているか、にまず興味を惹かれる。しかし法帖では本来の字間行間や改行位置などは無視して一文字一文字を切り貼りし、お手本に仕立てている。レイアウトに関する部分は捨象してよい要素だったのだろう。

その一方、本書によれば、拓本は文字そのものの形以外の部分でも多面的な鑑賞価値を持つようになったという。拓本が淡墨でとられているか濃墨でとられているか、ときとともに荒れたり欠けたりしてゆく碑面をどの時代で写し取ったのか、誰の蔵書でどんな装丁がなされているか……などなど、文字の造形美とは微妙にズレた鑑賞・鑑定の要素がさまざまに生まれた。

それらが、たとえば碑面の摩耗による文字のディティールの丸みだったり古色を帯びた風情だったりと、文字に対する審美性に微妙にフィードバックしているように見えるのも興味深い。文字のデザインの参考に『五体字類』や『墨場必携』をもちだすことはよくあるが、文字を観察するときどこを見ているか、その前提自体がタイポグラフィ的な発想と碑帖の時代の発想とではまったく異なるということに気付かされる。

我々は漢字は筆で「描かれた」造形で、近代になって活字書体がそれを再現複製した、と素直に理解しがちだ。しかし古くは唐代から、すでに碑文とその拓本を通じて字は「彫られた」あるいは「刷られた」形としても流通していた(だからときに欠けたり割れたりもする)、ということをあらためて思い出させる図録だった。

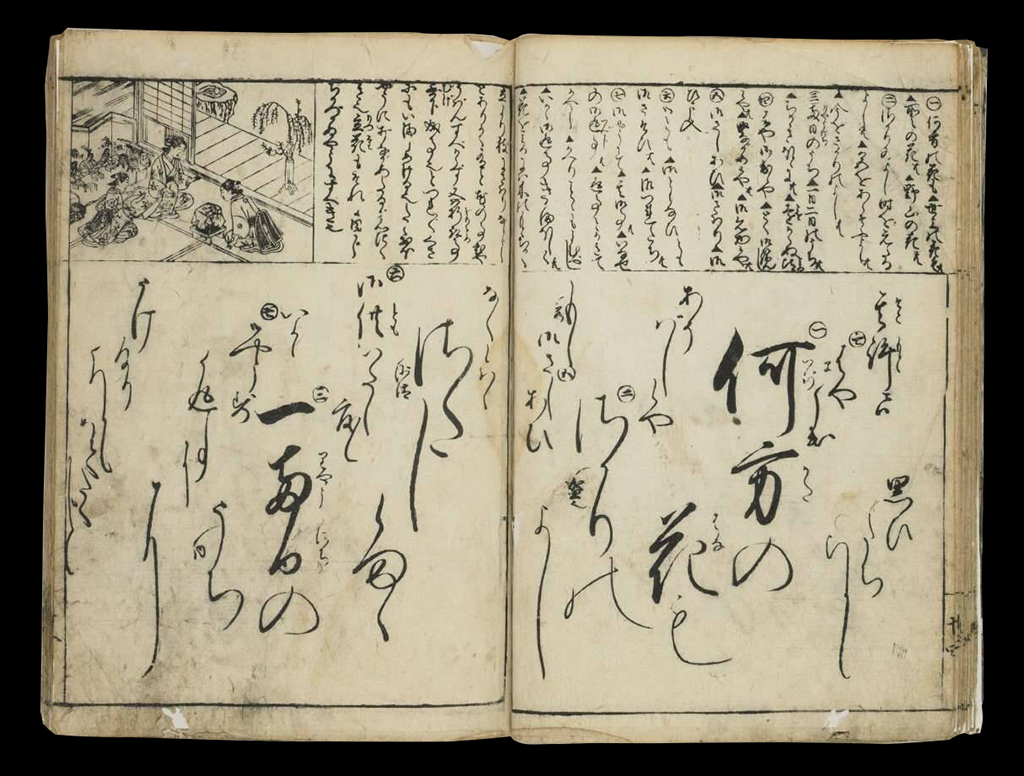

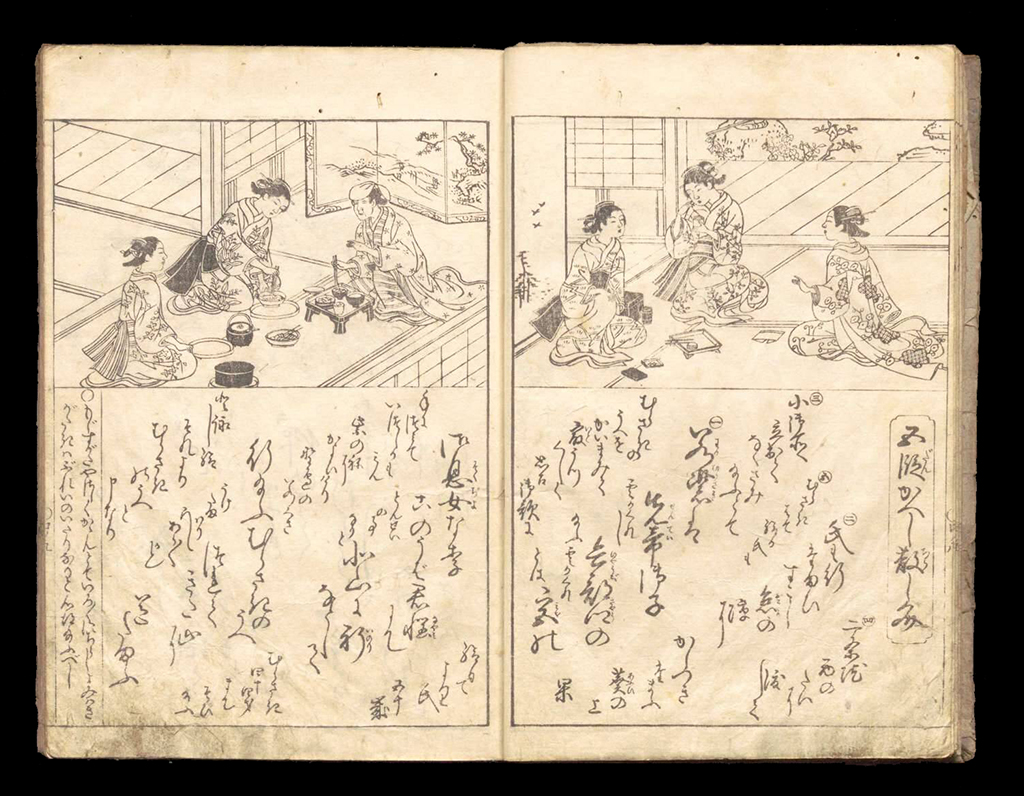

◎小泉吉永『近世の女筆手本 女文をめぐる諸問題』

では日本語、とくに仮名はどうだろうか? 私は以前から、近世の女性たちが文字と文章を学んだテキストである女筆手本、女子向け往来物に関心があった。いろいろ調べていたら行き当たったのが、それら文献の江戸期を通じての変遷と内容の特質をくわしく取り上げている、往来物研究家、小泉吉永氏の博士論文「近世の女筆手本 : 女文をめぐる諸問題」(金沢大学博士論文、1999)だった。

往来物は中世以前から流通した書籍の一種で、本来は手紙の文例教材のようなものだ。八鍬友広『読み書きの日本史』(岩波新書、2023)によれば、近世には「教訓書のようなものや、種々の語彙を列挙したもの、あるいは地誌に関するものなど、手紙文とはまったく異なるきわめて多様」な「無数の初学者用書籍」の総称となった。また、女筆手本や女子向け往来物では、意識的に女性特有のスタイルが教授されてきたようだ。

なぜ、いろいろある往来物の中でも自分が女筆に関心をもったのか? その理由を考えると、「意識的」というところがポイントのようだ。つまり、社会一般・普遍的には文字はこう書くべしという規範に対するオルタナティブを打ち出すところに、審美性のバリエーションとその妙を感じるからかもしれない。

本論文では当時の女性向け往来物に見られるさまざまな規範が紹介されていて、興味深い。それらは男子の「並び書き」に対する「散らし書き」、漢語でなく和語の使用といった書き振りの指導から、特定の語に特定の変体仮名を使うのが「御所風」「女文の慣例」であるという文字レベルの指導にまで及んでいた。

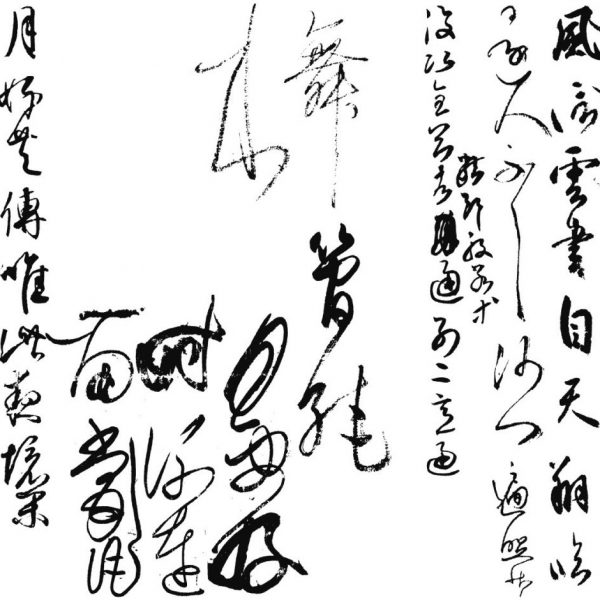

17世紀末から18世紀前半の女筆最盛期に人気を誇った女性の能書家、居初津奈や長谷川妙躰などによる「書札礼(しょさつれい)」の教本も興味深い。書札礼とは書状の形式・用語に関わる規範及び礼法のことで、これらの本では書状の慶弔の別、水引の掛け方などに加え、連綿をどこで切りどこをつなげどこで墨継ぎをするか、敬意の程度によって変えるべき「御」の字のくずし方(六段階が示されている)といった文字の書き方についての規範が示されている。

女筆の教本の一例

『女文林寶箱』(1738、東京学芸大学附属図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100410072

『女教文章鑑』(1742、東京書籍株式会社付設教科書図書館東書文庫所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100274990

本論文で一番興味深かったのは、論文の最後であらためて散らし書きについて触れられている部分である。

少し時代が遡るが、最近読んだ白井純「漢字と仮名の共存とそのデザイン」(『日本語学』2024.12月冬号)によれば、そもそも日本においては中世までは漢籍ではない、かな書きの国書(物語や歌集)は印刷されないという伝統があった。しかし中世末期に活版印刷が伝来すると仮名の活字・古活字を用いた国書の出版が試みられるようになる。日本にもたらされた最初の金属活字は朝鮮半島からの略奪品であったし、また活版印刷を導入したのがヨーロッパの宣教師たちであり、彼らには日本における漢籍/国書の区別が重大なことではなかったからかもしれない。

しかし、近世が近づくにつれ仮名の活版印刷は、嵯峨本のような事例を残しつつも衰退していく。設備投資のコストがかさみすぎるからでもあろうが、やはり手書き文字をベースにした製版印刷で表現できる情報量を、効率を至上とする活版印刷がすくいきれなかったことも大きな原因ではなかったかと思う。散らし書きや連綿、墨継ぎ、ヴァリアブルな草体といったさまざまな技術をのびのびと使い倒す女筆の世界は、リテラルでない(記号としての文字に還元されない)情報をテキストに盛り込む非活版的な世界の際たるものといっていいかもしれない。

ところが、小泉によれば女筆の中でもとくに女性らしいスタイルとされた散らし書きも、江戸後期からは少しずつ衰退していった。本論文ではその背景に、手紙や書き物における実務重視のトレンドがあったと指摘する。女子教育における往来物や書札礼の利用は明治まで続いていくが、活版印刷の進展によって散らし書きの排除は決定的になった。著者も「近世初期に連綿美のゆえに古活字版を捨てた日本人が、約400年後に今度は連綿体や散らし書きを放棄する結果となったのである。(中略)たとえ、整版本の長所たるこれらの美的要素を失っても、活版にはその代償以上のメリットが存在したということであろう」、と嘆いて(?)いる。

しかし、日本語印刷で一度活版の試みがあった後に手書きと整版(=画像)の時代になり、その後再び活版の時代がきて現代に至る、と思えば、また遠い未来、さらなるツイストが来る可能性は大いにありそうだ。今日のタイプデザインのトレンドや画像処理技術の革新を横目で眺めつつ、そんなことを思った。

鈴木哲生(すずき・てつお)

グラフィックデザイナー。1989年、神奈川県生まれ。2013年、東京芸術大学美術学部デザイン科卒業後、隈研吾建築都市設計事務所勤務を経て、2015年、オランダKABKデン・ハーグ王立美術アカデミー、タイプメディア修士課程を修了。’24年より多摩美術大学グラフィックデザイン学科非常勤講師。

室賀清徳

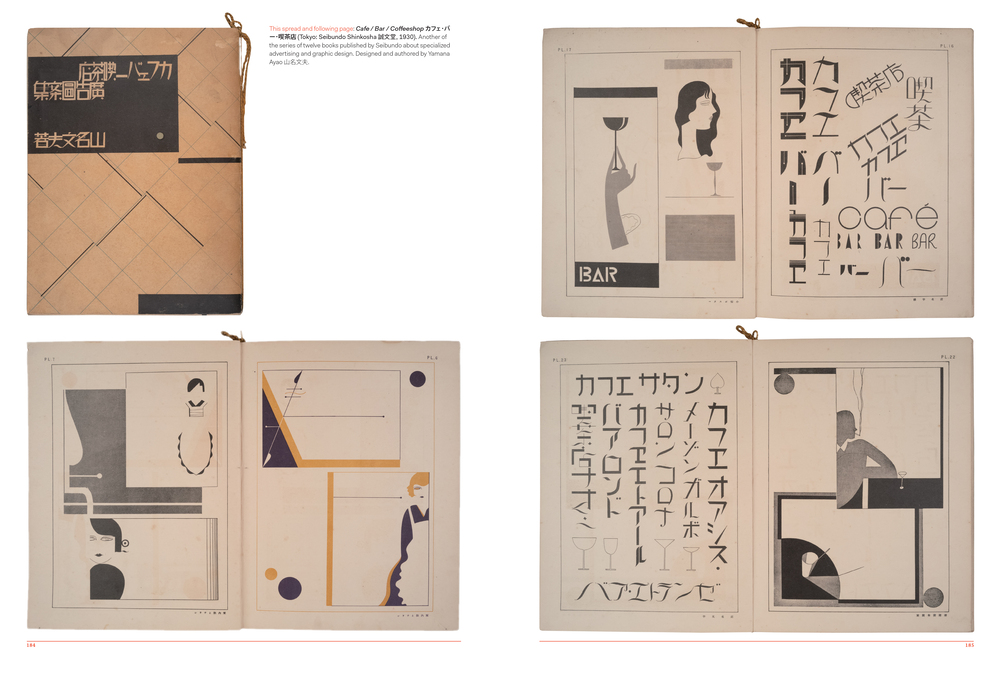

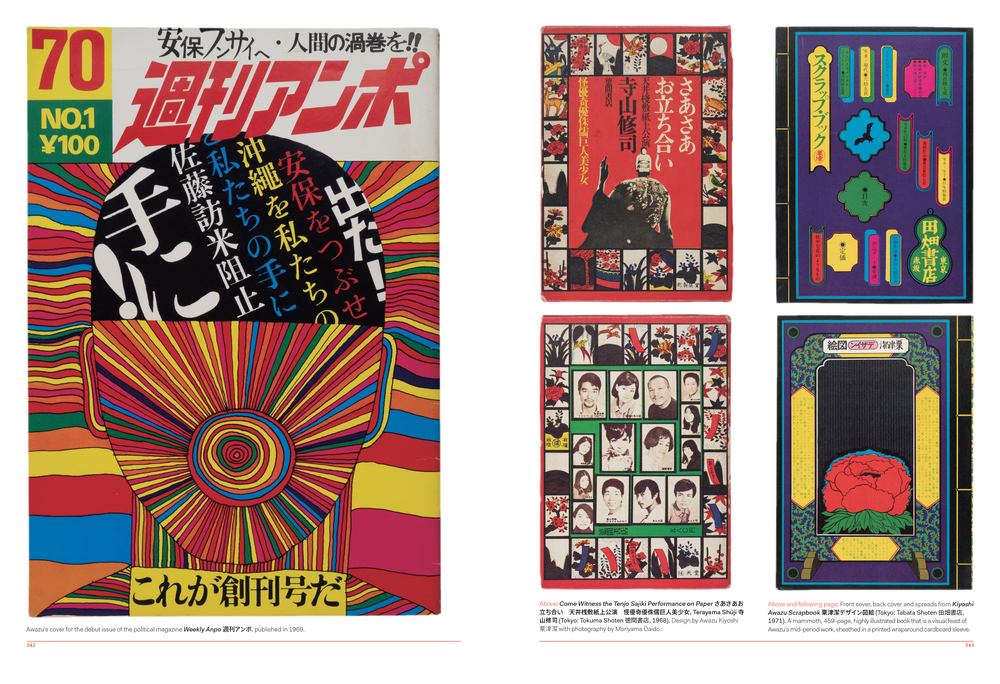

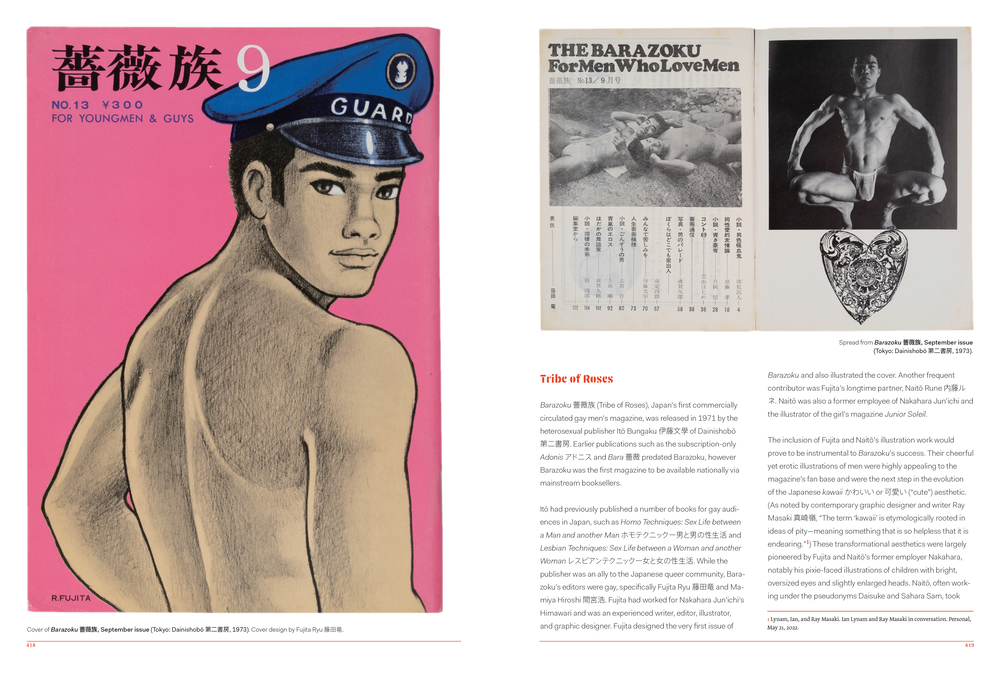

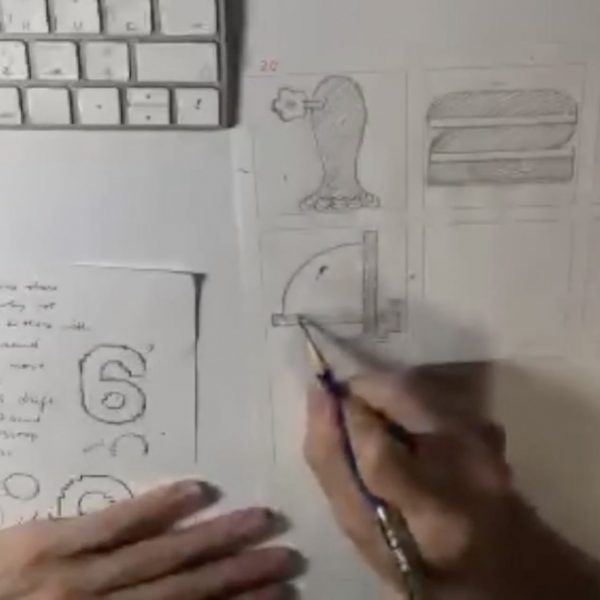

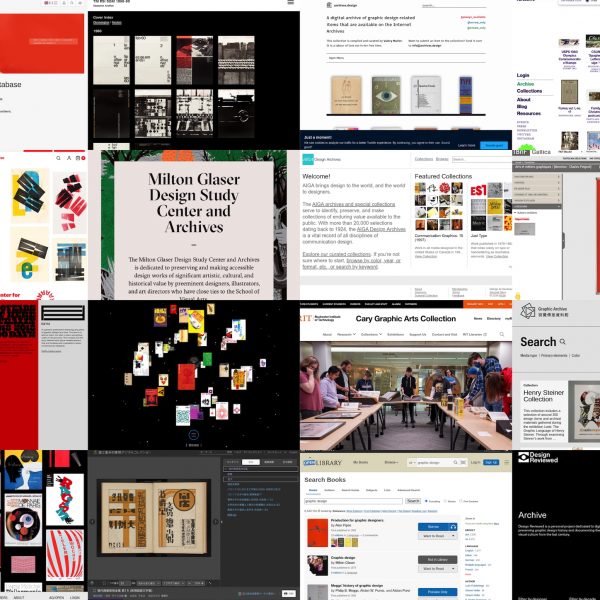

◎Ian Lynam, Fracture: Japanese Graphic Design 1875–1975

日本のグラフィックデザインの歴史は、海外からどのように認識されているのか? またそれはいま、どのように記述されうるのか。20世紀の欧米におけるグラフィックデザインの言説で、浮世絵や着物といった伝統文化、看板や広告があふれる都市風景にみられるような「グラフィックの国」として特権的に言及されてきた。

だが、その一方で、グラフィックデザインそのものの近代史については、亀倉雄策をはじめとする国際的に知名度のあるデザイナーが断片的に紹介される状況が続いている。そもそも、日本のグラフィックデザイン史は、長年にわたって指導的な役割を果たしてきた有名男性デザイナーとその代表作(多くはポスター)を中心に語られてきた。

このような歴史観への批判に基づく学術研究は社会史やメディア史においてさまざまに進められている。ただ、一般読者に向けた概略史としては像を結べていないし、英語圏においてはなおさらだ。日本在住のアメリカ出身デザイナー、イエン・ライナムによる著書『Fracture: Japanese Graphic Design 1875–1975』は以上のような状況に一石を投じる(*1)。

本書は日本の近代グラフィックデザインの展開を世界の(というか欧米の)歴史とグラフィックデザイン史と連続させつつ記述する。まず、冒頭で日本における表記体系の歴史、装飾芸術や印刷についての文化史が、ひとつの前提として概観される。その後、著者は19世紀末の近代化から20世紀後半の高度経済成長期にいたるグラフィックデザインの展開を、各時代の社会的背景の解説とその時代を象徴するデザイナーの紹介という構成で語っていく。

こういった基本的な説明は海外に伝わってこなかった文脈を埋めるものだ。だが、本書を真に特徴付けるのは、各時代の政治的、文化的文脈のなかで「グラフィックデザインの生産」を捉えようとする方針である。列伝的に紹介されているのは専門的なグラフィックデザイナーに留まらず、作家や詩人、編集者、画家やイラストレーターなど幅広い。また、日本のデザインメディアでは周縁的に扱われてきた女性には積極的に光が当てられている。

ここで参考として提示される図版は、これまでさまざまな出版物で無批判に「名作」として引用され続けてきたポスターの類いではなく、実際の社会に流通してきた印刷物が中心だ。これらの多くは著者が長い時間をかけて収集してきた史料群をもとにしている。キャプションではその図版がどのような内容や文脈のものなのかが丁寧に解説されており、グラフィックデザインを作家主義に矮小化させない。

このような姿勢とリサーチによって記述された本書は、日本語の壁に閉ざされていた日本のグラフィックデザイン史をあらためて国際的な文脈のなかへ開いていく。海外の読者にとっては本書は近代日本のグラフィックデザインの流れを捉える貴重なリファレンスであり、日本の読者にとっては自分では気付けなかった側面が映し出される鏡である。

注意したいのは、本書は取り上げられている人びとやその構成において、体系化された教科書を目指したものではないことだ。少なくとも私にとって、本書の魅力の一端はひとりのデザイナーの批評的関心による記述のダイナミズムにある。ライナムの叙述はかつてのフロイスやバードの旅行記が見せたような驚きの感覚に満ち、紙面は調査メモと写真がコラージュされた「フィールドノート」のようだ。

ライナムは序文で知人の歴史学者の発言を引用するかたちで、デザイン史の困難が「依拠する文脈のないところに構築されている」ことにある、と述べる。しかし、それでも文脈のないところには何も構築されない。私が思うに、その文脈とは、その産業にかかわる人びとたちがコミュニティの存続基盤や指針として構築してきた言説であろう(それは先人や貢献者への顕彰や美的な判断に基づくものだが、権力構造とも表裏一体だ)。

その意味で、私はライナムの試みもそのようなデザイナーによる実践的な知の一形態と捉えている。著者は序文で日本の文化的、政治的トポスを、「フラクチャー(破砕、バラバラ、こなごななこと)」にあると見なし、日本のグラフィックデザインが伝統と近代、西洋と東洋、大衆とマイノリティ、支配と被支配といった分裂の間で発展してきたことを基調に歴史を描き出す。ライナムは本書の「歴史」が「東京在住のヘテロセクシュアル/シスジェンダー白人アメリカ人男性の主観による記述」であることを明言しつつも、本書によって日本と世界の接続を試みる。

本書がグローバル資本主義や覇権国家によって世界各地でさまざまな分断が進行しているタイミングで刊行されたことは興味深い。つまり、この状況は近代デザインの始まりに内在し、日本のデザイン史の基調のひとつでもあった民主的、国際主義的な価値観を、フラクチャーの向こうに浮かび上がらせるのだ。脱神話化された日本のデザイン史が、どのように読まれていくのか。本書が日本と海外をつなぐ新たな対話の機会になることを祈りたい。

最後の最後で恐縮だが、私は著者の成果を評価する一方で、細かい事実誤認や論旨の妥当性に疑問を覚える部分が散見された点は指摘せざるをえない。これらは著者の批評的態度を損ねるものではないが、本書を参照、引用する際には注意が必要だろう。著者には今後のアップデートを期待したい。なお、著者による本書の制作プロセスについてのエッセイも公開されている(*2)。

注

*1

サブタイトルの「1875–1975」が何を起点としているのかは、私の読む限り本文では明示されていないようだ。本書の内容がカバーする範囲、つまり明治時代の近代的印刷産業の幕開けから戦後の高度経済成長の終わりまでを示す区切りとして便宜的に取られた年代だろうか。

*2

後書きでも述べられているが、本書が誕生するきっかけは、ある日の私との対話にあったという。「彼は覚えていないだろう」とライナムは語るが……。

室賀清徳(むろが・きよのり)

編集者。1975年、新潟県長岡市生まれ。グラフィックデザイン、タイポグラフィ、ビジュアルカルチャーをテーマに出版物の企画編集、評論、教育活動を行う。『The Graphic Design Review』(JAGDA)編集長。元『アイデア』(誠文堂新光社)編集長。共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド』(グラフィック社)ほか。

公開:2025/04/24

修正:2025/05/03

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

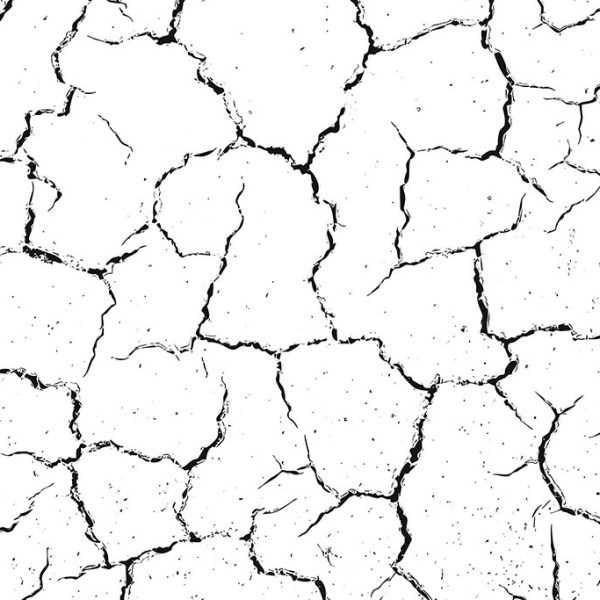

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也