在オランダアジア人デザイナー座談会

欧米のデザインスクールへ留学することは、いまどのような意味をもっているのだろうか?また、留学生の生活やその後のキャリアは、情報や経済のグローバル化のなかでどのように変容しているのか? グラフィックデザイン文化のエッジとして海外の学生から国際的な人気を集めてきたオランダで活動する、アジア系デザイナー3名がそのリアリティを語り合う。

◉オランダに来る前の生活

アユミ クアンティンとススと知り合ったのはたしか2023年くらいですよね。クアンティンが私のスタジオメイトのハンス・グレメンの元でインターンとしてしばらく働いていて、その少し後にススがスタジオに併設している「Enter Enter」(アムステルダムのプロジェクトスペース)でブックフェアの企画をやることになって、頻繁に顔を合わせるようになりました。アジア出身でオランダで学んだ人ならではの話題や悩みを3人で話すのが楽しかったし、今後留学を考えている人の参考になるかもしれないと思ったので、こういった機会を設けさせていただきました。まずは、2人のオランダに留学する前の経歴について聞かせてもらえますか。

スス 私は韓国でファッションデザインを学んで、卒業後はファッションの会社で働いていました。だからグラフィックデザインは私の第2専攻なんです。韓国の美術学校は、私がオランダで学んだリートフェルト・アカデミーと比べると堅苦しく厳しかったし、働いていた会社はボス的な文化でした。私自身、今と違ってピリピリしていたと思います。毎日朝9時から夜10時まで働いていて自分がロボットのようだと思いました。それで徐々に留学を考えるようになり、仕事を辞めたんです。

写真:Paul Berendsen, CC BY-SA 4.0

実は当時、韓国のグラフィックデザインについてはあまり知らなかったんです。グラフィックデザイナーの友人はいましたが、みなファッションブランドで働いていて、グラフィックデザインの会社で働いている人はいませんでした。仕事を辞めた後、Unlimited Editionというソウルのアートブックフェアに行ったところ、おもしろい内容のクレイジーな本がたくさんあって。そのときグラフィックデザイナーはコンテンツを作ったり編集したりすることもできるんだと気づいて、グラフィックデザインを勉強しようと思いました。

アユミ なぜオランダだったんでしょうか? 他の国や他の学校も検討しましたか?

スス ヨーロッパの学校を探していたところ、オランダのリートフェルト・アカデミーを見つけました。英語が使えて授業料も手頃なのがいいな、と思いました。イギリスやベルギーの学校も調べて、ロンドンのセントラル・セント・マーチンズにも出願したのですが、学費が高くてショックを受けました。それでアムステルダムかアントワープかで迷った末、最終的にベーシックイヤー制度(共通基礎教育。1年次にすべての学生共通の基礎科目を行い、2年次に専門コースへ進む制度)があるリートフェルトに決めました。グラフィックデザインを始める前にベーシックイヤーでさまざまな分野を試しておきたかったんです。

アユミ アントワープはファッションで有名な街ですから、ススの経歴からすると選択肢に入ってくるのもわかります。

クアンティン オランダに来る前は台北の学士課程で2年間勉強しました。クリエイティブデザインというコースで、プロダクトデザイン寄りのプログラムでした。工芸、金属工房、木工工房、あと建築も少しあって、ちょっとベーシックイヤーに近い感じです。当時から僕はタイポグラフィが大好きで、台湾で開催されたモリサワのイベントにも行くほどでした。タイポグラフィに関する本もたくさん読みました。そんな僕を見て母から「どうしてグラフィックデザイナーにならないの?」と言われたんです。それまではプロダクトデザイナーになりたいと思っていました。

アユミ 2人とも自国ではグラフィックデザインを専攻してないんですね。

クアンティン 大学2年生の頃、UI/UXの授業があったんですが先生のPowerPointスライドがとても読みづらくて(笑)、こんな先生に教わるくらいなら学校を辞めてもう働いた方がいいと思ったんです。僕のスキルなら、少なくとも凡庸なデザイナーとしてやっていくくらいには十分なんじゃないか、と。すると両親から留学を薦められました。たぶん母は僕に学士を取っておいてほしかったんだと思います。それまで留学を考えたことはなかったんですが、僕も乗り気になって留学先の国や学校を調べ始めました。ただその時点ですでに10月だったので、ギリギリでした。たった2カ月の間にIELTS(注:国際的な英語運用能力評価試験)のテストを受けて、ポートフォリオを作りました。

僕もススと同じようにまずは英語が使える学校を探し、あとは学費の面を考えてオランダという選択肢が残りました。それに、オランダはヨーロッパのすべての国とつながっているから、アメリカよりもいいなと思ったんです。正直にいうとリサーチ期間が短すぎて、当時リートフェルト・アカデミーのことは知らなかったんです。だから、ArtEZ (アーネム、エンスヘデ、ズウォレの各都市に拠点をもつ芸術学校) とKABK (ハーグ王立美術学院 ) に出願しました。ArtEZの合否結果はKABKの面接の前に出たのですが、その時点で僕は入試のプロセスに疲れ切ってしまっていて、母に「もう疲れたからArtEZに行ってもいい?」とお願いして承諾を得たんです。でもラッキーなことに、ArtEZは僕にとても合っている学校でした。

アユミ ちなみに、2人は英語をどうやって勉強したんですか?

スス 韓国では小学校、幼稚園の頃から英語を勉強するんですが、試験のためだけの英語で、書き方や読み方は教わっているけど実際のコミュニケーションができない。10年以上勉強してもスピーキングは本当にダメで……。私は韓国以外の国に住むのはオランダが初めてですが、ここで英語を学んだようなものです。だから、オランダに来た当初は本当に苦労しました。先生が「スス、あなた、本当に授業でみんなが話している内容をすべて理解できている?」と個人的に聞いてくるほどでした。それで、自分をもっと追い込まなきゃいけないと気づいたんです。クラスメイトの1人に話しかけて「私、先生やみんなとうまくやり取りできてないと思うんだ。週に1時間でいいから英語のレッスンをやってくれない?」と頼みこんだんです。

アユミ アジア圏から来た人の多くが最初に直面する問題ですよね。私も苦労しました。

クアンティン ほとんどの人が同じ道を歩むと思います。英語を20年くらい勉強してるのに、実践ではあまり役に立たない。変な単語はたくさん覚えているのに、必要なときに特定の単語が全然出てこなかったり。幸い僕はおしゃべりなので苦労は少なかった方だと思います。1年目はたくさんの留学生たちと同居していたから、朝起きてから寝るまで英語で話しているのが自然になりました。幸運なことに2年目からは仲の良いイギリス人の友人と一緒に暮らし始めました。英語をより流暢に話せるようになったのは、彼の存在が大きかったと思います。

◉オランダでの学生生活

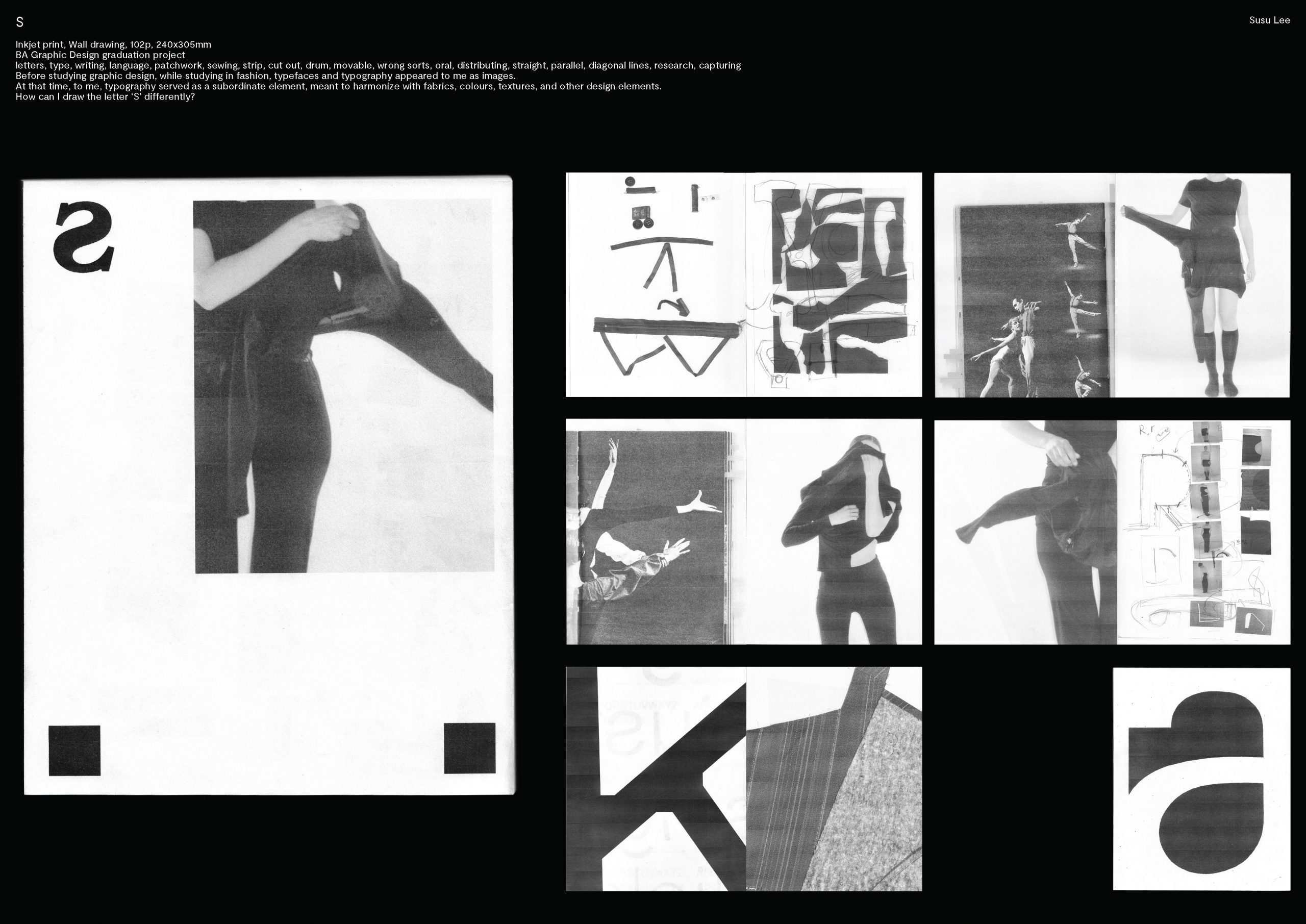

アユミ 2人とも2023年の夏にそれぞれの学校を卒業したわけですが、卒業制作を紹介してもらえますか?

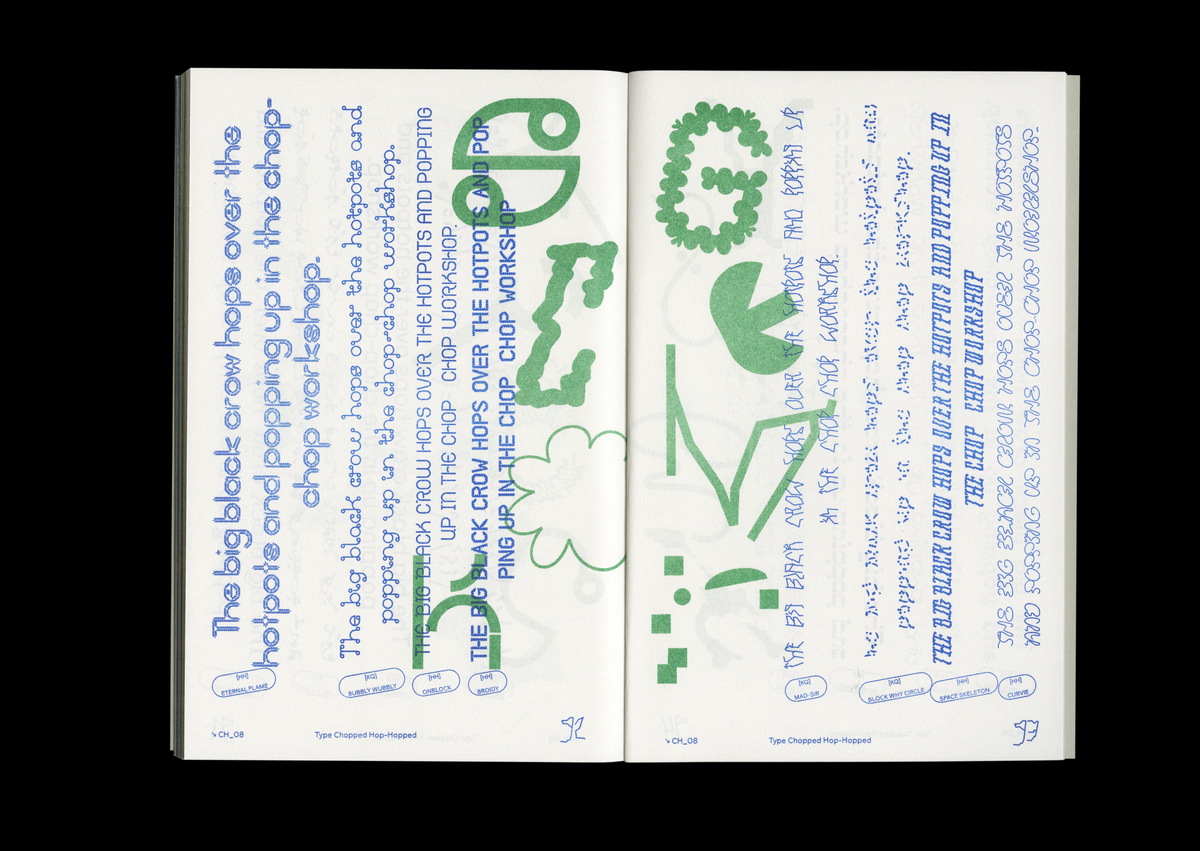

スス 私の卒業制作は自分がファッションデザインを学んでいた背景からスタートしています。ファッションデザインでは服のパターンを描くとき、まず直線から始めてそこに曲線や斜線を加えていきます。これはタイポグラフィで文字を設計していくのと同じ手順なんです。そこから着想を得て、縫い模様や縫い目を利用して文字を作りました。また、それらが身体とどのように相互作用するかについても考えました。そのほかにも描いた文字をパターンにしてスカートを作ったり、パターンの描き方を応用して壁に文字のドローイングを8×3メートルの大きさで描いたり、ポスターや本も作りました。実はこのプロジェクトはまだ進行中なんです。どこまで違う方法で文字を見られるのか、もっと探求してみたいと思っています。

アユミ ファッションデザインでの経歴が活かされていておもしろいですね。

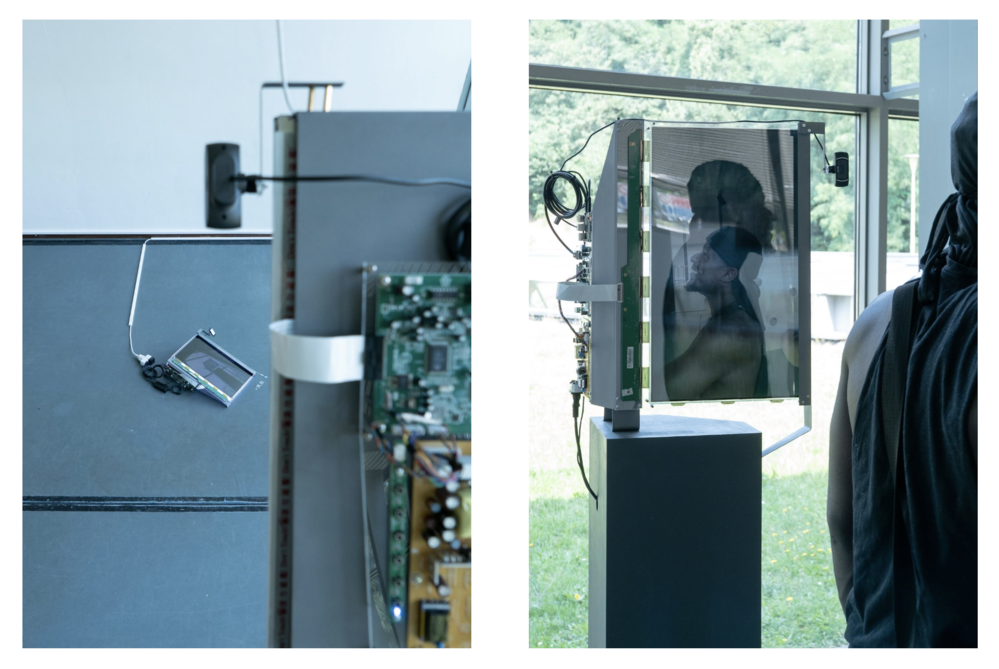

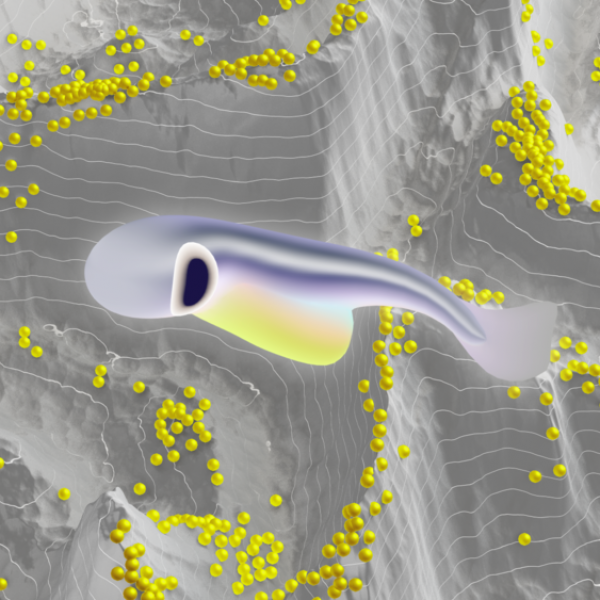

クアンティン 僕の卒業制作のタイトルは「If You Stand Far Away Enough, You Can Still See the Dinosaurs(十分遠くに立てば、いまも恐竜が見える)」といいます。ときどき夜空を見上げると、自分自身をとても小さく取るに足らない存在だと感じることがありますよね。僕は逆に、地球から200光年離れた星の上に立っている自分を想像して、そこから地球を振り返ったとき何が見えるのか、という新しい視点を提供したいと思ったんです。

何もない空間に3台のウェブカメラが別々のモニターに接続されています。1台目のカメラは空間に向けられ、観客の行動を記録する。その映像はモニターに映し出され、そのモニターに2台目のカメラが向けられる。3台目のカメラは2台目がモニターに映した映像を記録し、さらに別のモニターに投影する。こうすることでそれぞれの映像に10秒の遅れが生じて、一種のリニアな時間を作り出せます。モニターはそれぞれ透明、半透明、通常の画面なので、観客が一度通り過ぎてから戻ってくると、奇妙なことに透明のスクリーンに自分の過去が表示されていることになります。

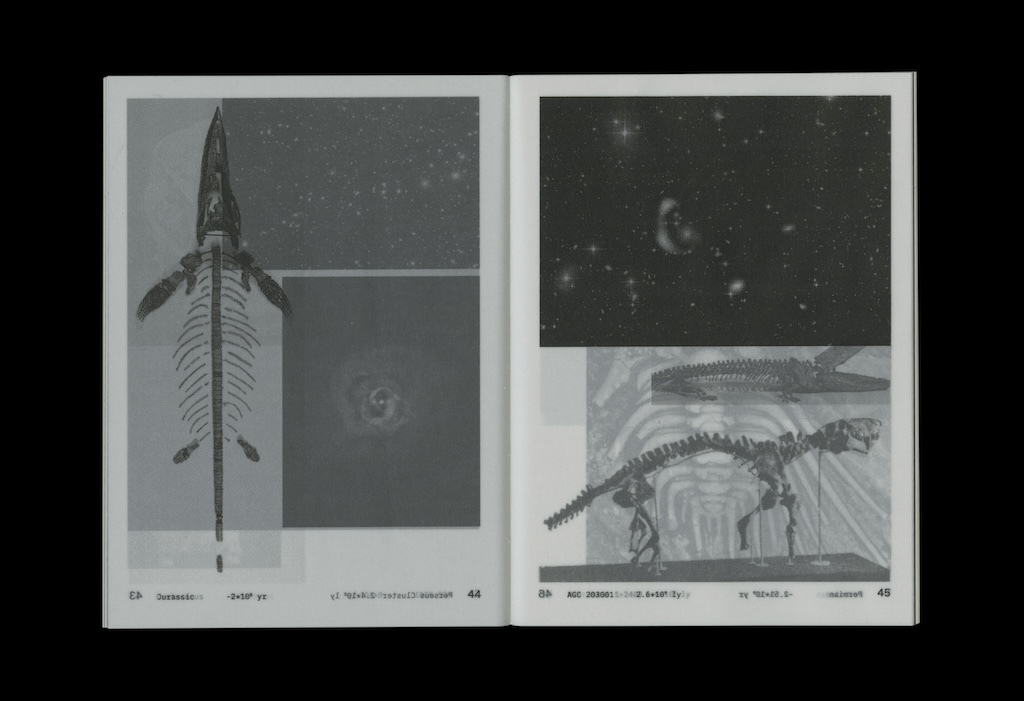

この展示ではインスタレーションだけでなく小冊子も作りました。ここでも透過性のある用紙を使っています。片方のページには銀河や宇宙、もう一方には化石の画像を集めて、1000光年先の銀河に1000年前の生物の化石というようにイメージの年数を揃えました。つまり、その銀河系の星の光とその生物が同じ時間を生きているということなんです。

アユミ 美しいだけでなく考えられたデザインですね。ところで、今日もうひとつ話したかったのは、2人とも学生時代からコラボレーションに熱心だということです。ススは「Bring Your Own Book」の設立者の1人ですし、クアンティンは「530 Typeclub」のメンバーです。

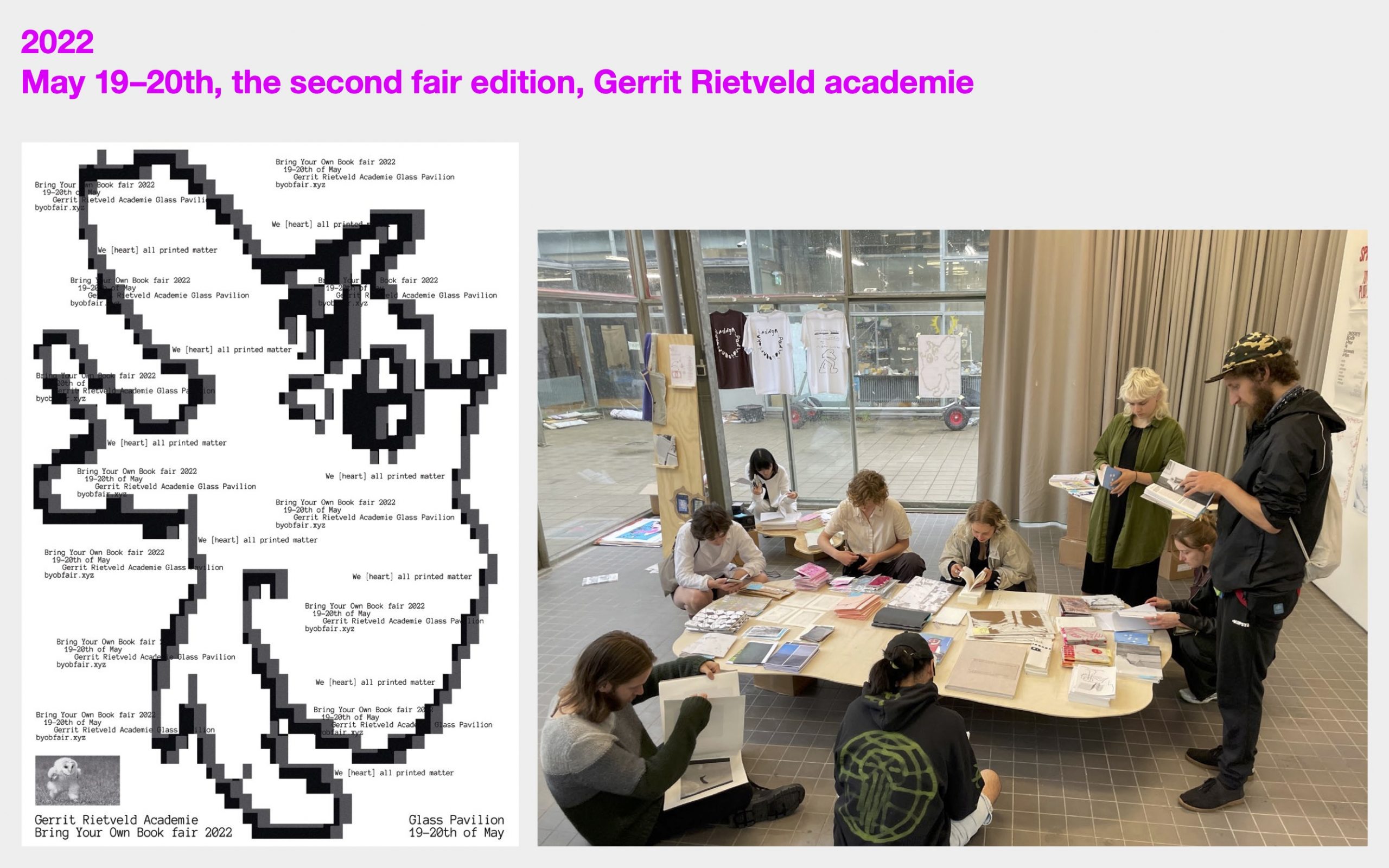

スス 「Bring Your Own Book(BYOB)」は、2021年にアウグスティナス・ミルクス(Augustinas Milkus)とジョルディ・デ・ベッテン(Jordi de Vetten)と一緒に始めたコレクティブです。彼らもリートフェルト・アカデミーの出身です。始まりは単純な疑問でした。「学校では学生が自分たちでたくさんの本やZINEを作っている。でも、どこで売るんだろう?」。だから、最初の活動としてブックフェアを開催しました。その後はブックフェアだけでなく、イベント、講演会、ワークショップなどを通して独立系出版を活性化させる活動をしています。

BYOBブックフェアは他のブックフェアのように作り手がテーブルの後ろに座り来場者と交流するという形式でなく、公募によって誰でも本を持ち込み、私たちがすべての本を陳列します。棚の整理やキュレーションのようなことはしますが、あらゆる種類の作品を歓迎しています。もちろん一部の性的な作品や暴力的な作品は除きますが。

アユミ ほとんどすべての本を受け入れるというのはラディカルですね。

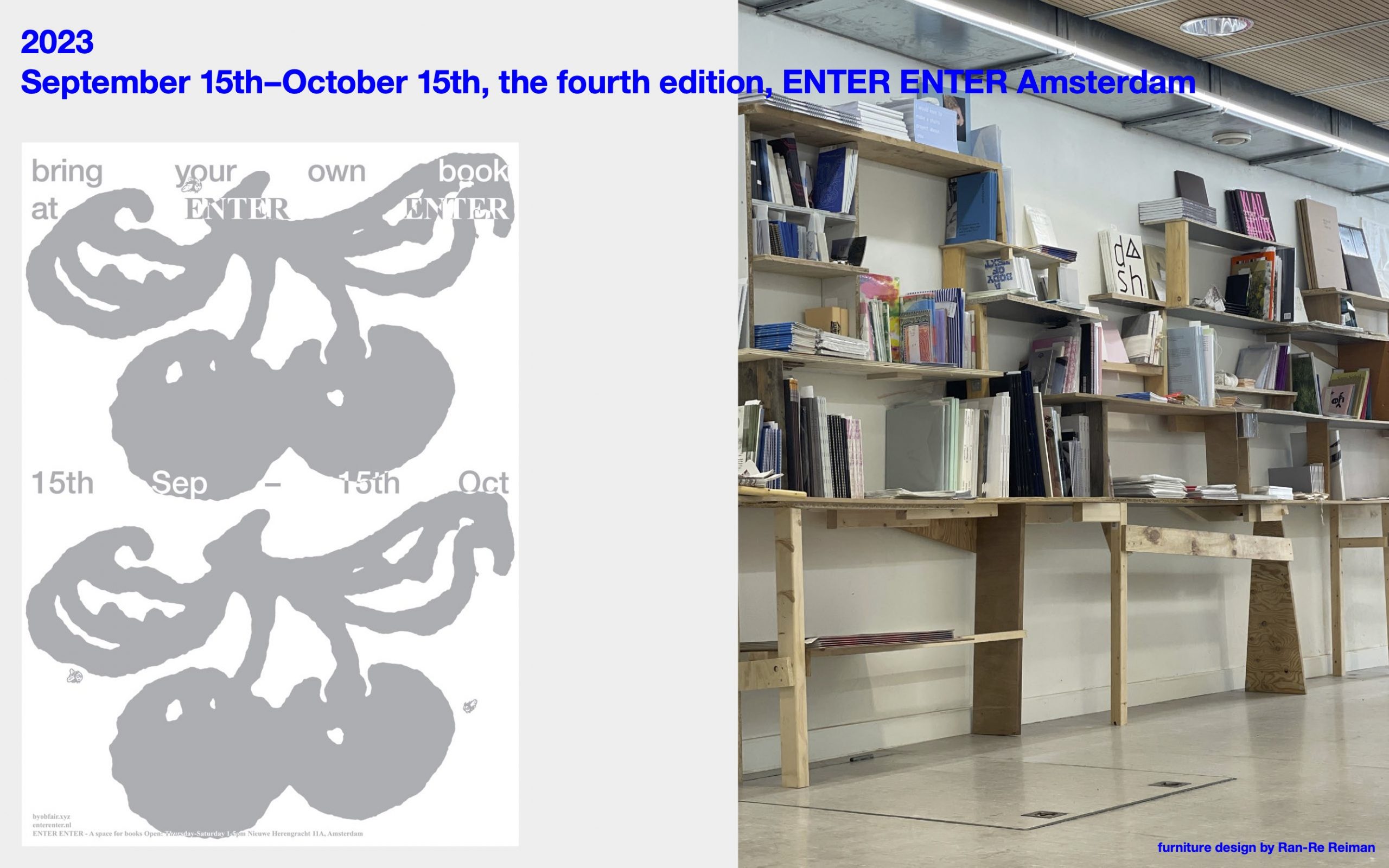

スス 2023年9月にEnter Enterで1カ月間ブックフェアを開催した際には、300点以上のタイトルが集まりました。「こんなにたくさんの人が本を作っているのに、自分の本を展示・販売する場所がないんだ!」と驚きました。学校外でブックフェアを開催したのはこのときが初めてでした。ワークショップや講演会、トークショーも盛況でした。現在は4回目のブックフェアの準備をしています(2024年5月10日終了)。今回は出版社、教育機関、団体、学生、作り手を招待し、それぞれにテーブルを設けてもらう予定です。これはブックフェアの一般的な形ですが、私たちにとっては初めての試みなので、どうなるか楽しみです。加えて、私たちの活動の記録と他の出版社へのインタビューをまとめた出版物の制作も進行中です。

アユミ それは楽しみです!

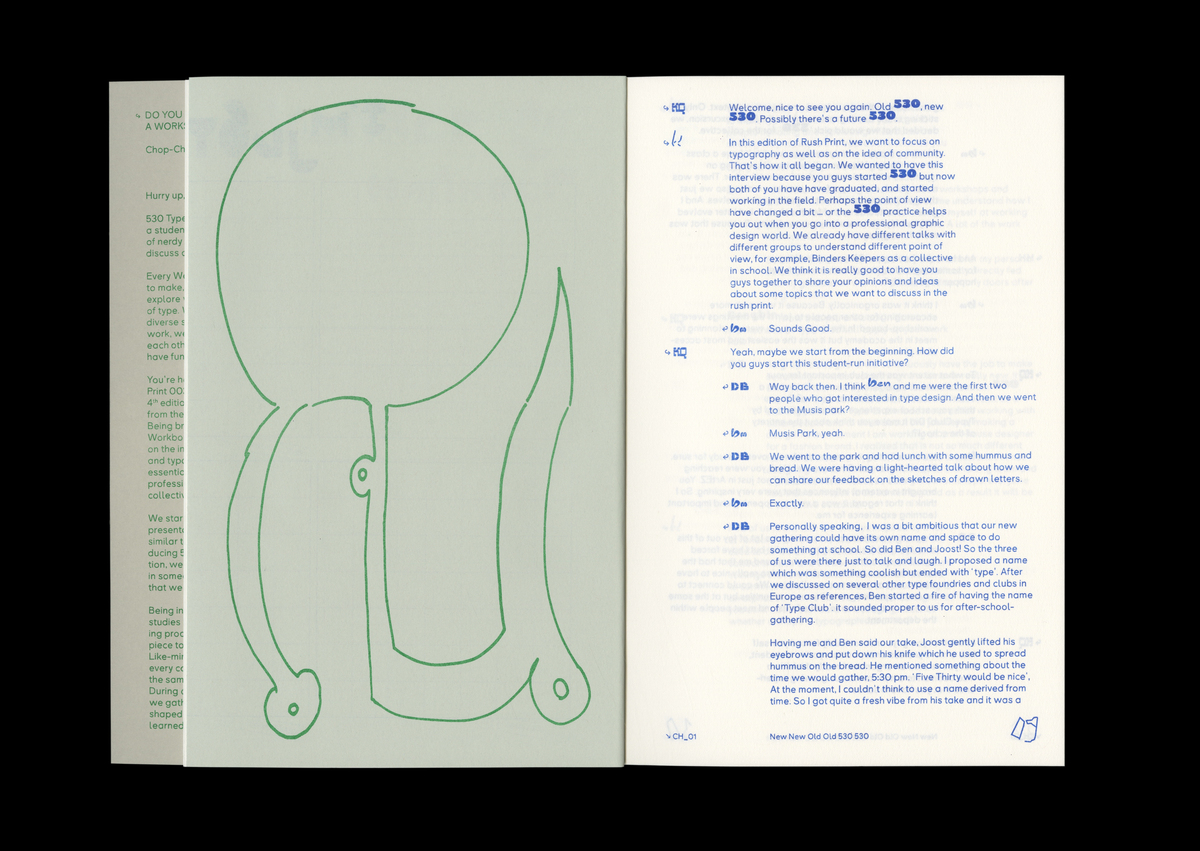

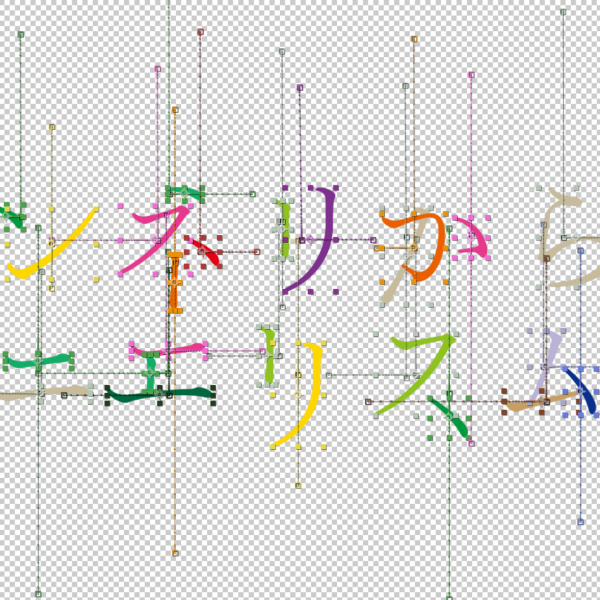

クアンティン 僕が530 Typeclubに参加したのはArtEZの1年目でした。このクラブはベンジャミン・マクミラン(Benjamin McMillan)とドンビン・ハン(Dongbin Han)、そしてヨースト・フリングス(Joost Vullings)の3人が2018年に始めた活動で、僕が入ったとき彼らは3年生でした。当時は参加者は少なくて僕は初期のメンバーの1人でした。それがきっかけで彼らの家によく食事に行くようになり最終的に本当に親しい友人になって、彼らの卒業後クラブを引き継ぐことになりました。

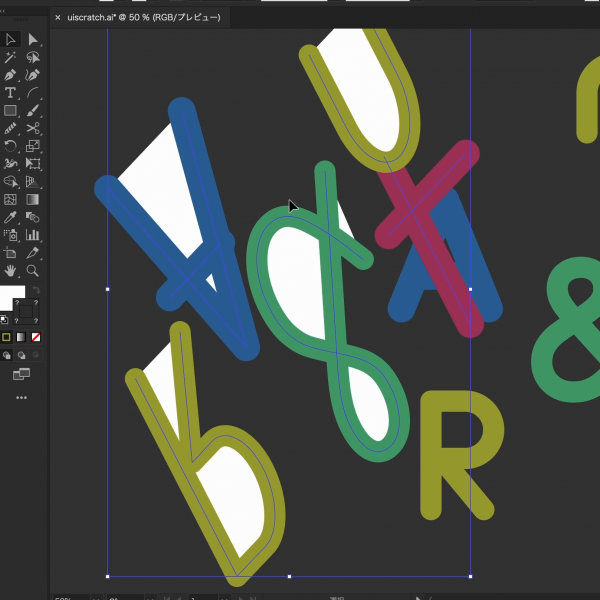

タイプクラブの基本活動は、毎週水曜日の放課後に行われるワークショップです。グラフィックデザインコースの学生である必要はなく、学生なら誰でも参加できます。ワークショップの内容は利き手でない方の手で手紙を書くようなことから、より探求的なリサーチまで多岐にわたっています。

アユミ 学校からの要請ではなく、学生主導で始まったと聞いて驚きました。

クアンティン そもそも彼らがタイプクラブを始めた動機は、学校のプログラムは真面目なブックデザインやタイポグラフィばかりで、遊びの余地がないと感じたからなんです。僕らはArtEZの教室を使わせてもらっているけど、ArtEZに所属しているわけじゃない。クラブの中では、作品に対して「美しい・美しくない」と評価するヒエラルキーはありませんでした。

ArtEZグラフィックデザイン科が発行する年次出版物「Rush Priint」の第3号。530 Typeclubの活動をまとめている。

アユミ 2人とも自分の環境に足りないものを自主的に補っていく姿勢が素晴らしいと思います。2人は企画だけでなくデザインでも他のデザイナーとコラボレーションすることが多いですよね。

スス アウグスティナスと私は、BYOBのグラフィックデザインのほとんどを一緒に手がけています。彼とのコラボレーションはいうなれば「ピンポンゲーム」です。楽しみながら素早くアイデアを出すために、私たちはよく20分間くらいのセッションをするんです。1台のラップトップPCで、新しいドキュメントを作る。1人が20分作業したら、もう1人にラップトップごとパスして同じドキュメントで20分作業してもらう。それを何回か繰り返して、構造が固まってきたら、30~40分のセッションに切り替えます。ゴールが見えてきたら「もっと必要かな?」と話し合いながら進め、「もう十分!」となったら完成です。

アユミ そのやり方で喧嘩になったりしないんですか?

スス アウグスティナスに「スス、ストップ。ちょっとクレイジーになってるよ!」と言われ、気づいたら20分以上経っていたことがあります。すぐにラップトップを彼にパスしました(笑)。BYOBのデザインでは楽しむことを一番大切にしているんです。BYOBのポスターはすべてそうやって作られています。だからみんな違う雰囲気なんです。

アユミ ポスターを1枚デザインするのに、最終的にどれくらいの時間をかけるんですか?

スス 気分次第です。たとえば、2022年のポスターは2時間ほどで完成しました。2023年のEnter Enterのポスターは1日半かかりました。

下:同じく2023年度のポスターと風景。

アユミ クアンティンはカスパー・クエインク(Kasper Quaink)とよく一緒に仕事していますよね。

クアンティン ええ、カスパーは僕にとってオランダのブラザーです。カスパーは少し変わったことをやりがちで、ブックデザインでもタイポグラフィでもビジュアル制作でも、突飛な書体や形はカスパーから出てくることが多いんです。それがある地点まで来ると、僕がそろそろ意味を持たせないといけないぞと思い、出てきた要素を理解しやすいように整理し始めます。カスパーはデザインの議論が「これはお互いの作品に対する批評であって、人格に対するものではない」ということをよくわかっている人です。それが一緒に仕事ができる理由でもあります。彼のような人は稀なので、僕は恵まれていると思います。

アユミ ヨーロッパ人であるカスパーやアウグスティナスは、アジア人であるクアンティンやススとは全く違う文化で育ってきたと思うのですが、一緒に仕事をする上で文化的背景の違いからくる困難に直面したことはありますか?

クアンティン カスパーは他文化にリスペクトがあるので、困難を感じたことは全然ありません。彼はオタクなので一緒にマンガの話とかたくさんしますし、ものすごく謙虚で配慮する一方で頑固でエゴイストな側面をもつ僕の性格をよく理解してくれていると思います。この傾向がすべてのアジア人に当てはまるわけではないですが、少なくとも僕の性格の変なスイッチをわかってくれています。僕もカスパーのはっきりした物言いとか、ものづくりに強いプライドを持っている部分を尊敬しています。そういう意味で、互いの決断を尊重し合っていると思います。

スス アウグスティナスとは3年間同じクラスでした。1年生のとき初めて一緒に課題に取り組んだんですが、「スス、楽しむことが第一だ。オーバーワークはやめよう」と言われました。彼の目に私は真面目すぎるように映ったんでしょう。まずは楽しむこと。その一言で、私は多くのことを学んだように思います。アウグスティナスはリトアニア出身なので、もちろん文化的背景の違いを感じることもあります。でも、実際一緒に仕事をしていて難しさは感じません。

リートフェルト・アカデミーには世界中から生徒が集まっています。それぞれの出身地や背景からくるさまざまな性格や習慣の違いはありますが、みんなお互いを尊重しているように感じました。私はリートフェルトで辛抱強くあることの大切さを学びました。皆やり方が異なるのでお互いを理解するまで時間がかかります。これは違う文化や背景を理解する鍵だと思います。

アユミ 自分が生まれ育った国でデザインを学ぶ場合、周りの先生や同級生も同じ文化の中で育っている場合が多いので、共通の知識や認識があることが当たり前に感じられます。でもオランダでは、たとえば原研哉もアン・サンスも王志弘も、周りのほとんどの人が知らない。それでも、先生や同級生とグラフィックデザインについて話せることはたくさんあります。それが留学して得られる新しい視点なのかもしれませんね。

スス 先生たちは本当に辛抱強くオープンマインドで、私が学校とうまくやっていけるよう尽力してくれました。

クアンティン 僕はオランダの先生と学生の関係がとても好きですね。アジアの多くの国、少なくとも台湾では、先生と本当に親しくなる機会はありません。でもここでは先生と一緒に飲んだりすると、たとえ超有名デザイナーであっても、大学時代の苦労話や仕事での失敗談をあけっぴろげに話してくれます。リアルに人間味を感じました。

スス 韓国の美術学校でも、先生と生徒の間には明確な上下関係がありました。でもオランダでは「私は1人の人間であり、あなたも1人の人間である」という感じです。先生との間に上下関係があると感じたことはありませんでした。

◉卒業後のオランダ生活

アユミ 最後に、卒業後の生活、つまり「今」に話を移したいと思います。この先オランダに滞在する予定ですか? 自分の国に帰るか、どこか別の国に引っ越すことも考えていますか?

クアンティン いつまでここにいるかはわからないですが、少なくとも滞在許可証を取得しようという短期目標を立てました。許可証が取れれば、将来自分がどこへ行くかを自分で決められるので。でも正直なところ、台湾に戻ることに対しては後ろ向きです。

アユミ どうしてですか?

クアンティン 僕はブックデザインが好きなんですが、オランダのブックデザインの文化は台湾よりも多様だと思います。また、オランダに比べれば、台湾にはアート系やインディペンデント系の出版物はそれほど多くありません。それゆえ、その数少ないデザイナーのポジションはすでに埋まっていて、僕がそこに入れるかどうかはわからないんです。それに、台湾では物事がより官僚的です。仕事をスムーズに進めるためには、お偉いさん方とちょっと仲良くしておく必要がある。僕はオランダのシステムがとても気に入っています。特に文化プロジェクトに対する資金援助。助成金制度がアーティストや写真家に多くの資金を提供してくれるから、僕たちは本を作れます。

アユミ デザイナーとして個人で独立するつもりですか? それともデザインスタジオで働くことも考えていますか?

クアンティン 正直なところ、どこかのスタジオで週に2、3日フリーランスデザイナーとして働きたいなとは思っています。定期的な収入が得られますから。卒業してすぐの今の時期は、最低限のフィーしか稼げないような仕事ばかりなのでとても疲れます。アムステルダムは違うと思いますが、僕が住んでいるアーネムでは月1000ユーロくらい稼げればなんとか生活していけます。だから、たとえば2000ユーロのブックデザインの仕事をしたら、「来月はやっていけるけど再来月以降は安定しないかもしれないな」と思う。寝る前に「自分はいったい何をしているんだろう? そこまでしてオランダにいる価値があるのだろうか?」と考えることもあります。メンタルヘルスや休日を犠牲にしてまでデザイナーとして独立する価値があるんでしょうか?

アユミ なるほど。私は今でも同じことを考えて眠れなくなる夜があります。

スス 私もできるだけ長くオランダにいたいと思っています。オランダにいたとしてもサバイバルゲームのようなものです。オランダで学士号や修士号を取得した人は、卒業後、オリエンテーションイヤーとして1年間の滞在許可証が申請できるので、EU圏外から来たほとんどの学生は取りますよね。でも、さらにその後も滞在するためのアーティストビザを取得するには、参加した展覧会や資金提供されたプロジェクトなど、オランダに滞在する根拠を証明するものが必要です。今友達と一緒にやっているプロジェクトはやりがいがあるのでここに残りたいと思っているのですが、簡単ではないです。

アユミ プライベートな質問になってしまうので答えなくてもいいんですが、今グラフィックデザインの仕事の収入だけで生活していけていますか?

スス 今は先生だったフェリックス・サルート(Felix Salut)のアシスタントをしていて、いくつか自分名義の仕事もあるので副業はしていません。私はこの1年間は将来に備えた投資のようなものだと思っているんです。クアンティンと同じように、私もベッドの中で「ああ、ここで何をしているんだろう? 韓国に戻ってスタジオで働くべきだろうか?」と思うこともあります。でも仲間と楽しくビールを飲んだり食事をするくらいのお金はあるし、私の人生にとって自由であることはとても重要なんです。オランダの生活環境は私にとって心地いい。もちろんどこに住んでもさまざまなプラスとマイナスはあると思うんですが、私にとってオランダにいることはマイナスよりもプラスの方が多い。これは私の選択で、もちろん痛みもありますが、なりたい自分に向かって突き進もうと思っています。

アユミ 恩師であるフェリックスと卒業後も働けているのはいいですね。オランダのグラフィックデザイン・コミュニティは狭いので、知り合いが誰かを紹介してくれて仕事につながることがよくあります。

スス それが私がここに残りたかった理由でもあるんです。韓国ではグラフィックデザインの現場に知り合いはいないので、ゼロから始めなきゃいけないんです。オランダにいる方が身近に感じるってちょっと変な感じですけどね。

クアンティン オランダは、ベテランデザイナーだろうと卒業したての若手だろうと、おもしろいことができる土壌があると思います。BYOBやタイプクラブの活動は直接の利益につながらなくても、同僚のデザイナーたちが評価してくれています。こういった自然発生的な取り組みがなぜか続いているんですよね。これはあくまでも僕の主観ですが、台湾でデザイナーであるためには、それ相応の鎧を纏わなくてはいけない感じがするんです。少しでも子供っぽく見えてしまうとプロではないんです。

スス 韓国のグラフィックデザインの現場は台湾よりももっと硬直していると感じています。大きなグラフィックデザイン事務所が美術館のアイデンティティから小さなギャラリーのアイデンティティまで牛耳っていて。でもオランダでは、大物デザイナーと若いグラフィックデザイナーやアーティストとの間に相互作用がある。オープンなんです。だからBYOBで何かイベントを企画するときに、気軽に先輩デザイナーや先生たちに声をかけられる。

アユミ 私は2人より長くオランダに住んでいるので、残念ながらそこまで楽観的にはなれない感覚があります。10~15年前の文化シーンは今よりずっと活気がありました。アンダーグラウンドなポップアップの展覧会が毎週のようにあって、学生や卒業したてのデザイナーが尖った告知ポスターを作っていました。今は美術館やギャラリーがどんどん商業的になってきて、その影響がデザインにも現れています。でもだからこそ、BYOBやタイプクラブのようなプロジェクトが若い世代から始まっていることはとても重要だと思うし、励みになっています。私にとっては未来への希望です!

クアンティン 最後に僕からアユミに聞きたいことがあるんですがいいですか? 長年オランダをベースに活動していてどうですか? 僕たちも同じような方向に進むかもしれないから、聞いておきたいと思って。

アユミ 最近、リートフェルトを卒業してから15年が経ったことを実感しつつあらためてこれまでの仕事を振り返ってみたんですけど、自分はこれまでキャリアを二次元的にとらえてきたように思います。つまり、Xが時間軸で、Y軸が仕事分野です。最初の頃は、経験を積めて収入がもらえるのであればどんな仕事でもやりました。締め切りに追われてどの分野が自分に合うかなんてあまり考えなかった。でも今俯瞰してみると、幸運にももともと興味があったブックデザインがメインになりつつ、最近ではそこから派生した展覧会のデザインにまで幅が広がっている。でも、今後デザイナーとして成長するためには、たぶん三次元的に「Z軸」についても考える必要があると思うんです。ただ問題は、何がZ軸になるのかわからないこと。収入なのか、やりがいなのか、はたまた別の何かなのか……。

クアンティン 15年後にもう一度同じ質問をしてみたいです。四次元に行っている可能性もあるかもしれないですね(笑)。

アユミ ぜひぜひ!また3人で話しましょう。今日はありがとうございました。

(2024年2月収録)

その後

このインタビューから1年ほど経った2025年3月現在、2人は今もオランダをベースに活動している。ススは昨年夏から週3日オランダの代表するグラフィックデザイナー、カレル・マルテンスのアシスタントをしていて、現在は今年7月からアムステルダムのステデリック美術館で始まる個展に向けて大忙しだそうだ。クアンティンは昨年デザインした本が2冊もオランダのブックデザインアワード「The Best Dutch Book Designs」に学生審査員により選出された。着実にオランダでの基盤を築いていく2人を頼もしく思う反面、私も頑張らなければと身の引き締まる思いがする。

K.Chen (Kuan-Ting Chen)(クアンティン・チェン/陳冠廷)

リサーチ、ブックデザイン、インスタレーションを中心に活動するデザイナー。台湾の台南出身。現在はオランダのアーネムを拠点に活動。2023年、Arnhem ArtEZ University of the Art(オランダ)グラフィックデザイン科卒業。2024年、Ana Cojocaru、Janine Zielman、Kasper Quaink、Tofe Al-Obaidi、Uus 117 Offerhausとともにスタジオ「local:local」をスタートした。

https://k-chen.nl/

Susu Lee (Sujin Lee)(スス・リー/이수진)

アムステルダムを拠点に活動する韓国人グラフィックデザイナー。韓国でファッションデザインを専攻した後、へリット・リートフェルト・アカデミーでグラフィックデザインを学ぶ。パターンメイキングやコラージュなどの手法を用いて、タイポグラフィとファッションデザインの交差点を探る作品を制作。現在はデザイナーのフェリックス・サルートやカレル・マルテンスと仕事をする傍ら、様々なアーティストとコラボレーションを行う。2021年よりBring Your Own Bookに参加。

http://susulee.nl/

樋口歩(ひぐち・あゆみ)

グラフィックデザイナー。オランダ・アムステルダム在住。ヘリット・リートフェルト・アカデミー卒業。2013年からロジャー・ウィレムス(Roma Publications)とハンス・グレメン(Fw:Books)と仕事場をシェアしている。

公開:2025/04/01

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

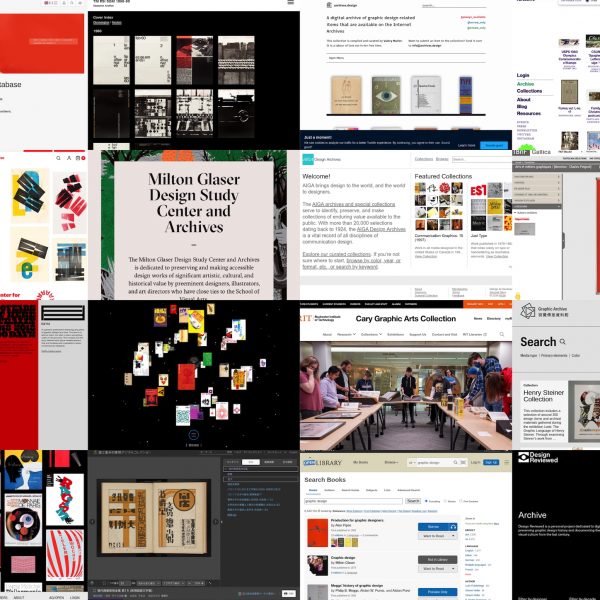

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也