数学と計算機と美学

近年、オンラインコミュニティの発展やブロックチェーン技術を背景に、ジェネラティブアートが新しいアートの形態として注目されてきた。これらの作品はコーディングや演算と直接結びついている点で、1960年代の初期コンピュータアートの美学と強いリンクを感じさせる。コンピュータ処理を介在させた高精細なイメージが私たちの日常のリアリティを構成している現代において、ジェネラティブアートはどのような意味や価値を提示しているのだろうか? 数学とアートを横断して活動してきた著者が自身の実践を振り返りながら考察する、ジェネラティブアートの存在論。

バナー画像:巴山竜来

◉数学の美学とアートの美学

「数学のグラフィックデザインはなぜダサいのか。数学でやっていることの中身はカッコいいのに、そこで使われている図のデザインはどれも野暮ったく見える。デザイナーからすると、ものすごくもったいないことをしているように思える」。これはあるグラフィックデザイナーと交わした何気ない会話の一部だ。断っておくと、これを聞いて嫌な気分になっただとか、そのデザイナーは数学を何もわかっていないとかを訴えたいつもりはない。ただこの指摘は、デザイナーと数学者の美学の違いを象徴的に表しているだろう。

数学者からすると、図はあくまで人間の理解の補助のために使うものであり、そこに本質はないと考える。たとえば小学校の幾何で出てくる図も、本当は線分に厚みはないので、そもそも数学的には正しい図ではない。3次元幾何の世界にも光源があるわけではないので、本来そこには影も色もないのだ。図には必ず人の視点が介在している。人による飾り付けの要素を最小限に抑え、シンプルに数学的想像力を想起させるような図こそがカッコいい、というのが数学者の美学だろう。数学者が片手をポケットに突っ込みながら、無造作にフリーハンドで黒板に書かれた図にこそ、数学的なカッコよさがある(図1)。むしろ必要以上に見た目にこだわることこそ、数学的美学においてはダサい。

見た目への素っ気なさが引き起こすある種の「野暮ったさ」が、逆に誠実性を帯びるということもある。数学者のホームページを見ると、Google Siteのテンプレートをそのまま使ったようなものや阿部寛のホームページを彷彿とさせるようなものも少なくない。逆にWebGLを使いこんだインタラクティブなデザインの数学者のホームページがあったとしたら、何かあやしさを感じてしまうだろう。千葉雅也のいう「アンチセンス」(注1)がそこにはあり、デザイン的洗練が必ずしも良い効果を与えるとは限らない。数学の教科書の表紙にしばしば使われる3DCG(図2)も、俗なカッコよさとは離れた雰囲気が教科書的な真面目さを演出しており、そこに定番の安心感がある。

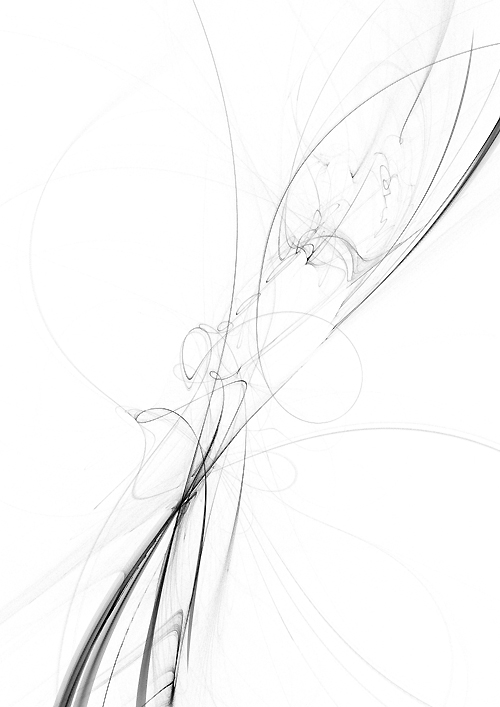

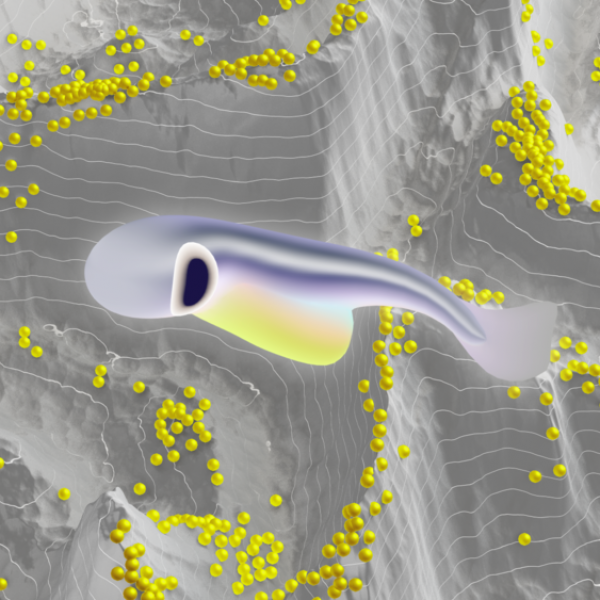

そもそも高度に抽象化した現代の数学を、直観的に理解できるような図に落とし込むのは至難の業である。幾何学は目で見えるかたちや現象を測量して分析することが起源にあったが、現代数学で扱う抽象的概念の数々は絵で表すのも難しい。宇宙や生物など何らかの自然現象であるならば、写真やコンピュータシミュレーションによって研究対象を視覚的に表すことはできるかもしれないが、高次元の幾何学のようなものだと、人が知覚できる視覚情報に落とし込んだ時点で、その本質からかけ離れてしまうジレンマがある。私が10年近く作成してきた数学の月刊誌『数理科学』の表紙CG(図3)は、どのように現代数学を視覚化するか、またそこでデザイン性とどう折り合いをつけるか、ということに対する試行錯誤であった。

表紙画像では数学的な対称性の構造を使って3次元形状をモデリングしている。後述するジェネラティブアート的手法により、乱数的要素を加えて3Dモデルに「味付け」をしている。

数学はどのようにデザインやアートの文脈に落とし込むことができるのだろうか。これは新しい問題ではなく、古くはロシア構成主義やバウハウスなどモダニズムの時代からその融合の試みがなされてきている。しかし美学的な齟齬の問題は依然としてあり、いまだ挑戦的なテーマである。これに関して私が行ってきたいくつかの事例を紹介したい。

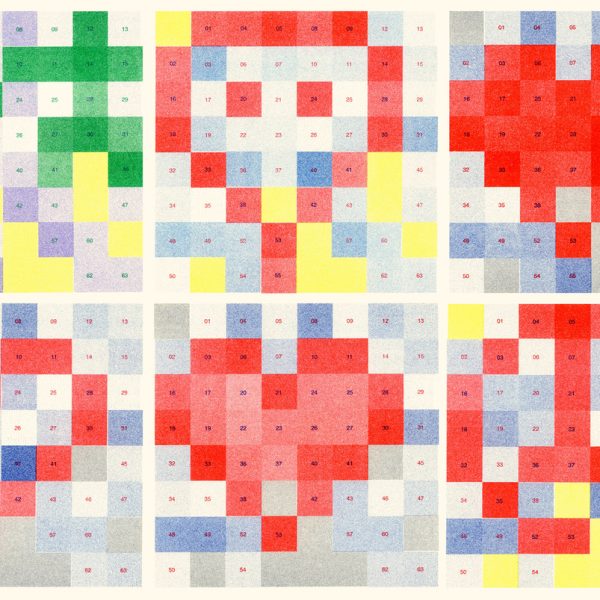

グラフィックデザイナーの長井健太郎とのコラボレーションでは、素数の可視化をテーマとした作品を制作した(図4)。素数の可視化自体はウラムの螺旋やサックスの螺旋など古くからある方法も多く、数学的には特に目新しいテーマではない。だがここにデザイナーの手を介することで、数学の「野暮ったさ」がそぎ落とされた、新たなデザイン作品が仕上がった(ちなみに冒頭の話は長井氏との会話ではない)。また画家の山本雄基と行っているコラボレーションでは、3DCGを使った絵画と数学の融合を試みている(図5右)。山本はランダムに配置された円に画像処理的な操作を加え、複数のレイヤーごとに描画するスタイルが特徴的な作家だ(図5左)。ここでは山本の従来の技法を3DCGで拡張しつつ、そこに数理的な生成手法を取り入れて作品を制作している。

出典:D&AD Awards 2024 Wood Pencil (https://www.dandad.org/awards/professional/2024/238105/visualization-of-prime-numbers/)

出典:https://yamamotoyuki.com/artwork/2023/

◉「ジェネラティブアート」と呼ばれた何か

数学を可視化するための道具の一つがコンピュータである。20世紀後半にはカオスやフラクタルといった数理現象が、新しい数学の風景としてコンピュータによって発見された。こういったCGによる可視化技法がデザイン・アートに応用されてきた中に、ジェネラティブアートと呼ばれるものがある。多くの場合、ジェネラティブアートはメディアアートの文脈の中に位置づけられて語られるが、それとは別に数学者の視点からジェネラティブアートについて概観してみたい。

まず一口に「ジェネラティブアート」といっても、生成AIとブロックチェーン技術が一般化する以前と以降で、その風景は大きく変わってしまった。変わってしまった後のことは後述するとして、ここではそれらが登場する2020年頃より前に「ジェネラティブアート」と呼ばれていたものが何であったかを考えてみよう。

日本語で出版されているジェネラティブアートの本として有名なのはマット・ピアソン『ジェネラティブアート』だろう。この本での定義(注2)によると、ジェネラティブアートとは大まかにいって自律的要素を含む芸術表現のことである。例えば盆栽を考えてみよう。盆栽では枝に針金をかけて育て、その形を整える。ここでは人が形のすべてをコントロールするのではなく、成長の細部は植物の自律性に委ねられる。計算機こそ使わないものの、盆栽は人と植物のコラボレーションによる、自律性が組み込まれたアートだ。

プログラミングでは、しばしば乱数やノイズによって疑似的に予測不可能な要素を組み込み、人間が完全に作品設計をコントロールするのではなく、偶然性と戯れることで創造性を拡張する。とくにその特徴がよく表れるのは、コンピュータの特技ともいうべき圧倒的な計算量で見せる表現の場合である。図6のように、大量の点をばらまいて、それらにオブジェクトを配置するといった表現技法はジェネラティブアートではよく使われる。近年の高速化したGPUはリアルタイムでの大量の描画処理を可能にし、VJ界隈では「ジェネ系」とも呼ばれてそのスタイルが広がっている。

3次元空間にノイズ関数から生じるベクトル場を発生させ、点の軌跡を描き、その上に球体を配置している。

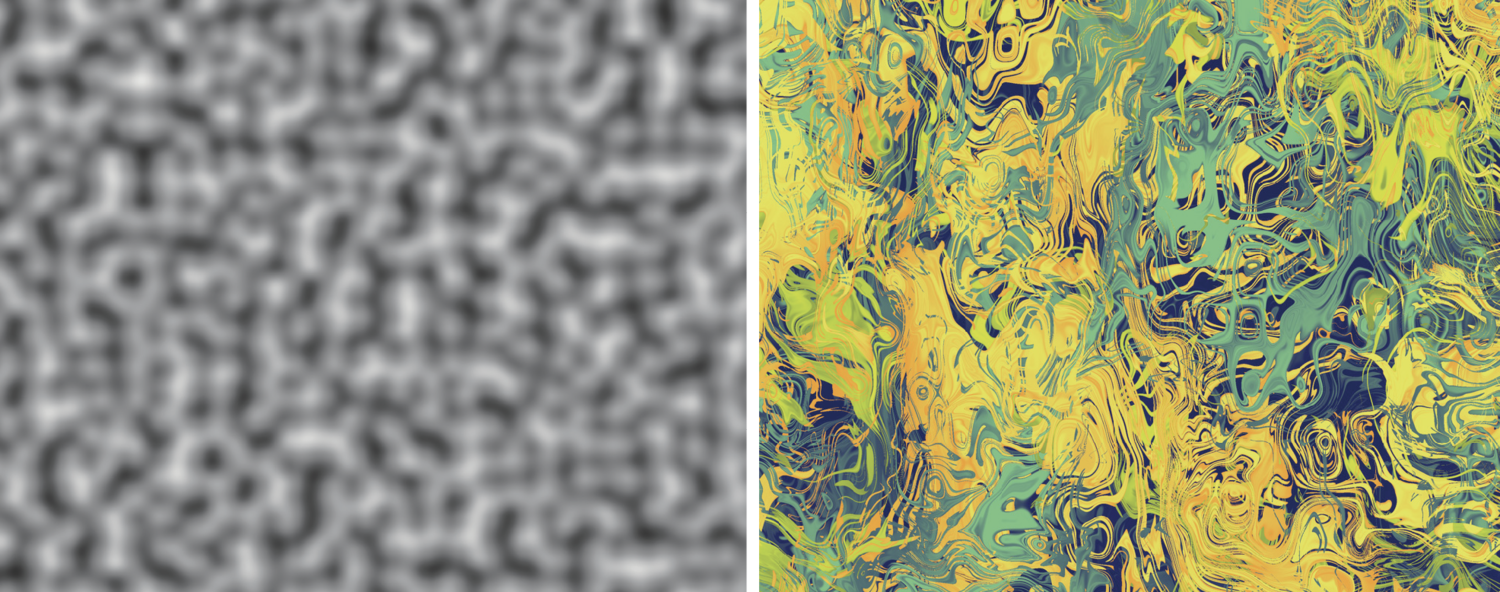

かつてのジェネラティブアートにおける「ジェネラティブ(生成的)」は、どちらかというとCGにおける「プロシージャル(手続き的)」に近いものであった。図6のようなゆらぎのある動きにはノイズ関数が使われているが、これはCGコミュニティで開発されたプロシージャルノイズの技術に基づく。シンセサイザーがホワイトノイズを加工することでさまざまな音をつくりだすように、CGの場合も素材となるノイズを加工することでさまざまなテクスチャをつくる。プロシージャルノイズの技法では、あるアルゴリズムに沿って計算することでノイズを生成し、そこから大理石や炎、地形や波面などさまざまなテクスチャに加工する(図7)。これはそもそも映画やゲームでの実用的なCG制作に使われるためのものであったが、次第に創造的表現にも取り入れられるようになった。

出典:巴山竜来『リアルタイムグラフィックスの数学』(技術評論社、2022)

CGに関わりのない読者にはプロシージャルといってもあまりピンとこないかもしれないが、その場合は料理に見立てると分かりやすいだろう。クリエイターは料理人であり、美味しい料理をつくるための創造的なレシピづくりに料理人の腕の見せ所がある。ジェネラティブアートにおけるノイズとは、調理の仕方によって主菜にも、副菜にも、調味料にもなる大豆のような万能食材のようなものであり、味気のない食材に一味加えるだけで旨味を加えることができる。数学は食材をつくるための畑のようなものだ。数学の畑からつくった食材から美味しい料理をつくる、というところにプロシージャルの面白さがある。Inigo Quilez(iq)の作品群(図8)は、ミシュラン星付きクラスともいうべきプロシージャルCGの名品である。

ノイズ関数を使って地形や雲をプロシージャルに生成している

出典:Shadertoy (https://www.shadertoy.com/view/4ttSWf)

◉マテリアル/プロシージャ/マシン

料理における食材/レシピ/調理器具の関係は、ジェネラティブアートにおけるマテリアル(素材)/プロシージャ(手続き)/マシン(機械)の関係に対応する。計算機に実装された数学的な関数や外部から取得したデータを素材とし、そこからマシンがプロシージャルに処理することによって作品がつくられる。美味しい料理をつくるコツは食材の持つ本来の味を引き立てることにあるように、素材の本質的な魅力をどう引き出すかがジェネラティブアートでは重要である。ノイズがそこで多用されるのは、素材としての可塑性の高さ、遊びの要素の多さによるものだ。このようなデジタルアートにおける素材主義的な考え方を、久保田晃弘は「デジタル・マテリアリズム」という概念で提唱している(注3)。

初期ジェネラティブアートの重要な作品として、木本圭子の「イマジナリー・ナンバーズ」がある。これは複雑系の数理モデルを素材としてつくられており、数学的な美学とマシンによる計算の力、そしてアーティストの感性が高いレベルで融合した作品だ。単に数学的関数を道具として使うのではなく、そこに本来の数学としての魅力を引き出し、さらに計算的美学を共存させている。

出典:木本圭子『イマジナリー・ナンバーズ』(工作舎、2003) https://www.kousakusha.co.jp/RCMD8/kimoto10.html

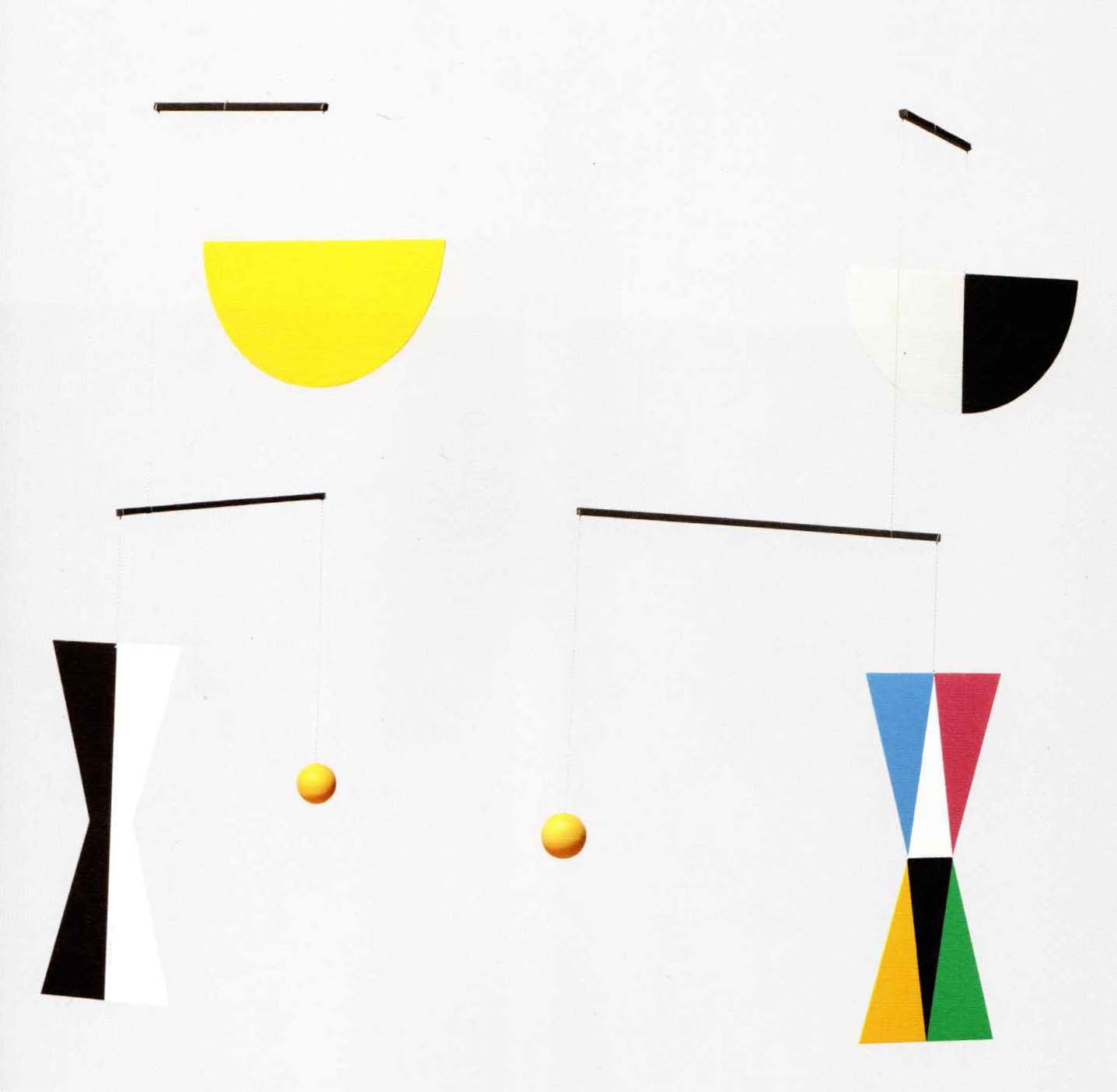

時代を遡れば、コンピュータが普及する以前の20世紀前半に活躍したデザイナーであるブルーノ・ムナーリの活動に、私はジェネラティブアートの萌芽を見いだす。ムナーリの代表作である「役に立たない機械」は、不安定な状態で吊るされた幾何学的なかたちが、空気や光といった周辺環境によってゆらぐ作品だ。作品の中に空気や光という不安定な素材を取り入れ、そこに遊びの要素が含まれたこの作品にこそ、自然の偶発性と戯れるジェネラティブアートの原点があるだろう。

出典:『ブルーノ・ムナーリ』(求龍堂、2018) 01-011

またムナーリが残した次の言葉は、現在のジェネラティブアートの美学にそのまま直結している。

「芸術家は機械に関心を持たなければならない。ロマンティックな絵筆を捨て、埃まみれのパレットやカンバス、イーゼルを捨てなければならない。機械を解剖し、機械の言語、本質を理解していかなければならない。その機能が屈折した形で果たされるように機械を再設計し、芸術家一人一人の手段によって機械それ自体との芸術作品をつくりあげるのである。」(注4)

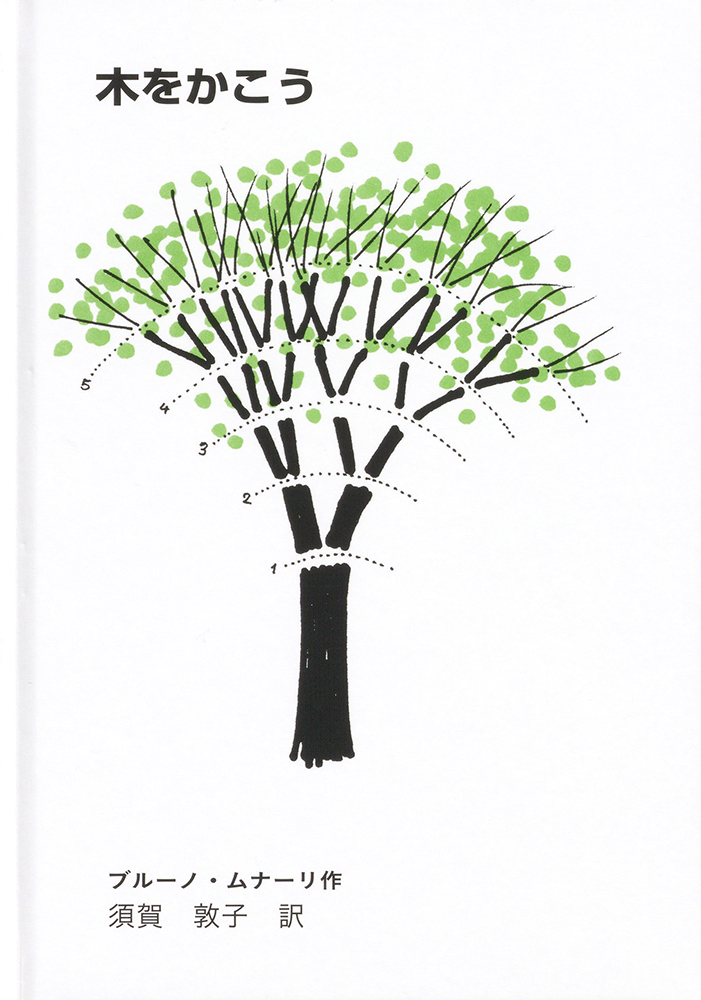

ムナーリの幅広い活動領域は教育にも及ぶが、子どものための絵本である『木をかこう』(図11)では植物のプロシージャルな形状生成技法であるL-System的な方法論を子供向けに書いており、その先見性には驚いた。

マテリアル/プロシージャ/マシンという観点でジェネラティブアートを捉えると、それはデジタルアートには限らない。むしろ物理的なものの方が、素材としてはるかに豊かな情報量を含んでいる。ムナーリの「役に立たない機械」を現代アートのフィールドで洗練させた最前線の作家がオラファー・エリアソンだろう(図12)。光や水といったゆらぎのある自然物や幾何学図形の素材としての使い方、そこに環境問題のコンセプトを埋め込ませて作品として仕上げる技巧は、アートとして最も成功したジェネラティブアートといえる。マテリアルの使い方、見せ方という点では、名和晃平や中山晃子の作品からも同様にジェネラティブアート的な美学を感じさせる。セルオートマトンなどの数理モデルをモチーフとする村山悟郎の作品は、自らの身体をマシンとした、ジェネラティブアートといえるだろう。

出典:https://olafureliasson.net/artwork/the-exploration-of-the-centre-of-the-sun-2017/

出典:http://goromurayama.com/works/92/index.html

◉テキスタイル

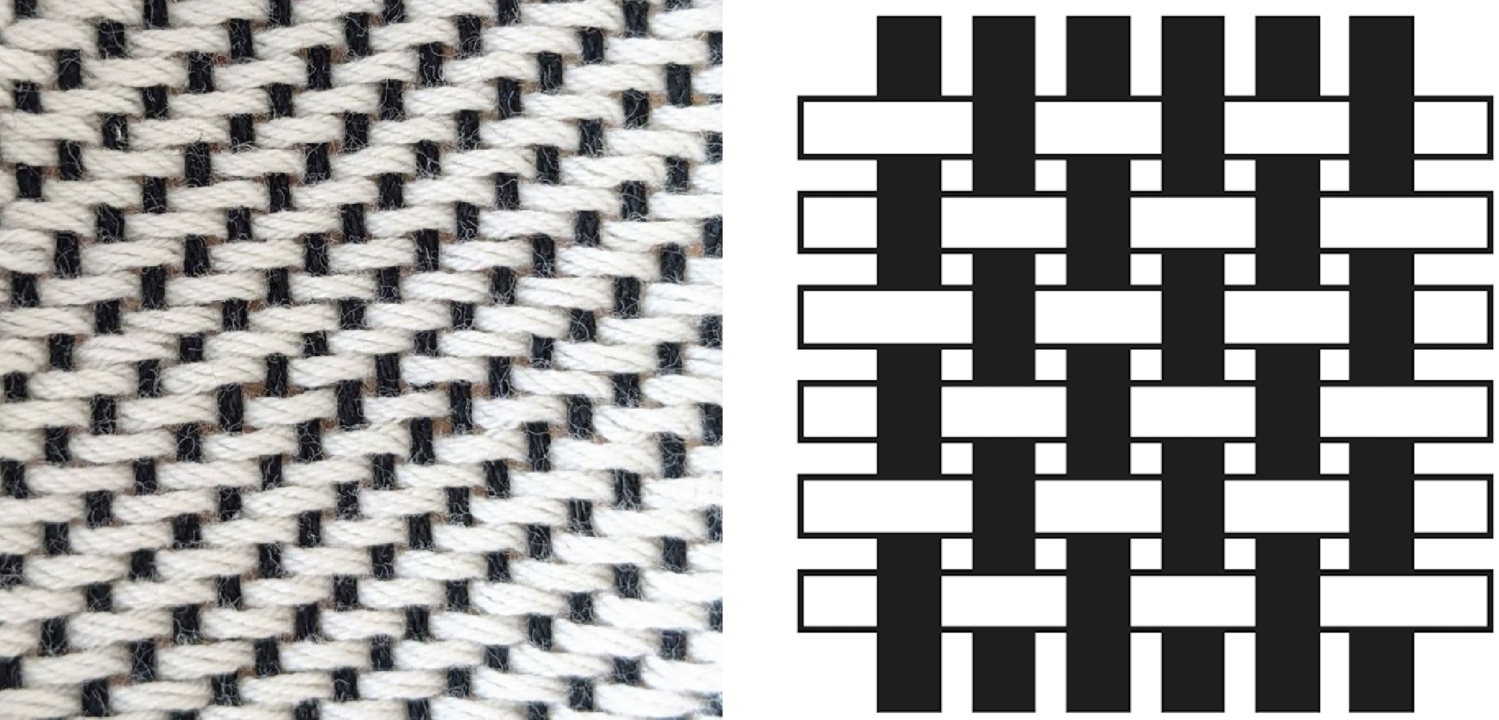

私が近年取り組んだプロジェクトに織物のプロジェクトがある。織物というとどちらかといえば手工芸的なものや、旧世代の工業製品を想起させるが、マテリアル/プロシージャ/マシンがつくるアートとして見れば、そこにジェネラティブアートとしての面白さを見いだすことができる。織物は二方向の糸の交差によってできており(図14)、それはマシンで糸を持ち上げてできた隙間に糸を通す、という手続きを経て製織される。糸を持ち上げるか上げないかという二値情報によって織物の構造が定まる。コンピュータの祖先として知られるジャカード織機では、パンチカードにそのデータが格納されていた。

現在のコンピュータにおける画像データはピクセルの色情報でイメージを表現するが、それと同様に織物では糸の出方によって布の模様や手触りをつくる。画像データと異なる点は、布として成立させるための構造上の要請条件にある。画像データの場合は画像フォーマットにさえ従っていればどんなものでも画像となりうるが、織物の場合はマシンが正常に作動し、できあがったものが布としての強度を持つような織物構造が必要である。極端な話、すべてのピクセルの色情報が0であるような真っ黒の画像は、織物だと糸が交差しないため布として成立しない。これは物理的な結晶にその類似を見出せる。結晶として成り立つためにはその原子配列に対称性・反復性を持つ結晶構造が必要とされるが、織物の場合も同様にそういったパターンを持つ織物構造によって品質とデザインが保たれてきた。

西陣織企業HOSOOとのプロジェクト「Quasicrystal」(図15)は、反復構造を持たない結晶構造である準結晶(quasicrystal)をメタファーとして、新たな織物構造を探求するプロジェクトである。西陣織の特色はその糸素材にある。金箔のような通常の糸とは異なる素材を使うことによって、布として豊かなテクスチャをつくりだせる。すでに確立した織物構造を使って織り柄をつくるのではなく、その基礎的な構造のレベルから数理的に生成し、ジェネラティブアートとしての新たな織物の可能性を拓いて、伝統工芸の美学と組み合わせることを目指した。

西陣織職人との協働により、織物組織の設計から作品制作まで関わったプロジェクト。メディアアーティストかつプログラマーである古舘健、堂園翔矢、平川紀道とともに、2020年に展示を行った。筆者は手前の織物作品を制作。

出典:https://www.hosoogallery.jp/exhibitions/quasicrystal/

◉ソフトウェア

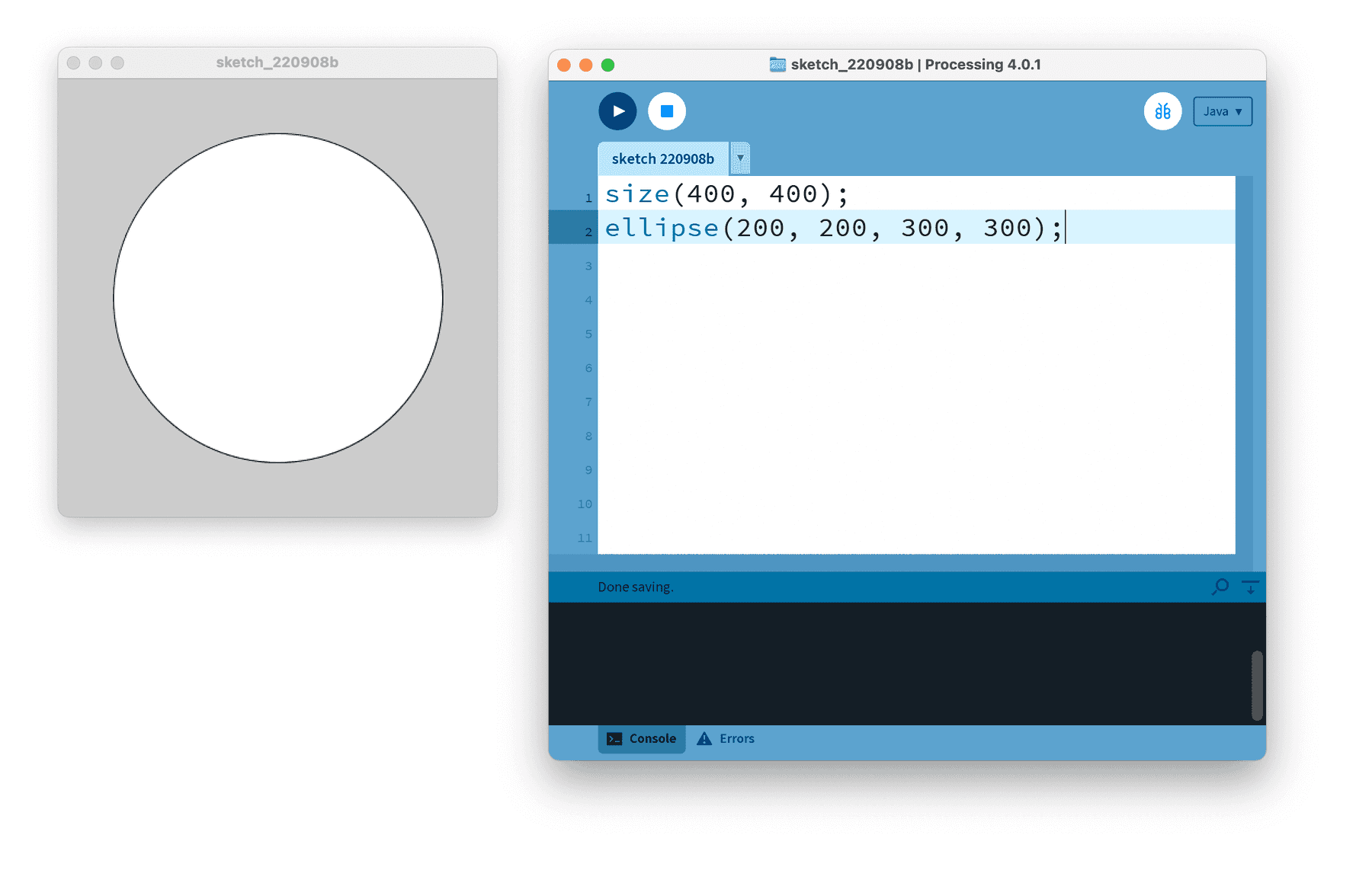

デジタルアートとしてのジェネラティブアートの勃興は、プロセッサーの高速化とソフトウェアの普及、コミュニティ形成を抜きには語れない。ソフトウェアで最もその貢献が大きいのはProcessingだろう(図16)。簡単なコードでCGを生成することのできるこのソフトは、プログラミングの入門ツールとして教育の現場でもよく使われる。Processingの思想的背景にはクリエイティブコーディングがある。クリエイティブコーディングは、実務的な処理を行うためのプログラミングに対するカウンターとして創造的なプログラミングを志向する行為に由来する。これはムナーリの「役に立たない機械」にも通底する思想でもある。しかし今となっては、ScratchやProcessingを入り口としてプログラミングをはじめた学生にとって、もはやクリエイティブでない方のプログラミングの方が珍しいのではないだろうか。それほどまでに「創るためのプログラミング」は普及した。Processingが単に幾何学図形の可視化ツールとしてではなく、アートを創るための道具として普及したのは、Processingにノイズ関数が組み込み関数として入っていたことによる影響が大きいだろう。

出典:https://processing.org/

また日本におけるProcessingの普及は、田所淳によるWEBでのチュートリアル資料(注5)も大きい。私はProcessingはおろかプログラミングの教育すらまともに受けてこなかったが、独学で学ぶ上でネットでの技術情報にはとても助けられた。近年はProcessingだけでなく、その一歩先に行くためのプロシージャル系ツールであるTouchDesignerやHoudini、シェーダコーディングに関する情報も日本語ですぐに検索できる。これによってコミュニティの厚みが10年前と比べても格段に上がっただろう。

◉テクノミュージック

ここまでの話では主にグラフィックスの生成について考えていたが、それよりもデータ量の軽いサウンドメディアにおける生成的手法の方が歴史的には先立つ。個人的な話でいうと、私がコンピュータを使ったジェネラティブな表現と初めて出会ったのも、90年代後半頃、テクノミュージックを介してだった。テクノの中でも、IDMとカテゴライズされる非ダンスミュージック系電子音楽で、とりわけ実験的で先進的なミュージシャンにオウテカがいる。初めて聴いたオウテカの音楽は、私がこれまでに聴いていた音楽にあった「楽器」や「演奏」という概念から大きく逸脱しており、そもそも何でどうやってこの音楽をつくっているのかということが謎に包まれていた。当時雑誌のオウテカのインタビュー(注6)を読んで、どうやらSuperColiderというプログラミング言語と高速フーリエ変換という技術が楽曲制作に使われているということがわかった。具体的にそれが何なのか当時は全くわからなかったが、人間が楽器を演奏するのではなく、数学やアルゴリズムによってグルーヴのある音楽をつくっていることに驚いたのを覚えている。

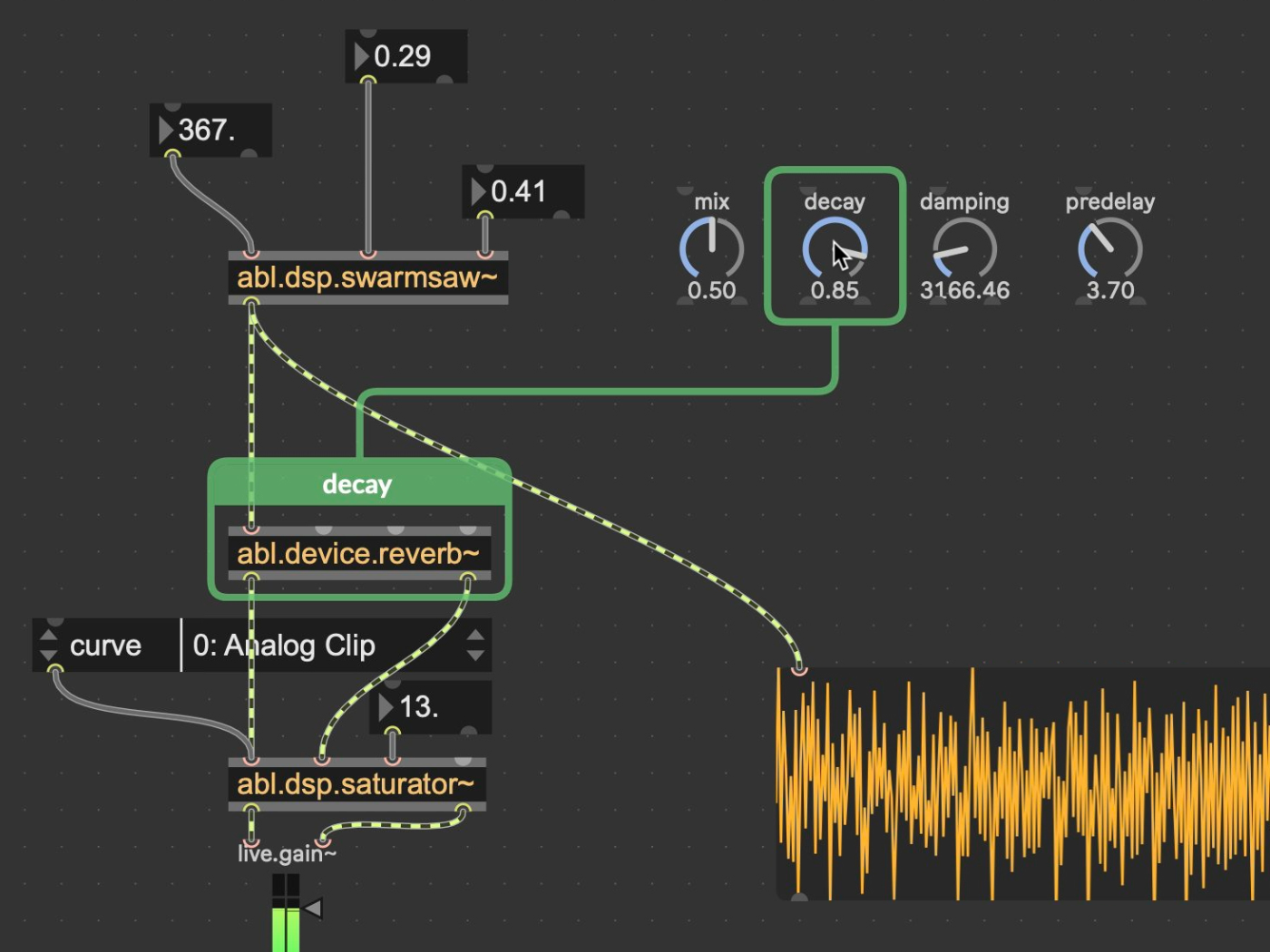

特に技術的な影響が大きかったのは、今でいうところのノードベース型プログラミング環境であるMAX/MSPだろう(図17)。MAX/MSPの普及に伴って、機材を使った打ち込みベースのテクノから、コンピュータでのプロシージャルな音生成やリズム生成によるテクノ、エレクトロニカが派生した。これはライブパフォーマンスにも大きく変化を及ぼしている。テクノのライブというと、それまではステージ上で忙しそうに色んな機材のつまみをグイグイ動かすようなものが多かったが、2000年頃に見た竹村延和のライブは、機材というべきものはPowerBook1台しかなく、それは演奏というよりもまるでオフィスで事務作業をしているかのようだった(注7)。MAX/MSPは形を変えて今でもコンピュータ音楽で使われ続けているツールであり、そのシステム設計理念は後続のプロシージャル系ソフトウェアに引き継がれている。

出典:https://cycling74.com/ja/products/max

2000年頃はPCもソフトも価格が高く、ネット上にもほとんど情報がなかったので、一般のリスナーがコンピュテーショナルな音楽制作をするには敷居が高かった。一部の先進的なミュージシャンが取り入れているにすぎなかったといえるだろう。個人的な昔話をすると、90年代後半頃はまだインターネットもHTMLで自作した個人ホームページが主流の時代で、その中のレンタル掲示板が情報交換の場であったのだが、そこで知り合った人から譲り受けたソフトシンセサイザーのREAKTOR2が私のコンピュテーショナルな創作との出会いだった。

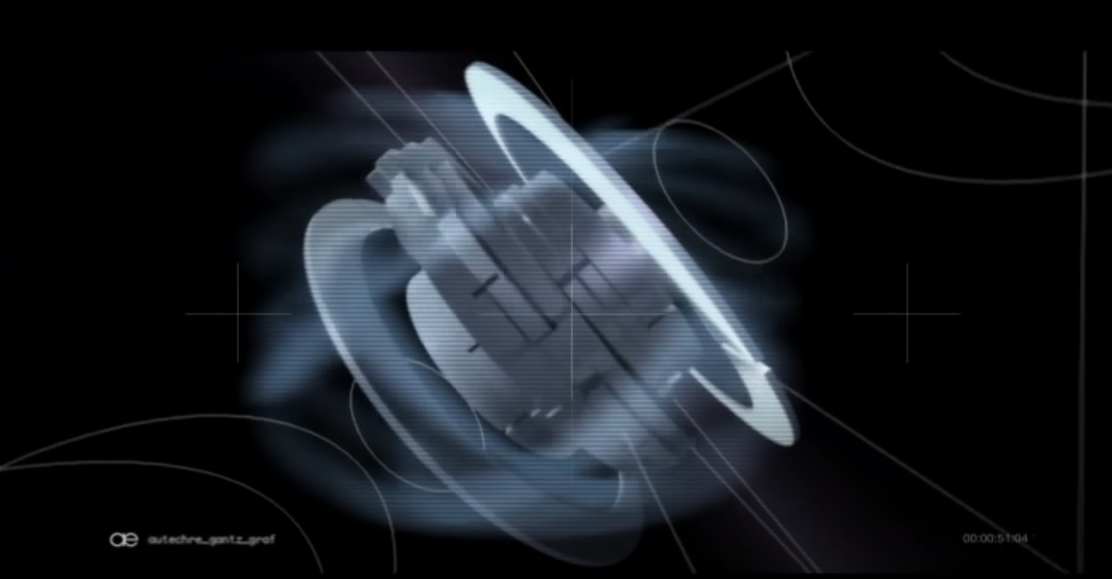

その後GPUとソフトウェアが進化し、グラフィックス制作でプロシージャルな手法が取り入れられるようになるのは、もうすこし経ってからである。この当時で後のジェネラティブアートに大きな影響を与えたのは、オウテカのGantz Grafのミュージックビデオであることは間違いないだろう(図18)。今でいうオーディオ・リアクティブな映像の原点がここにあり、オウテカの無機質で暴力的な音と、それがそのまま視覚的に変換されたような幾何学的なCG映像は、まさに音と映像が直接つながっているような気持ちよさがあった。ただし実際Gantz Grafの映像はアルゴリズムから生成されたわけではなく、1フレームごと手作業で映像をつくっていたようだった(注8)。

◉生成されるゾンビたちの世界

ジェネラティブアートを取り巻く環境は、2020年代に入って急速に変化した。生成AIの登場以降「ジェネラティブ」が含む意味は、それ以前の「プロシージャル」に近いものから大きく拡大し、一種のバズワードとして社会に浸透しつつある。おそらく一般的には「ジェネラティブアート」と聞くと、何らかのプロンプトを使ってAIが生成した画像や映像を想起するのではないだろうか。実際、生成AIがつくりだしたアートも、自律性や創発性を組み込んだアートという本来のジェネラティブアートのコンセプトからは外れてはいない。むしろこれまでのジェネラティブアートで依拠していた疑似乱数やノイズ関数のような技術よりも、AIの方が高度に自律的で創発的な挙動を示しており、より「ジェネラティブ」という意味には近いだろう。画像生成で使われる拡散モデルも、その技術の根幹ではノイズが使われおり、ノイズを加工してプロシージャルにつくるこれまでの技術の延長線上にないともいえない。

ジェネラティブな手法がここまで拡大し、ジェネラティブな出力物が創造的活動全般の根底を揺るがすようなものになるとは、5年前には誰にも予想できていなかっただろう。生成AIのすさまじい有用性は疑う余地もないが、それがもたらした破壊的な技術革新はジェネラティブアートの風景も大きく変えた。かつての「ジェネラティブアート」はジェネラティブであることに創造性の拡張を夢見ていたが、生成AI以降それはもはや特権的でもなんでもなく、よりジェネリックなものとして創作活動全般を侵食しつつある。今後は画像、映像、音楽といった表現の領域から、広告やポルノといった人の欲望を惹起させるメディアまで、あらゆる分野で生成AIが入り込み、創作活動のコモディティ化を進めることだろう。さらにソーシャルメディアでの人気が数値として顕在化され、それが広告収入として直接反映される状況となった今、生き血を求めてさまよい続けるインプレゾンビと化したジェネラティブゾンビは収益の最大化を目指して今後大量増殖してゆくだろう。もはやそれが人なのかゾンビなのかすらもわからないレベルで。コミュニティの質向上に貢献するためだったはずのオープンソース文化が、スクレイピングによってコミュニティを脅かすゾンビの養分となってしまったというのは皮肉以外の何ものでもない。

◉ジェネラティブアートの美学

このウォーキング・デッドのような荒涼とした世界の中で、改めてジェネラティブであることとアートをつなぐ回路は何なのだろうか。生成AIを使っているかどうかといった技術論や、見た目がジェネ系っぽいかどうかというルックの問題ではなく、かつて「ジェネラティブアート」と呼ばれたものにあった美学が何であったか、それを継承するものは何かを考えることが重要であろう。ムナーリの言葉を借りるならば、それは「機械を解剖し、機械の言語、本質を理解していかなければならない」。ジェネラティブアートはマテリアル/プロシージャ/マシンがつくるアートとして立ち返り、マテリアルの持つ本質的な力をプロシージャとマシンによって引き出しているかという視点が必要である。プロシージャを分析して吟味することで、「機械を再設計し、芸術家一人一人の手段によって機械それ自体との芸術作品をつくりあげる」。私の場合、数学がその根底に横たわるテーマであり、それがデザインとアートにおける多様な美学と接続されることで、重層的な味わいを持つアートとなる。

さらに、俗っぽい言い方をするならば、ジェネラティブであることの「カッコよさ」がそこになければならない。平野啓一郎は「カッコいい」とは何かということについてさまざまな論点から考察しているが、まずそれは個人的なアイデンティティと深く結びついた多様なものであることを挙げている(注9)。冒頭では数学者とデザイナーの感じる「カッコよさ」の齟齬の話を書いたが、私個人の中でもいくつかのレイヤーで相反する「カッコよさ」が共存し、それらが合致するポイントにジェネラティブアートのカッコよさがあった。

また平野は、「カッコよさ」には「恰好の良さ」という外観の美だけでなく、しびれを伴うような生理的体感があることを指摘している。私の原体験でいうと、テクノを聴いてしびれる感覚にそれがある。オーディオビジュアルのライブパフォーマンスではしばしば強烈な音と映像でオーディエンスの意識を飛ばすが、これは雷や台風のような自然の畏怖と対峙するような錯覚を与え、生理的な怖さを感じさせる。池田亮司のインスタレーションやパフォーマンスにある「カッコよさ」は、こういった体感性を伴うことによるものだろう。生の身体的感覚に訴えるような圧倒的なマシンパワーが、ジェネラティブアートの「カッコよさ」につながるものであると私は考えている。

巴山竜来(はやま・たつき)

1982年奈良県生まれ。大阪大学大学院修了。博士(理学)。慶應義塾大学環境情報学部准教授。専門は数学(とくに複素幾何学)、および数学のアート・デザインへの応用。著書に『数学から創るジェネラティブアート』『リアルタイムグラフィックスの数学』(技術評論社)、監訳書にスティーブン・オーンズ著『マス・アート』(ニュートンプレス)。

注1: 千葉雅也『センスの哲学』 (文藝春秋、2024) 第8章

注2:より詳しく言えば、Philip Galantarの論文”What is Generative Art?” (2003)が元になっている。Generative Artの定義やその成り立ちは、永松歩『⽣

注3:久保田晃弘『遥かなる他者のためのデザイン』(BNN新社、2017)

注4:Bruno Munari, “Manifesto del Macchinismo” (1938) https://www.wired.com/2013/11/bruno-munaris-manifesto-del-macchinismo-1938/

注6:『FADER vol.004』(HEADZ、1999)

注7:当時の竹村延和のMAX/MSPによる音楽制作の様子は、VHSビデオ形態の雑誌Salon Sound Issue ‘Techno Music Landscapes’(2001)に収録されている。

注8:Alex Rutterford on the Creation of the Gantz Graf Video

https://web.archive.org/web/20090707032939/http://warp.net/records/autechre/alex-rutterford-on-the-creation-of-the-gantz-graf-video

注9:平野啓一郎『「カッコいい」とは何か』(コルク、2019)

公開:2025/02/27

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也