ポストデジタル・レタリング考

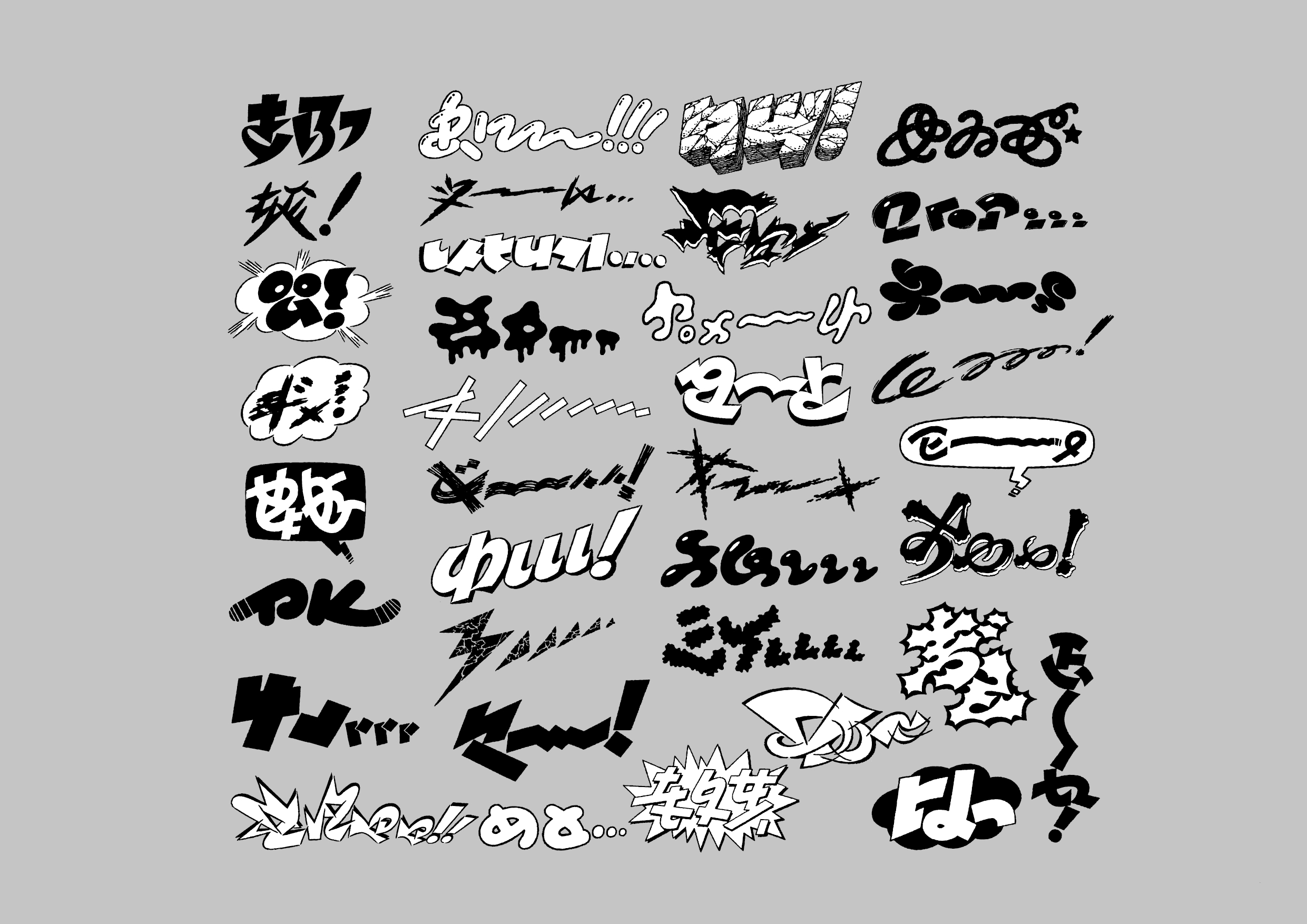

2010年代以降、グラフィックデザインにおけるレタリングの復権やSNSでの「作字」ブームなど、手で制作する文字デザインに注目が集まってきた。これらの文字デザインは20世紀初頭の図案文字や戦後のレタリングなどを淵源に持ちながらも、ネットを媒介して模倣、生成、変異を繰り返している。その作り手も表層的な消費にとどまるものから、原理的な方法論の探究までアプローチはさまざまだ。レタリングの現代的な可能性について、独自性の高い描き文字で知られるデザイナーがその考えを解説する。

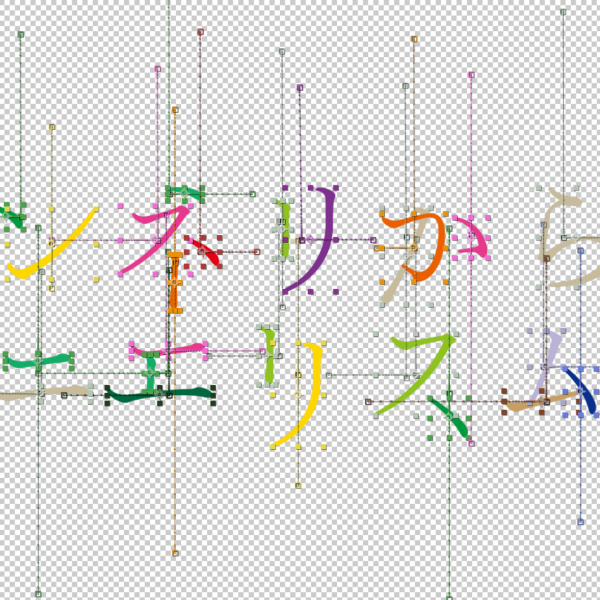

バナー画像:筆者による制作風景

●なぜタイポグラフィでなくレタリングか?

レタリングがうっすらと流行して久しい。私も取材された2019年の『作字百景』刊行の前後から、SNSでは「作字」と称してファンシーなレタリングに励む若者が目につく。私も彼女ら・彼らにまぎれてレタリングを実践し続けてきた。そんな文字デザインをやっていると、「タイポグラフィの人」として紹介されることも多い。

ペンを持って意匠文字を書いていた子供だった私が初めてタイポグラフィという言葉に触れたのは小学生の頃か中学生の頃か、おそらく葛西薫の作品集を通じてだったと思う。その頃はただ堂々と組まれた欧文書体をうっとり見ていただけで、タイポグラフィという言葉の理解も曖昧だった。

進学した東京藝術大学のデザイン科ではまさに「タイポグラフィ」という授業を取ったが、担当は太田徹也で、ピクトグラムやロゴデザインが授業の中心だった。私だけでなく教育現場や社会全体で、タイポグラフィとレタリングの違いについての理解が曖昧な時代だったのではないかと思う。

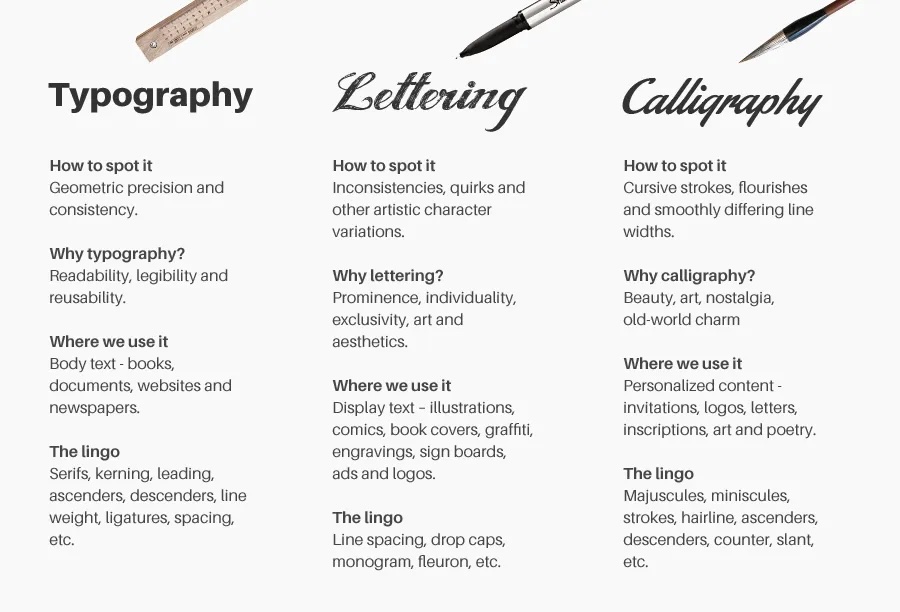

では実際のところ、レタリングとタイポグラフィはどう違うのか。私が学生向けのレクチャーなどでいつも挙げるのは、フレット・スメイヤーズ『カウンターパンチ』の中の一節である。ここでは「書かれた文字〔= カリグラフィ〕」を含めた3種類の文字デザインに区分されている。

書き文字(written letter)は書くというプロセスそれ自体においてのみ生まれる文字です。(…)書字(writing)は手(あるいは身体の他の部位)を用い、文字の各構成要素を1ストロークで書くことによってのみ成立しています。(…) レタリングは書字から一歩踏み込んだ領域です。それは描画された文字を使う領域です。レタリングでは文字の各構成要素が、複数のストロークによって形成されます。(…)

タイポグラフィにおいては、各文字の製作も含めた単語の組み立てが、機械的な形成方法によって規定されています。(…)活字やスペースのボディという構造が、原理的な器具である組版ステッキの働きと合わせて、機械的な単語形成という次元を成立させているのです。このシステムは単語にとどまらず行、コラムやページ全体に及びます。印刷される内容のサイズや位置は、正確に指定することができます。(…)「指定」という言葉が示すように、サイズや位置の情報を伝達することで、まったく同じ制作プロセスを他者が別の時空で再現することが可能です。

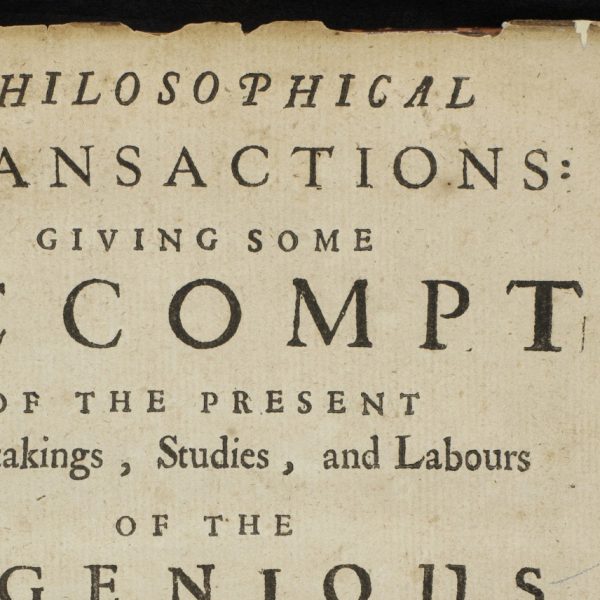

Fred Smeijers, Counterpunch: making type in the sixteenth century, designing typefaces now, Hyphen Press, 1997, p. 21より

スメイヤーズの整理に従えば、カリグラフィはストロークを基本にした文字造形の技法であり、レタリングは筆跡にこだわらず文字を絵のように描画する技法といえる。たとえばロゴタイプや見出し文字など、作りおろしの文字デザインの多くがレタリングによるものである。そのツールは製図ペンからベジェ曲線までさまざまだ。

タイポグラフィはここではまったく異なる次元の技術として定義づけられ、文字列を効率的に形成できる技術とシステムの存在が強調されている。現代のタイポグラフィでは、3次ベジェ曲線で描画されたグリフが格納されたフォントと、それらを組版するアプリケーションが主要な技術基盤となっている。

レタリングは、カリグラフィにおける用具や身体性の制約からもタイポグラフィにおける流通やフォーマットの制約からも自由だ。しかし、個別の用途や案件に対応するという特性上、再現性や普遍性には欠ける技術である。もちろんこれらの分類は一つのモデルであって、文字デザインの歴史においては、さまざまな実践形態がつねに混在・並行してきた。

出典:Fontli, The Typography, Lettering and Calligraphy Cousins, 2014 [参照:2025-1-28]

https://medium.com/type-talk/the-typography-lettering-and-calligraphy-cousins-d66543b0ff3c

日本タイポグラフィ協会は1964年の結成時には「日本レタリングデザイナー協会」と称していた団体が改称したものだそうだ。先述の定義に照らしてみればまったく異なるジャンルを、一つの団体が引き継いでいるというのは興味深い。同協会の1969年の年鑑ではレタリングだけでなく、杉浦康平によるエディトリアルデザインの作例や「タイポス」や「毎日新聞明朝」といった本文書体も紹介され、タイポグラフィ、タイプデザインがレタリングと連続して捉えられている。

現代における文字デザインの領域では、タイポグラフィがもっとも存在感を発揮していることは否めない。たとえば一昔前なら紙にペンで書いていた個人的なメモも、いまではスマートフォンのメモアプリでとることは珍しくない。これは、アプリに書体を供給するフォントベンダーとレイアウトを実装するエンジニアに紙面デザインを「指定」して、メモを「外注」しているともいえる。かつてはカリグラフィやレタリングの主要な市場だった広告、看板、見出しでも、フォントの拡充やデザインツールの普及によって、タイポグラフィ表現がいままでになく多く用いられている。

では、なぜ、私は業としてレタリングを続けているのか。いままで取材などで何度かそれに答えてきたが、その理由は一つではない。以下ではあらためて、私にとって、顧客にとって、そしてグラフィックデザイン関係者一般にとってレタリングの持つ意味や役割を整理してみたいと思う。

1)それ自体で充実している仕事、余暇が不要な稼働時間だから

私がいままで見たベスト・ドキュメンタリーは『サイン・シャネル』(ロイック・プリジェント監督、2005、 仏)である。シャネルによるオート・クチュールコレクションの制作現場を初めから終わりまで追った番組で、特に社内のお針子たちの仕事や、外注先の刺繍や羽飾りの専門工房の作業での手仕事を撮影したシーンが素晴らしい。ヤーンを手繰って手織りするファンシーツイードや、ビーズを数珠のように繰り出して縫い進めるリュネビル刺繍を見ていると、とても面白そうで、今すぐ自分もやってみたい……! と思う。

いつごろからかSNS上でバイラル化するようになった 「サティスファイング(satisfying)」という動画ジャンルがある。石鹸を賽の目に切る、ペースト状の何かをコテで混ぜ合わせる、クリスピーな素材を破砕機で砕く……などなど、なんともいえぬ触覚的な快感を表現するジャンルだ。これは、近代以前の手工業の時代に日常の労働に満ちていた快楽が現代のデスクワークから失われた結果、ネット上のコンテンツとして単体で流通するようになったものに思える。シャネルのドキュメンタリー映像に見られる触覚的快感も、まさに「サティスファイング」だ。

レタリングも手工芸的だ。自分の手の中で鉛筆やインクと紙面の摩擦から形が少しずつ出来てくる触感を、私は快楽として消費している。仕事の合理化が進んでもそれなしでは仕事をしたという全人的感覚が得られない作業がある。レタリングは私にとってそのような自己充実的(コンサマトリー)な行為であり、デザインという仕事を続ける上では不可欠だ。

では、それは顧客にとってどのような意義があるのか。たとえば、シャネルの製品がメディアで取り上げられる際、しばしば「4人の職人が1000時間を費やしたドレス(だから高額)」というような表現が使われる。ラグジュアリー産業において手工芸は、しばしば過大な生産コスト、伝統文化と雇用の保護、高価な付加価値などと結びつけて言及される。

しかし、私が感じる価値は少し違う。かかった手間を量的に表現すればそれまでだが、それ以上に「その作業をすることが、従事者にとって、不満を他で代替する必要のない、完結した仕事である」ということに意義を感じる。レタリングの美しさや意味は、外注したりAIが生成しても再現できるが、触覚的な快感は作者本人から引き剥がせない。それは消費者が納品物から見て取れるものではないかもしれないが、顧客(発注者)の心情には影響を与えうると思う。

サティスファイング動画の例

出典:Oddly Stisfying「(音楽無し)気持ちいいオリジナルサウンドのビデオ 8 | 深い眠りのためのオリジナル気持ちいい動画」より

https://www.youtube.com/watch?v=1IP8rwuDX4Y

2)熟練工ではないから

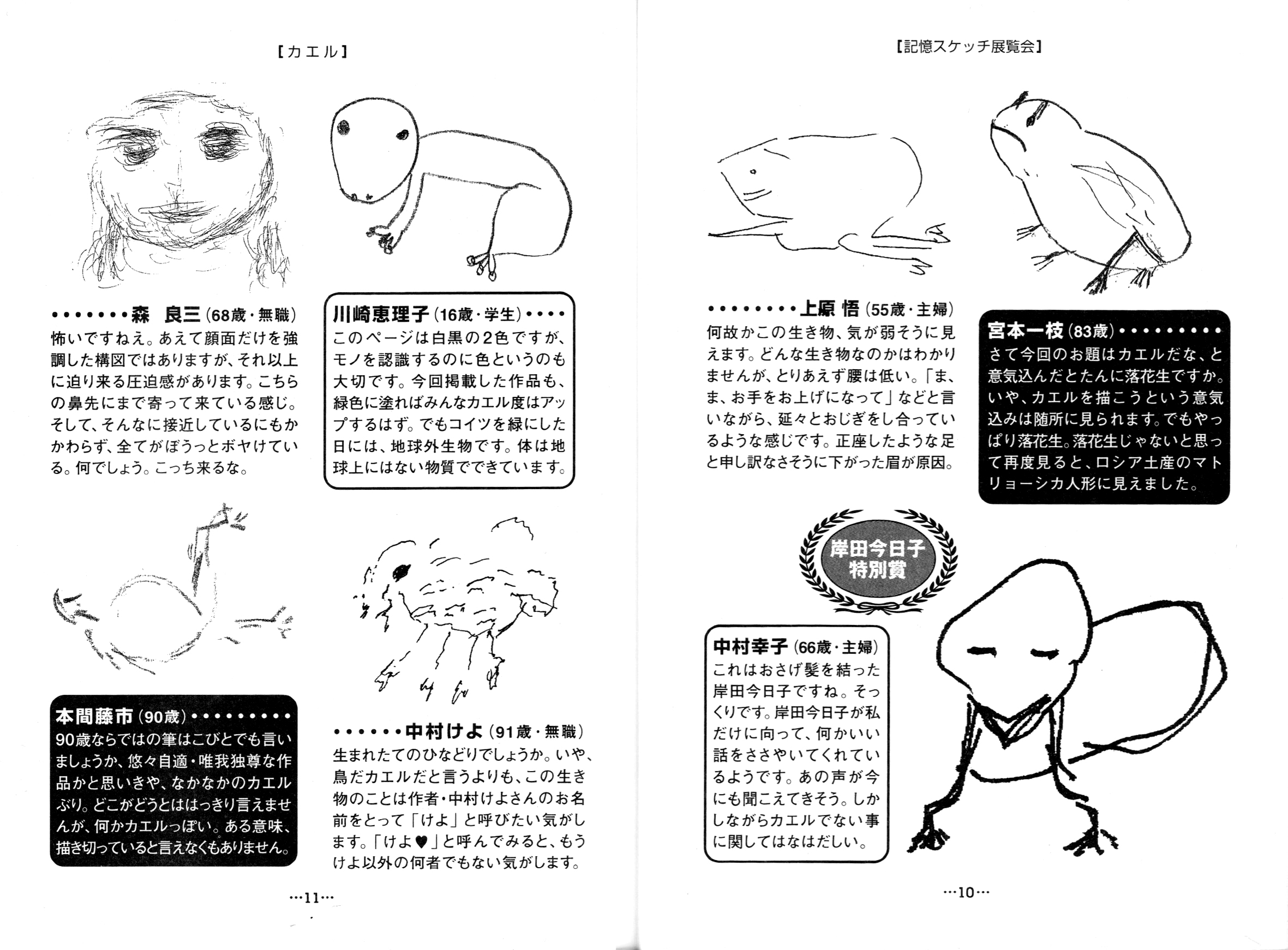

かつて『通販生活』(カタログハウス)誌上に「記憶スケッチアカデミー」という連載があった。与えられたお題を記憶だけを頼りに描くという読者投稿コーナーで、ナンシー関が寸評を添えていた。関は同コーナーから観察された動向として、素人が動物や器物を描こうとするとなぜか人間ぽくなる「擬人化」、白人を描こうとすると日本人ぽくなる「和モノ化」の果てに、何を描いても自分に似る「自分化」が存在すると述べている。

自由な文字意匠が可能なレタリングは、同時に長い歴史と規範に支えられたジャンルでもあって、技能検定までもある。だが、私自身はレタリングに関して体系的な指導を受けたり、勘亭流とか寄席文字といった固有のスタイルを徹底的に学んだ経験がない。なんとなくいろいろなスタイルに影響を受けてきたが、何かを極めてはいない。だから「〇〇文字ふうに」「〇〇時代ふうに」というオーダーを受けても、それを「上手く」描くことはそう簡単ではない。つねに余計な手くせが上乗せされてしまう。

しかし、私はここにレタリングの意義があるように思う。ある一つのスタイルを純化したいのなら、いつでも誰でも再現可能な「フォント」を使うことが最適解になるだろう。ある特定の時代、地域、教育、環境に偶然身を置いていることで、偏った複数のスタイルが一人の作家の中にプールされる。そこにあるオーダーがインプットされると、作者にとって「馴染みの」「余計な」テイストがくっついてアウトプットされることになる。これが、ナンシー関のいう「自分化」ではなかろうか。

実際、現代のSNSなどで見られるアール・ヌーヴォーと東アジアの文字が融合したような装飾文字や、オリジナルを知らない後続世代による勘違い的なリバイバルなどは、集団的な「自分化」によって生まれた固有のスタイルに見える。

タイポグラフィにおいても、複数書体を混植するような、出どころがまぜこぜのモザイク的なデザインは可能だ。しかし、ここでは文節される最小単位は既製品のままで、あくまでその使い方と組み合わせが価値を生んでいる。レタリングにおいてはさまざまな影響源が無意識の手くせによって一体化した、キメラのようなデザインが可能だ。そういった意味で、私はレタリングを新しい不気味なスタイルを生み出しうる技法と捉えて実践している、ともいえる。

3)右派だから

商業デザイナーを両親に持つ子供の頃の私にとって、デザインは当然マーケティングの下位部門であって、長じてもその認識は根本から変わることはなかった。グラフィック・デザインを、視覚から人の行動を変容させる技術と考えるなら、私は社会との関わり合いにおいて明確に「右派」だと思う。つまり、デザインの目的は商業主義の中で、差異化して生み出した価値を保守していくことだと考えてきた。

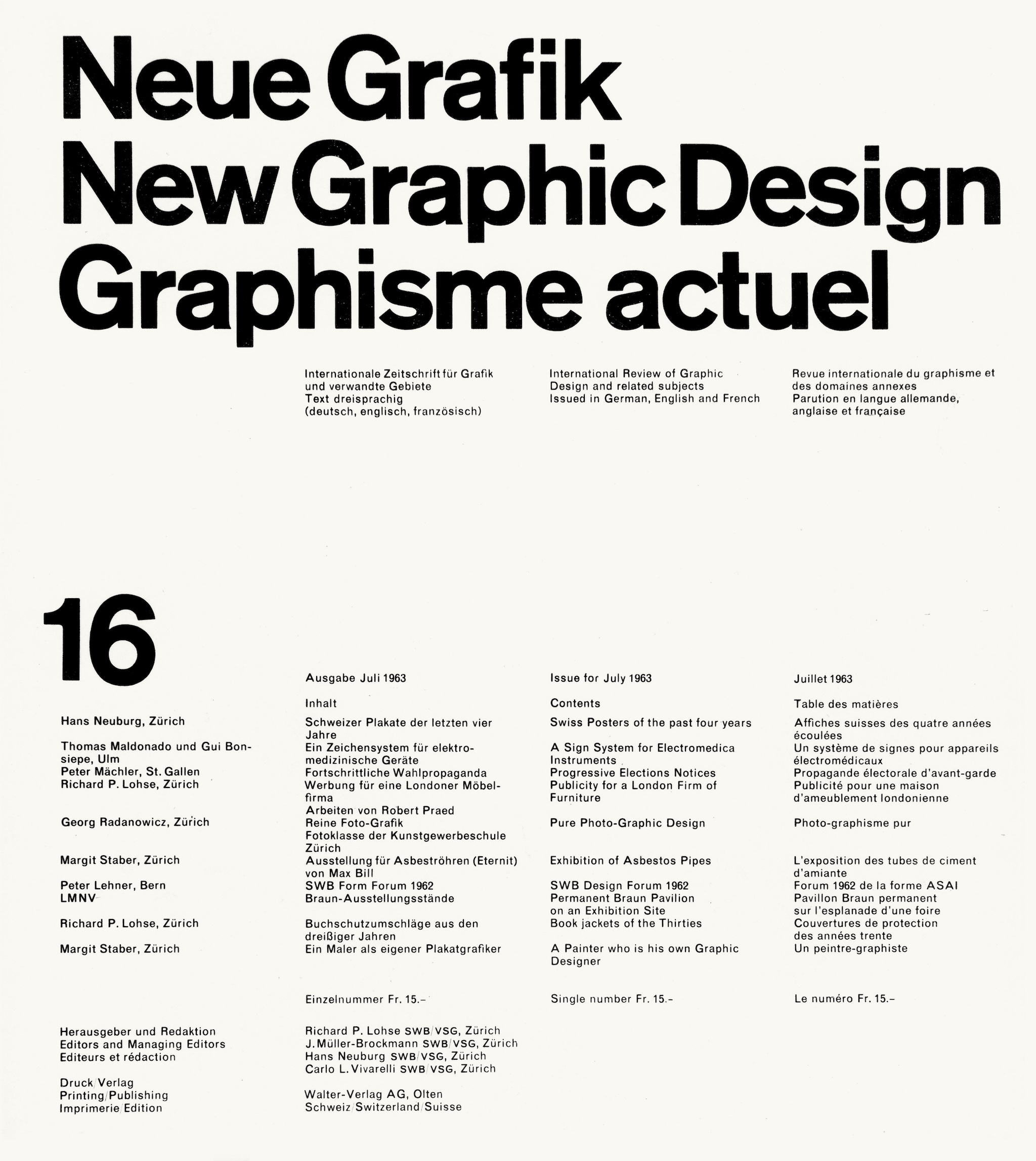

建前ではない「左派」のデザイン思想がタイポグラフィにあると明確に理解できたのは恥ずかしながら30代になってからで、19世紀末のイギリスの啓蒙主義や日本の国語改良運動を知ったからだ。しかし、それがその後の私に深い影響を与えたとはいえない。たとえばスイス・タイポグラフィの背景に抽象芸術との結びつきによる非商業性や四つの公用語という状況があったことは理解できるが、その文脈はあまりに特殊で、私が仕事をする現代の東京とは前提が違いすぎるように感じる。それゆえに、スイス・タイポグラフィとは視覚的なスタイルを引用する以上の繋がりは持ちにくい。

日々の仕事の中でデザインの公共性やアクセシビリティについて考えることはあっても、私の本筋と思える仕事は気づけばいつも自由市場の価値観によっている。私が機能や啓蒙を是とするタイポグラフィではなく、派手さや軽薄さがうすら漂うレタリングに傾いているのは、その最たるものだ。

Neue Grafik Nr. 16, Verlag Otto Walter, 1963

出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Neue_Grafik#/media/File:Neue_Grafik_July_1963.jpg

3.5)美的ブルジョワを目指すから

文字デザインの初学者の気持ちになってこの十数年間の変化を振り返ってみる。インスピレーションを供給するPinterest、素材を供給する各種のイメージストックやフォントのサブスクリプション、アウトプットの流通の場であるBehanceやInstagram など、いまでは当たり前になったデザインの補助サービスの多くが、この期間に登場した。

直近の動向で目につくのは、より具体的で「親切」な変化である。出版物でいえば文字デザインに使えるエフェクトやメソッドを紹介する実用書がコンスタントに刊行されている。また、SNS上でデザインのチュートリアルを共有してくれる正体不明の親切な人は以前から存在していたが、この数年はより力の入った投稿が目立つようになった。

もちろん、文字デザインの補助となるツールやサービスは、近世の法帖や往来物、戦前の図案文字の作例集や技法書、戦後のレタリング教室やその通信講座など、いつの時代にもあった。しかし現在は入手し次第そのまま使えるようにパッケージされた素材やティップスがネット上に流通し、そのほとんどが廉価でときに無料である点が異なる。私にはこれが「レタリングのタイポグラフィ化」とでもいうべき状況を引き起こしているように思う。

フォントは設備や資本であり、それを購入するのは一種の投資である。タイポグラファーは日々フォントを使うが、その一字一字を自力では描き起こすことができない。それは一般消費者がオーブントースターの仕組みがわからず自分で製造もできない、ということと同じだ。

しかし、フォントとはまったく別の性質を持つレタリングの能力が、現在では同じ投資的手法で獲得されているように感じる。つまり、原理的な内実を自力で再現することのできないノウハウや素材によって、レタリングが組み上げられるようになっている。これはつまり、デザイナーがプラットフォームに流通する消費財を運用することによってのみ市場に参加している状態といえる。

レタリングは見様見真似で、たどたどしくも素手でその造形に触れることによって、新しい造形を生み出しうる技術だったはずだ。それが「タイポグラフィ化」することによって作者自身の審美性を採掘し、精錬する余地を失っていると感じる。こうなるとデザイナーの多くが美的な労働者か消費者か、よくて美的商業資本家にしかならない。

だが、私にはやはり美的な価値の源泉でありたい、という意志がある。つまり、新しい造形の語彙を開発したい。プラットフォーム上の資産を消費したり運用したりするだけでなく、美的油田を掘削して独占し、市場に供給して儲けを得る美的ブルジョワ、美的産業資本家を目指したい。レタリングするモチベーションの背後には、そのような野心があるし、その野心に見合うだけのレタリングを求めている。

4)曖昧ながら読める、という文字に対する能力を刺激&開発したいから

レタリングの仕事をしていると常用漢字表や表外漢字字体表にない字体、たとえば「𫞂」や「㐧」のような略字・異体字を描くこともある。数十年前であれば問題もなく許容されていたはずのこれらの字体が「一般的でない」という理由で正字に置き換えるよう指示されることが何度かあった。

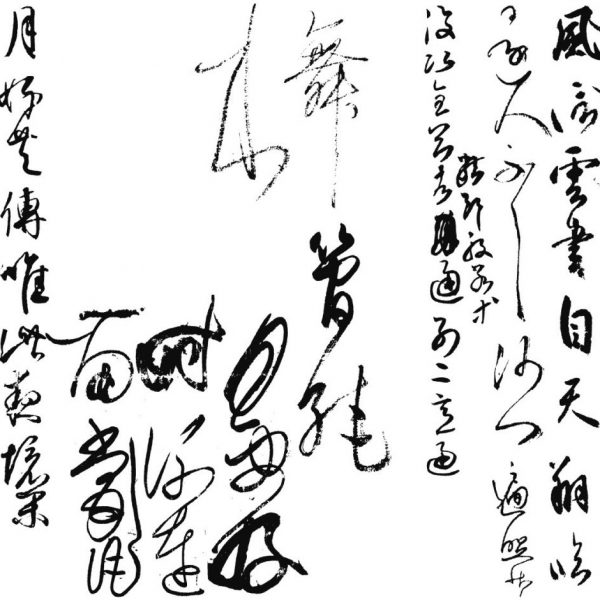

字体・字形の定型化・固定化は日本語の近代史を通じて進行したプロジェクトのようだ。近世から明治まで普及していた書写教育では、一つの文章内でランダムに変体仮名が運用されるような「ブレ」は当然とされていた。字体・字形・書体への規範意識が生まれたのは、やはり日本語の活版印刷が一般化して書写や整版よりもさらに「硬い」字形が流通するようになってからだろう。

字体のブレは「見慣れた/見慣れない」の基準によって草の根的にも統一されてゆく。デジタル環境で漢字変換が容易になったことで正字の使用頻度が増える一方、手書きの時代に合理的だった略字の類は存在意義をなくしていく。そのことに、文字が本来持っているポテンシャルを制限しているような「もったいなさ」を感じるということは、私はやはりポスト・モダニストだということだろうか。

大学院に在学中、友達との雑談の中で「読めるけど書けない漢字がたくさんある」と言ったら、ドイツ人のクラスメイトが驚いていたことを思い出す。もっとも、漢字が全部で何文字かを言える東アジア人もいない。書けて読める文字の領域の外側に、書けないけれど読める文字、略字や書、書けも読めもしないがよく見かける文字などの領域がほぼ無限に広がっている。

もちろんラテン系の言語にも表記の揺れや字形のヴァリアントは存在する。でも、漢字や日本語には、読める/読めないの二分類から漏れた文字群を横目でチラ見するような、ふんわり・ぼんやりとしたリーダビリティが存在するように思う。文字や読字というものを考えるなら、その曖昧さも含めて考えなければならない。

ここでもやはりレタリング(やカリグラフィ)がその領域をカバーするのに最適な技術であるように思える。タイポグラフィはつねに規範となる字形や文字集合とセットだが、レタリングは必ずしもそうではない。読めるのなら、字体からも字形からも、もしかしたら字種そのものから自由であっても構わない。

「作字」の本来の意味であった「外字」を描き起こす能力はレタリングの能力そのものであり、レタリングは外字でもない文字さえ当然のように描き起こせる可能性を持つ。それはぼんやりとしたリーダビリティの領域をつっつきうる、つまり書字・読字の切り捨てられがちな部分に光を当て、文字表現の可能性を拡張しうるということだと思う。

5)文字デザインのさらに先を考えるために、タイポグラフィを相対化したいから

いろいろ書いていて思ったが、私には確実にタイポグラフィとタイプデザインに対するコンプレックスがある……。海外で活躍する日本人書体デザイナー大曲都市さんのことを知ったのは、私がまだ学部生の頃だった。喫茶ルノアールでタイプデザインのざっくばらんな勉強会をするという不思議な集いに、何かの経緯で参加したのだった。山田和寛君と出会ったのもほぼ同じ頃である。同じ予備校の友人たちが通っていた多摩美2部へよく遊びに行っていて、そこで知り合ったのだ。彼は自分と同じ学部生ながら独学でタイプデザインを深く学び、実践していた。

当時の私はタイプデザインどころか、タイポグラフィについても一片の知識さえなかった。すべてを気分とセンスだけで乗り切っていた芸大生だった私にとって、フォントの緻密なプログラムを支えるインフラや、文字表示にまつわる歴史、慣習、技術に通じた彼らは、同じ人間とは思えないほど成熟して見えた。そこで、私もその道に進み、彼らと同じ言語を話せるように勉強しよう! という発想にはならないのが私だった。私はその後オランダのタイプデザイン専門の修士課程へ進学し、なんとなく欧文書体のデザインと仕組みについて学んだが、それでもタイプデザイン界で継続的に仕事をする(できる)ことはなかった。

なぜか。それは、私の興味があるのが結局、文字そして文字デザインとはなんだろうか、という漠然とした問いだからである。自明のように存在する文字に何か意匠を施して出力する、ということなら子供の頃からずっと一人でやってきた。しかしそれが文字デザインというものだ、と素朴に言ってしまうには躊躇がある。

現代のタイポグラフィは数百年間の蓄積を経て高度に技術化・産業化されている(私はその内実をちょっと覗くために、留学もした)。しかしそれが文字のデザインの歴史のすべてではない。文字という存在がそう単純に整理できるものではない、という気持ちがある。

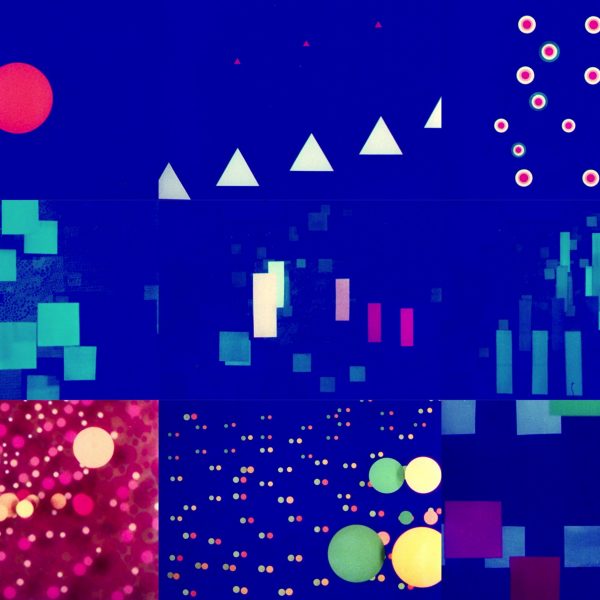

つまり、レタリングは私の最終的な関心事である文字と文字デザインを考えるとき、大きな存在となっているタイポグラフィを相対化するために必ず必要なピースなのだ、と思う。単純にタイポグラフィの論理を追求していっても、カリグラフィ、レタリング、タイポグラフィに続く「四つめの」文字デザイン手法について考えられるとは思えない。手で描くレタリングは、また、文字デザインの思考に身体的なアイデアを持ち込むための回路なのかもしれない。

今後もレタリング固有の可能性を仕事の中で追求していきたいと思う。そうしておいて中年か高齢者になる頃、もし健康であれば、その先にある文字デザイン全般あるいは文字デザインの未来に関する議論を展開できるようになりたい。そのときレタリングの実践が生きるはずだ、と私は踏んでいる。

鈴木哲生 (すずき・てつお)

グラフィック・デザイナー。1989年、神奈川県生まれ。2013年、東京芸術大学美術学部デザイン科卒業後、隈研吾建築都市設計事務所勤務を経て、2015年、オランダKABKデン・ハーグ王立美術アカデミー、タイプメディア修士課程を修了。

https://www.tezzosuzuki.com

公開:2025/01/31

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

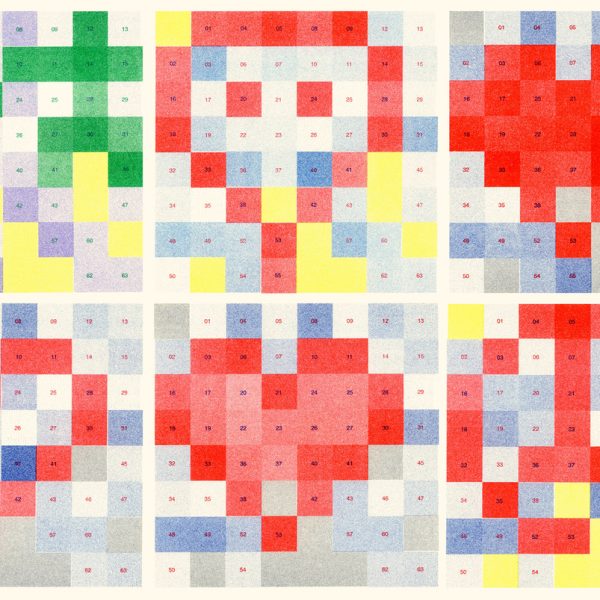

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也