日本語の文字

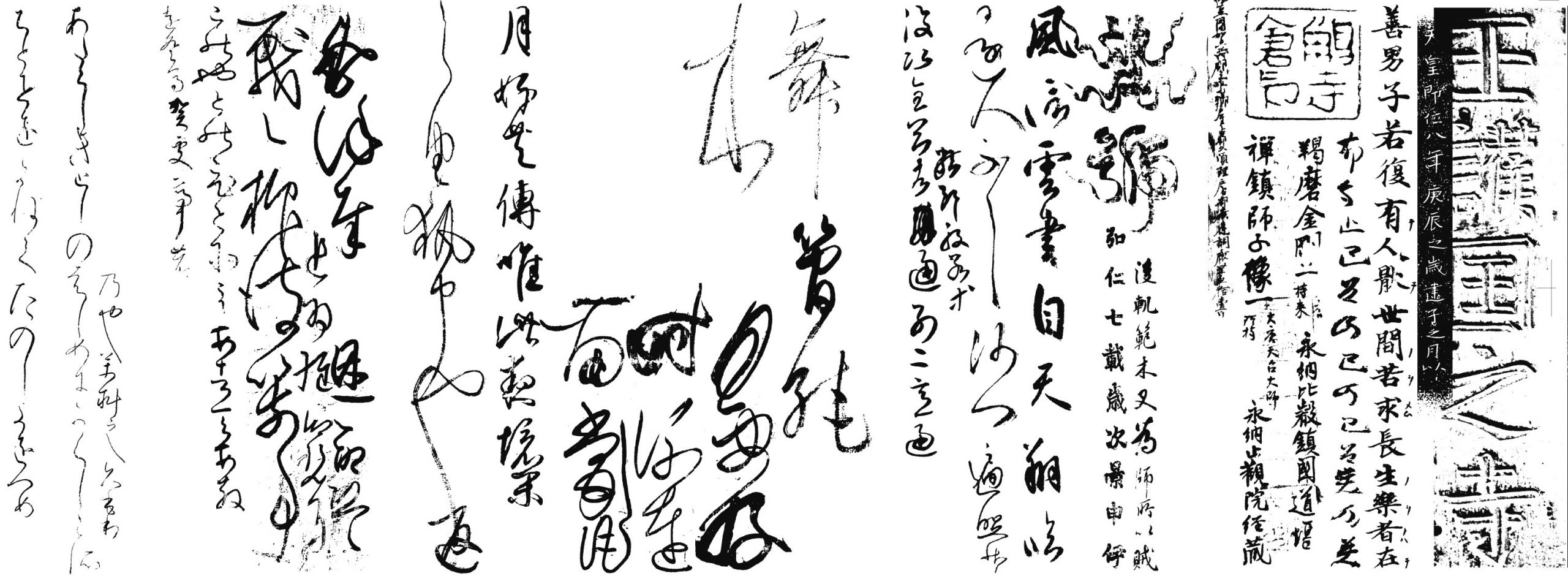

バナー画像:永原康史『日本語のデザイン』(2002年版)より「日本語のかたち鳥瞰」

現代のグラフィックデザインは、規格化された文字としてのタイポグラフィを中心に発展してきた。しかし、漢字と仮名という複数の文字種が混ざり合う日本語の書記体系がもつ表現の射程は、タイポグラフィを包摂しつつなお広い。西洋の翻訳ではない日本のグラフィックデザインは、この射程を捉えてこそ可能になる。書字や書法の歴史と現代デザインを接続する視座とは?

◉『日本語のデザイン』

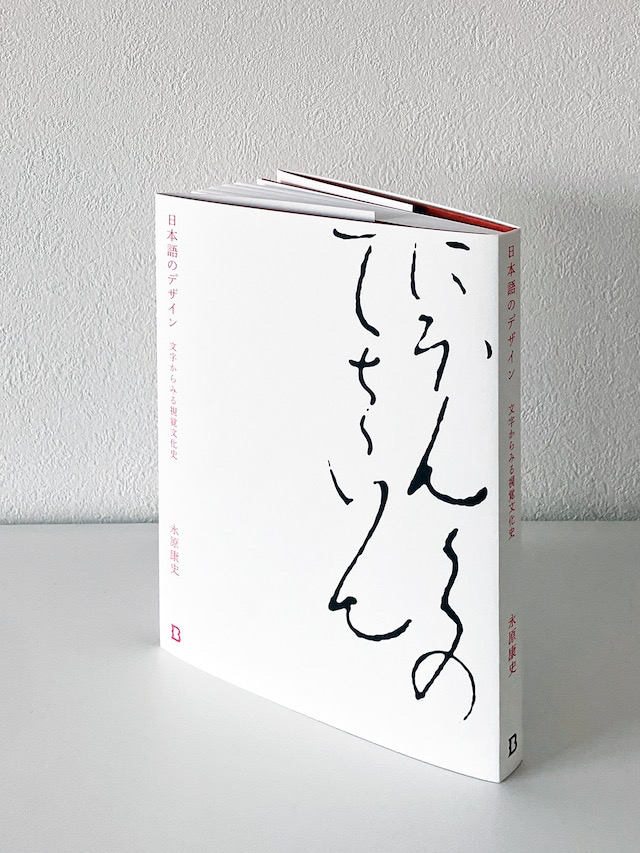

今年4月に永原康史の『日本語のデザイン——文字からみる視覚文化史』(Book & Design)が刊行された(図1)。2002年の旧版(美術出版社)から20年以上ぶりの改訂新版である。この本が新版となったことの意義を考えてみたい。この本の旧版と新版の間の22年間に日本語表記環境に起きた変化は劇的であった。しかし、われわれは日常、そのことに無意識で日々を過ごしている。人々はどのような空間で文字を「読む」行為をしているのだろうか。

何より身近なものとしては「LINE」(2011年開始)があるだろう。ほかにもX(旧Twitter、日本版2008年4月開始)であり、Facebook(日本版2008年5月開始)であり、さまざまなSNS上で膨大な量の日本語文字表記がウェブ空間を行き交っている。そこでは「読む」行為は横組ゴチック体が当たり前で、そのこと自体を気にとめるものなど誰もいない。僕自身もそうした無意識の読者としてスマホを眺めている。一方、出版のデザインに関わるものとしては日々コンピュータ画面上にInDesignを展開して、多くの時間を縦組明朝体表記の組版に割いている。

こうした業務に日常的に携わる誰しもが抱いているであろう違和感がある。まったく由来の異なる明朝体漢字とひらがなの混交組版をレイアウトするときに生じる、微妙で無意識化されてしまいがちな違和感である。意味を追って文字を「読む者」にとっては意識されないことでも、意味を遮断して文字を「組む者」にとっては気障りなことは多々ある。必ずそれはひらがな周りについて感じる微細に内在する空間感覚だ。

思い出してみると写植による版下で製作していた時代、「つめ貼り」と言う今となっては奇妙としか言いようのない作業があった。通常文字間を詰める作業のことを指すが、時には縦組の作業で「こ」の字の上下を詰めたり、横組の作業で「い」の字の左右を詰めたりした。字間だけではなく文字そのものの形をつめ貼り作業で微修正してしまう。漢字ではあり得ない作業だ。しかしひらがなは何らかの空間的改変処理を「組む者」に欲求する。ひらがなの形状はどこまでも暫定的で不安定なままだ。

『日本語のデザイン』はそうしたひらがなに対する違和感や不安定感に一定の答えを与えてくれる書物である。若いデザイナーや学生たちへの啓蒙の書であるだけでなく、実は現代のわれわれの読字のコードが歴史空間の中でみれば、きわめて狭い時代のものであり、金属活字〜デジタルフォントの世界に閉じ込められていることに気づかせてくれる。とりわけ「女手」とも呼ばれるひらがな書の多彩な世界がカラー図版の事例で紹介されて、その優美を存分に味わえる。それが現代のわれわれに「読めない」としても、かつて「女手」を書き、そして読んでいた世界の豊かさを想像することはできる。

もうひとつ本書の特筆すべき点は歴史上の異なった表記技術である、書写〜木版整版〜活字組版、さらには現代のデジタルフォント出力までが、文字の形態上の美意識を超えて日本語における読字の文化(すなわち読書の文化)として、連続してあることを、当たり前のこととして提示していることである。つまり、近代以前に並列的に共存していた多様な表記システムが、時間のパースペクティブの中で現代のわれわれに当たり前のように繋がっていることを示してくれている。

◉鉄斎の「自由」と蓮月の「自在」

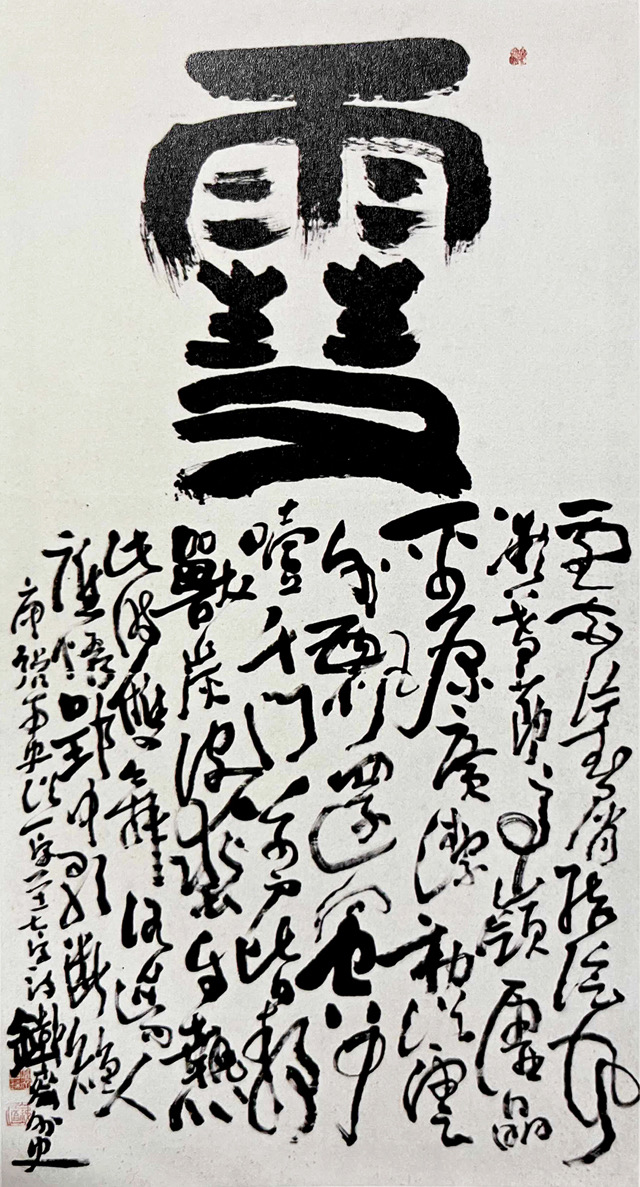

そのようなことも考えながら5月に国立京都近代美術館で開催された『没後100年 富岡鉄斎』展を観てきた(図2)。

出典:https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2024/457.html

最後の文人画家と言われる富岡鉄斎(1837-1924年)の画業を定位することは難しい。われわれの生きる21世紀から眺めれば、ことさらに難しい。しかし東アジアの漢字使用文化圏の歴史空間で眺めれば、その正統性もユニークさも、ずっと理解しやすいものとしてみることができる。それは「自由」と言うことに尽きると感じた(図3)。

同時期の清末美術が生存空間を手探りするような典拠の桎梏と金石学研究の精密さに囚われていたことからは隔たっている。鉄斎も「儒者」を自称して典拠に通じていたが、中国大陸の誰をも押し潰してしまうような歴史の重層の中に生まれたのでもなく、明治国家の「捏造」としての「美術」の中心である東京からも距離のある京都に生きた。

そもそも現代のわれわれには文人画そのものが遠い存在となってしまっている。近代の「美術」が排除した文人画には「絵=画」の中に「文字(漢語)=文学」が息づく。画と書と文学が分かち難い茫漠とした景観世界を構成する。この展覧会でも多くの軸・巻には賛や跋が必ず記入されている。あるいは書のみの作品も少なくない。ほとんどが漢語によるもので、つまりたくさんの漢字が溢れている。そのどれもが躍動して破格なほどに「自由」だ。

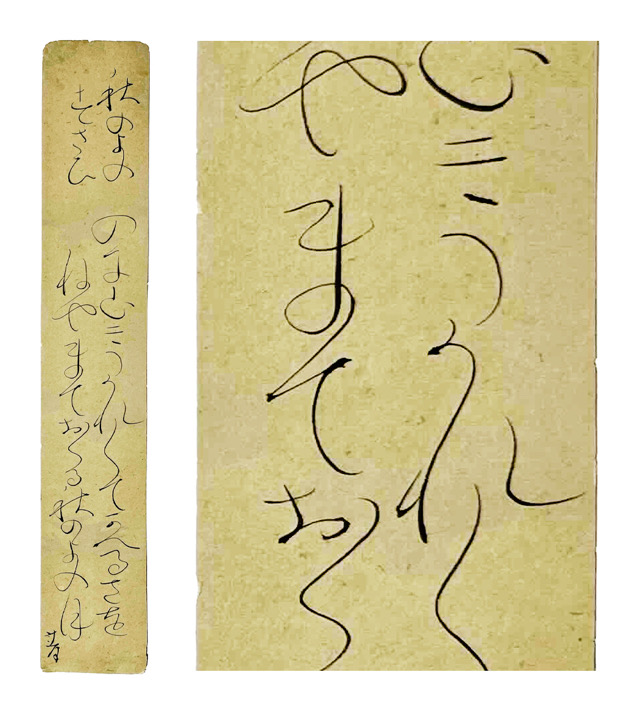

若い日の鉄斎は鴨川畔三条あたりで、老境にさしかかっていた大田垣蓮月(1791-1875年)の弟子、あるいは小僧のような者として作陶の手伝いなどをしながら作歌や書など多くを学んだ。蓮月のかな書は美しい。しかしその魅力は正統な書史の中に定位しづらい。良寛の書跡が近世末期の解体的な時代動向を象徴するのとは違って、きわめて蓮月個人に属しているものとして感じられる。だがそれはまた汎時代的な女性性の勁(つよ)さとしても現れているようにみえる。現代においてもそのかな書の曲線は生々しく「自在」だ(図4)。

汎東アジアの漢字文化の重層の中の鉄斎の「自由」な漢字表現と、活字文化直前のひらがな書史の掉尾に現れた蓮月の仮名の「自在」の、それぞれのかけ離れた個性は、現代のわれわれの読字のコードが活字=フォントの枠の中に閉じ込められてしまっていることからの解放の方向を示しているようにもみえる。

◉黄庭堅「伏波神祠詩巻」の行書と「寸松庵色紙」の仮名

さかのぼって昨年の11月に根津美術館で開催された『北宋書画精華』展(会期:2023年11月3日〜12月3日)を観た際に受けた戸惑いと小さなショックを思い出した(図5)。

この展示企画の目玉は李公麟(1049-1106年)の「五馬図巻」と「孝経図巻」の2作のようであった。だが僕がいちばん観たかったのは黄庭堅(1045-1105年)の書の名品3巻(「王史二氏墓誌銘稿巻」「伏波神祠詩巻」「李白憶旧友詩巻」)の展示であった。

訪れたのは夕刻閉館に近い時間帯だった。ほどほどに混んでいた展示室も閉館時間が迫るにつれ人もまばらになってきた。

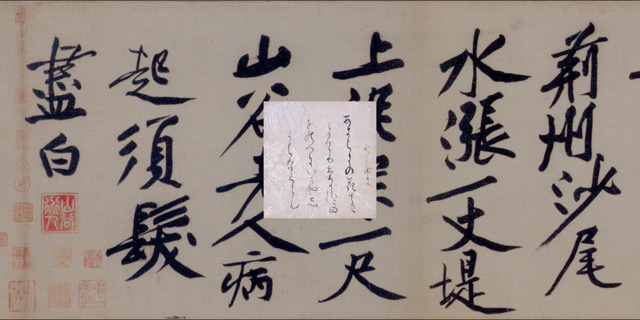

順路に従ってだんだんと進んで行き、1階の会場を出て2階の展示に向かう。そこに書跡の展示室があった。入り口を入って右側に黄庭堅の3巻が並び、左側にはかな書の名品が並んでいた。人の少なくなった展示室の中を幾度となく行き来しながら眺め歩いた。何よりのお目当ては「李白憶旧友詩巻(1094年)」なのだが、この日は中央に置かれた「伏波神祠詩巻(1101年)」の強さに眼が惹きつけられた。そして展示室内のちょうど対向の位置に置かれた「寸松庵色紙(11世紀)」との間を往復しながら漢字と仮名の表現の隔絶について考え込んでしまった。

ともにほぼ千年前の同時期に書かれたものである。ともに紙の上に筆と墨によって書かれている名品の頂点のようなものである。しかし、そのそれぞれの世界はあまりにも距離がある。字の大小の隔絶、強度の隔絶、筆勢の運動の質(加速度性)の隔絶。あまりにも違う漢字の書と仮名の書を相互に眺めながら、今われわれが漢字と仮名の混交した文字組織に拠っていることが急に異様なことに思えてきた。

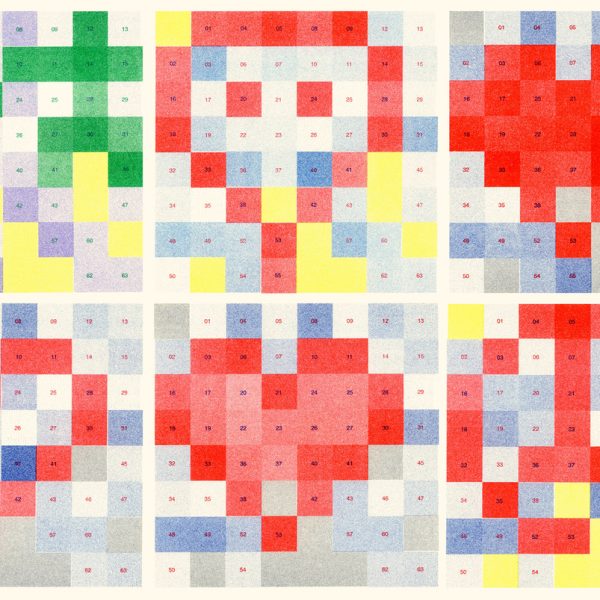

両者を比較するために同縮尺で重ね合わせて置いた図を作ってみた(図6)。

いずれも過去のさまざまな展示で幾度となく目にしている。ただこのように、さして広くない展示室内の対蹠的な位置に置かれて見比べるということは初めてだった。

両者には漢字とひらがなの特質が極限の形で現れている。

漢字は紙が造られるよりもずっと古い時代から、甲骨や青銅器、石・岩のような硬質な支持体の上に刻まれた線分による集合の構造体として成立した。「伏波神祠詩巻」はその特質を黄庭堅の強靭な個の表現のとして昇華し、今も揺るがない。

簡牘(竹簡・木簡)や紙が出現して文字の線に加速度性が加わり草書が発達した。ひらがなはその最果てにある。古代世界の東の果ての海に浮かぶ弧状列島に書法の最果ての形態が生まれたのは当然のことのように思える。ひらがなは原理的に言えば(墨が枯れるという物理的制限がなければ)紙という媒体の表層を永遠に滑り続ける。線分的特質は消え去って、加速度性によって音節を連綿させる。言葉の音楽性の痕跡のようなものですらある。それは和歌的な世界の成立(古今集)でもある。

「伏波神祠詩巻」と「寸松庵色紙」を並べてみれば、その背後に広がる景観も人も文学も、その様相の違いに納得する。

◉漢字と仮名の隔絶の中に棲む日本語

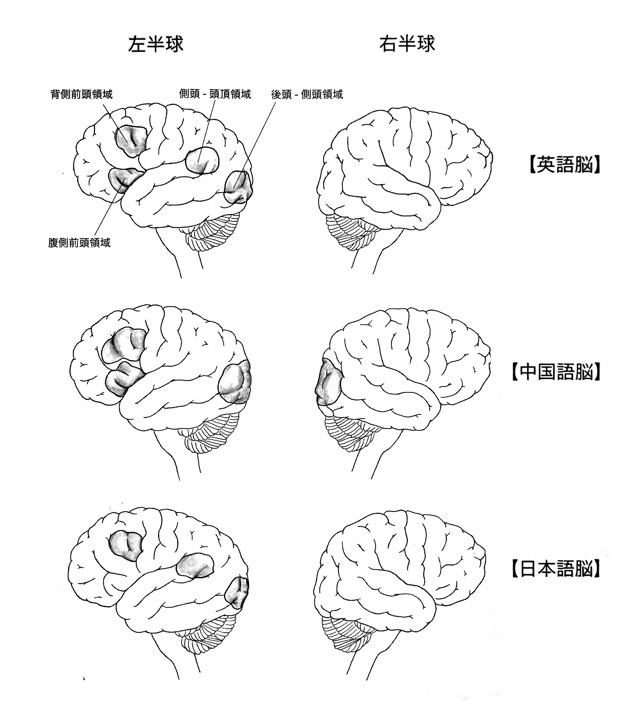

メアリアン・ウルフの『プルーストとイカ』(インターシフト、2008年、原著2007年)には、日本語話者の読字における脳内の活性部位が漢字と仮名で分かれているという研究が紹介されている。表語文字である漢字と音節文字である仮名では脳内の処理機能が別々の部位に配分され、中国語話者と欧米語話者では読字における脳内の活性部位が異なる。また、日本語話者ではこの両者が重なった状態に近いらしい(図7)。

孤立語である中国語であればこその漢字をさまざまな概念語として取り込むことによって、膠着語である日本語をハイブリッド化させて、われわれの日本語は変容し豊かになった。表語文字として意味が埋め込まれているだけではない。漢音であれ唐音であれ呉音であれ古代の中国語の発音ごと埋め込まれている。

すべての言語はハイブリッドであるが、日本語表記ではそれが文字組織に反映されている。さらに近代以降は欧米語の概念語をカタカナに当てはめることで、さらなるハイブリッド化が進んだ。その典型に「デザイン」というカタカナ語もある。誰もが深く意味を問わずに筆記し発話してしまう「デザイン」とは何であろうか?

◉ジェネラティブな手法

永原康史の『日本語のデザイン』に戻ろう。その「おわりに」から引用する。

「女房奉書のような、すなおには読めない視覚的な文字配りになったとしても、それも散らし書きからの流れにある日本語のデザインの系譜のひとつなのだ。デジタルメディアなのだからコンピュータプログラムを使ったジェネラティブな手法でそれを実現できないか、……」

まさにその方向に日本語の文字と読字の世界が拓かれるかもしれない。生成AIに文学が可能とは信じていない。しかし音節を連綿させる、ひらがなが本来持つ音楽的機能を再現することは可能ではないか。

近代初期きわめて暫定的に単位化することを優先して成立した明朝体ひらがなのアウトラインは、DTPシステムの中に生き残っている。DTPそのものが金属活字組版の模倣装置(エミュレータ)だ。書写資料のみならず、質・量ともに膨大で多様な江戸期版本までもディープ・ラーニングすることで、さまざまな試みが始まるだろう。文字を扱うデザイナーは、表記システムの現状と、歴史空間に展開する書法の変遷との両方を連続したものとして考えるべきだ。

鉄斎も蓮月も、そして黄庭堅であれ「寸松庵色紙」であれ、凍りついた過去の美ではない。読まれるために記述された文字表現として、今のわれわれの文字表記をめぐるデザインを活性化するのである。

赤崎正一(あかざき・しょういち)

1951年東京生まれ。エディトリアルデザイナー。神戸芸術工科大学名誉教授。

公開:2024/09/04

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也