イラストレーションと写実性(後編)

近代イラストレーションの主要な領域であった「リアルさ」は、20世紀の映像・印刷メディアの発展や21世紀のネット時代の到来のなかで、その価値や役割を変化させてきた。戦後日本文化におけるリアル系イラストレーションの展開を辿り、「描くこと」の価値が多様化しているインターネット時代における「リアルさ」の行方を考える論考の後編。(前編はこちら)

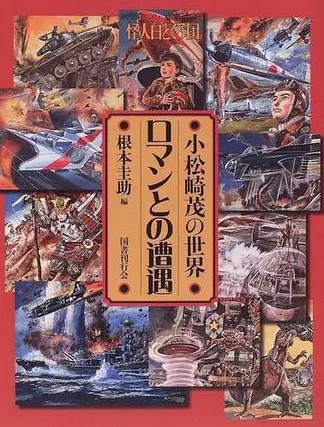

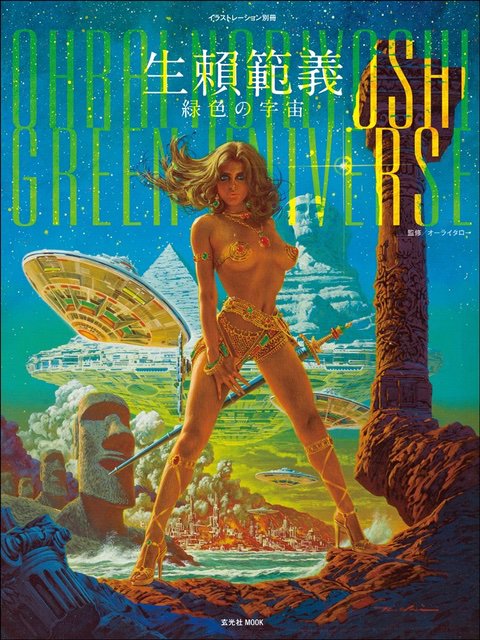

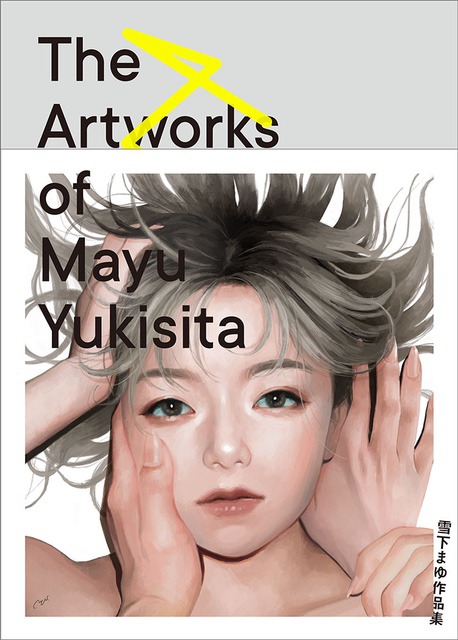

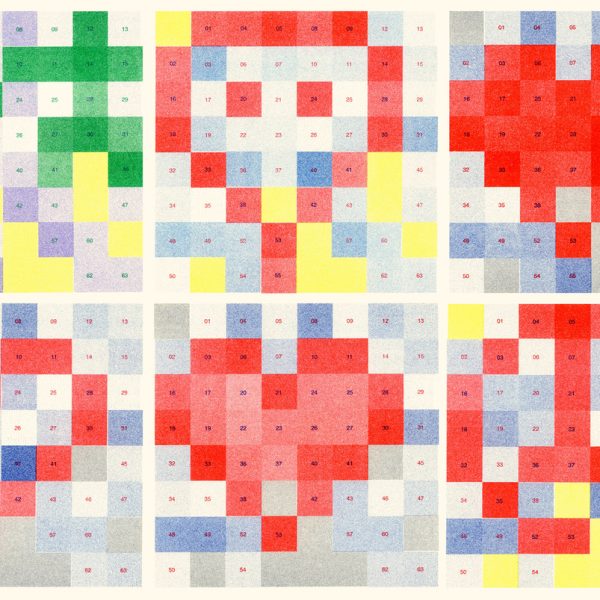

バナー画像(左上より):本論で言及されているイラストレーターの作品集

中村圭子(編)『石原豪人――「エロス」と「怪奇」を描いたイラストレーター(増補新装版)』河出書房新社、2017年

石原豪人(著)、中村圭子、三谷薫(編)『石原豪人妖怪画集』復刊ドットコム、2012年

根本圭助(編著)『図説 小松崎茂ワールド』河出書房新社、2005年

小松崎茂(著)、大橋博之(編)、根本圭助(監修)『SFメカニック・ファンタジー 小松崎茂の世界』ラピュータ、2010年

生頼範義(著)、オーライタロー(監修)『生頼範義 緑色の宇宙』玄光社、2014年

ファミ通ソーシャル編集部『神撃のバハムート オフィシャルアートワークス』エンターブレイン、2012年

大図解とボックスアート

前編ではデザイン業界と近い距離にある写実的なイラストレーションについて取り上げた。後編ではそれとは異なる文脈を持つリアル系イラストレーション、すなわち少年向けの出版物、プラモデルのボックスアートやゲームにおける写実的なイラストレーション、およびSNS定着以降の展開について論じていきたい。

戦前の大衆あるいは少年向けの通俗的な出版物では、伊藤彦造や椛島勝一のような描き手により劇的な場面をリアルな筆致で描くイラストレーション(「密描挿絵」とも呼ばれた)が展開され、その動向は戦後の同系出版物にも継承された。

戦後、出版メディアの発展やテレビの普及を背景に、マスコミュニケーションはますますビジュアルなものになっていく。そのなかでイラストレーションは人々の想像の世界を視覚化する役割を担った。とりわけSF系や怪奇系の出版物や子供向け雑誌の特集記事では、多くのイラストレーターたちが空想の世界をダイナミックに描き出し、読者を驚かせた。

このような領域で活躍した人物の筆頭として紹介したいのは石原豪人(図1)だ。石原はメリハリのある写実を特徴とした作風で、少年向け出版物から大人向けの風俗SM雑誌まで多様な媒体でその実力を発揮した。

[https://www.fukkan.com/fk/CartSearchDetail?i_no=68320085]

[https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309750262/]

[https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309922379/]

また、妖怪、怪奇系の題材をよくした石原に対して、SFやメカ系を中心に大活躍した存在に小松崎茂(図2)がいる。小松崎は戦中から科学雑誌の図解でも活躍していた描き手であるが、戦後は少年誌のビジュアルな「大図解」系記事をはじめ、さまざまなメディアで旺盛な活動を展開した。(*1)

[https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309760711/]

[https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336047540/]

[https://laputa.ne.jp/laputa/19347/]

特筆すべきは、小松崎がプラモデル(プラスチック製模型)のボックスアート(パッケージイラスト)を数多く手がけ、後進の写実系イラストレーターたちの活躍する場を切り開いたことである(図3-1)。1958年にマルサン商会から戦闘機などの国産プラモデルが発売されると、当時の戦記物ブームも追い風となり、プラモデルが大流行しはじめる。小松崎は1961年に田宮模型(現・タミヤ)から発売されたドイツ戦車・パンサーのボックスアートを担当し、同商品のヒットに貢献した。

戦闘の場面がドラマティックに描かれたボックスアートは、まだ見ぬ仕上がりに対する子供たちの想像力を刺激したのである。プラモデルのボックスアートは売れ行きを左右する重要なものとして見なされ、小松崎の後に続いて高荷義之をはじめとする数多くのイラストレーターが参入していった。ブームの頃は画料もかなり高かったという。

そんななか、先行世代と一線を画す写実表現を生み出したのが大西將美だ。大西は小松崎の内弟子から田宮模型の社員となった経歴を持つが、その実力が認められたのは1967年発売の「T92デストロイヤー」と「クルセーダーⅡ」のボックスアートである(図3-2)。

大西は戦車などをそれ単体で描き、背景を真っ白なまま残すスタイルを得意とした描き手である。これは当時アメリカでブームとなっていたスロットレーシングカーのパッケージの影響も考えられるデザインでもあるのだが、そんな「ホワイトパッケージ」はタミヤ製品の代名詞となっていく。大西の「メカそれ自体が語る」(*2)というそのスタイルは、パッケージデザインとしても明快なものであるといえる。

現在でもボックスアートの領域には福村一章や永光哲史といった描き手がおり、写実的なイラストレーションを発表する場であり続けている。デジタルによる作画の普及以降は、天神英貴をはじめCGを用いてリアルなイラストレーションを作画するイラストレーターも登場し、その系譜は連綿と現代までつながっている。

[https://hon.gakken.jp/book/1340336400]

フィクションやゲームに求められるリアル

映画『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』(1980年)のポスターで世界的に知られるようになった生頼範義(図4)もまた、写実的表現で支持を得ていたイラストレーターである。生頼の特質として指摘しておきたいのは、その画面に西洋美術のメソッドがふんだんに取り入れられていることだろう。

モノクロの挿絵にはレンブラントの銅版画のような筆致の集積が見られるし、下地を引いて明るい所を描き起こしていく技法は古典的な油彩画法にならっている。SF小説の装画や映画のポスターで展開されるスペクタクルは、力強い筆力とともに見る者を惹きつける。

[http://www.genkosha.co.jp/gmook/?p=7308]

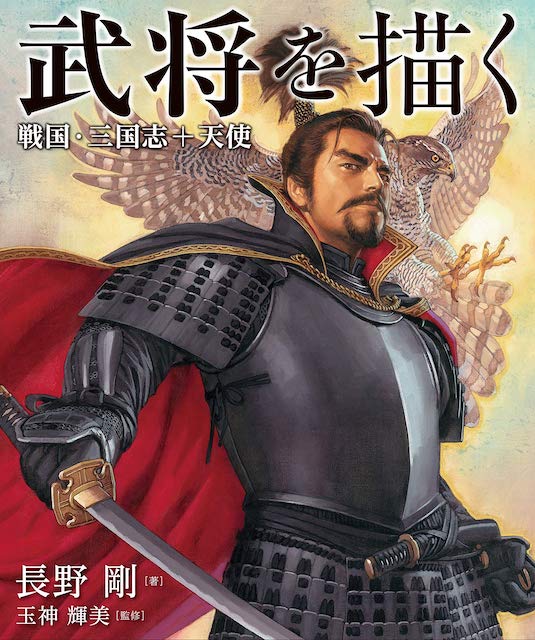

生頼のポスターにおける群像表現は、後続世代にも共通のものを見いだすことができる。生頼の後を継いでコンピュータ・ゲーム『三国志』『信長の野望』などのパッケージイラストを手がけた長野剛は、その代表的な存在といえるだろう(図5)。長野は油絵の技法で描いているため絵のスタイルも生頼に近いのだが、とくに群像表現の構築性が巧みで、自著においてピラミッド型、H字型、V字型、S字型の構図を使い分けていると語っている。

長野についてもうひとつ触れておきたいのは、1998年に刊行が開始された浦沢直樹『YAWARA!』の文庫判(図6)をはじめとする文庫判コミックの表紙イラストレーションである。文庫判コミックが登場し始めたのは1970年代後半以降だが、その表紙画には写実表現を得意とするイラストレーターがしばしば起用されてきた。それまで社会に共有されていた「漫画=子供向け」というイメージを、リアル系イラストレーションによって「大人向け」のものへと転換する試みと推測され、そのような動向に長野が関わっていたことも付言しておきたい。

[http://hobbyjapan.co.jp/books/book/b452533.html]

[https://www.shogakukan.co.jp/books/09192281]

空想的な題材であればあるほど、それに対するリアリティの具現化が求められるのであろう。ファンタジー小説やカードゲームのイラストレーターには、ストイックに写実性を追求する描き手も存在する。

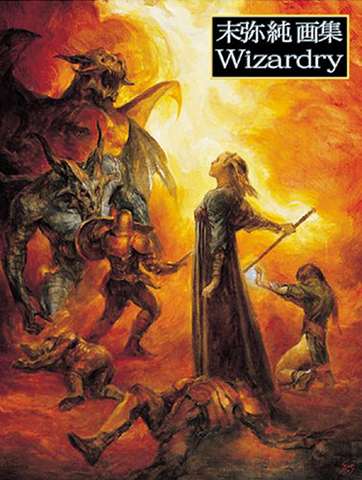

そうした方向性を代表するのが80年代前半より活動を開始した末弥純だ。末弥は西洋絵画の規範にのっとりながら実在感あるクリーチャーたちを描き出しているのだが、そのキャリアを概観したときに注目すべきなのは、ゲームの領域での活躍である。

末弥は80年代後半から『ウィザードリィ』の日本版をはじめとするコンピュータRPGや、さらに90年代前半からはカードゲームへとその活動範囲を広げていった(図7)。次に述べるソーシャルゲームにもイラストレーションを提供しており、紙媒体からゲームへと写実系の系譜をつないだイラストレーターとして位置づけられるだろう。

[http://www.shinkigensha.co.jp/book/末弥純画集 ウィザードリィ/]

2000年代後半からのスマートフォンの普及によって一般化したソーシャルゲームでは多くのイラストレーションが必要とされ、アマチュア、セミプロも含めてさまざまなイラストレーターたちが起用されていった。各社のタイトルはそれぞれにイラストレーションに力を入れ、そのなかで写実的な描き手の需要が一定数存在してきた。

たとえば『神撃のバハムート』(Cygames)においては、そのイラストレーターの一人でもある虫麻呂が「奥行きのない二次元的なアニメ絵だったり、奥行きのある、世界的にヒットしそうな感じのリアルな絵だったり、はたまた超大作みたいな絵がごった煮になっている」(*3)と証言するように、さまざまなスタイルのイラストレーションが混在しつつも、リアルな傾向は切り捨てられていない(図8)。このようなソーシャルゲーム時代における写実的イラストレーションのニーズに応えてきた描き手としては、とくに相場良祐の名を挙げておきたい。

[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000005593.html]

SNS普及以降におけるリアル

SNSの普及は依頼を前提としない、自主的に描かれた「イラストレーション」を可視化することになった。SNSを活用することによって自らのリアルな画風を認知させた存在として、目黒ケイや雪下まゆといった存在が挙げられる。

アメリカを拠点とする目黒の描画は、鉛筆で巧みに描かれた人物の表情と抑制のきいた着彩によってデザイン性とリアルを両立させている。また、人物の髪型や人種、性別にある程度の幅があり、多元的な価値を重んじる現代的な倫理とも相性が良いように思える。SNSでは一度投稿してしまえばそれが世界中から目にすることができるだけに、彼女のこうしたスタンスは模範的なものであるともいえるかもしれない。

雪下まゆもまた近年注目度を高めているイラストレーターの一人だ(図9)。彼女のイラストレーションに登場する人物は目線をしっかりと画面の外に向けていることが多いが、それによる求心性と引き締まった色彩感覚を基礎に描写が加えられることによって、描かれた人間の実存を立ち上がらせている。デジタルでありつつも塗りの筆致を隠さないそのマチエールはリアルと形容するには異論があるかもしれないが、一瞬を切り取ったかのようなスナップショット的リアリティを感じさせるイラストレーターであり、それが同時代的支持を得るのも納得できる。

[https://www.genkosha.co.jp/gmook/?p=26457]

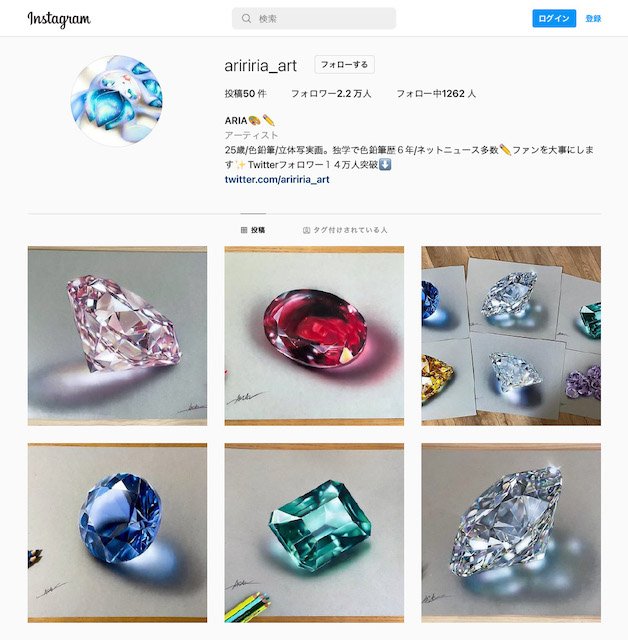

[https://www.instagram.com/aririria_art/]

かれらのモチベーションのベースには、おそらく、写実性に向かってひたすら技術を磨いていくストイックさがあるため、職業的な「イラストレーター」と同列には語れないのかもしれない。だが、誰もが驚くことができるのも写実表現の大きな特徴のひとつであり、それはまた大衆的な認知を得る近道でもあるだろう。またSNSが私たちにとってイラストレーションを目にするプラットフォームとなっていることも踏まえると、その存在は等閑視することはできない。

このようにSNSで流通するリアル系イラストレーションを見ると、開かれたその環境下において描き手たちはそれぞれがリーチしたい鑑賞者に向かってその描写力を基礎にアレンジを加え、それぞれの「映え」を追求しているのである。

淘汰されないものとしての写実性

前後編に分けさまざまな写実的なイラストレーションを検討してきたが、紹介しきれなかったイラストレーターはたくさんいる。そのため、本稿の議論には至らない点も多々あるだろう。それでも、リアルなイラストレーションがエンターテインメントとして求められてきたことは歴史的な事実である。だがしかしそれが啓蒙にとどまらない支持を得るためには、同時代のメディアやなんらかの美学的な感性とのシンクロが必要である、ということはここまで述べてきた通りである。

70年代のデザイン業界で流行となったリアル系には、60年代のイラストレーションにあった情念との連続性が認められたし、金子ナンペイの濃い描写は、下世話な話題も好む雑誌である『サイゾー』だからこそフィットしたところもありそうだ。プラモデルやSF・ファンタジー関連の分野では、ユーザーをフィクションの世界に没入させるために描写力が必要とされた。洋服のデザインも手がける雪下まゆのイラストレーションからは、ファッションとのつながりが感じられる。

このように見ていくとリアル系イラストレーションが試されているのは、あくまでもイラストレーター各人の構想を具現化する能力なのであり、描き手たちに求められているのは、なにも技術的な描写能力だけではないのである。

前編の冒頭で筆者は誰しもがスマートフォンで簡単に写真撮影ができる時代になっていることに触れた。だがよくよく考えてみると、現代の写真はフィルターがかけられたり顔がより「美しく」なるような補正を施されることも多い。そんなデジタル特有の誇張は、これまで取り上げてきたイラストレーターたちが行ってきたことに近いのではなないだろうか。人はやはり現実そのものが見たいのではなく、なんらかの方向づけがなされた「イメージ」が見たいのである。

たとえば大山顕『新写真論 スマホと顔』(ゲンロン、2020年)には、次のような興味深い記述がある。現代のとあるモデルは撮影された写真をカメラマンから見せてもらった際に、それが修正前であることから、その姿を自分のものだと認めなかったという。実はこのことは、写真が発明された19世紀も同様であり、当時の写真館に来る人々は、撮影された自分の写真を見て、ほとんどの人が幻滅していたという。(*4)

これらのエピソードからうかがえるのは、写真といえども、必ずしも「現実そのもの」のイメージが求められているわけではないということだ。このことを踏まえると、写実系のイラストレーターたちが満たしてきたのは、現実ではない「イメージ」を好む私たちの欲望だったともいえるだろう。そしてそれが変わらない限りは、これからもイラストレーターにそれを満たす役割は与えられていくはずだ。

塚田優 つかだ・ゆたか

視覚文化研究。2014年、『美術手帖』第15回芸術評論募集に「キャラクターを、見ている。」が次席入選。美術、イラストレーション、アニメーションを中心に各種媒体に寄稿を行う。おもな共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド』(グラフィック社、2022年)がある。最近の論文は「雑誌におけるイラストレーションの定着とその特徴について——1960年代の言説を中心に」『多摩美術研究』第10号、2021年。

註

1:大図解は大伴昌司など編集者との協働によってそのレイアウトが成立していたことも、あわせて指摘しておきたい。

2:平野克己編『プラモ・ボックスアートの世界 小松崎と昭和の絵師たち』立風書房、2002年、p. 67

3:『神撃のバハムート OFFICIAL ILLUSTRATIONS』一迅社、2015年、p. 187

4:大山顕『新写真論 スマホと顔』ゲンロン、2020年、p. 105

参考資料

上笙一郎『日本の童画家たち』平凡社、2006年

工藤健志、村上敬、中村光信(編)『ボックスアート ~プラモデルパッケージ原画と戦後の日本文化』モマ・コンテンポラリー、

多根清史『教養としてのゲーム史』筑摩書房、2011年

長野剛『武将を描く 戦国・三国志+天使』ホビージャパン、2019年

中村圭子(編)『増補新装版 石原豪人——「エロス」と「怪奇」を描いたイラストレーター』河出書房新社、2017年

根本圭助『異能の画家 小松崎茂』光人社、2000年

『生頼範義展』宮崎文化本舗、2016年

『コミッカーズ』12号、美術出版社、1997年

『MdN』292号、エムディエヌコーポレーション、2018年

公開:2022/08/13

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子