イラストレーションと写実性(前編)

多様な描き手とジャンルが織りなす現代のイラストレーション界。その動向をひとことで語るのは不可能だ。ただ近年、キャラクターイラストやシンプルな記号的なイラストレーションが前景化する一方で、近代イラストレーションの原点でありその後の主流のひとつだった写実的なイラストレーションが存在感を低下させてきたようにも思われる。写実的イラストレーションは、しかし、時代やテクノロジーに応じて独自のリアリズムを生み出しながら発展を続けている。その系譜と可能性について考える論考。

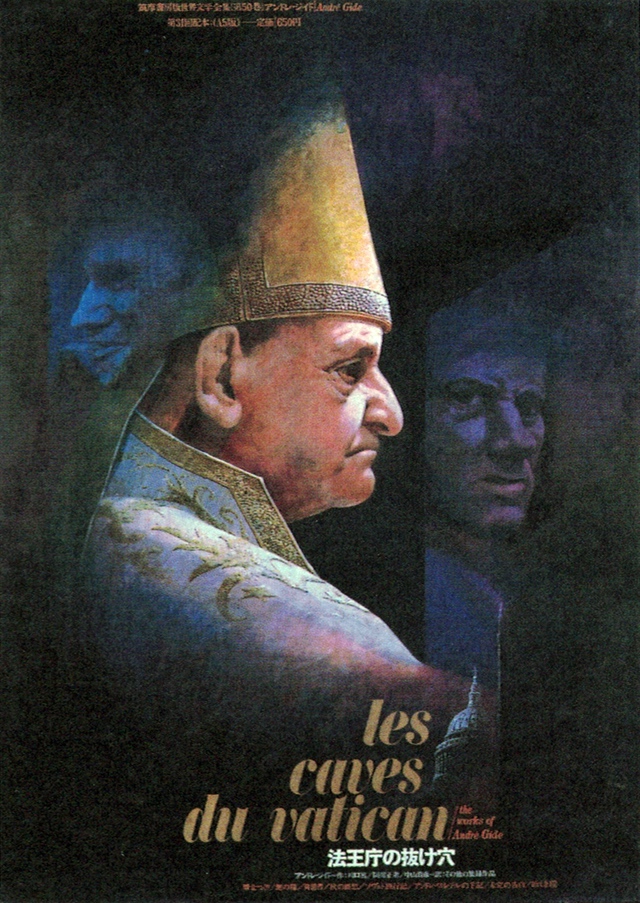

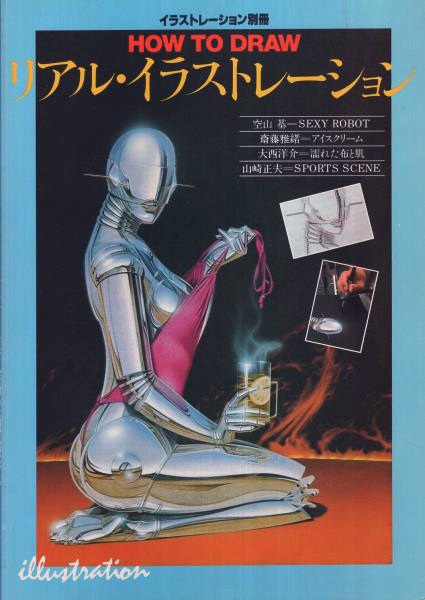

バナー画像(左上より):70年代末から80年代前半に刊行されたリアル系イラスト関連書

『コマーシャル・フォト別冊 イラストレーション2』(玄光社、1978年)

『精密イラストレーションの世界―テクニカルからスーパー・リアルまで』(グラフィック社、1981年)

『ザ・リアル・イラストレーション』(グラフィック社、1984年)

『ザ・リアル・イラストレーション2』(グラフィック社、1987年)

『イラストレーション別冊HOW TO DRAW リアル・テクニック 細密画からSFアートまで』(玄光社、1984年)

『コマーシャル・フォト別冊 イラストレーション』(玄光社、1977年)

『イラストレーション別冊HOW TO DRAW リアル・イラストレーション』(玄光社、1982年)

斉藤雅緒『リアルイラストレーション:細密描写と質感表現の技法 (新技法シリーズ) 』(美術出版社、1979年)

■情念の昂進としての写実

イラストレーションは「図版」や「図解」という意味を持つことからも分かるように、そのイメージにはなんらかの「具体性」が求められてきた。こうした課題に対する解決はさまざまにあるが、イラストレーターたちは写実的な表現をひとつの回答としてこれに応えてきた。

写実的な表現といえば、図鑑などで動植物を描くサイエンス・イラストレーションや、技術文書などで機械や建築といった人工物を描くテクニカル・イラストレーションがあげられる。しかし、広告や書籍、雑誌の領域でも写実性の高いイラストレーションは存在してきた。後に取り上げるようにそうしたイメージは一時大きな流行となったし、写実的な描写力はいつの時代も人々を楽しませてきたように筆者は考えている。しかしこのことは、現在のように誰もがスマートフォンを持ち、簡単に写真を撮影できる時代にあっては、一見不思議な気がしなくもない。

本稿では2回にわたって、そうした、写実的なイラストレーションについて、おもに第2次世界大戦後に活躍した日本人のイラストレーターを取り上げながら、近年登場した描き手も含めて言及し、その仕事からイラストレーションと写実性の関係について考えてみようと思う。この前編では、デザイン史上の一挿話としてもしばしば触れられる1960年代後半から1970年代のリアル系イラストレーションと、それに後続する系譜について考察を加えていこう。

日本の戦後イラストレーション史におけるリアルな描画の系譜は、1960年代後半に登場した辰巳四郎、横山明、滝野晴夫といった描き手が代表的な存在としてあげられるだろう。もちろんそれ以前にも沢田重隆のようなデッサンに長けた描き手はいたし、幅一夫や松本秀実といったカーイラストレーションを得意とするイラストレーターの描写力にも目を見張るものがあった。しかし沢田や松本は筆触や塗りといったペインタリーな要素を活かした画面構成が特徴的であり、幅の場合は図解という領分を守り続けた。

それに対し辰巳、横山、滝野らは絵画的なメディウム・スぺシフィシティに寄りかかりすぎず、対象を描く行為を通じて、単なる図解とは形容できない表現を達成している。たとえば横山がイラストレーションを手がけた「冷房装置の悪夢」は、目線や皺のそれぞれが人物の厚みとして看取できるような描写になっている(図1)。また、辰巳四郎は1967年の日宣美展において、イラストレーションを担当した「法王庁の抜け穴」(図2)「吠える」「ボードレール」のポスター3点それぞれで特撰を受賞した。これらの作風は微妙に異なるものの、描き込みの強度においては共通している。

〈画像出典:瀬木慎一・田中一光・佐野寛(監修)『日宣美の時代―日本のグラフィックデザイン1951-70』トランスアート、2000年〉

〈画像出典:同上〉

この年の日宣美賞は長友啓典・加納典明による「ジャンセン」(図3)であるが、この頃から日宣美の価値基準が、モダンデザインが追求してきた意味内容の伝達の重視から、感覚的なものになったことを加島卓は指摘している(*1)。また、当時の朝日新聞の評には「デザインの絵画化していく姿が認められよう」と書かれているが(*2)、それは長友の「ジャンセン」以上に、3点の作品で受賞を独占した辰巳にあてはまる証言ともとれるだろう。

〈画像出典:同上〉

このことを踏まえると、辰巳をはじめとしたリアル系のイラストレーターたちは、モダンデザインに対するカウンターとして現れた、横尾忠則に代表されるような具象的かつ「情念」のこもった表現主義的なイラストレーションを、写実的なアプローチで「絵画的」に推し進めた次世代として位置づけられるのである。

■日本のスーパーリアル

「私は案外リアリズムが出てくると思いますね。勿論かつての写真とは違うものですが…ポップな感覚の洗練をうけたリアリズムが…」(*3)

日向あき子は1972年に行われたイラストレーションを主題とした座談会で、上記のように語っている。日向は先述の日宣美における写実的な傾向の歴史的な脈絡を理解し、後でも紹介するスーパーリアリズムについてもすでに仄聞していたのかもしれないが、それでもこの発言には先見の明がある。なぜならその予言の通り、1970年代はリアル系イラストレーション、つまり「スーパーリアル」のブームが巻き起こったからである。

70年代のイラストレーションを語る際にしばしば触れられるのは、この時代にはリアル系のイラストレーションが隆盛したということである。山口はるみ(図4)や山崎正夫といった描き手たちが広告や雑誌でその腕前を披露していたのであるが、その背景としてあげられるのが、アメリカのアート界におけるフォト・リアリズム、ハイパー・リアリズムの台頭だ。チャック・クロース(図5)に代表されるこれらの潮流は、単に写実的に描くのではなく、写真を模写したかのようなニュートラルな対象との距離感が特徴として指摘できる。日常的モチーフが比較的多いことや、写真という複製メディアとの親和性において、ポップアートと地続きに認識されている動向でもある。

〈出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close〉

日々メディアをにぎわせていた日本のリアル系のイラストレーションについて、日向や岡田隆彦といった評論家は海外のフォト・リアリズムへの接近を認めながらも、両者の差異を強調している(*4)。要約すれば、前者は客観性よりも「自己趣味的、超現実的要素、あるいは表現派的要素が強い(*5)」ことに特徴があるとする。この意味において、辰巳や滝野ら60年代後半に登場してきた絵画的イラストレーターの延長に70年代のリアル系の描き手たちも考えることができる。

たとえば、大西洋介の『S&Mスナイパー』表紙(図6)に見られる、半透明の布とそれを隔てて存在する裸体のボリューム感を表現しようとするフェティッシュな描きぶりに、その指摘の妥当性は認められよう。当時の日本のイラストレーターたちは、エアブラシなどの画材を巧みに操りながら、さまざまなアプローチで独自のリアリズムを追求していたのである。

では、日本のリアル系イラストが海外の潮流とは実質的に異なるものだったとして、なぜそれがこの時代に流行したのだろうか。その理由は、印刷技術との関連が考えられるだろう。1950、60年代の印刷では写真原稿は高コストかつ再現性が低かったため、図版にイラストレーションを用いるほうが主流であった。だが1960年代以降にオフセットやグラビア印刷の精度が向上し、それに合わせて緻密な技術のイラストレーションが増加傾向にあったことを広告ディレクターの坂根進は1978年に行われた鼎談で語っている(*6)。

ゆえに70年代のリアル系は60年代からの絵画的な写実性の延長線上に、高精細化する印刷やエアブラシといった技術的要因が絡むことによって隆盛した動向だと理解することができるだろう。だからこそ、日向や岡田はアメリカのフォト・リアリズムの影響を間接的なものだと見なせたのである。

■スーパーリアル以後

70年代に隆盛したスーパーリアルなイラストレーションは、80年代以降広告業界のなかでは衰退していく。それは流行になったことにより、消費されたという側面もあるだろう。70年代後半に「セクシーロボット」を生み出し、それを自らのアイコンとすることによって、イラストレーターから徐々にアーティスト的なポジションへとシフトしていった空山基(図7)は次のように語る。

「日本の広告界は、流行に敏感ですからね。良く言えばですよ。そうするとスーパーリアリズムの需要が落ちる。そうすると途端にドローイングやフォーブと言うか絵画的なタッチなものが増えてくるんですね。」(*7)

空山の語るように、80年代は確かに写実的なイラストレーションはそれ以前と比べたら目立っていなかった。パルコの主催した「日本グラフィック展」(日グラ)からブレイクした日比野克彦らの存在が、こうした時代の象徴として位置づけられるだろう。ここでは60年代後半以降の、写実的傾向としての「絵画的」という意味もドローイング的表現へと意味内容が変わっており、時代が変化していることがうかがえる。

しかしそんな中にあっても、SFやファンタジージャンルを中心にひとつの作風としてのリアル系は存在していた。また、イラストレーターとして自らのリアリズムを提示し続けていた人物としては1984年の日グラで特選を受賞した深津真也があげられる。アンティークなノスタルジーを基調としたそのイラストレーション(図8)は、70年代までにあった情念とは一線を画した静謐さを湛えている。

80年代から現在まで、ムーブメントとして言及できるようなリアル系イラストレーションの動向は観測できなくなる。そのことは逆に、熊田千佳慕のような昔から活動してきた細密画、博物画系のイラストレーターをジャーナリズムが取り上げるきっかけとして作用していた面もあるだろう。しかし写実的イラストレーションは、そのような図解の領域ばかりになってしまったわけではない。

大衆的で、エンターテインメントとしてリアルを追求した存在としては、90年代の前半から活動を始めた金子ナンペイがいる。金子はキャリアの初期にクライアントから「リアルは使わない(*8)」と言われたと語っているが、これは当時の写実的なイラストレーションの逆境を物語っている。しかし金子は自分を曲げず、写実的な要素をデフォルメになるぎりぎりまで誇張する独自の「濃い」リアリズムによる画風で、雑誌『サイゾー』などを中心に仕事を広げていった。デフォルメを強調した仕事ではあるが、日暮修一の後を受けて2021年12月まで10年間続けられたマンガ雑誌『ビッグコミック』の表紙画(図9)は記憶に新しい。

このほかでは、サイトウユウスケの仕事にも触れておこう。『ミュージック・マガジン』の表紙(図10)や広告などでみられる、整理された描写とフラットな塗りによる写実性は、現代イラストレーションにおけるリアル系のひとつの最適解を提示している。また、その画風がペンタブレットを駆使したデジタル作画によって成立していることもポイントだろう。

イラストレーションにとって写実性は常に求められてきたわけではないが、一方で断続的に独自のリアリティを提示するイラストレーターは登場してきた。後編では少年向けメディアやホビー、あるいはSNSにおける写実的なイラストレーションを紹介し、さらに議論を展開していこう。

塚田優 つかだ・ゆたか

視覚文化研究。2014年、『美術手帖』第15回芸術評論募集に「キャラクターを、見ている。」が次席入選。美術、イラストレーション、アニメーションを中心に各種媒体に寄稿を行う。おもな共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド』(グラフィック社、2022年)がある。最近の論文は「雑誌におけるイラストレーションの定着とその特徴について——1960年代の言説を中心に」『多摩美術研究』第10号、2021年。

註

1:加島卓『広告制作者の歴史社会学』せりか書房、2014年、p. 349-358

2:「目立つ絵画化の動き」『朝日新聞』朝日新聞社、1967年8月29日

3:早川良雄、日向あき子、永田力、安野光雄、長新太「イラストレイション合評 ’71.9→72.1」、日本イラストレイター会議編『イラストレイション』No.1、講談社、1972年、 p. 111

4:岡田隆彦は第一出版センター編『年鑑日本のイラストレーション’76』(講談社、1976年)において、日向あき子は第一出版センター編『年鑑日本のイラストレーション’78』(講談社、1978年)でスーパーリアリズムについて言及している。

5:福井真一「スーパーリアル」、『美術手帖』2010年1月号、美術出版社、2010年、p. 63

6:田中一光、坂根進、江島任「てい談:イラストレーションを語る」、『イラストレーション2』玄光社、1978年、p. 93

7:空山基『空山 基ハイパーイラストレーションズ 2』美術出版社、1992年

8:『イラストノート』No. 8、誠文堂新光社、2008年、p. 68

参考資料

榎本了壱監修『アートウイルス 日本グラフィック展1980―1989』PARCO出版局、1989年

加島卓『広告制作者の歴史社会学』せりか書房、2014年

上笙一郎『日本の童画家たち』平凡社、2006年

瀬木慎一、田中一光、佐野寛監修『日宣美の時代 日本のグラフィックデザイン1951-70』

田島奈都子編著『明治・大正・昭和初期 日本ポスター史大図鑑』国書刊行会、2019年

塚田優「日本デザイン史におけるイラストレーションの定着とその意味の拡大について ー1960年代の言説を中心に」、『多摩美術大学研究紀要』第34号、多摩美術大学、2020年

東京イラストレーターズ・クラブ編『年鑑イラストレーション 1963-66』三和図書、1966年

諸岡智徳「複製技術時代の挿絵──田中良/岩田専太郎/視覚文化」、『JunCture 超域的日本文化研究』2号、名古屋大学大学院文学研究科付属日本近現代文化研究センター、2011年

『HOW TO DRAW リアル・イラストレーション』玄光社、1981年

『美術手帖』1974年7月号、美術出版社、1974年

『美術手帖』2010年1月号、美術出版社、2010年

公開:2022/06/15

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩