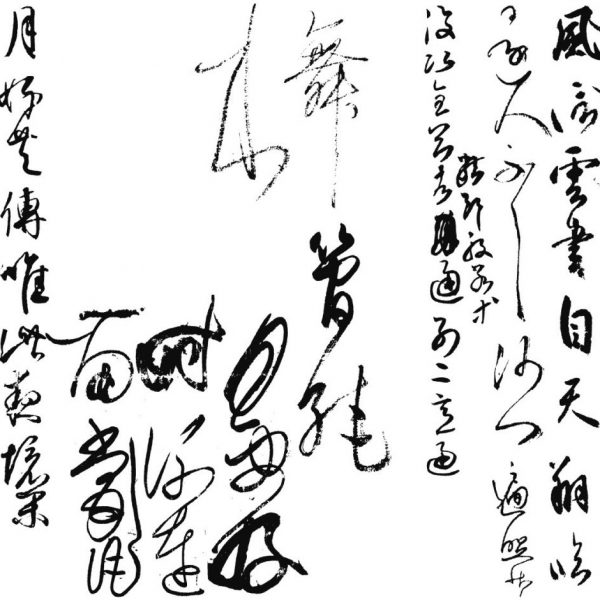

「日本語の文字体系とそのデザイン」展

─ フランスにおける日本語書体の研究と実践

グラフィックデザイナー/タイプデザイナーのアンドレ・バルディンガーによる日本語の文字体系とそのデザインについての研究をまとめた展覧会が、2021年10月から2022年2月にかけて、フランス・パリのBULAC(大学間共同利用言語・文化図書館)で開かれた。漢字活字の製造がフランス王立印刷所に起源を持つように、世界の把握のために文字研究を重視する歴史を持つかの国で、現代のデザイナーはどのように日本語という独特の書字方式を持つ言語をまとめ、そしてどのように現地の観客に受け入れられたのだろうか。

──最初に自己紹介をお願いします。

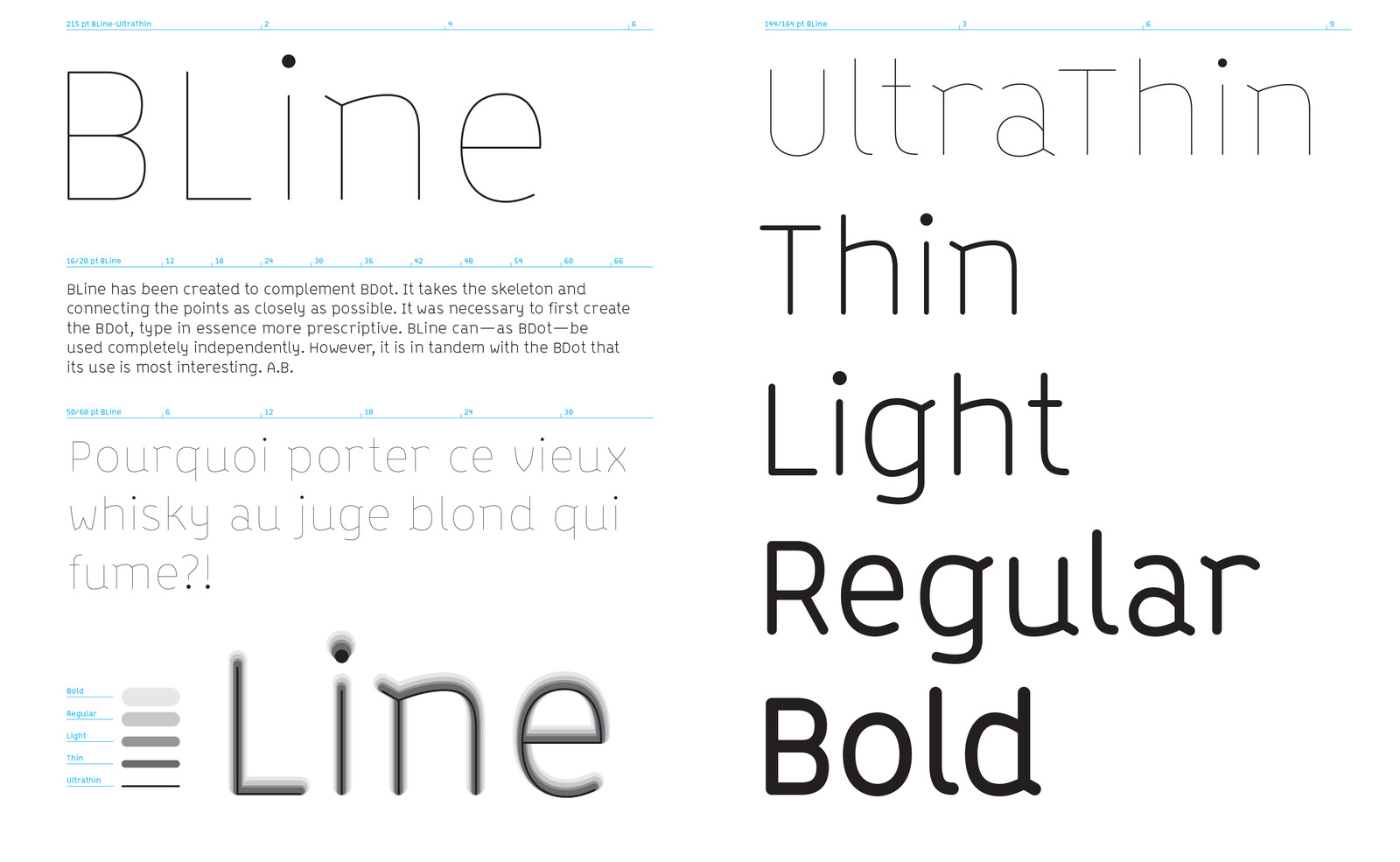

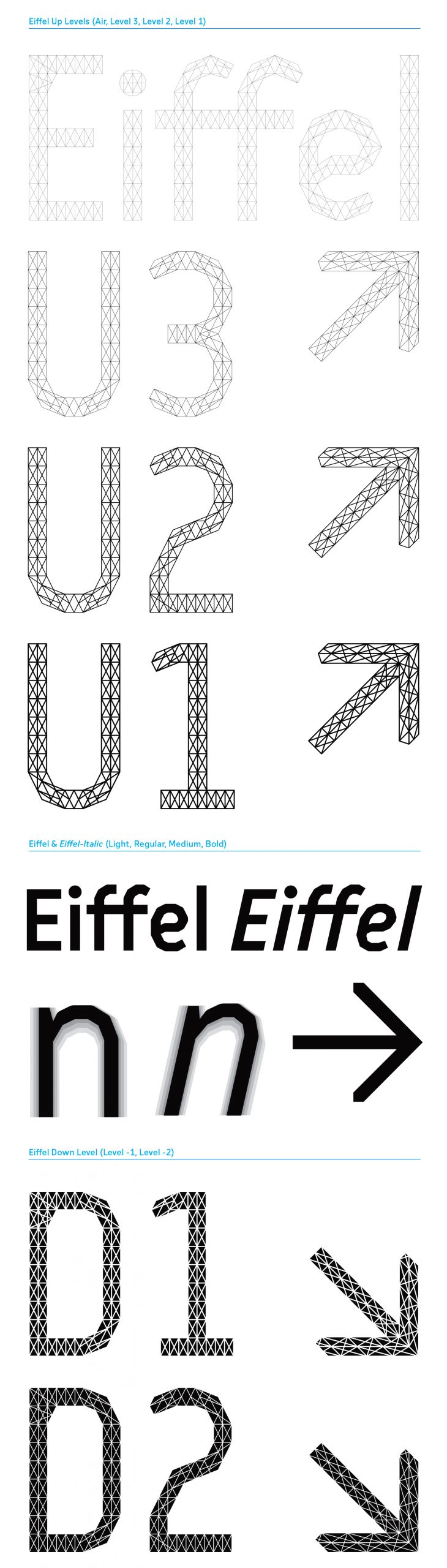

アンドレ・バルディンガーです。チューリッヒ(スイス)出身で、Berufsschule für Gestaltungのハンス・ルドルフ・ボスハルトのクラスでタイポグラフィに出会いました。その後、パリのANCT——現在のANRT(L’Atelier National de Recherche Typographique/国立タイポグラフィ研究アトリエ)——でタイプデザインを学び、1995年にパリに自分のアトリエを構えました。2000年には自分のレーベルから書体ファミリーNewutとBDotをリリース。その後、BLine、Baldinger、Eiffelなどの書体、そして、パリ南部にある国際的な大学Ruedi Baur IntegralのサインシステムのためにデザインしたCiteInterなどのカスタムタイプフェイスも発表しています。2005年には、スイス国立銀行から、スイス紙幣のデザインコンペに参加。40歳未満の若手グラフィックデザイナー9人のうちのひとりとして声がかかりました。印刷技術、インク、紙から、非常に高度なセキュリティ技術に至るまで、すべてが特別な体験でした。

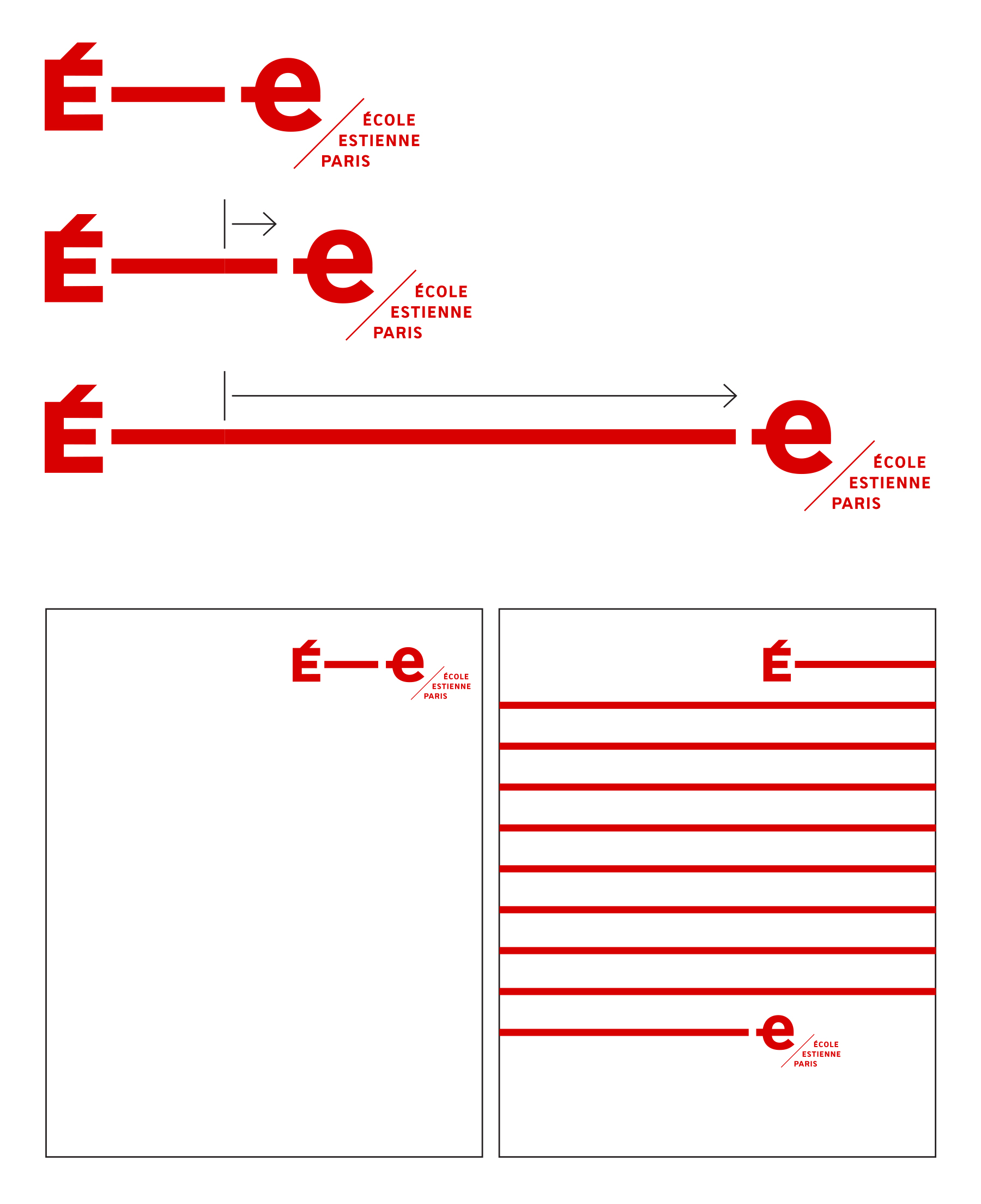

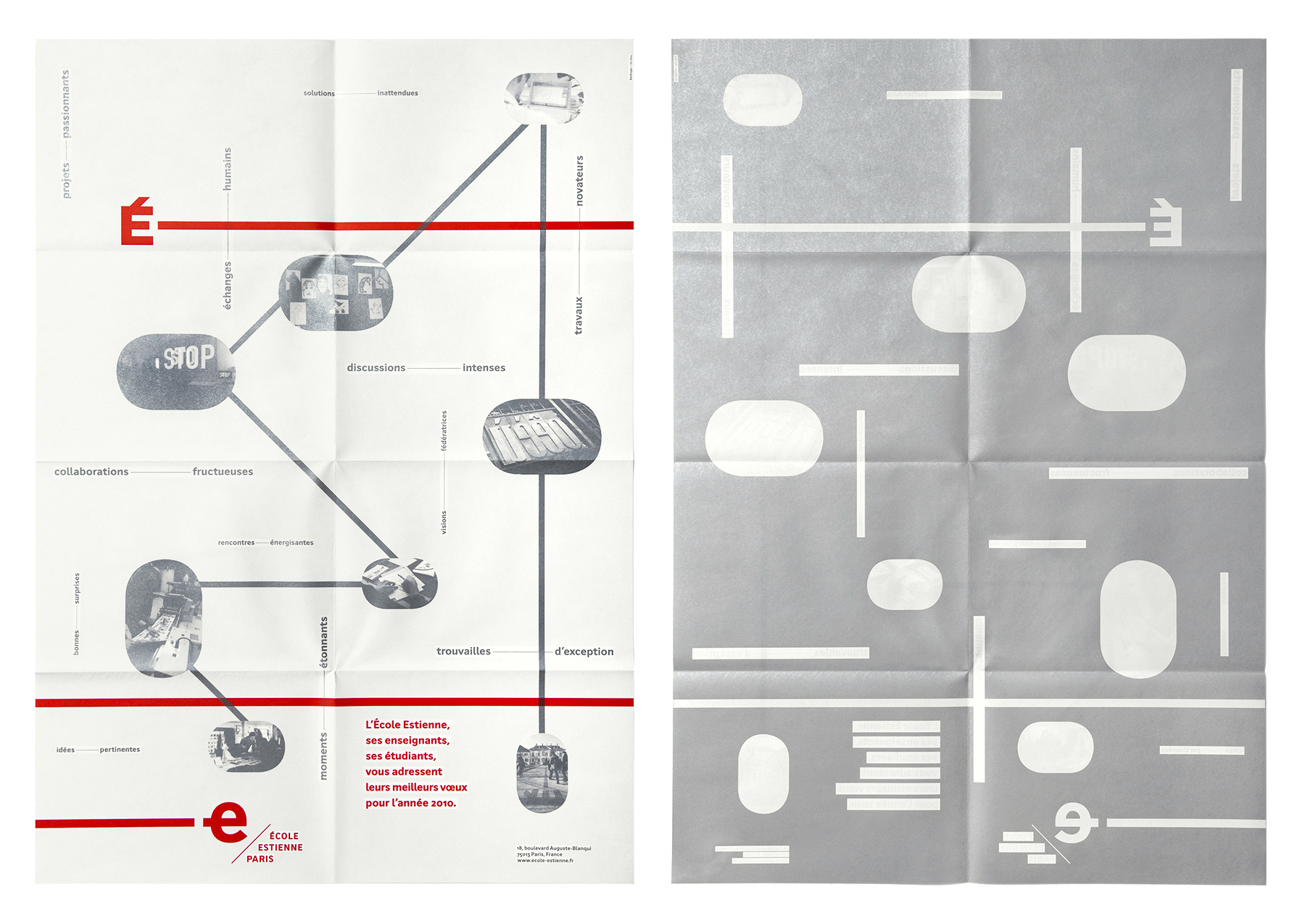

その後、2008年にパートナーのToan Vu-Huuと共に、グラフィックとタイポグラフィのデザインスタジオBaldinger-Vu-Huuを設立。私たちのコラボレーションは、1889年に設立されたフランスの印刷、タイポグラフィ、グラフィックデザインに関する最も古いデザイン学校であるEcole EstienneのVIコンペを勝ち取ったことから始まりました。小さいながらもスマートなチームで、ヴィジュアルアイデンティティ、エディトリアルデザイン、ポスターデザイン、サイン・案内システム、展覧会の展示デザイン、タイプデザインなど、幅広いプロジェクトに取り組んでいます。

これらの経験と知識は、教職を通じて共有しています。1995年から2002年まではローザンヌ(スイス)のECALで、2002年から2006年までベルン芸術大学(スイス)で、2013年から2015年までナンシー(フランス)のANRTでタイポグラフィとタイプデザインを教えました。2006年からはパリのENSAD(Ecole national Supérieure des Arts Décoratifs)とチューリッヒZHdK(Zurich University of the Arts)のMAS/CAS Type Designで教えています。

──2019年には京都・ヴィラ九条山でのレジデンスに参加しました。今回の展覧会はその時のリサーチをベースにしたものだと思いますが、内容についてお聞きする前に、レジデンスプログラムについて確認させてください。ヴィラ九条山ではこれまでに、グラフィックデザイナーやグラフィックデザイン関連の研究者も滞在アーティストに選ばれています。ドイツの同様の機関であるGoethe Institutもレジデンスプログラムを実施していますが、こちらではグラフィックデザイナーが選ばれることはほとんどありません。フランスでのグラフィックデザイン文化の位置付けについて聞かせてください。

ヴィラ九条山は、フランスが海外で展開するアーティスト・レジデンスのネットワークに属しています。イタリア・ローマのVilla Médicis、スペイン・マドリッドのVilla Vélasquez、そして京都のヴィラ九条山があります。ヴィラ九条山は最初の2つよりも、いわゆる「その他の芸術表現(ダンス、音楽、陶芸、タイポグラフィ、グラフィックデザイン、イラスト、建築など)」に対してオープンです。

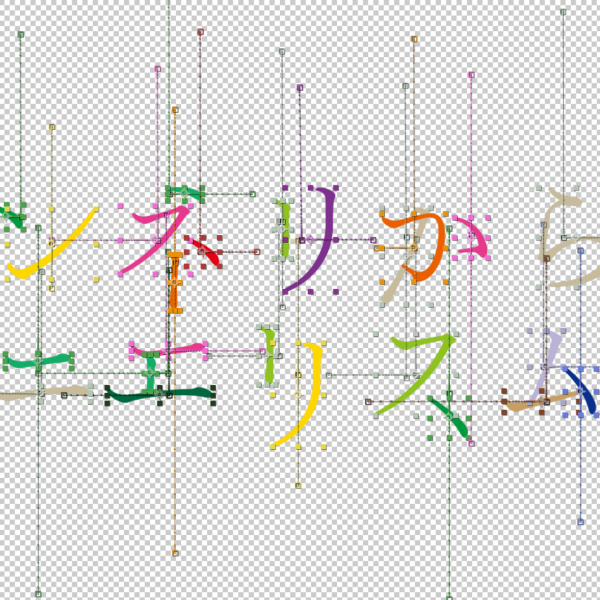

私が提案したプロジェクトは、私がデザインした欧文書体BLineに、かな/カナや漢字を加えた拡張書体を制作するためのリサーチを行うことでした。4ヶ月の日本滞在中、私は日本文化に飛び込み、日本語の文字体系や日本の書体デザインの歴史について研究しました。

先述の通り、私はANRTの大学院で書体デザインの研究をしていました。当時はパリの国立印刷所(Imprimerie Nationale:旧王立印刷所)に置かれていた機関です。ANRTは1985年にフランス文化省と経済・財政省によって設立され、「書体デザインとタイポグラフィの発展に寄与する」ことを目的としています。国立印刷所に併設されているため、私たち学生は、世界中のさまざまな文化圏の活字を集めた独自のコレクションと資料を収集したCabinet des Poinçons(カウンターパンチ[カウンター父型]工房)に特別にアクセスすることができたのです。フランスは、この分野では最も積極的で先進的な国の1つだと思います。このような文化的開放性は、今日に至るまでフランスの特質の一部となっていて、グラフィックデザインも文化省によって積極的に支援されている分野です。

『Graphisme en Franche』という年刊誌があり、パリ、ル・アーヴル、ショーモンなどの都市で年間を通じて、グラフィックデザインのフェスティバルや展覧会、会議が開かれています。グラフィックデザインは、ポンピドゥー・センターやショーモンのLe Signeといった施設に定期的に招かれ、公に議論されています。文化部門は、ほとんどが公的資金で賄われており、私が働いているような中小規模の組織にとっては最大のクライアントの1つです。

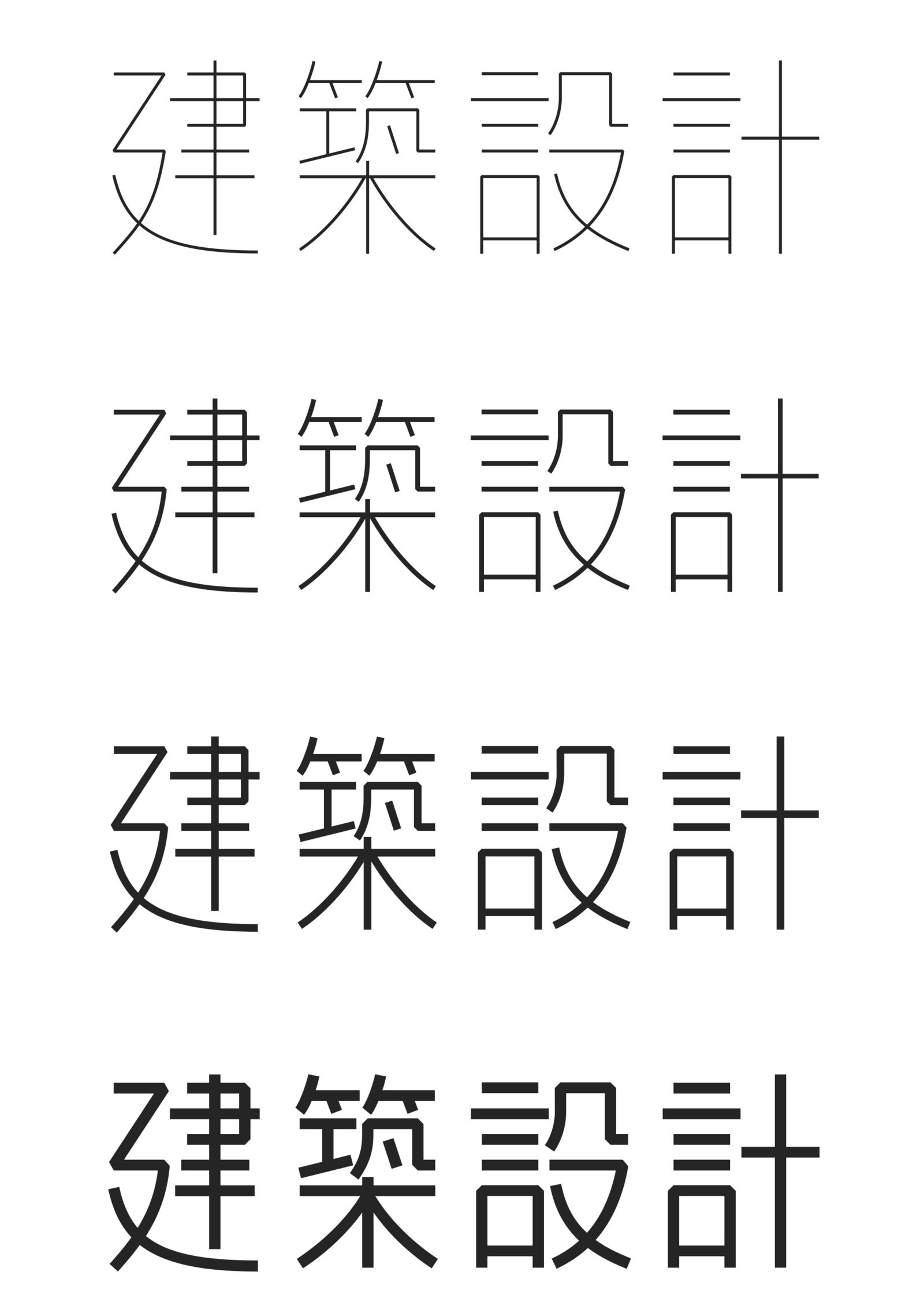

──日本語への関心は以前からおありでしたが(日本建築設計学会の機関紙『建築設計』のロゴタイプのデザインなども手がけている)、本格的に日本語書体をデザインするきっかけとなったのはヴィラ九条山でのレジデンスがきっかけですか?

いえ、もっと前から関心を抱いていました。私がタイポグラフィやタイプデザインに興味を持ったのは、それが文字やメッセージ、コンテンツを伝達するための特権的な方法だからです。文字は私の俳優です。文字にどのように振る舞い、表現させるかは私が決めます。文字は力強く、多様な表現が可能です。ANRTで勉強している間、私は文字がどのような場面で文化を伝えるのかを学びました。言語とさまざまな文字体系や記号は、あらゆる文化の最も特徴的な要素のひとつです。その変容、発展、適応は、私たちの起源と歴史的遺産を物語るものです。サインや書字方式、言語は、私たちを他の文化に引き込んでくれるのです。

2002年に初めて日本を訪れて以来、日本や日本文化に対する私の関心と知識はますます深まっています。ラテン・アルファベットの書字方式を他の文化の文字に拡張するという発想はめずらしいことではありません。古典的な名作書体のほとんどは、後に他の文字に開発・拡張されています。西洋と東洋の文字の併記という問題(特に日本語におけるそれ)は、以前から私の頭を悩ませてきたものです。これほど複雑で、3〜4種類の文字を使い分ける言語は他にありません。『建築設計』の漢字4文字をデザインした経験と私の日本との相性が、日本語書体をデザインするきっかけとなったのです。

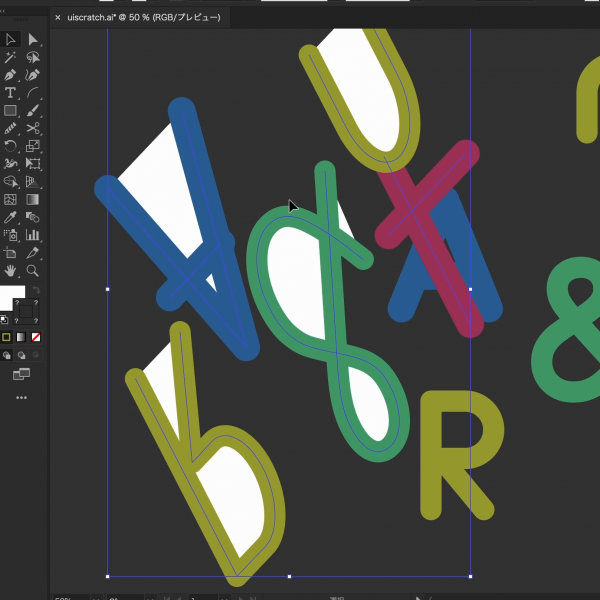

──開発中の日本語書体BLine JPについて紹介してください。

今日まで、日本語と西洋の言語とのバイリンガル・レイアウトは、日本語とラテン・アルファベットのそれぞれの書体から、様式的・形式的に最も相性の良い2種類を探し出し、マッチングペアを作るという作業を元にしてきました。しかしながら、ひらがな、カタカナ、漢字、ラテン語の4つのスクリプトが同じレベルで調和し、要求に応えるレベルに達しているものはほとんどありません。

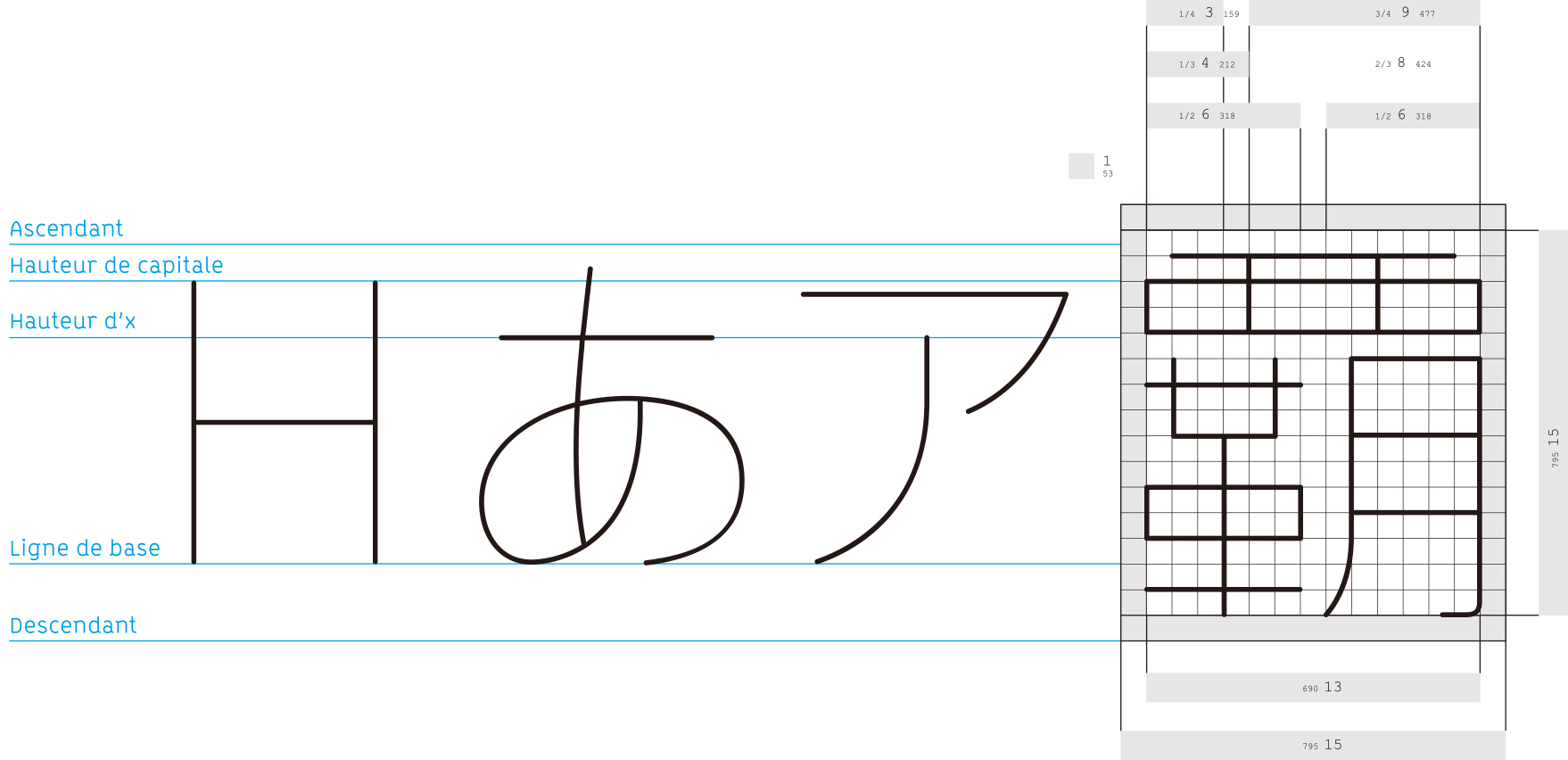

これら2つの言語世界の形式的・文化的な調和を見つけるためのリサーチの中で、既存の日本語の書体のほとんどが、歴史的に縦書きのデザインに基づいていることを知りました。しかし現代の多くの出版物は横書きでレイアウトされてます。デジタルメディア(Webサイト、ソーシャルメディアなど)は、基本的に横書きです。すなわち、縦書きに適していたものが、横書きには適さなくなったのです。縦書きで開発された書体を横書きで使うということは、視覚的な配置が変わるということであり、縦書きでは問題なかったものが横書きでは見栄えが悪くなる可能性がある。

そこで、縦書きと横書きの両方に対応できるようなスクリプトを作ることが理想的だと思いました。しかし、現実的に考えると、1つの方向への挑戦だけでも充分に大きなものです。なので、このプロジェクトでは、水平方向の視覚的な配置を考慮した横書きバージョンの書体に集中することにしました。ベースのラテン・アルファベット書体として、BLineを採用しました。この書体はXハイトが高く、開放的なフォルムで、ストロークのコントラストがあまりありません。末尾は丸く、日本の丸ゴシック体というカテゴリーに入ると言えるでしょう。

──ラテンアルファベット書体をこれまで多く手がけてきたわけですが、日本語の書体をデザインするにあたって、難しかった点、腐心したことについて教えてください。

箇条書きで回答します。

・まず、文字の密度。漢字と比べたひらがなとカタカナの間でも、かな文字の密度はかなり低く、ラテン・アルファベットのそれに近い。

・形式的なレパートリーがラテン・アルファベットとは異なる。未知の領域。

・日本人が「ふところ」=「重心」と呼ぶもの。文字の画数で囲まれた空間。視覚的な大きさとの関係で、欧文書体のカウンタースペースに似ている。

・日本語の文字は等幅で、それぞれが同じ幅を占めている。ラテン・アルファベットのようにプロポーショナルでない(タイプライターの等幅文字は例外だが)。

・ラテン・アルファベットはベースライン上に配置される。日本語の文字は垂直方向の平均値で整列される。

・ラテン・アルファベットには大文字と小文字があるが、日本語の文字は1つの大文字で、ラテン語の大文字と同じである。

・グリフの数。ラテン・アルファベットは大文字と小文字それぞれ26文字ずつ(発音区別符号を除いて)に限られているのに対し、日本語は仮名(カタカナと平仮名)ごとに46文字、教育や行政の基準で記述されるべき漢字記号は最低2136個ある。新聞用は3500字程度、印刷業界における正式な日本語の書体規格といえば10000字に近い。

──これまでに何人かのヨーロッパのデザイナーと協働してきましたが、和文書体は決まって新ゴが指定されてきました(Google Noto以降は他言語との組み合わせという利便性からそれが選ばれることが多くなりましたが)。ジオメトリックでニュートラルなデザインで選んでいるのでしょうか?

そうですね、ヨーロッパのデザイナーにとって、この書体に安定した価値を見出す理由はよくわかります。また、他の日本語のゴシック体のポテンシャルを推し量るのがより難しいからかもしれません。Helvetica、Univers、Akzidenz Groteskなどのサンセリフ書体を選ぶ際に好みがわかれるように、書体を熟知していないと使いこなせないように思います。

私の記憶が正しければ、新ゴは雑誌のタイトルや看板の場面でよく使われています。新ゴには2つのバージョンがあります。最初のバージョンはEurostileのようなファミリーを持ち、後にリリースされたUDバージョンに比べるとより幾何学的です。どちらにも共通して好きなのは、そのオープンな形です。カウンターフォームが消えてしまう心配が少なく、難しい状況でも読みやすい書体です。また、「き」の下側のストロークが開いているのもいい。両バージョンとも、ラテン・アルファベットの形式的な選択にはあまり納得がいかない。どちらのバージョンも、私にはベストな状態でフィットしているようには見えません。

日本語の書体について調べているうちに、1920年代に設立され、現在も活動を続ける親カタカナ・反漢字団体カナモジカイの改革運動に行き着きました。このような考えのもと、多くの日本のタイプデザイナーがカタカナ活字をデザインしています。ミキ イサム、松坂忠則、そしてドイツ生まれのデザイナー、ヘルムート・シュミットも含まれるでしょうか。

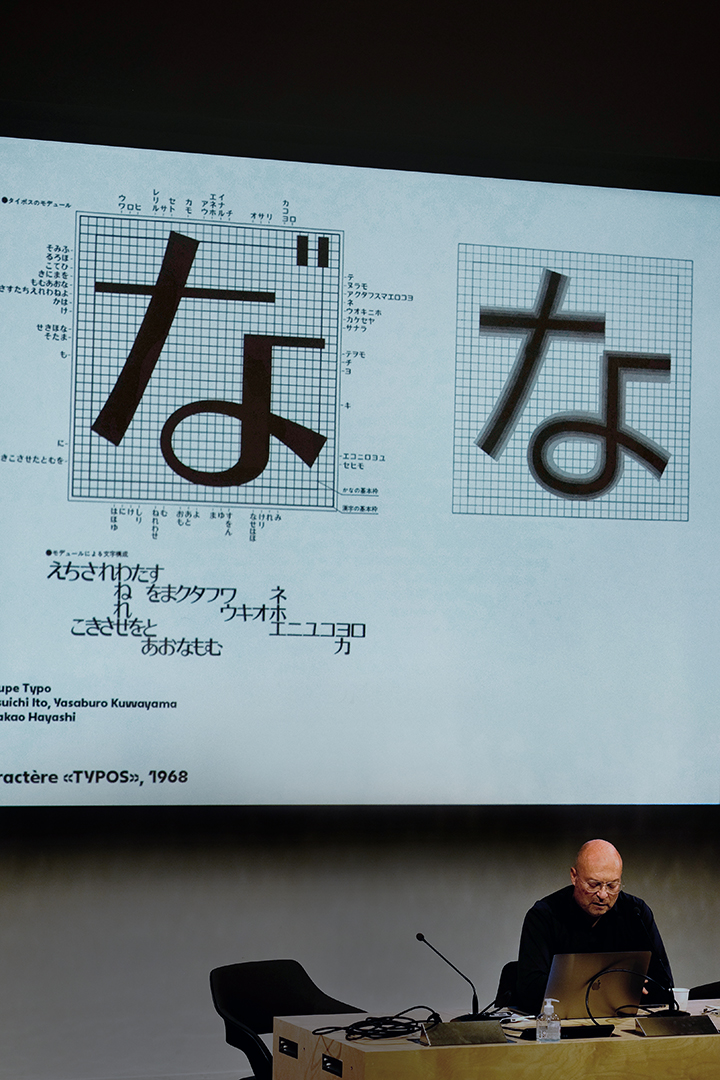

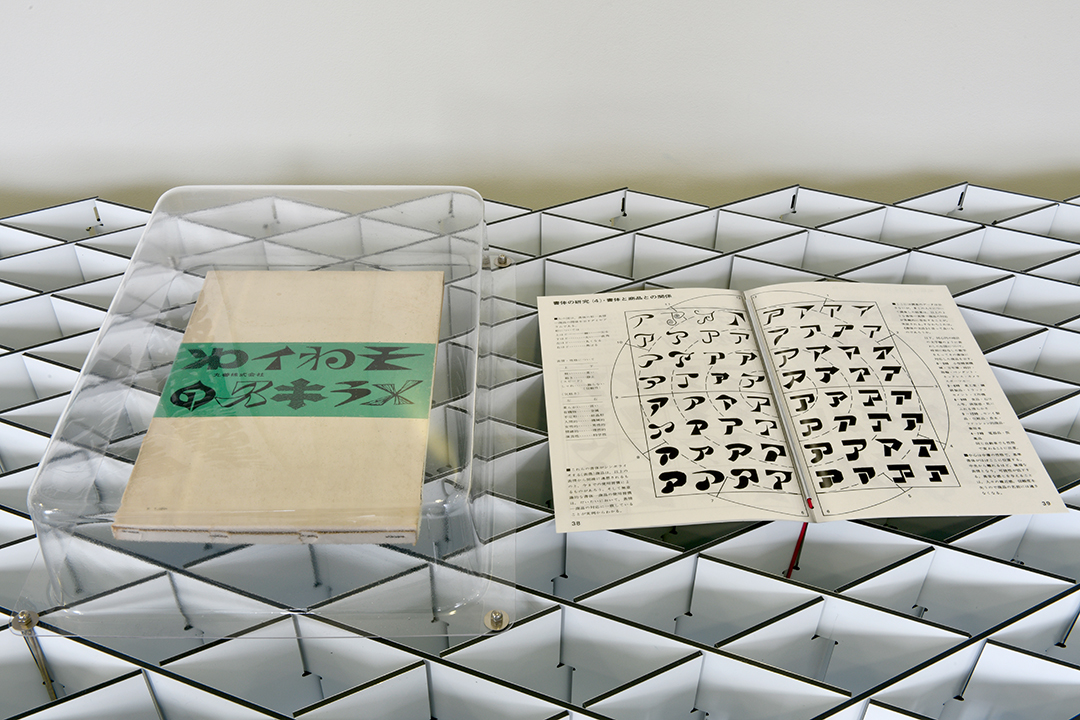

古い書体も新しい書体も数多く見ました。初めて日本を訪れたとき、ちょうどAXISファミリーが発売されたところでした。バイリンガルでデザインされた時に首尾一貫した書体に見えるのは、私が見た中ではこの書体が初めてでした。九条山に滞在して研究を続ける中で、モダニズムとグローバルなデザイン哲学を持つタイポスという書体に出会いました。中村征宏のナール、味岡伸太郎のかなシリーズ。それぞれ、際立ったアプローチと興味深いソリューションが採用されています。また、佐藤敬之輔の著書は初版から60年経った今でも、私にとって重要なリソースとなっています。

──そういった日本語書体の歴史をふまえたうえで、今あなたが日本語のタイプデザインに取り組む意味はどこにあると思いますか?

既存の書体を他の言語文化の文字に拡張する場合、商業的な理由、あるいは、形式的・文化的な側面への興味に駆られたデザイン面での理由があるかと思います。私の場合、明らかに後者が原動力になっています。これは個人的な興味であり、日本文化のある側面をよりよく理解するための方法でもあります。

私はラテン・アルファベットと横組みでのレイアウトの経験が豊富にあり、視覚的なガイドラインがいかに重要であるかということを身をもって知っています。反対に、日本語はベースラインに固定されておらず、縦方向の視覚的な調整で成り立っています。組方向を変えること、それはこのパラメータを再び問うことです。ラテン・アルファベット、ひらがな、カタカナ、漢字の4つのスクリプトの間で、ベストなハイトの比率を見つけ、そして、縦位置のベストポジションを探ります。グループタイポのタイポスのように、私が試みているのは秩序をもたらすことと、垂直方向のアラインメントゾーンを定義することなのです。

そして、もうひとつの問いは、等幅かプロポーショナルのどちらが本当に適しているのかということ。これについてはまだはっきりしませんが、現時点ではプロポーショナルなバージョンで検討を進めています。

どちらも新しい視点ではないかもしれません。しかし、いつもそうであるように、最終的にはすべてのものの積み重ねから新しいものが生まれるのです。私の提案が面白いものになるかどうかは、その後に世界が判断することだと考えています。

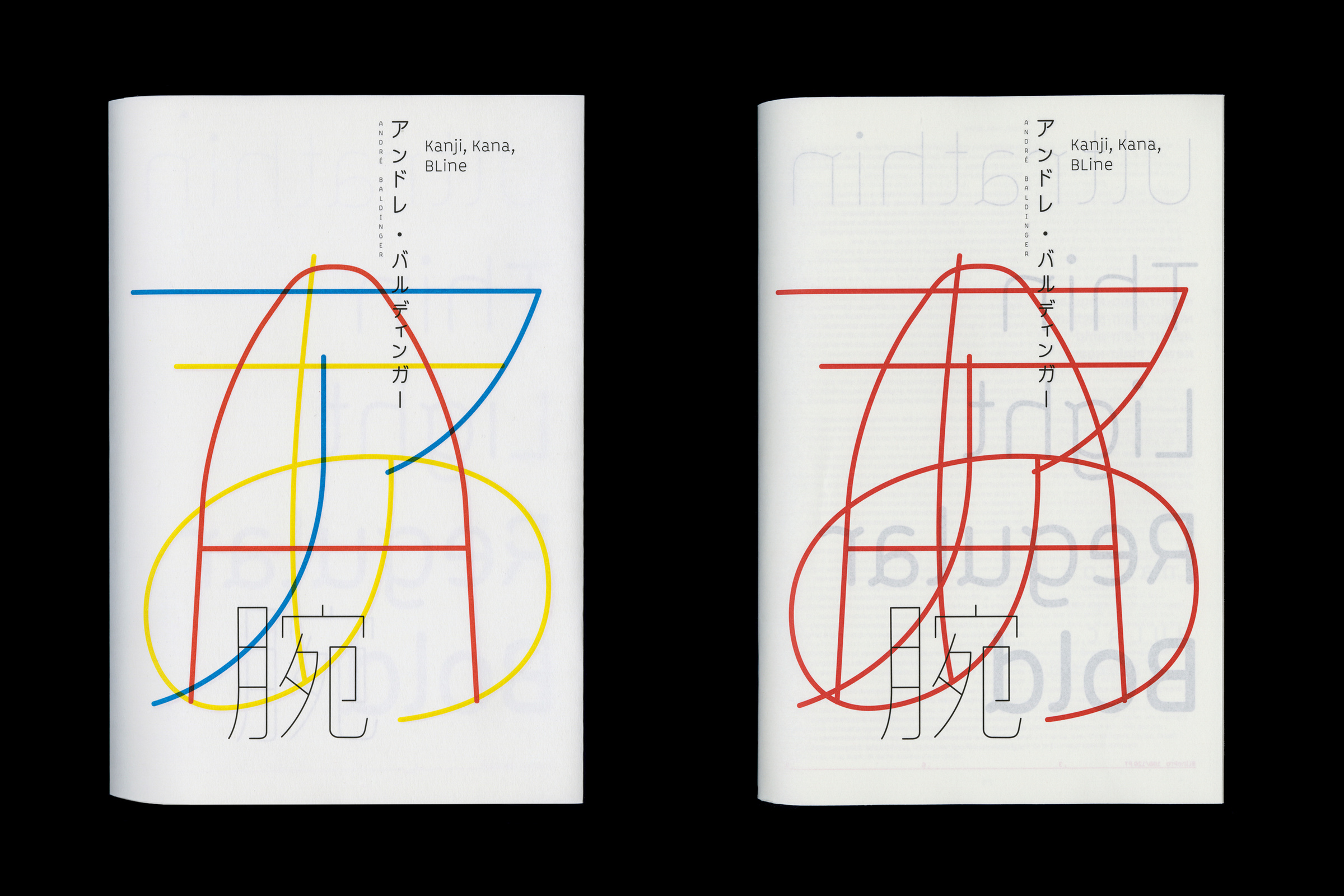

──あなたがデザインした日本語書体は『Kanji, Kana, BLine』という本にまとめられ、2020年には展覧会としてもフランスで紹介されました。今回の展覧会『Écritures japonaises : concevoir des caractères typographiques』はその延長線上にあるものだと思いますが、それぞれの展覧会の狙いについて教えてください。

2020年の展覧会では、BLine JP書体の制作過程を通して、日本の文字体系や文化を紹介することに重点を置き、小規模な展示としました。パリでの第2回展は、日本の書体デザインのさまざまな瞬間に焦点を当てて詳細な情報を補足することで、より充実したものとなっています。

この展覧会を完成させるために、私は同僚のÉmilie Rigaudと共同で2021年10月27日と28日に、日本の活字・タイポグラフィ史と書体デザインをテーマとした会議を開催しました。展覧会のすぐ横にある講堂で行われ、展示を見る前や後にだれでも聴講できるようにしました。松村大輔、Blanche Delaborde、味岡伸太郎、 Laïli Dor、Émilie Rigaud,、André Baldinger、雪 朱里、シモン=及川 マリアンヌ、鈴木広光、岩井 悠、新世界タイポ研究会……といった、タイプデザイナー、タイプコレクター、タイポグラフィ史家、デザイナーなどから成るスピーカーを、日本とフランスそれぞれから招きました。各講演者の寄稿は映像化され、現在、翻訳字幕を付ける作業中で、近いうちにウェブ上で公開される予定です。

──海外での日本のグラフィックデザインの理解と言えば、2000年代以降についてはあまりアップデートされていない印象を持っていますが、今回の展覧会では、名作ポスターはもちろん、若手を含めた幅広い日本のグラフィックデザインを紹介しています。キュレーションのポイントについて聞かせてください。

世界は大きく変化しています。デザインの影響やスタイルもそうです。私はその変化の一端を示そうとしました。1955年から2021年までをカバーするポスターセレクションでは、短い期間でそれがより顕著に表れました。第二次世界大戦後、日本と西洋の文化交流は加速しました。ヴィジュアルコミュニケーションとデザインの現代的な影響が、日本のデザイン界の門を開いていったのです。原 弘、河野鷹思、亀倉雄策、伊藤憲治、早川良雄、大橋 正、山城隆一らは、50年代半ばにこのアプローチを実践した日本の代表的なデザイナーたちでした。その後、60年代半ばになると、粟津 潔、勝井三雄、福田繁雄、細谷 巖、横尾忠則といった、サイケデリック、ポップ、アンダーグラウンド・ムーブメント、社会・政治批評など、時代の気配を作品に取り入れた新しい世代のデザイナーたちが登場します。永井一正や田中一光の作品も展示に加えたかったのですが、残念ながらフランスでポスターを複製する許可を得ることができませんでした。80年代以降、デザインはますます折衷的になりました。全世界的にコンピューターをツールとして使い、そしてインターネットが文化交流のスピードを加速させた。これらが大きな影響を与えています。

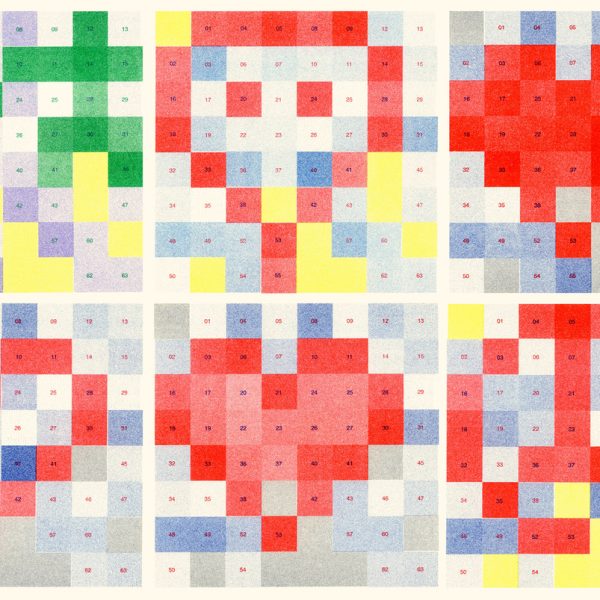

活字のパートでは、紀元前2000年の中国の漢字記号の複製を示すイントロダクションから21世紀の活字デザインまで、より長い期間をカバーしています。このパートでは、変化のプロセスがより長い期間で行われ、しばしば技術的な変化の影響を受け、それが形式的な側面に影響を及ぼしていることがわかります。現在、日本語の書体デザインは、数値技術によってより容易に取り組むことができるようになり、小規模なタイプファウンダリや個人のデザイナーにとってより身近なものになりました。私たちは今、エキサイティングな創造の瞬間にいて、これが近い将来どのように発展していくのかに興味があります。

──残念ながらいずれの展示も現地で見ることは叶わなかったのですが、写真で見る限りとても多くの来場者を集めたように見えます。現地での反応について聞かせてください。

私自身、この展覧会への関心の高さには驚かされました。日本の文化やその理解の一端をより多くの人に知ってもらいたいというのが私の意図でしたが、BULACでの展示の中で、最も多くの来場者を集めた展覧会となりました。想像していた以上に関心が高く、来場者はデザイン愛好家や文字好きたちといった限られた枠をはるかに超えていました。

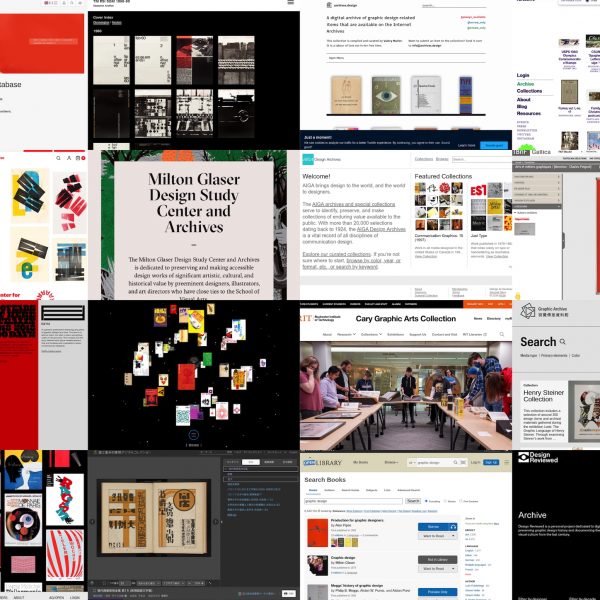

来場者により理解を深めてもらうため、私の蔵書の中から参考図書をいくつか選び、1冊の参考書について8〜16ページの原寸大の複製を作成して閲覧できるようにしました。映像鑑賞を含めた平均的な観覧時間は、1時間半近くにもなりました。この展覧会や会議を通じて、普段はアクセスしにくい知識を発信することに貢献できたことを嬉しく思います。

──日本語書体の研究、ならびに、ご自身の今後の活動について聞かせてください。

プロジェクトは現在も進行中です。書体は、その過程で新たな結論を得ながら、段階的に進化しています。プロジェクトとともに私の知識も増えていきますが、まだまだ先は長いです。

来月には私が過去に制作した書体と、この3年間にBaldinger-Vu-Huuで制作した新しい書体を集めたbvhタイプファウンダリをオープンさせます。現在取り掛かっているいくつかの大きなプロジェクトを終えたら、またBLine JPのデザインに集中しようと思っています。

インターネットでは原典にあたれないので、日本で調査をすることがこのプロジェクトには不可欠なのですが、この2年半はCovidの関係で出張ができず、調査が進みません。日本に行ける日を心待ちにしています。

Photo: Graziella Antonini

後藤哲也(ごとう・てつや)

デザイナー/キュレーター/エディター。近畿大学文芸学部准教授/大阪芸術大学デザイン学科客員教授。著書に『アイデア別冊 Yellow Pages』、最近の展覧会企画に「GRAPHIC WEST9: Sulki & Min」(京都dddギャラリー)、「Studio Spass ニューアイデンディティ」(A-Lab)などがある。

公開:2022/03/07

88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也