「よさ」の峰に登る

コンピューター・アプリケーションのユーザーインターフェース(UI)が現代デザインの主要な課題になって久しい。いまや機能的かつ快適なインターフェースを実現するための部品や手法が開発され、それらをさまざまな用途に向けて組みあわせていくことがデザイナーのひとつの役割になっている。しかし、こういった営みはデザインが依拠するプラットフォームを前提とするあまり、「二つのものが相接する境界面、接点」というインターフェースの本来的な側面を看過しがちだ。インターフェースという思想の根源にさかのぼり、空間のメタファーという次元から捉え直す画期的デザイン論。

●空間というアナロジー

昨年(2025年)4月の『JAGDAデザイン会議』で、デザイナーの畑ユリエさん、アーティストで多摩美術大学教授の久保田晃弘さんと一緒に登壇させていただいた。セッションのタイトルは「テクノロジー:AIとデザイン空間」。で、これがまた、打ち合わせのときに「AIの話はあまりしたくないんです……」と何度もお伝えしたんだけど、永井一史会長たってのお願いで、結局AIについてしゃべることになった。

AIが制作の現場をどう変え、ぼくらの実存をどう脅かすのか――これはさんざん語り尽くされてきたし、ぼくが何かを付け加えられることはない。むしろ個人的に面白いと思っているのは、「AI」もとい、機械学習技術そのものに埋め込まれた世界の見方だ。機械学習の分野では「空間」や「地形」という言葉が頻繁に登場する。可能性空間、潜在空間、適応度地形。最適解を探す営みを、あたかも空間上に置かれた地形を歩き回るかのように捉える発想だ。ここでいう「空間」とは、ふつうの三次元とか、そこに時間を足した四次元時空とも違う、もっと抽象的に拡張された超高次元の空間を指している。

「何かを極めるのは山登りに似ている」というありふれた比喩を持ち出したいわけじゃない。空間や地形のアナロジーは、そういう求道精神めいたものというよりも、もっと価値中立的で精緻なモデルなんだと思う。理屈っぽく聞こえるかもしれないけれど、むしろ視覚的に考えるための道具でもあるし、別の寓意を引き出すための足場にもなる。

ぼく自身、新しい映像技法やツール、インターフェースについて考えるとき、いつもこうした空間的なイメージに頼ってきた。「ナントカ発想術」とか「デザイン思考」だとかよりも、よほど実際的で役に立っている。もちろん機械学習を実装レベルで語れるほどの知識も説明力もあるわけじゃないけれど、その背後にある「空間」という世界観について自分なりにどう解釈して制作の糧にしているか、一度書き残してみたい。

●インターフェースの役割

こんなミニゲームをつくってみた。15秒だけ時間をいただき、遊んでみて欲しい。

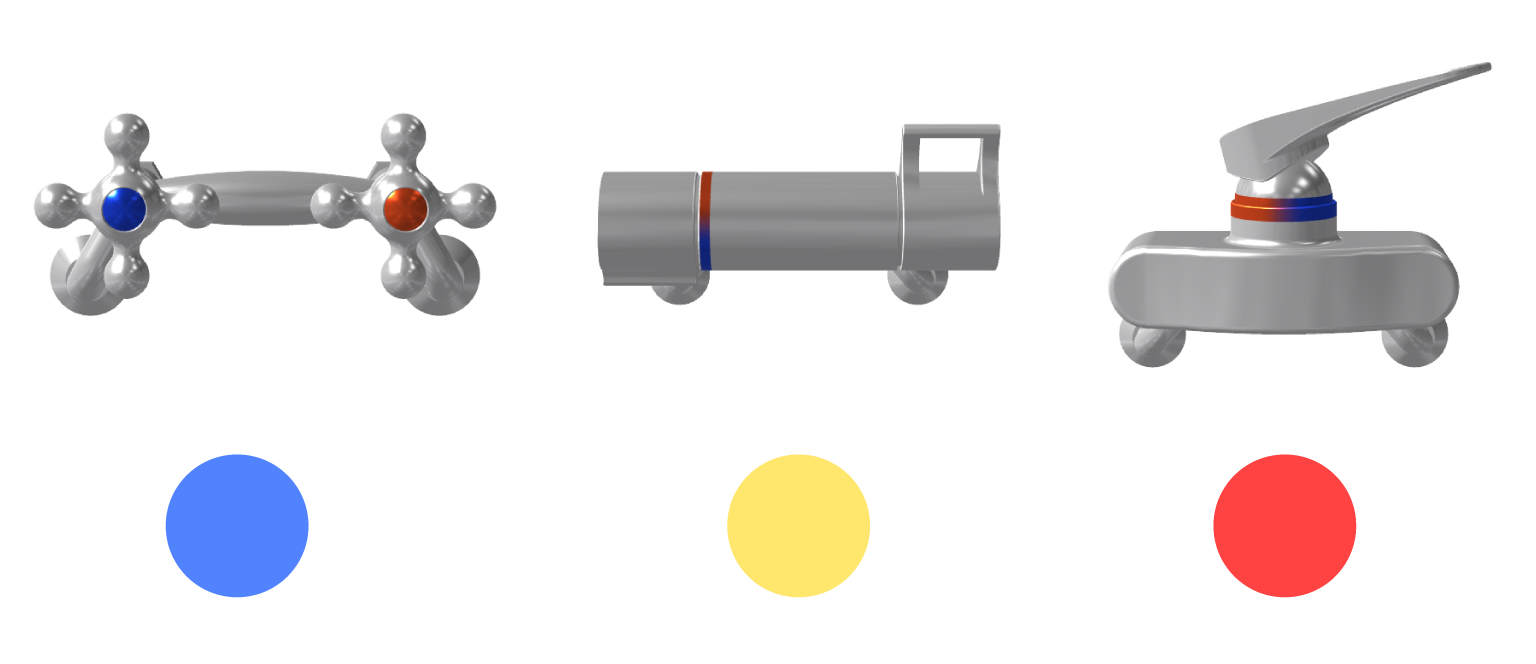

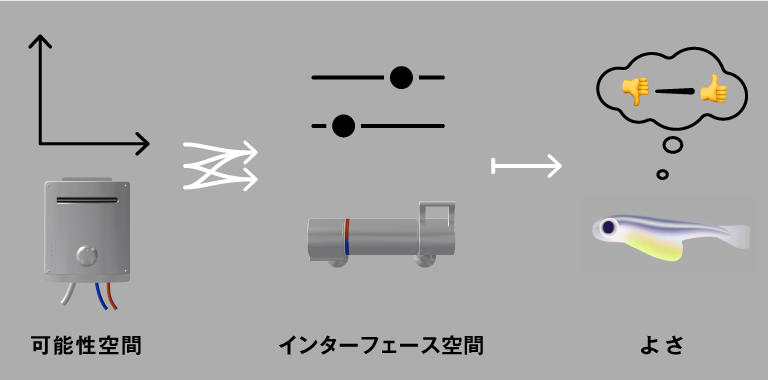

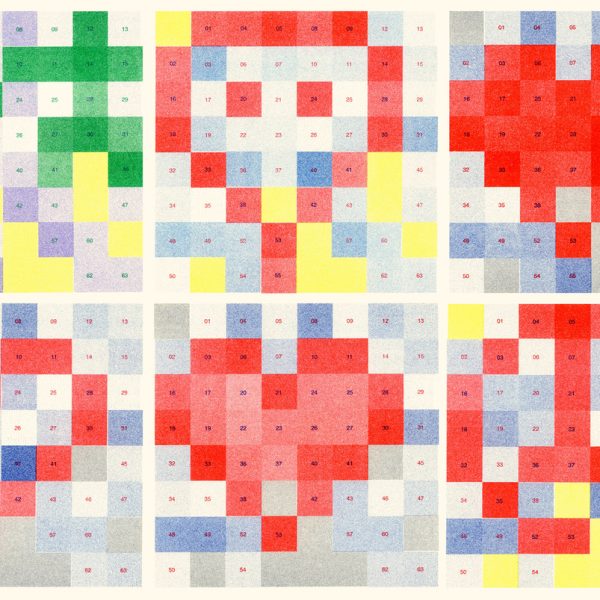

ランダムに選ばれた3種類の蛇口を捻り、シャワーで稚魚を喜ばせる――なんのこっちゃ、という感じだ。けれどこのゲームをちょっと違うかたちで図にしてみた。

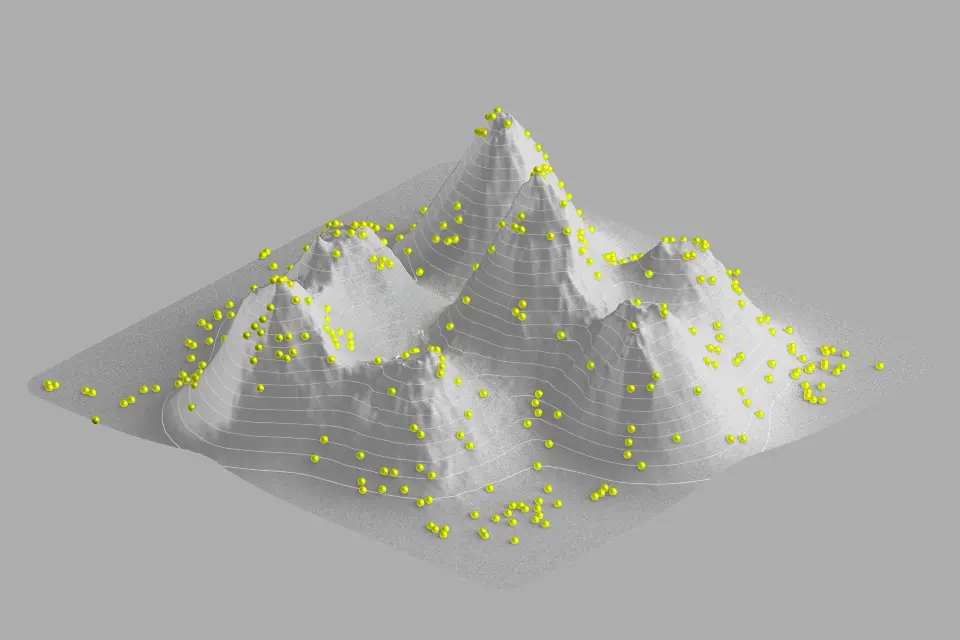

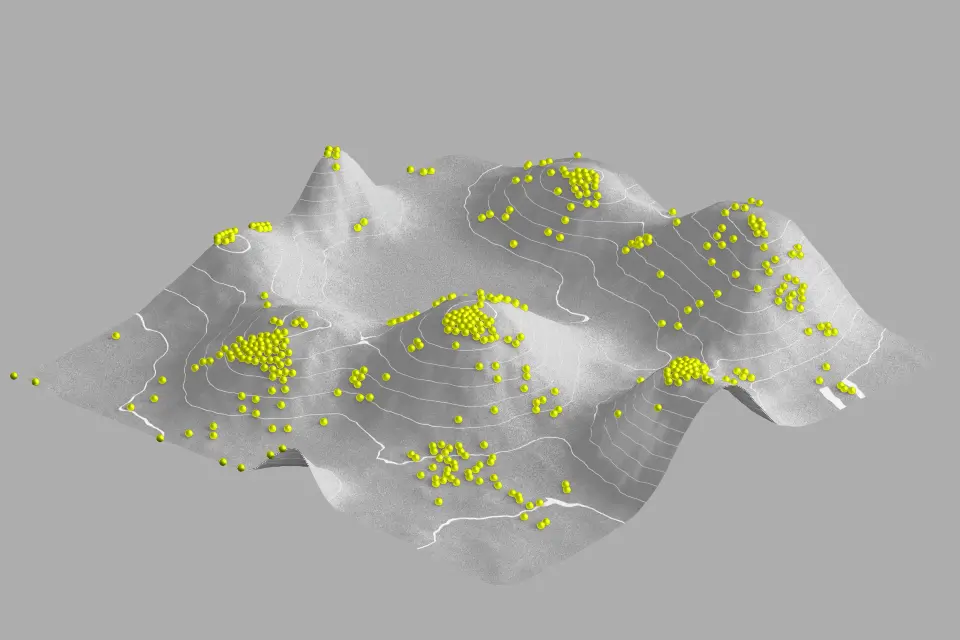

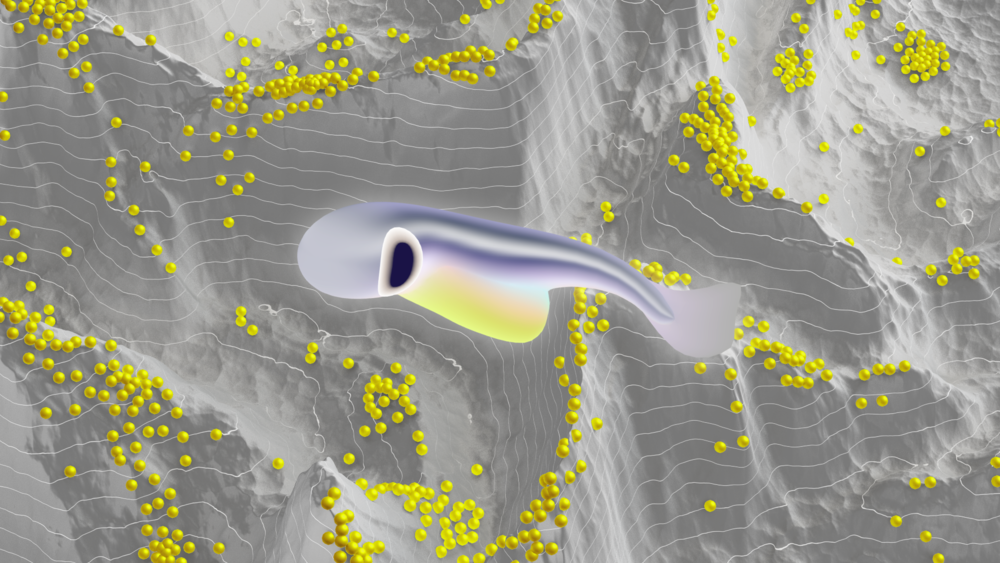

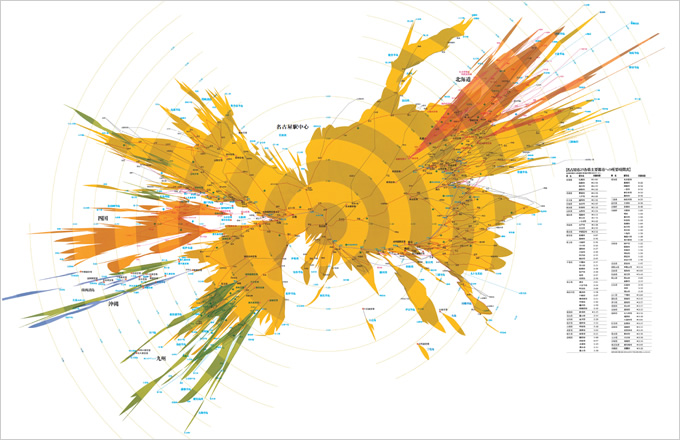

上に示しているのは、このゲームを遊んだ直近300人の操作履歴を空間的に可視化したものだ。プレイヤーが動かす「お湯の量」と「水の量」という二つのパラメーターを地図の緯度と経度のように置き換え、稚魚がどれくらい喜んだかを高さとして重ねると、地形のようなものが浮かび上がる。その上にマッピングされている三色のつぶつぶは、プレイヤーが実際にたどった操作の軌跡だ。

こうして眺めると、このゲームの目的は「どうやってつぶを動かしながら山の頂上にたどり着くか」という挑戦として捉え直すことができる。そして図を見ると分かる通り、蛇口の種類によって、移動や収束の仕方に違いがある。ぼくには「お湯と水のハンドルが分かれた古いタイプの混合栓」(青いつぶ)よりも、「水勢と温度を一つのレバーで操作できる混合栓」(赤いつぶ)のほうがより高い精度で山の頂上にたどり着けているように見える。

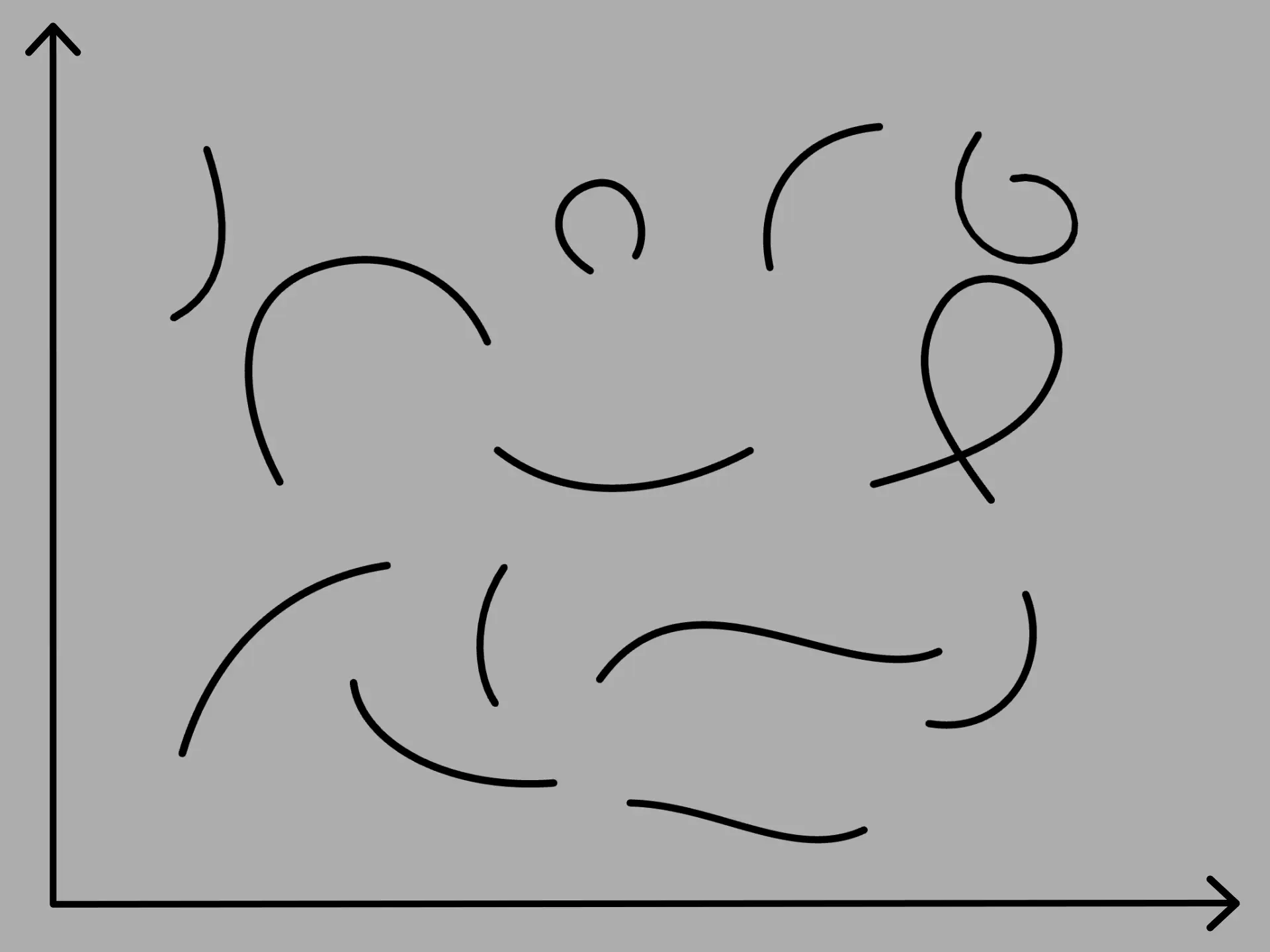

このゲームは、制作という営みをすごく単純化している。つまり「水浴び」という表現ジャンルにおいて、「蛇口」というインターフェースをいじることで「水加減」という成果物をつくり出し、それを浴びる「稚魚」という顧客を満足させる。あえて周りくどい例を挙げたのは、制作というものを、具体的なセンスやコミュニケーションの問題と切り離して空間として考えると何が見えるかを体感してもらうためだ。ここで、制作における可能性の探索を下図のような構造として整理してみたい。

まず、ある表現ジャンルには、その物理的・機械的な特性に対応した無数のパラメーターが張る可能性空間が存在する。それらは制作ツール上では、作り手が扱いやすいように整理・再構成されたパラメーターとして提示される。ここではこの操作可能な領域をインターフェース空間と呼ぶことにしたい。ツールを通して生み出された成果物は、何らかの主体と判断軸に基づいて「よさ」が評価されることになる。それは受け手が感じる美しさかもしれないし、インプレッション数、あるいは顧客満足度かもしれない、漠然とした意味での良し・悪しのことだ(*1)。

水とお湯をそれぞれのハンドルで混ぜ合わせるタイプの古い混合栓は、可能性空間を構成する「お湯の量」と「水の量」という二つのパラメーターをそのまま直接操作する装置だ。でも、このタイプの蛇口は、「温度はそのままにシャワーの勢いだけを強める」といった操作が難しい。

一方、「水勢」と「温度」を独立して調整できる最近の混合栓は、水とお湯の可能性空間をぐにゃりと歪め、人にとって感覚的に扱いやすいインターフェース空間へと写し替えている。つまるところインターフェースとは、可能性空間をどう曲げ、どう畳み込み、その上を作り手がどれだけ自由に、軽やかに移動できるかを規定する存在だ。

●UIと表現

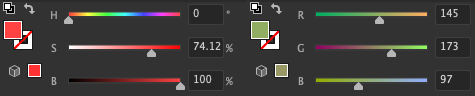

実は、この話は作り手が日々接しているカラーピッカーにもそっくり当てはまる。RGB色空間の2つのスライダーは人の眼やディスプレイの仕組みとしては自然だけれど、人にとって直感的とは言いづらい。ご存知の通り、ぼくらが実際に認識するのは色相(Hue)、彩度(Saturation)、明度(Value)という色の三要素。だからこれらの要素(HSV)によるカラーピッカーは、RGBの色立体をそろばん玉のように変形し、人が扱いやすい空間へと写している。

そうはいっても、HSV色空間は完璧じゃない。計算のしやすさを優先してだいぶ単純化されているから、本来なら独立しているはずの知覚的な要素が、時折絡み合ってしまう。色相を回したとき、明度も彩度も同じはずなのに、黄色や緑だけが明るく見えるのはそのためだ。こうした違和感を解消するために、「知覚的に均一に見える色空間」がいくつも提案されてきた(*2)。HSVを改良したOkLCh色空間はその一例だ。

でも一方で、知覚的に自然とされるカラーピッカーによる配色は、意図どおりコントロールできすぎるために、逆につまらなく感じることもある。ぼく自身の制作の話になるが、2015年に放送されたTVアニメ『すべてがFになる』のエンディング映像を作ったときもそうだった。この映像は、森博嗣の原作の時代背景を汲んで、90年代のWindowsやUNIXのGUIをモチーフにしている。色にちょっとした古めかしさと歪さを出したかったので、HSV色空間ではなく、RGB色空間のカラーピッカーを使った。

Dir:橋本麦 © MORI Hiroshi, KODANSHA/THE PERFECT INSIDER Committee

似た事情は「文字詰め」のインターフェースにもいえる。それぞれの文字の間を詰めたり開けたりしようとすると、文字数に応じてパラメーターが増えていく。3文字なら字間は2か所で2次元、10文字なら9次元に、文字が増えるほど可能性空間の次元は膨れ上がっていく。

そこで使われるのが、全体の字間を均等に広げたり狭めたりするトラッキングと、特定の文字ペアごとに独立して調整できるカーニングという二種類の操作系だ。トラッキングは、全体に一律して足し引きするという、空間的に見れば斜め方向のすばやい動きを加えてくれる。一方でカーニングは、それぞれの文字ペアごとに独立して調整する、縦横の細かな動きを担っている。

つまり、膨大に広がる可能性空間を、人が感覚的に扱いやすい形に変形したのが、今日の文字詰めのインターフェースだといえる。

ここで大切なのは、トラッキングとカーニングは相補的なものであるということだ。もしトラッキングしかなければ、文字詰めという広大な可能性空間は1次元の直線に畳み込まれ、細やかな調整の余地がなくなってしまう。一方、カーニングだけだと、膨大な数のパラメーターを個別に相手にしなくてはならない。

見出しはともかく、本文全体を個別に調整するのは現実的ではない。たとえるならば、トラッキングは斜め方向に走る高速鉄道のようなもので、そのレールから降りて、徒歩で歩きながら、細かく調整していくのがカーニングだ。両方がそろって初めて文字詰めという空間を気持ちよく動き回れるようになる。

●適応度地形の性質

空間のアナロジーはこのように、「インターフェース上に提示されたパラメーターを少しずついじりながら、「よさ」が最大化する状態を探す」行為としてのデザインに、視覚的なイメージを与えてくれる。

今までの図に登場した、操作可能なパラメーターを平面に、「よさ」を高さに見立てた立体地図には、実は「適応度地形」という名前がついている。

適応度地形は、進化生物学に由来する概念だ。1932年に生物学者のシューアル・ライト(Sewall Green Wright)が提唱したもので(*3)、生物の遺伝子型を座標平面に置き、その条件でどれだけ生き延び子を残せるかという「適応度」を高さに見立てたモデルである。生物の進化は、この地形上をその集団が少しずつ移動し、より高い場所、つまりより適応度の高い地点へ向かうプロセスとして描かれる。

ぼくら作り手も、直接の生き死にに関わっているわけじゃないにせよ、同じようにデザインという超高次元の山地をうろちょろし続けている。しかもその山地は濃い霧に覆われていて、インターフェース上のツマミが指し示す緯度・経度と、今いる場所の大まかな標高という、かすかな手がかりしかない。

地形全体を見渡せる人はだれもいない。だから一歩ずつ歩き回りながら標高を推測し、少しずつ地図を描き出していくしかない。人間の表現史とは、突き詰めれば、そうした「よさ」の山地をみんなで切り開いてきた歴史なんだと思う。

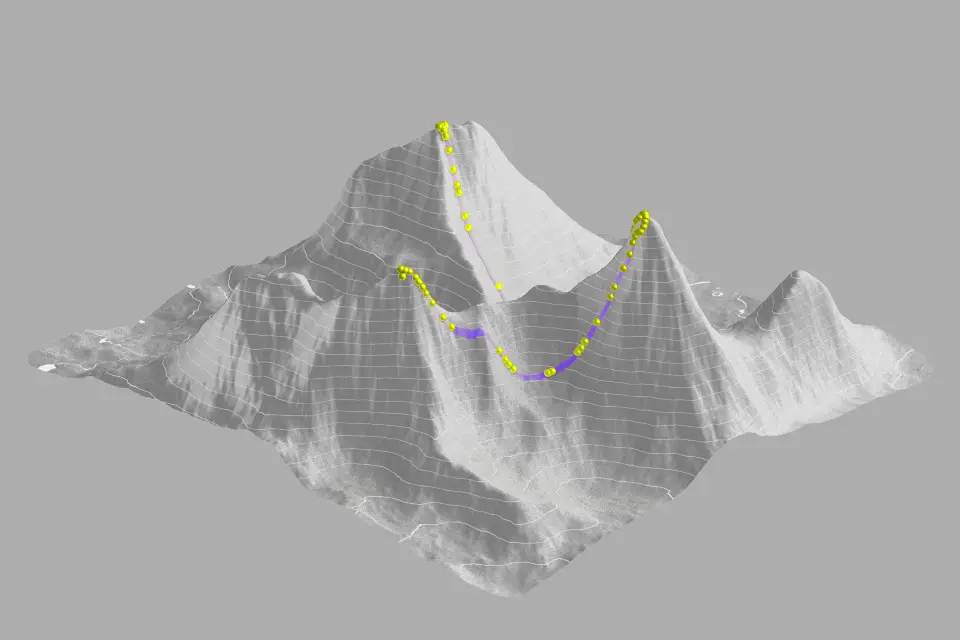

適応度地形というアナロジーを使えば、表現がもつ可能性や、社会文化的な状況、そしてインターフェースが持つ性質をより視覚的に語ることができる。山が一つしかないのか、複数あるのか。山肌は滑らかなのか、凸凹しているのか。より高い山に到達するには、一時的に「よさ」を下げてでも、細い尾根を伝っていかなくちゃいけないのか、とか。

混合栓やカラーピッカーといったインターフェースは、山のかたちそのものを変えたり、移動の軌跡を方向づける。インターフェースにプリセットされた値は、この地形にあらかじめ設定された「それなりに高い場所」へのワープポイント。数学的に造形を生成するパラメトリック・デザインの手法は、適応度地形の尾根に大まかに沿った道路を建設するようなものだ。

テクノロジーの変化によって探索可能な空間が広がることもある。かつて金属活字だけでは物理的に不可能だった詰め組みが、オフセット印刷と写真植字の登場でより手軽にできるようになった。

出典:松岡正剛・田中一光・浅葉克己監修『日本のタイポグラフィック・デザイン1925-95:文字は黙っていない』(トランスアート、1999)

写真植字を使えば文字同士を重ね合わせることすらできる。これはカーニングというパラメーターの範囲が負の値にまで広がったようなものだ。

適応度地形はいつも安定しているとは限らない。現実の地球と同じように、ときには地殻変動を起こす。きっかけは、iPhoneの発売のような外的要因かもしれないし、「流行」のように、つぶつぶの分布そのものが地形に相互作用を起こした結果かもしれない。映画『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』(1995)で草薙素子が言った「特殊化の果てにあるのは、緩やかな死」というセリフは、作り手たちが一つの山の狭い山頂に集まりすぎるうちに、気づかぬうちに沈み込み、逃げられずに溺れていく状況を言い当てている。タコツボ化して時代に適応できなくなったジャンルが辿ったのは、まさにそういう運命だったのだろう。

●ツールと可能性空間

ここまで蛇口やカラーピッカーのような具体的な例をあげてきたが、より抽象度を上げて考えてみるのも面白い。つまり、個別のパラメーターを追う代わりに、ある表現ジャンルに埋め込まれた無数のパラメーターが織りなす、超高次元の空間を想像してみる。

「Babel image archives」という、好きなサイトがある。「バベルの図像館」とでも訳せるだろうか。ホルヘ・ルイス・ボルヘスが短編小説『バベルの図書館』(1941)で描いた、あらゆる文字の並びを網羅する架空の図書館から着想を得ているらしい。サイトを開くと、ノイズのような画像がランダムに表示される。作者いわく、このシステムには、原理的には640×416ピクセルのRGB画像が取りうるあらゆる組み合わせ——『モナリザ』から猫ミーム、そしてこの先人類や生成AIが生み出すであろう画像にいたるすべて——が収められている。とはいっても実際には各ピクセルの色を無作為に決めているだけなので、大半はただのカラフルな砂嵐にしか見えない。デタラメにタイプライターを打つ猿が偶然シェイクスピアを叩き出すのと同じく、意味のある画像が出現する可能性はゼロではないけれど、限りなくないに等しい。

この「バベルの図像館」の背後にあるインターフェースを想像してみる。縦640×横416ピクセル×RGBの3チャンネル――つまり79万8,720個ものツマミがびっしり並んだ、正気を疑うような画像シンセサイザーだ。それぞれのツマミを回すと、一つのピクセルのRGB値いずれかが変化する。これで何かの図像を描こうとしても、とてもじゃないけれど実用にはならない。

それに比べて、カメラや平筆、Photoshopといったイメージメイキングのための道具は、ずっと気が利いている。画像がもつ可能性空間(そしてそのほとんどがゴミ)をうまく畳み込み、人間が意味や美を見出せる領域を高い打率で抽出してくれるからだ。

たとえばカメラは、フィルムに結像されうる光学的な可能性のなかから、「単なる露光のノイズ」といったナンセンスを切り捨て、人が「写真」として受け取れる図像を選び取ってくれる。近年のスマホやプログラムモードのミラーレスカメラは、むしろ写真らしくない写真を撮るほうが難しいくらいだ。このとき撮影者がカメラを前にして操作する基本的なパラメーターは、位置と角度、撮影時刻、焦点距離、ISO……とざっと見積もって、20次元くらい(*4)。さっきの画像シンセサイザーに比べれば、相手にすべきツマミ=パラメーターはだいたい4万分の1で済んでいる計算になる。

画像生成AIがやっていることも、ツマミの数を減らすという意味では同じだ。例えば Stable Diffusion v1.5は、5万9,136個(*5)の「画像の内容や質感を決める数値の束」とノイズが描かれたキャンバスを受け取って、画像を出力する。ただし、その数一つひとつが「青さ」や「アジアっぽさ」といった具体的な要素に対応しているわけではない。あくまでStable Diffusionの内部で意味をもつ数値にすぎず、ぼくらが直接それらを指定するのは難しい。

ここで登場するのが、プロンプト、つまり言葉の力だ。テキストエンコーダーと呼ばれる仕組みが、指示書きの意味やニュアンスを読み取り、6万個近くものツマミを人間に代わって同時に回してくれる。これもまた、超高次元版のレバー型混合栓といえる。複数のパラメーターを並列的に、しかも感覚的に扱えるようにするためのインターフェースの工夫がここにはある。

ものを作るためのインターフェースは、あまりにも広大で無秩序な可能性空間を、扱いやすいコンパクトな領域へと畳み込み、手が届くようにしてくれる。だからこそ、ぼくらは無限のナンセンスに振り回されず、「よさ」をどう高めるかに集中できる。

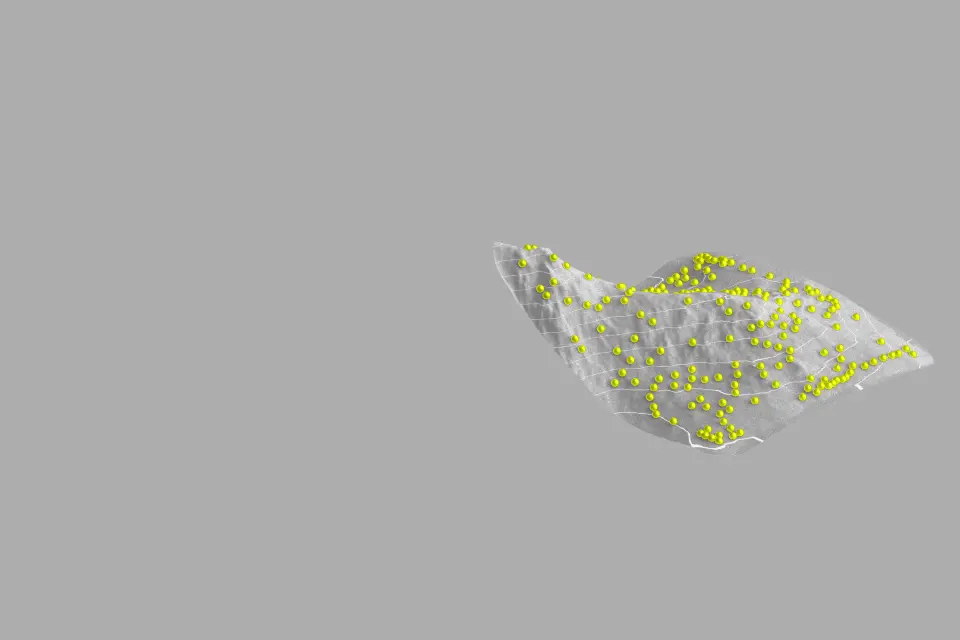

しかしこの話を反転させると、日々使っている道具の外側には、果てしない可能性空間が広がっているともいえる。少し考えてみただけでも、CSSでは描けない飾り罫線、OpenTypeでも十分に扱えない連綿体、CGレンダラーでは再現できない逆遠近法(*6)といった、普段の制作環境では扱いにくい表現は数多くある。もちろん理論的な可能性の多くはノイズのように無意味だったり、市場的な需要がないものかもしれない。けれど、既存の道具が切り取るインターフェース空間から一歩脇にそれて、辺境(*7)へと駆け出したときにこそ、思いがけない風景が広がっていることは確かだ。

参考:https://baku89.com/tettor

●「近さ」の編集

可能性空間やインターフェース空間のことを考えるときに、もう一つ気になるのが「近さ」という概念のゆらぎだ。地図上で2点を比べるとき、その直線距離を「近さ」としてもいいし、移動にかかる時間を「近さ」としてもいい。「近さ」はいかようにでも定義が可能であり、その種類によって空間上には実際には動きやすい方向や抜けやすい道ができたりする。

そうした基準に従って、「近い」もの同士が距離的に近く配置されるようにぐにゃりと変形させた空間のことを、埋め込み空間と呼んだりする。

出典:白井宏昌「都市をよむ:最終回 「時間地図」をよむ」『KAJIMAダイジェスト』2015年12月(鹿島建設)

〈https://www.kajima.co.jp/news/digest/dec_2015/multimodal_view/index-j.html〉

単純な例だと「マジカルバナナ」という連想ゲームがある。前の人が言った単語から連想する単語を、リズムに合わせて答えていくゲームだが、これは「意味」空間上に散りばめられた単語の近いもの同士を順番に並べていくゲームと言い換えることができる。

この「近さ」の扱い方や乗りこなしは、制作において、特に「編集」や「キュレーション」と呼ばれる営みと深く結びついているのではないかというのが、ぼくの仮説だ。遠いと思っていた事物同士が持つ意外な「近さ」にはドキッとさせられるものだ。たとえば謎掛けは意味の近さ、詩の韻律は音の近さを巧みにかけ合わせた仕掛けだし、ある種の批評や編集工学的な発想のおもしろさもそういったところにある。

好んでクラブに行くタイプではないものの、DJにも似たようなところがある。「音のムード」という空間があり、トラックの頭から終わりまでの流れが一本の短いヒモになってその空間に漂うところを想像してほしい。DJとは、このヒモのピッチやテンポを変えたり、端を繰り返したりして撚り合わせ、一本の長いヒモへ編み上げていく行為だ(*8)。ただなめらかな弧を描くだけでは予定調和的でおもしろくない。ときには意図的に不連続を挟んだり、基準となる「近さ」の種類を入れ替えることで意外性と跳躍が生まれる。

こうした、埋め込み空間の中にヒモを渡していくというイメージは、ぼくが2024年につくったミュージック・ビデオ『MONO NO AWARE / かむかもしかもにどもかも!(imai remix)』に活きている。

このビデオは Unicode に収録された約14万もの文字を、「意味」「見た目」「文字コード表での位置」という三つの空間に埋め込み、それぞれの基準で「近い」文字を並べて作っている。あるときは歌詞の意味をなぞるように、ある瞬間はただ見た目が似ている文字を並べるように、またあるときは文字コード表で「門(もんがまえ)」だけが連続してる領域を抜き出すように。ちなみにこの制作のために、そうした異なる種類の「近さ」に基づいた文字アニメーションをつくる専用のアプリ『Unim』を開発している。ブラウザで動作するので、是非さわってみて欲しい。

●文化のアルゴリズム

いろいろと空間のメタファーに触れてきたが、こうした考え方はぼくにとって映像の技法をのみならず、ちょっとした文化観、社会観にまで繋がっていたりする。

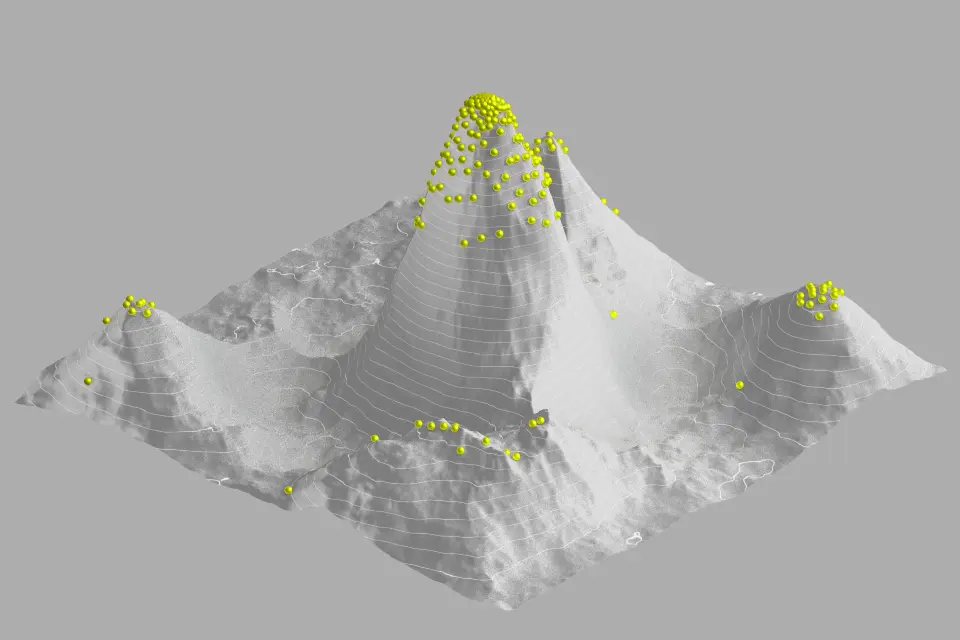

ぼくが大切にしたいのは、作り手としてぼくら(の多く)が向き合っている「よさ」の地形は、想像以上に入り組んでいて、とてつもなく広いという事実だ。単独峰しかない山地のように、足元の勾配にしたがって歩いていけばいつか高峰に辿りつける、なんて単純な話じゃない。実際には山はあちこちにそびえていて、どこが本当に高いのか、どういう拍子にそこに行けるようになるかは誰にも分からない。こういう多元性ならぬ「多峰性」をいつだって意識することは、自分なりのポストモダニズム的態度でもある。なにより、制作というものを安易に単純化し、貧しいものにしないために欠かせない直観なんだと思う。

そして「よさ」の峰に登る方法は一つじゃない。あるつぶは稜線をたどって人気の山に要領よく登頂するし、また別のつぶは誰にも見つかっていない低山を探検することに楽しみを見出す。文化が豊かであり続けるためには、皆が同じ頂上を目指す必要はない。むしろ異なる「よさ」の価値観のもと、それぞれが違う山頂を幻視し、異なる「近さ」を手がかりに異なる道を歩くこと自体が、つぶつぶの分散を高めていく。

ぼくにとって制作とは、その広大な可能性空間のなかで、新しいインターフェースによって新しい交通手段を整備したり、チームで高山を登ったり、ときには独りで辺境をうろついたりの連続だ。そうした試行錯誤の積み重ねこそが、有史以来続く「文化」という分散探索アルゴリズムを駆動し続けている。これからもそのつぶの一つとして、登ることも彷徨うことも楽しんでいきたい。

註

*1

本稿で比喩的に用いる可能性空間/インターフェース空間/「よさ」は、機械学習や工学設計、最適化問題の文脈ではそれぞれ「探索空間(search space)/潜在・埋め込み空間(latent/embedding space)/適応度・損失(fitness/loss)」におおむね対応する。ただし本稿では、言葉の厳密さよりも直感的なイメージを優先し、意図的に日常語寄りの表現を使っている。

*2

知覚的に均一な色空間(Perceptually Uniform Color Space)の例としては、HCLや、GoogleがMaterial Design 3で採用したHCTなどがある。

*3

Wright, S. S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution. Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics

*4

時間+姿勢(6次元)+それぞれの速度ベクトル(6次元)+焦点距離+フォーカス距離+絞り+ISO+シャッタースピード+ホワイトバランス(色温度/ティント)=20次元

*5

“The stable diffusion model takes both a latent seed and a text prompt as an input. (…) where as the text prompt is transformed to text embeddings of size 77×768 via CLIP’s text encoder.”

出典:Stable Diffusion with 🧨 Diffusers

〈https://huggingface.co/blog/stable_diffusion〉

*6

遠くのものほど大きくなるような遠近法のこと。

参照:Reverse Perspective – Wikipedia〈https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_perspective〉

*7

アーティストでCGI美学者のアラン・ワーバートンによるエッセイ『Goodbye Uncanny Valley(不気味の谷にさようなら)』(2017)では、まさしくそうした3DCツールがアフォードする表現の外側にある実験的な辺境のことを「荒野(Wilderness)」と名付けている。

*8

AIアーティストの徳井直生らによる『AI DJ』は、まさに楽曲を「音のムード」の埋め込み空間にマッピングし、トラック同士の近縁性を手がかりに人とAIが曲を交互にDJをしていくというプロジェクトである。

橋本麦(はしもと・ばく)

アニメーションから生成アート、インタラクティブデザインまで様々なメディアを横断して制作する映像作家。実験映画とハッカー文化の影響を受け、視覚表現とテクノロジーの両方の領域において新たな可能性を探究する。

公開:2026/01/29

88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也