むき出しの力

個人から世界への情報発信を可能にするインターネット、そしてワールドワイドウェブという仕組みは、メディア史を揺るがすひとつの事件だった。インターネットへのアクセスを手にした人々は自分でHTMLコードを書き、回線の向こうにいる誰かに向けてウェブサイトを開設していった。しかし、そんな風景はインターネットやスマートフォンの一般化とともに過去のものとなり、現代のネットは企業が提供するプラットフォームとそのユーザーという関係が中心になってしまった。そんななか、あらためて「HTMLを自分で書く」ことに注目が集まっているという。その背景にある動機や精神について、日本で開かれたイベントの取材とともにレポートする。

取材協力:島影南美、ucnv、北千住デザイン

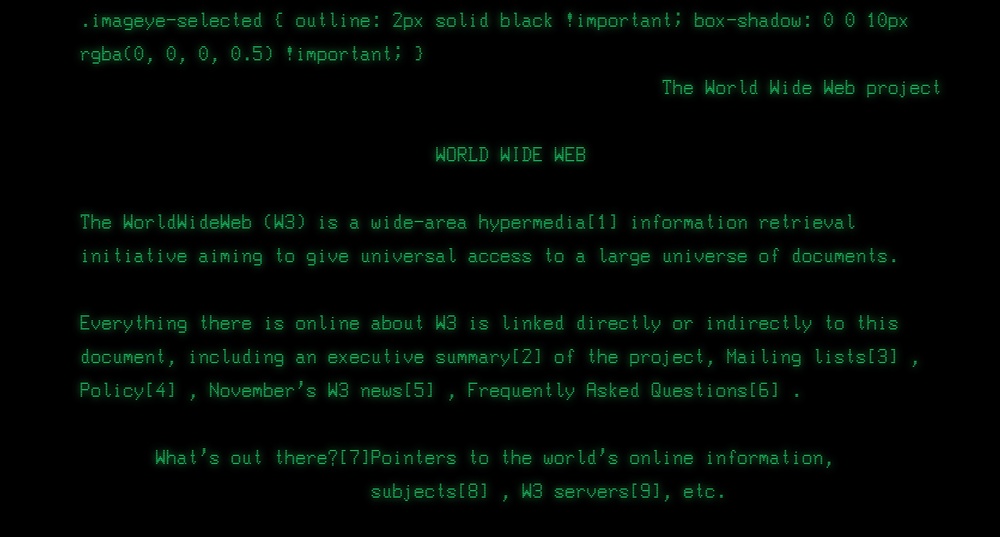

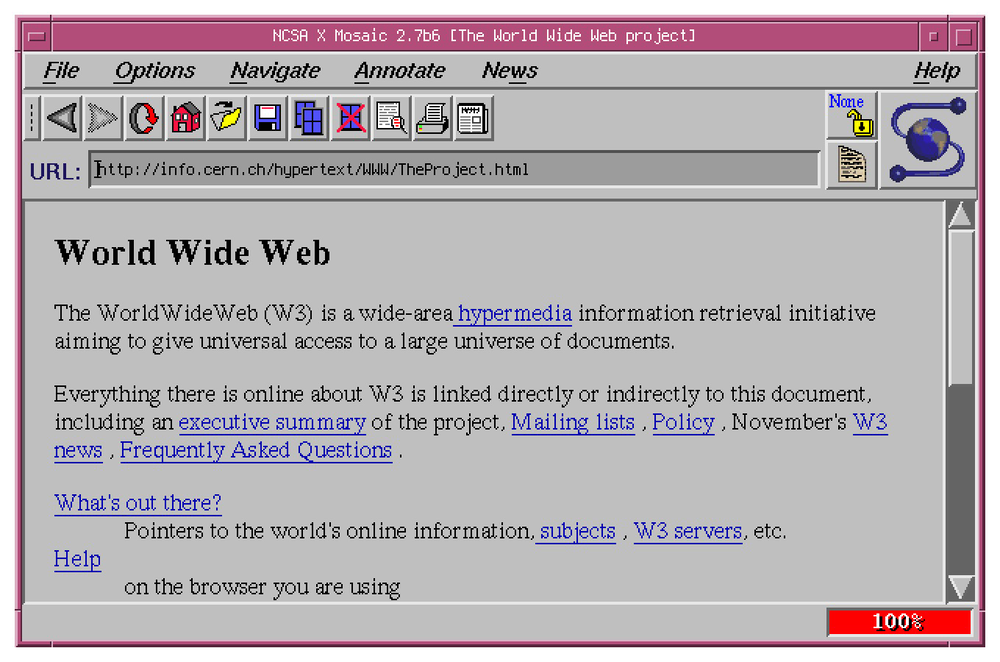

バナー画像:世界初のウェブページを当時のCLIベースのブラウザで開いた様子(復元)

◉なぜHTML回帰なのか

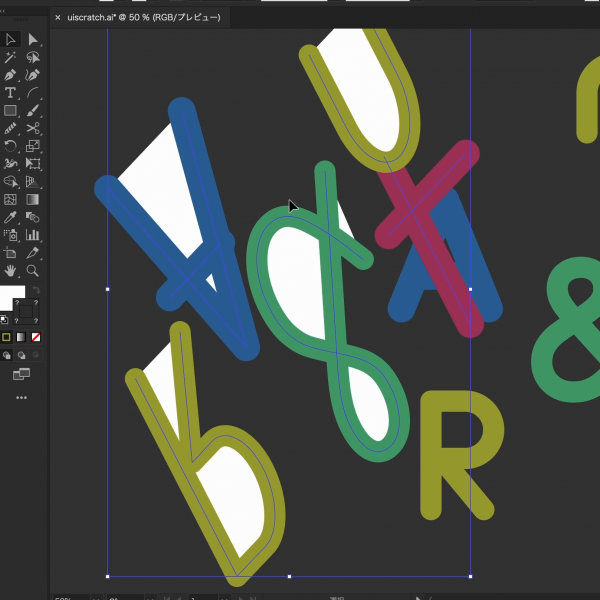

「HTML回帰」について初めて耳にしたのは2024年の春だった。HTMLつまり「HyperText Markup Language(ハイパーテキスト・マークアップ・ランゲージ)」は、ウェブページを記述する基本的なプログラミング言語で、文字の色やサイズ、段落構造、リンク、図版の構造を記述したものだ。私は紙媒体のデザインを中心に活動していることもあってウェブデザインの状況には疎いのだが、友人が伝えるところによれば、数年前からウェブデザインをあえて自分で書いたHTMLのみで制作するという運動が密かに広まっているということだった。

紹介してもらったURLをたどっていくと、そこにあったのは、外見上は「簡素でシンプルなウェブサイト」としかいいようのないサイトたちだった。徹底的に装飾的要素を避けた構造そのままみたいなスタイルに私はすぐ興味をもった。もっとも私を含めて20年前くらいからインターネットに慣れ親しんでいた世代にとっては、このようなサイトには既視感がある。かつて自分でウェブサイトをもとうとしたら多少なりとも自分でHTMLを書くのが基本であり、そうやってできたサイトはこれらのサイトと同じようにシンプルに構成されていた。

出典:https://mastodon.social/@nixCraft/110584244707940853

もちろん、ウェブブラウザで表示されるページは現代もHTMLで記述されている。しかし、2000年代以降のインターネットの爆発的普及やウェブ環境の進化のなかでウェブの構築プロセスは多様化、複雑化しており、さまざまなツールやコンテンツ生成環境を用いるのがふつうになっている。技術的に発展したことで増えた多くの便利さをいったん切り捨てるようなHTML回帰には、どのような意義があるのだろうか?

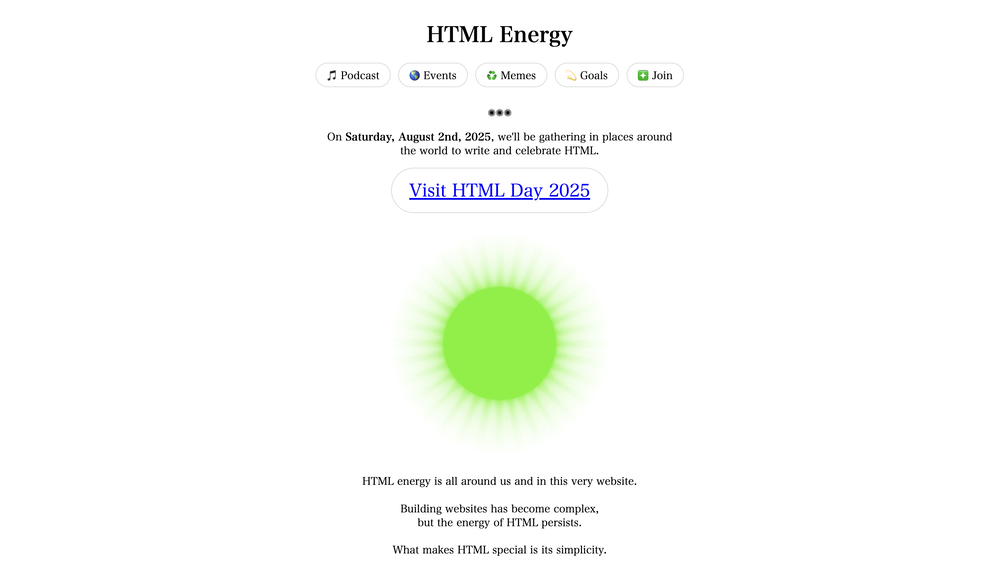

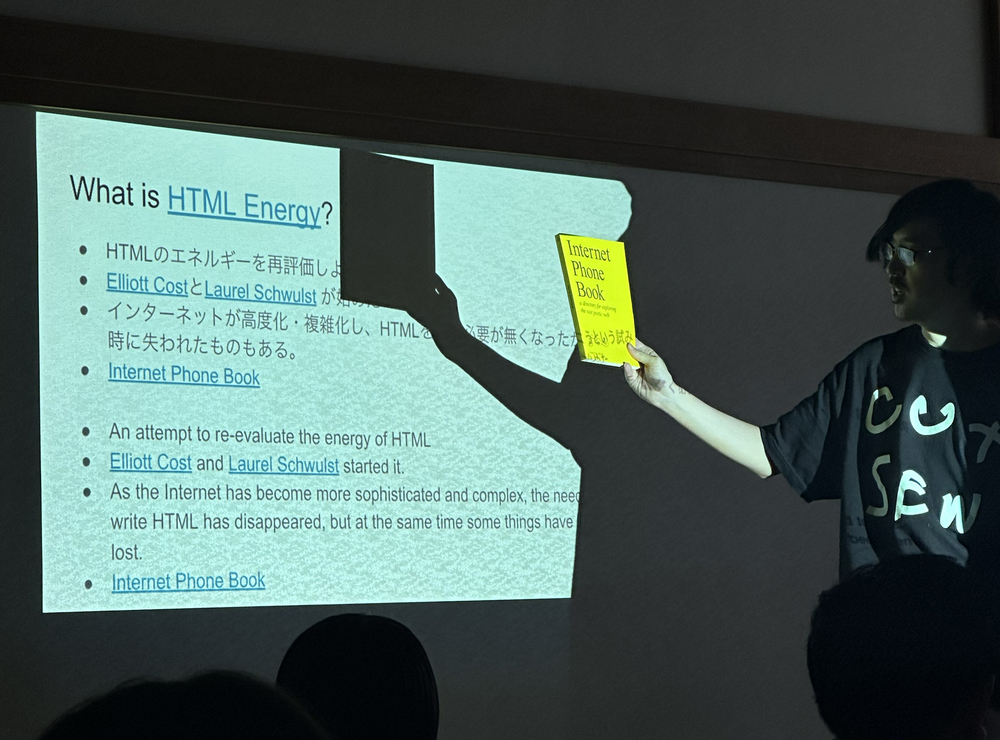

その震源地を追いかけていくと、「HTML Energy」という運動に行き当たる。このプロジェクトは2019年にのアメリカ出身のエリオット・コストとローレル・シュウルストによって開始されたもので、HTML Energy ウェブサイトやSNS、ポッドキャスト、オンライン/オフラインのイベント等を通じHTMLを自分で書くという行為をあらためて提唱している。

同サイトに掲げられた主な方針は次のようなものだ。

1.人間的な目標

ウェブがまだ生きていることを人々に示すこと。そして、ウェブをより人間的で手作り感のあるものに積極的に変えていくこと。2.教育的な目標

あらゆる年齢の人々にHTMLの書き方を教えること。私たちの夢は、HTMLを学校やカリキュラムに取り入れてもらうことです。3.エネルギッシュな目標

HTMLの生のエネルギーを明らかにすること。人生で興奮するものと同じようにHTMLにアプローチすること。

出典:“HTML Energy Goals.” HTML Energy,https://html.energy/goals.html

ひとことで言えば、HTML EnergyはHTMLを自分で記述する行為を通じてウェブに人間性を取り戻すことを目指しているといえそうだ。光るグリーンの太陽のようなシンボルマークは、まさに「エナジー」を象徴しているのだろう、西海岸のヒッピー的コンピューター文化を正統に継承するようなスピリチュアリズムをそこに感じる。

HTML Energyを立ち上げたエリオットとローレルについて簡単に調べてみた。エリオットはキックスターターの関連会社やブルームバーグ・ニュースなどを経て、現在では独立したコンピューターアーティスト、デザイナー、プログラマーとして活動している。直近のプロジェクトとしては、オーガナイザーのクリストファー・チャルブとともに個人運営によるウェブサイト700点以上を掲載したインタ-ネット電話帳『Internet Phone Book』の出版がある。本書は、検索エンジンの発達やウェブサイトの爆発的増加とともにその姿を消していった「リンク集」という古い形式に現代的な意味を与えるものとして注目を集めた。

出典:https://www.are.na/internet-phone-book/our-internet-phone-books

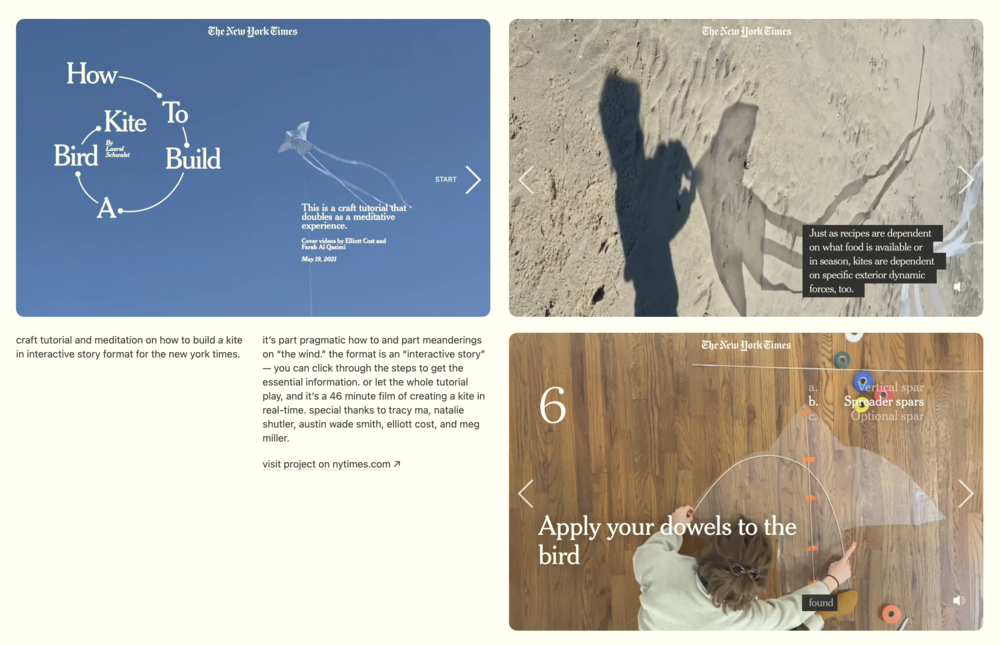

一方、ローレルはデザイナー、アーティストとして活動し、イェールやプリンストンといった機関での教育活動やAre.na [*1]やKickstarterといった企業とのプロジェクト経験も持っている。彼女の作品はウェブや制作行為の詩的な可能性をテーマにしており、それらを通じた好奇心と学習を育む環境創造にも取り組んでいる。近年のプロジェクトとしては「Ultralight=極めて軽い」ウェブサイトをその場で皆でつくってみるワークショップ「Ultralight Websites」(2025)や、凧を自作して凧揚げを行うチュートリアルビデオ「How to Build a Bird Kite」(2021)などがある。

二人はおそらく90年代後半生まれだろう。ユニットとして活動しているというわけではないが、人とテクノロジー、そして公共性の関係を日常的な環境のなかで考える点で共通点があり、しばしば協働しているようだ。その手つきには、テック系に弱い自分のようなものでもとっつきやすい爽やかさと、素朴ともとれる大真面目さと、どこか人をニヤリとさせるアウトプットが共存している。そしてHTML Energyを筆頭に、インターネットやウェブは両者の重要なモチーフとなっている。二人は日本でもプロジェクトを行ったことがあり、2019年に大阪に存在していた「ペフ」というクリエイティブ・コミュニティスペースで滞在制作をしたようだ。

かれらは実際のところHTML Energyをどのように考えているのか。ローレルはあるポッドキャストに出演した際のインタビューで次のように答えている。

「HTML Energyは、友人のエリオット・コストと私が立ち上げたプロジェクトで、これはひとつの運動でもあり、ポッドキャストでもあり、連続イベントでもあります。HTML Energyの核心は“原点回帰”です。単にソースコードを見るということではなく、ウェブで発信することに対する私たちの原初のインスピレーション、つまり私たち自身の内なる源泉へと立ち戻ることなのです。私たちはこれを彼と私の共同作業を超えた、はるかに大きな広がりを持つものとして捉えています。私はポッドキャストを立ち上げ、さまざまな人々にお気に入りのHTML要素についてインタビューを行いました。また私たちは“HTMLフリーライト”というイベントも主催しています。これは人々が集まって、対面またはオンラインで一斉にHTML文書を書き上げるというものです。」

(中略)

「実際、土曜日のフリーライトで参加者の一人がこう話してくれました。『HTML Energyの素晴らしいところは、現在のインターネットやウェブが間違った方向に進んでいると感じている人たちと出会えることです』と。私たちには健康やウェルビーイングに向けた、あるいはウェブが本来目指していたものに立ち戻るための社会的な変革が必要なのです。私が思うに、ティム・バーナーズ=リーが構想していたのは、情報を共有することによる人間の驚くべき可能性であって、企業の利益追求の道具にされるということではなかったはずです。」

出典:Arbesman, Samuel. “The Orthogonal Bet: The Quest to Build the Fruitful Web.” Lux Capital

https://www.luxcapital.com/content/the-orthogonal-bet-the-quest-to-build-the-fruitful-web

◉HTML Day 2025 Tokyoレポート

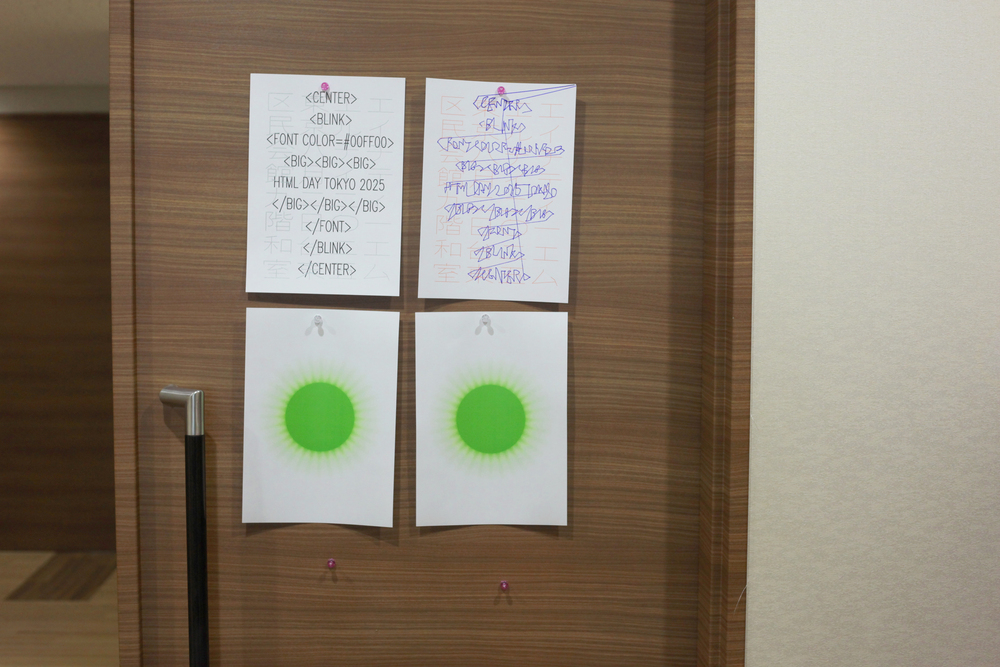

インタビューでローレルが語るように、HTML Energyの「名物」ともいえる活動が参加者が集まって自由にHTMLを書く「HTML フリーライト」だ。HTMLを書くこと以外にルールも目標もないこのイベントは2019年にエリオットの自室で始まり、次第に拡大。2022年には世界各地でフリーライトを行う「HTML Day」へと発展した。

HTML Dayは2023年で約10カ所、2024年では約20カ所へとその規模を拡大し、欧米を越えた諸地域へと急速に広がっている。それぞれの会場には世代や職種を越えた多くの人々が集まり、サイトにアップロードされた記録写真からは、自発的で気軽な空気が伝わってくる。

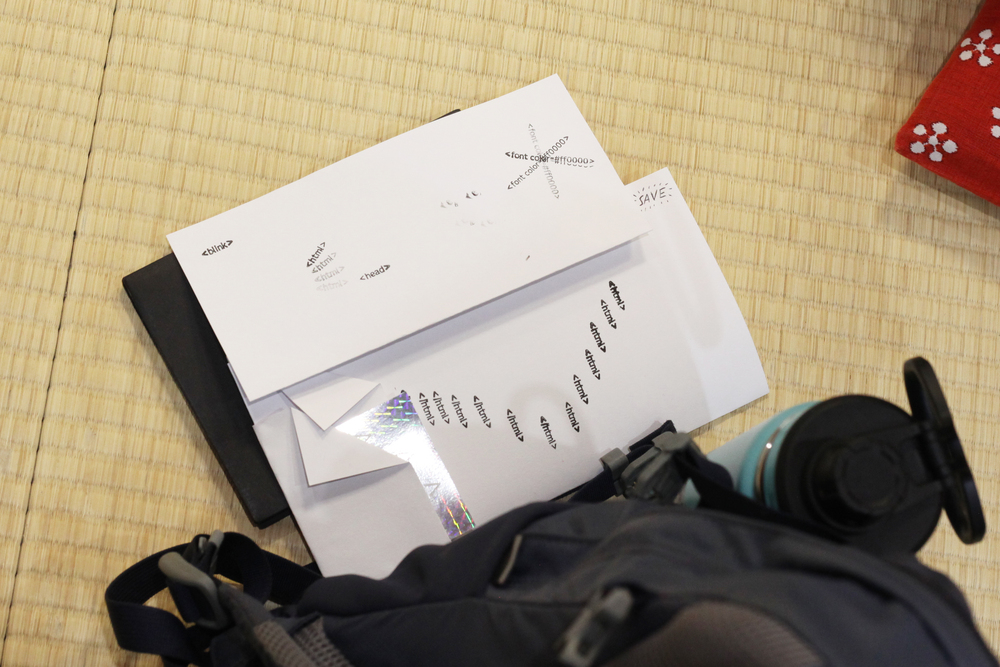

そして2025年8月2日の「HTML Day 2025」は、北米、ヨーロッパ、アジア、オセアニア、アフリカ、南米にいたる世界20カ国47都市で同時開催される大規模なイベントとなり、日本でも初めて開催されることとなった。主催者は北千住デザイン、原田康、Matthias Pitscherなど、インタラクティブデザインやデジタルアートを中心に活動するデザイナーやアーティストである。会場となった東京・浅草の公民館には、まったくの初心者からウェブ制作経験者、プロのデザイナーまでさまざまな経歴の参加者40人弱が集まり、ゆるやかなムードながら、それぞれが真剣に作業に取り組んだ。その経緯や意図について主催者のひとりである北千住デザイン氏[*2]に話を伺った。

——今回、日本で開催するにいたった経緯を教えてください。HTML Energyについてはいつどのように知りましたか?

北千住デザイン(以下、北):正確には覚えていませんが、意識し始めたのは今年に入ってからです。Xで何人かの人が話題にしていたのと、『Internet Phone Book』について調べていたのがきっかけでした。参加者のなかには「MIT Tech Review」の記事から知った人もいたようです。以前から「ウェブ・ブルータリズム(Web Brutalism)」と呼ばれるウェブデザインの動向があって、Hallointer.netというキュレーションサイトを中心にフォローしていました。

私は10年以上前はAdobe Flashを使ったウェブサイト制作を行っていたのですが、その当時の実験的サイトを連想させるような創意工夫のあるサイトが紹介されていて、気になっていたからです。HTML Energyにもそれに似た雰囲気を感じました。

近年のウェブデザインからは、自分の考えるような創造性が失われていると感じています。ブログやSNSといったプラットフォームの普及、AppleやGoogleのデザインシステムや、ノーコードツールと呼ばれるサービスなどの影響もあるでしょう。プロのウェブデザイナーによるカスタムメイドなサイトも、どこか定型化しているような印象があります。

HTML Energyはこのような傾向のカウンターであるように感じたので、参加してみたいと思ったんです。同プロジェクトのイベントページを見ると世界中に多くの賛同者がいて、似たような問題意識や美意識を持った人たちと繋がりたいという下心もありました。HTML Dayへの参加はメールで連絡すればOKとのことだったので、場所を決めて告知ページを作ってメールをしたところ、即日公式ページに反映してくれました。

——開催にあたっての細かいルールは特にないんですね。集まる場所は公園などが多いようですが、東京は公民館での開催でしたね。

北:HTMLやワールドワイドウェブは、開発者のティム・バーナーズ・リーの「誰でも情報にアクセスできるべき」というオープンソース的精神から始まったはずなので、「パブリック=公」っぽい場所でやりたかったんです。ただ公園は暑すぎたので、公民館で、かつ日本らしい畳の部屋を探すことにしました。

自分でイベントを主催するのは初めてだったのですが、アプリやウェブサイトづくりと同じくユーザーに満足感がある体験を提供したいと考えました。そこで、HTML Energyの背景やその文脈を参加者にできるかぎり解説することにしました[*3]。実際に使用したスライドはこちらで確認できます。

——初心者向けの基礎的なレクチャーもありました。

北:HTML Energyが掲げる目標に「さまざまの世代の人に教えること」と書いてあり、それにならいました。それと、ウェブデザインのルールに囚われていない初心者の人がつくったHTMLを見てみたかったんですね。以前、大学で行われた授業にゲスト講師として参加した際、学生が作ったウェブがみな自由な発想で面白かったんですよ。これは熟練のデザイナーであっても学ぶ部分があるのではと考えました。

——実際の制作活動と最終的なアウトプットはいかがでしたか。

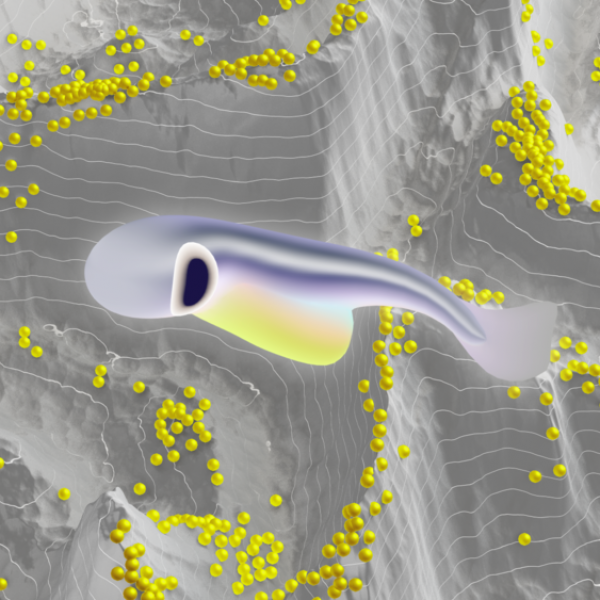

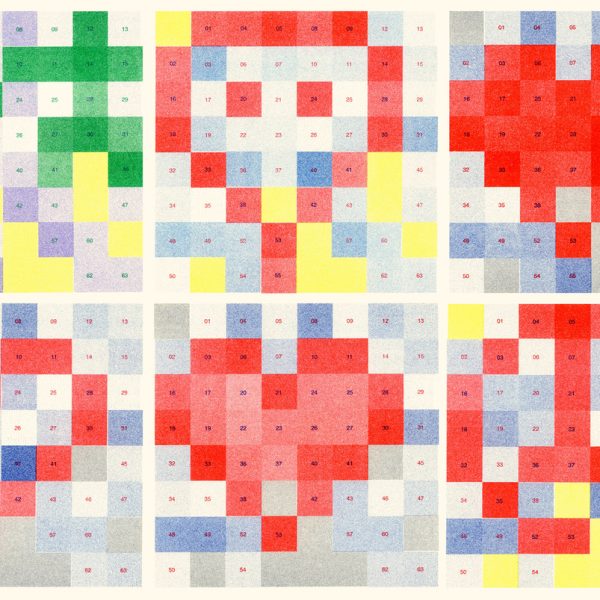

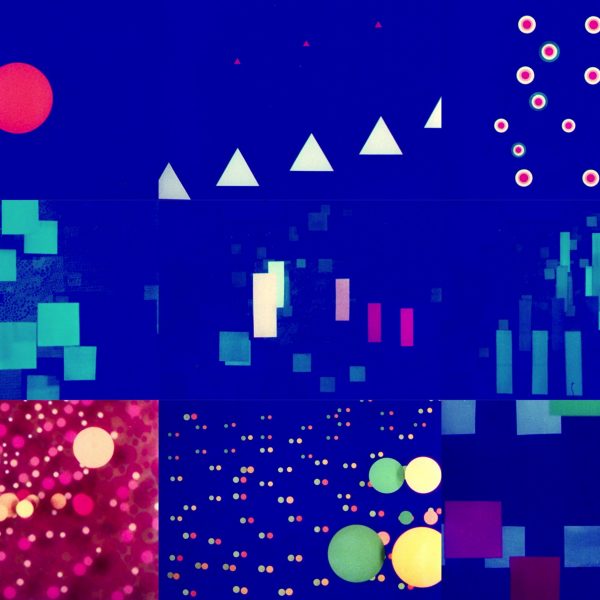

北:レクチャー後に2時間弱のコーディング時間を設けました。初めての方には私と共同主催者の原田さんとPistcherさんで補助しました。みなさんけっこう淡々と制作していたので、楽しんでいるか少し心配になりました(笑)。その後、机を片づけ、畳に座りながらみんなで作ったものを見る時間を設けました。HTMLフリーライトということで、お題は特になくHTMLを使ってさえいればOKということにしていましたが、予想を超えてどの作品もユニークで面白かったです(作品はこちらで公開中)。プロのウェブデザイナーも参加していましたが、あえて無目的に書くことによって、仕事では見ないような制作物に繋がっていました。

—— 私は取材しながらの参加だったので、ほとんどHTMLは書けなかったのですが、参加者の方々が制作した「生っぽい」サイトを見て驚き、かつ、少し落ち込みました。時間があっても、自分ではあんなにみずみずしいマインドセットのものは作れなかったな、と。全体の印象としては、経験者の方はHTMLの構造を利用して新しい表現方法を試してみるようなサイト、初心者の方はご自身の持ちネタに合わせて新鮮な工夫を施している方が多かったように思います。

北:私も頭では理解していたつもりでしたが、皆さんの実際の制作物をみてHTMLの「エナジー」をリアルに感じることができました。ハイパーリンクを初めて実装した時の感動や、趣味のページを作る楽しさ、インターネットに自分の制作物がパブリッシュされる感動を、20年ぶりくらいに追体験できました。

HTML Energyのトップページに「HTMLの良さはアクセシビリティと使いやすさである」と書いてありますが、まさにそう思います。プログラム言語というものは簡単といわれるものでもとっつきにくいものですが、HTMLなら30分くらい教えただけで、それなりに書けるようになります。サーバーにあげれば瞬時にアクセスも可能です。この間口の広さはやはり魅力だと思いました。

—— 初心者でもパブリッシュできる間口の広さや 、そのときの感動は紙媒体でいうところのZINE文化への再注目と共通するものがあります。

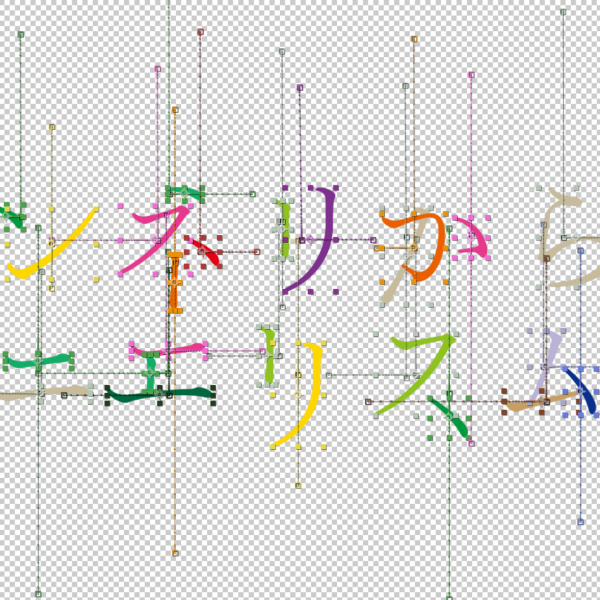

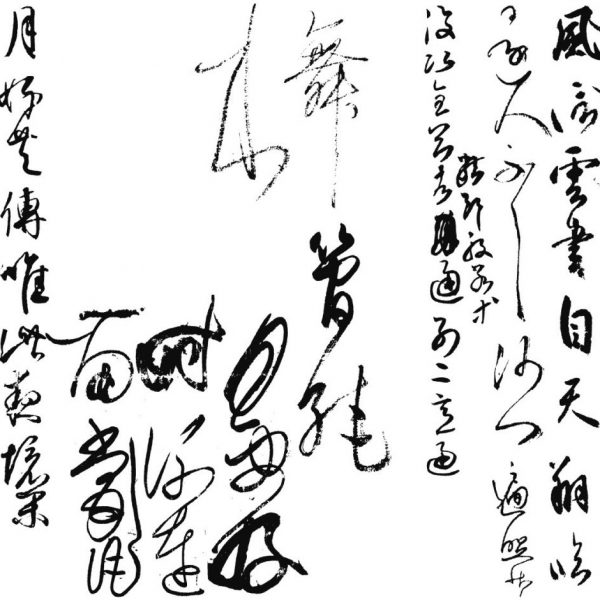

北:今回の開催にあたって参照した「A Handmade Web」にも書かれてましたが、この時代にあえてHTMLをゼロから作るというのは、反体制的でZINE的な行為だと思いますね。HTMLをゼロから作る面白いところは、やはりその自由度だと思います。たとえば、ブログやSNSに詩を載せようとすると、テキストをベタ打ちするか画像化するくらいしか選択肢がありませんし、使っているシステムのUIも消せません。ただ、生のHTMLであれば、コンクリートポエトリーを全画面に表示したり、HTMLならではのインタクションを加えたりできます。このようなウェブページが本来持っている自由さがブログやSNSによってブラックボックス化され、無自覚に制限されてしまっていることは残念です。逆にいえば、それがHTMLを書くことの強みのように思います。

—— デフォルト状態で出来栄えがある程度リッチだと、表現を工夫する発想が生まれにくくなってしまう。現代はユーザー側だけでなく、制作側もそういう状態にじわじわ慣らされてしまっているという恐ろしさがあります。北千住さんが今回のイベントのためにHTMLタグのスタンプをつくられていましたが、紙にスタンプを押すという行為でも、コンピュータでHTMLを書くのと同じであることにハッとしました。「生でHTMLを書く」ことの意義をあらためて問うとしたら、どんな点があると思われますか?

北:ひとつは、あえて原理に立ち返ることによって、現在のウェブデザインが持つ予定調和を壊し、新しい表現を得られるかもしれないという点。もうひとつは、あえてプリミティブな制作環境におくことで、新しい評価軸を作りやすくなるという点だと思います。技術偏重・使いやすさ偏重になりがちなウェブの世界ですが、そうでない方向を掘っていくような考え方です。『Internet Phone Book』の表紙には「広大なポエティック・ウェブの探究」と書かれていますが、詩的ウェブ表現というのもひとつの方向だと思います。この本でも紹介されているサイト「Diagram Website」には似たジャンルへのリンクが網羅されているので参考になるかもしれません。

—— HTMLと詩の関係性についても気になっていました。詩が「文章の構造を踏まえたうえで構築したり破壊したりする試み」だとすると、HTMLを使って何ができるか考えるというのも詩作に近い行為であるのかもしれません。

北:詩と少し関連しそうなところでいうと、HTML(ウェブページ)にはフォーマットへの意識が強くあって、その制約を守ったり壊したりする面白さがあると思います。HTMLはマークアップ言語としての仕様上の制約があるし、ブラウザ上の表示も画面左上から始まり縦に連なっていくのが基本です。こういったフォーマットをあえて裏切るような作りをしたときに、意外性が生まれます。また、IllustratorやPhotoshopのようなWYSIWYG[*4]のツールと比べると、HTMLはコーディングして作るので直感的じゃないし、制御不能な部分もあります。そこがある種ランダム性のように働き、意外な組み合わせを生むこともあると思います。

◉ユーザーを再定義する足がかりとして

HTML Energyの独特のスピリチュアル感と爽やかさは、インターネットのオープンソース文化やシェア文化と密接な関係があるように思う。「みんなでHTMLを書こう」と呼びかけて、細かいことはそれぞれに任せる。徒党を組むのではなく個人の自由を尊重しながら、ただゆるく、横に繋がっていく。

そして、大海から波に乗って流れ着いたものを拾い上げ、ブリコラージュでやっていく感覚。オリジナリティや著作権の問題が身に染みついた私のような紙媒体育ちの人にはなかなか馴染みにくい部分ではあるが、要素を自分でゼロイチからつくらなくてはならない、という気負いを手放すことから学べることは多い。

基本的なHTMLが生み出す貧弱にも思えるむき出しの露骨さ、ひいては「なんか誰にでもさわれそう」感こそが実は大切なのかもしれない。HTML Energyはその軽やかさの提示によって、私たちをテクノロジーによる方向づけから解放しようとしているように思えるのだ。(ローレルの行っているいくつかの教育的なプロジェクトも「大きな構造から離れてオルタナティブな場所をつくる」ためのレッスンなのではないか。)

私たちをとりまくユーザーインタフェースは次第に不可視の方向へ、コンピュータがあたかも存在しないかのような体験に向けてデザインされている。ツルツルの面を触ることで操作した気分になる利便性と引き換えに、私たちが失ったものとはなんだろう?

ロシア出身のネットアーティスト・研究者のオリア・リアリーナは、そのような監視資本主義や技術決定論的なUXデザインの流れに対する対抗戦略として、「汎用ユーザー(General Purpose User)」という考え方を提示する[*5]。

この言葉はアラン・チューリングが考案した何でも出来る計算機の理論モデル「万能チューリングマシン」をユーザー側に反転した「チューリング完全ユーザー」とも表現され、アプリケーションやデバイスの本来の機能に関係なく自分の目標を達成するユーザー像を言い表したものだ。つまり、ユーザーが本来もっている能動性と汎用性こそが、デジタル環境における自律性と創造性を保持する方法論だと宣言している。

テクノロジーの置かれた文脈や構造に目を向け、その使い方を検討すること。誰かが設計した枠の中だけで泳ぐ存在で終わらないようにすること。そのために、ユーザーがつくることや発表することを後押しすること。HTML EnergyはHTMLの制作を通じて、情報テクノロジーとの関わりにおける能動性を回復するレッスンであるともいえるのだ。

註

*1

Are.na

「コンテンツを保存し、長期的にコレクションを作成し、アイデアを結びつける場所」として2011年にアメリカ・ニューヨークで創設されたプラットフォーム。アルゴリズムで人気コンテンツをレコメンドしないことや、要素を無機質に並べることで視覚的ノイズの少ない体験を提供している。HTML Energyの創設者のひとり、ローレルが運営に関わっていた。

*2

北千住デザイン

クリエイティブコーダー。ウェブサイト・XR・体験型展示などを中心に、コンピュータやコードを用いて生み出される特有の視覚表現に関する実験と実装を行っている。

*3

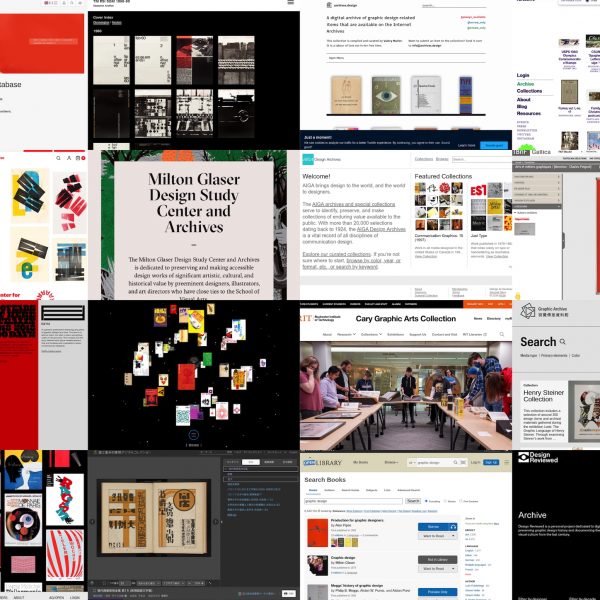

参考サイトの例(協力:北千住デザイン)

민구홍. “내 핸드메이드 웹.” 서울시립미술관 모두의 연구실 ‘코랄’,http://semacoral.org/features/minguhong-my-handmade-web

HTML Day Seoulの主催者、デザイナーのミン・グーホンによる「ハンドメイド・ウェブ」についての話。

“Webを手作りできるスペースを確保する.” Figma Blog,https://www.figma.com/ja-jp/blog/making-space-for-a-handmade-web/

『Internet Phone Book』にも寄稿するチア・アミソラによる「ハンドメイド・ウェブ」についての記事。

Lialina, Olia. “A Vernacular Web: The Indigenous and the Barbarians.” 2005.https://art.teleportacia.org/observation/vernacular/

オリア・リアリーナによる2005年の論考。当時失われつつあったGeocities等の個人サイトが持つ美学を批評した。橋本麦氏による試訳がある。

Carpenter, J. R. “A Handmade Web.” Slow Media Conference, Bath Spa University, 26 March 2015.https://luckysoap.com/statements/handmadeweb.html

カナダ出身のアーティスト、J・R・カーペンターによる2015年の論考。上述の「A Vernaclar Web」も参照しながら、ウェブページを「手作り」する価値について考察。調べた限り、特に多くのサイトから参照されている印象だった。VCU(バージニア・コモンウェルス大学)にhandmade webを冠した授業があり、同校のサイトには関連記事もまとまっている。

PoeticWeb入門

https://scrapbox.io/poeticweb/

北千住デザインがHTML Day開催にあたって調査した資料集。

*4

WYSYWIG

「What You See Is What You Get」の略。画面で見ている通りの見た目で、最終的な出力が得られるシステムのこと。

*5

Olia Lialina, “Turing Complete User”, 2012

https://contemporary-home-computing.org/turing-complete-user/

米山菜津子(よねやま・なつこ)

グラフィック・エディトリアルデザイナー。 東京生まれ。 2003年東京藝術大学デザイン科卒業。 CAP 、PLUG-IN GRAPHICを経て2014年にYONEYAMA LLC.を設立。出版レーベル YYY PRESS主宰。オムニバス冊子『GATEWAY』を不定期で発行するほか、オルタナティブスペースSTUDIO STAFF ONLY運営としても活動している。

公開:2025/09/26

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也