量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ

草創期におけるアルゴリズム的なものから、現代のネットワーク環境やAIなどを利用したものまで、コンピュータアートの世界は半世紀を通じて大きな広がりを見せてきた。コンピュータアートは、単にコンピュータを手段として利用するだけでなく、テクノロジーにまつわる思想や美学を作品を通じて提示してみせるものでもあった。

近年、コンピュータの進化のなかでもっとも注目されている技術のひとつに、量子コンピュータがある。量子コンピュータとは従来のコンピュータのように電気回路のオン/オフの2値ではなく、量子力学における量子の重ね合わせやもつれなどの現象を利用して、従来のコンピュータとは異なる方法で、複雑な問題を高速に計算することを目指した新しいタイプのコンピュータだ。しかしその一方で、私たちは量子状態そのものを、直接認識したり知覚することはできない。

量子コンピュータを用いたコンピュータアートとはどのようなものか。メディアアートの第一線で活躍する作家/研究者による取り組みと、その作品が照射する可能性を考察する。

バナー画像:久保田晃弘+QIQB「Quantum Chip Bitmap Book」より

◉はじめに:量子コンピュータアートの深化

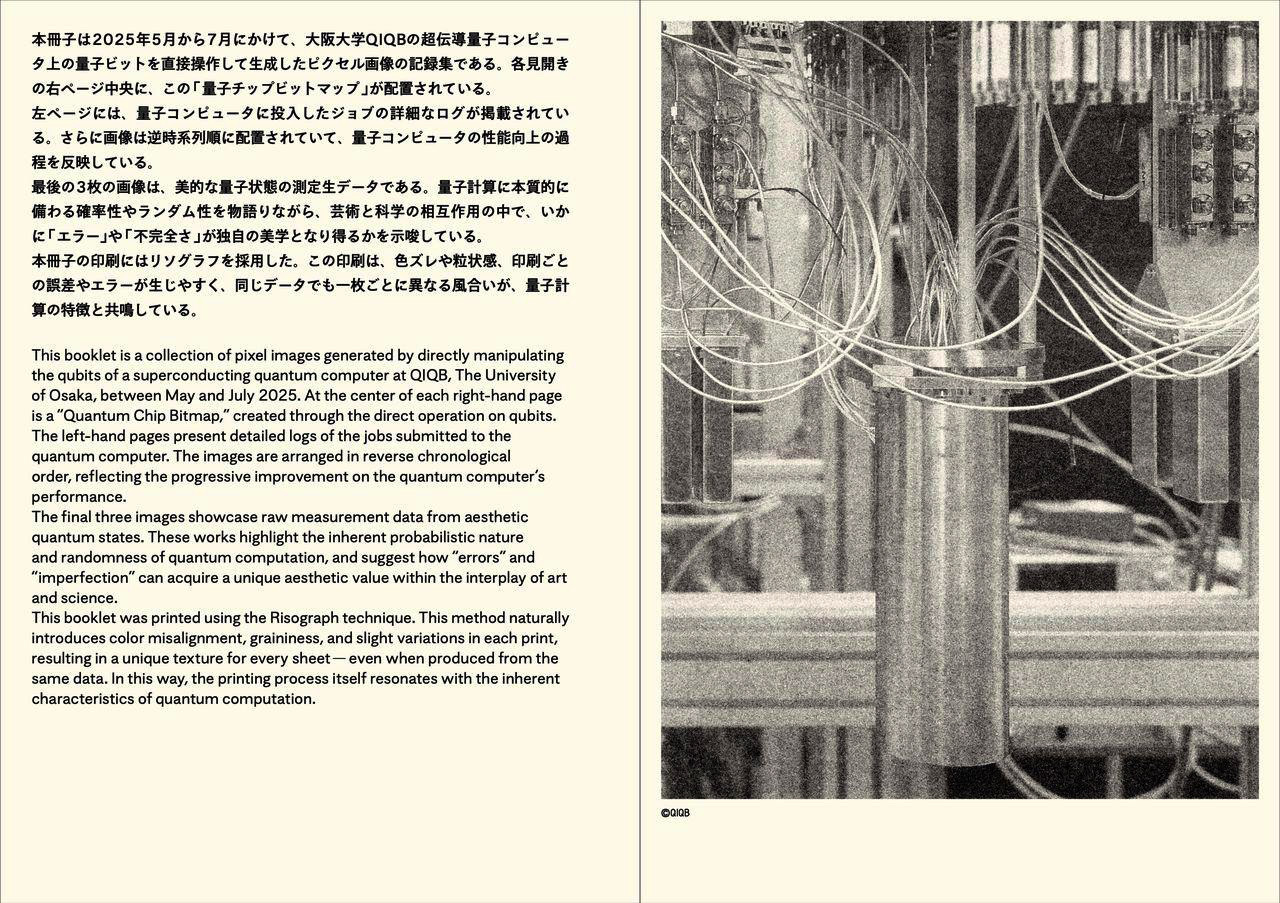

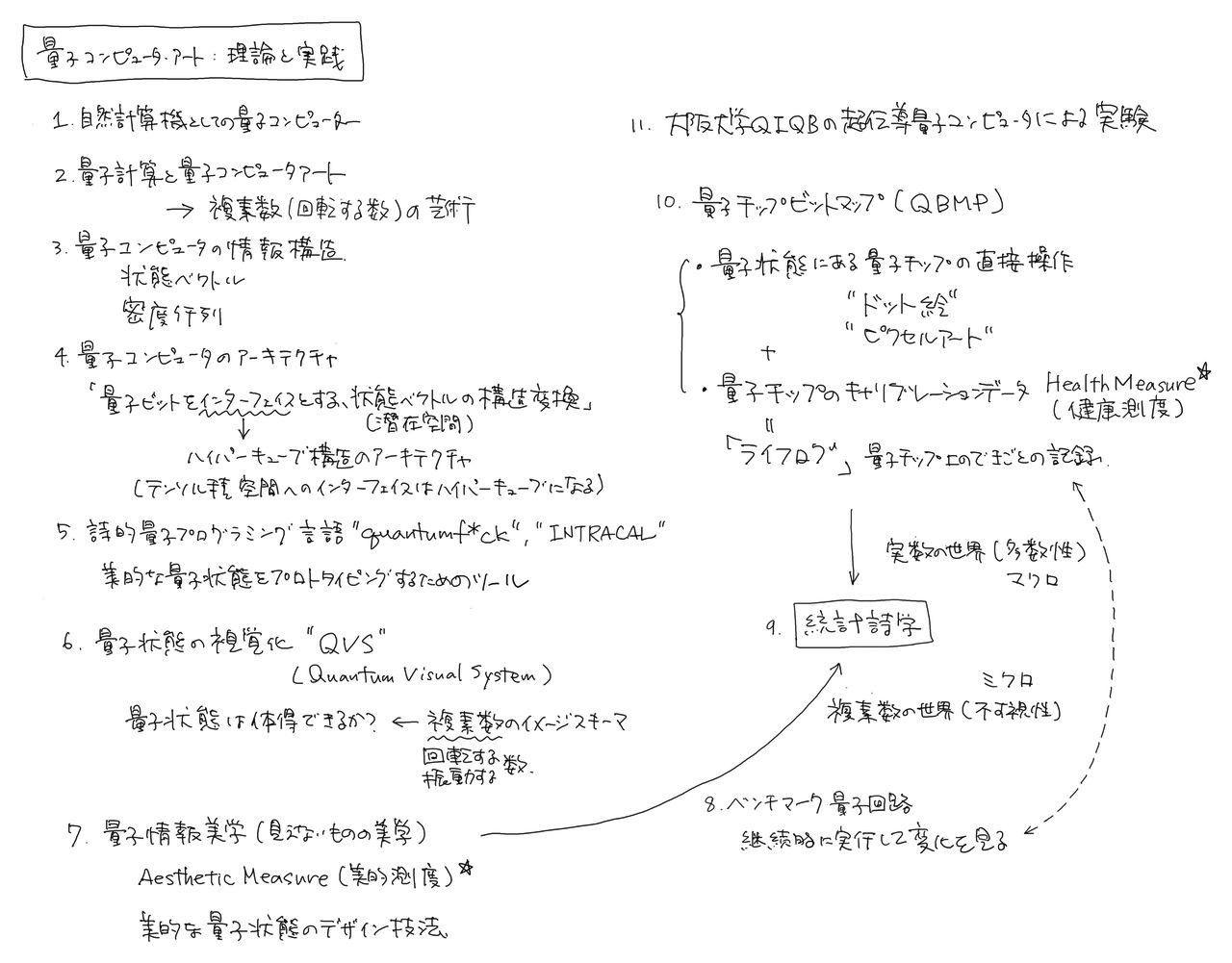

2025年8月14日から20日まで、大阪・関西万博(EXPO2025)で開催された企画展「エンタングル・モーメント―[量子・海・宇宙]×芸術」で、量子コンピュータアートの制作展示を行った。量子コンピュータアートは、量子力学の原理に則って自然計算を行う量子コンピュータを、新たな創作のための基盤として用いるプロジェクトであり、量子コンピュータを道具として利用するだけでなく、量子現象が持つ本質的な性質を芸術のプロセス自体に組み込む試みである。また、2023年に「ÉKRITS」で発表した「量子コンピュータアート序論」での議論を深め、さらに実践を重ねた最初の成果でもある。

今回のプロジェクトの一番の特徴は、大阪大学の量子情報・量子生命研究センター(QIQB)の協力で、同センターが所有する64量子ビット超伝導量子コンピュータを全面的に使用したことにある。2025年4月から8月にかけて、この量子コンピュータの実機を用いて、さまざまな試行錯誤を行いながら、「量子情報美学」と「量子チップビットマップ」という2つの相補的なアプローチで研究制作を行った。なお、この期間の量子コンピュータへのジョブの投入回数は総計で1118回に達した。

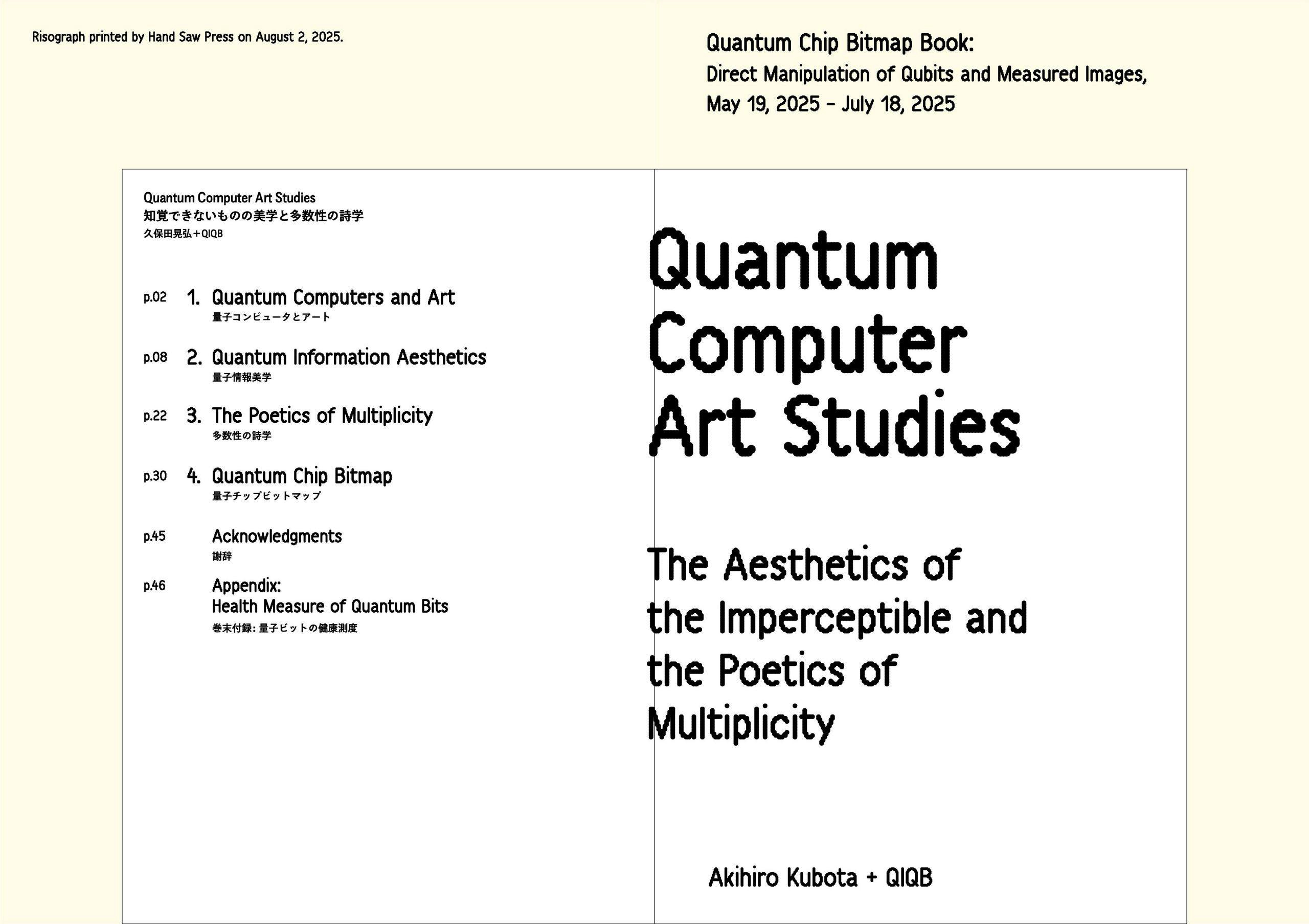

量子コンピュータアートの共同実験の成果を、企画展で公開した『Quantum Computer Art Studies,Ver.1.0』というアートブック(冊子デザイン:畑ユリエ・冊子編集:後藤知佳)にまとめた。この本はA5判の「Quantum Computer Art Studies」(オフセット印刷)と、その中に挟み込むB5判の「Quantum Chip Bitmap Book」(リソグラフ印刷)の2冊組で構成されていて、合冊のPDFファイルをここからダウンロードすることができる。

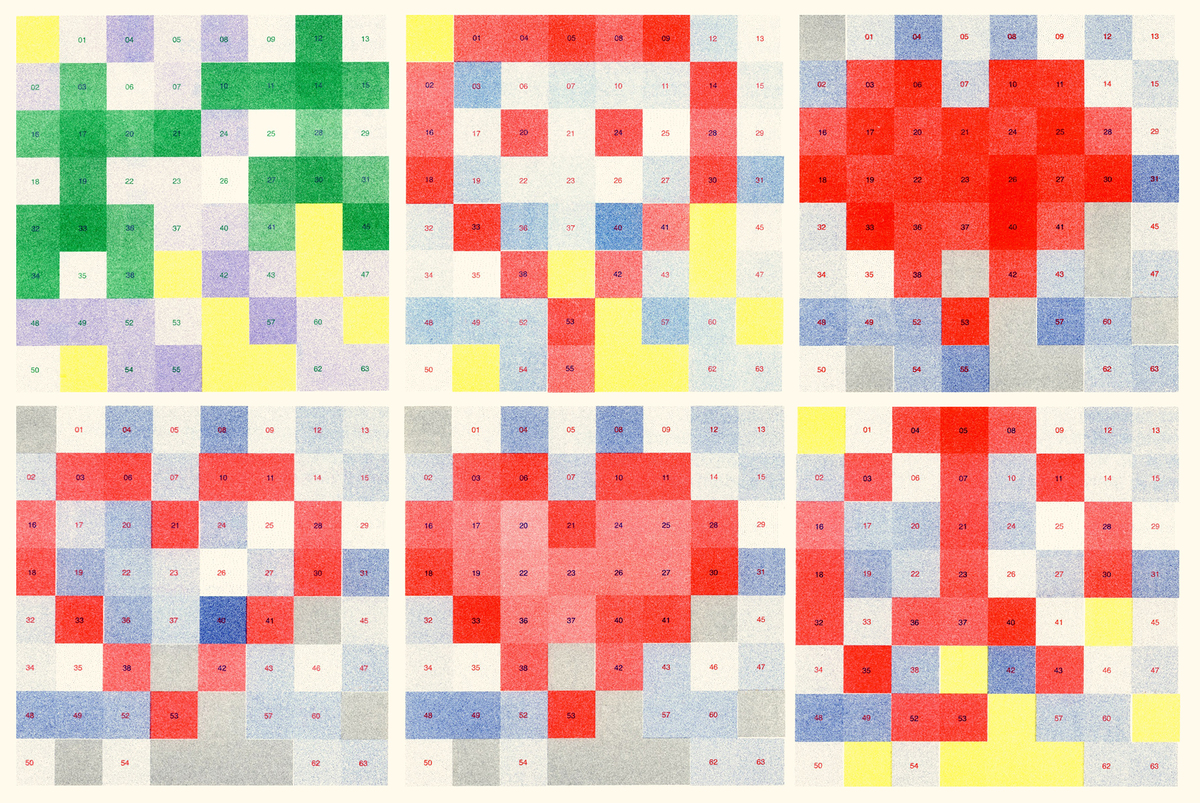

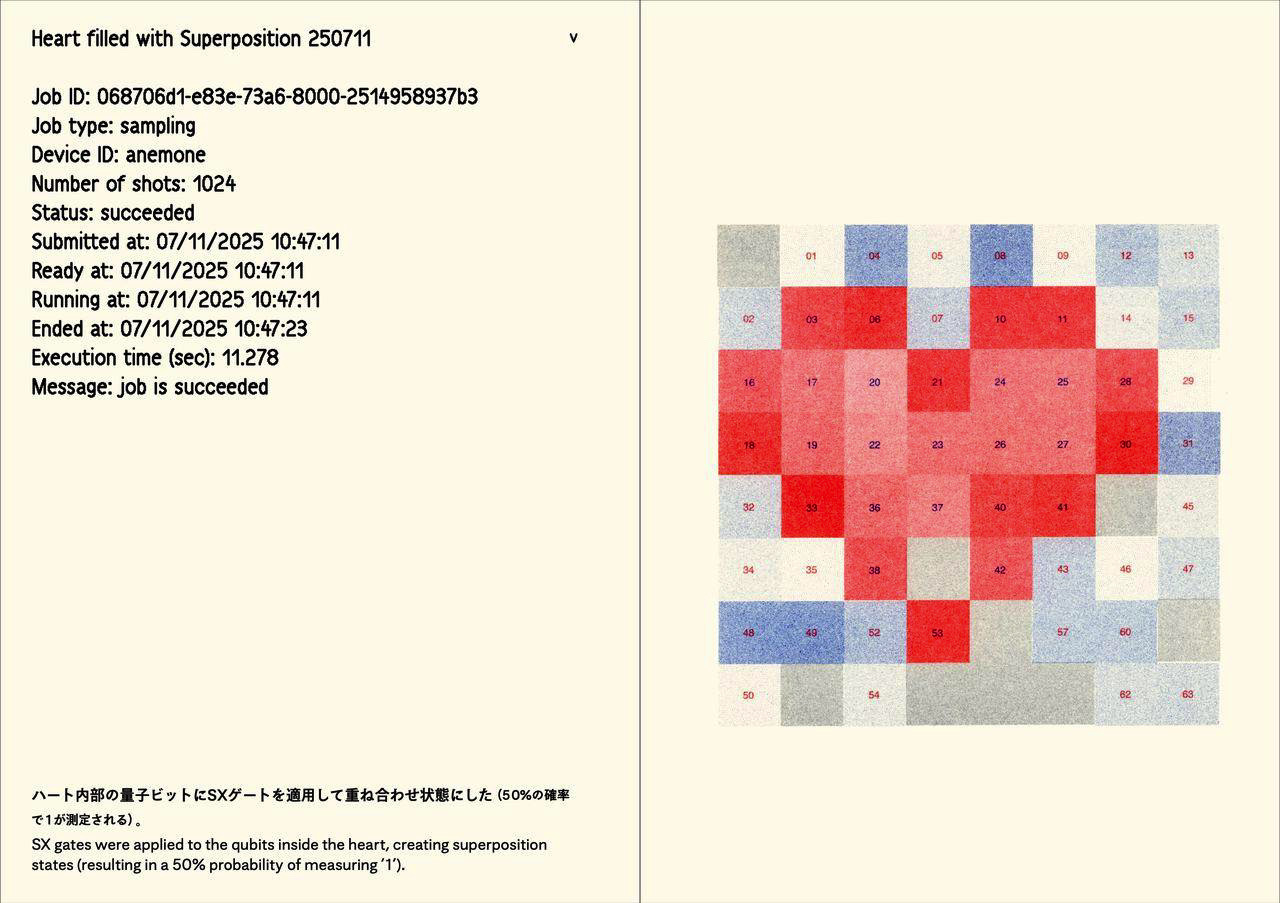

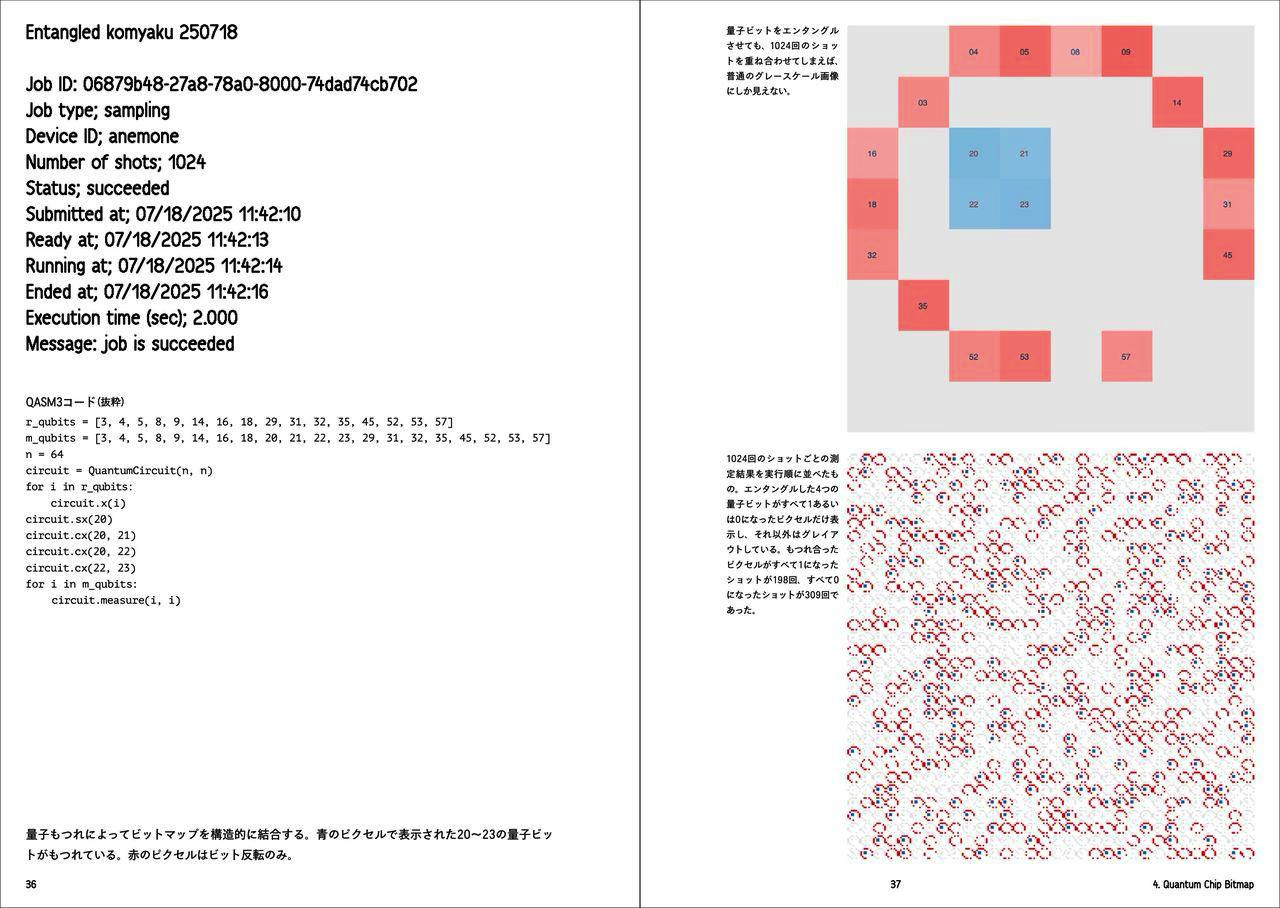

本稿ではこのうち、リソグラフ印刷された「Quantum Chip Bitmap Book」に掲載した「量子チップビットマップ」について、古典ビットマップの歴史を辿りながら紹介する。量子チップビットマップは、大阪大学QIQBの超伝導量子コンピュータに搭載されている、64の量子ビット[*1]が8×8のグリッド状に並んだ量子チップ[*2]を、量子コンピュータのためのプログラミング言語のOpenQASM 3でビットごとに操作し、その測定結果を古典ビットマップに翻訳して表示する。量子コンピュータの「身体」としての量子チップに着目し、その物理的な配置や量子状態そのものを可視化することで、物質性に根ざした新たな美的価値を見出そうとする試みでもある。

◉古典ビットマップ:確定的なグリッドの世界

ビットマップ・フォーマットは、画像を「ピクセル(画素)」の集まりとして表現・保存するデータ形式の一つである。代表的なものに、Windows標準のBMPフォーマット(.bmp)やOS9以前のClassic Mac OS標準のPICTフォーマット(.pct/.pict)がある。ビットマップは、グリッド状に並んだピクセルの情報を、そのままファイル上に配置(配列)して保存する仕組みであり、画像の幅・高さ、各ピクセルの色深度(ビット数)、場合によってはカラーパレット情報を持つ。もっともシンプルなものはモノクロ2値(0/1)であるが、その後グレースケールや256色を表現できる8ビットカラー、そして今日では1677万7216色を表現できる24ビットカラーまで幅広く対応している。

1950年代の終わりに、MITのTX-0や、DECのPDP-1などのコンピュータで、低解像度のビットパターン表示が可能になったことがビットマップの萌芽となり、1973年には米Xerox社のパロアルト研究所(PARC)が開発したワークステーション「Xerox Alto」に、世界最初のビットマップディスプレイが搭載された。解像度はモノクロ606 × 808ピクセルで、それまでの、キャラクターディスプレイやベクタースキャンディスプレイとは異なり、Altoには「フレームバッファ」と呼ばれる、画面の1フレーム分の画像データを一時的に保存するためのメモリ領域が用意され、そこに画面の各ピクセルに対応する輝度や色の情報が格納されていた。このビットマップディスプレイによって、テキストだけでなく、アイコン・イラスト・図形や自由なレイアウトを画像として画面に描画することが可能となり、マウスでウィンドウやメニュー、アイコンを操作するグラフィカルなインターフェイスや、見たままを出力できるWYSIWYG(What You See Is What You Get)の概念が実現した。

フレームバッファを用いた古典的なビットマップ画像の基本原理は、画像を離散的な点の格子として表現することにある。各ピクセルは独立して配置され、それぞれが色や輝度の情報を保持している。この方式は、図形を「始点・終点(座標)」や「長さ・角度」といった数値情報で記述するベクターグラフィックスとは対照的である。さらに「ビットマップ」という用語そのものが、コンピュータのメモリ上のビットを画面上のピクセルへ直接対応づけることに由来していて、その決定論的な性質を表している。こうした画像とメモリ(フレームバッファ)の一対一対応が、古典的ビットマップ技術の基盤を形成している。同時にフレームバッファは、ディスプレイに表示される以前に確定した画像を保持する、中立的かつ受動的なキャンバスとして機能していた。

◉古典ビットマップの大規模化と高速化

コンピュータグラフィックスは、初期のベクターベースのシステムを経て、次第に写実的で複雑な画像の表現に適したビットマップグラフィックスが主流になっていく。80年代後半にはカラービットマップが普及し、VGAの256色ビットマップが標準化する。さらに90年代にはビットマップの高解像や高色深度が進み、Adobe Photoshopによる True Color(24ビットカラー)の一般化で、ビットマップ編集環境は成熟する。

ビットマップの技術的進化は、よりリッチな視覚表現の要求/欲望によってさらに加速された。具体的には、膨大なビットマップデータをリアルタイム処理するための専用ハードウェアの開発に始まり、フレームバッファへの描画プロセスを標準化したOpenGLライブラリ、そして今日の画像描写を行う際の専用チップのGPU(Graphics Processing Unit)に至るまで、その進化の歴史は、ビットマップグラフィックスの計算をいかに高速処理するかの歴史でもあった。

古典ビットマップを支える技術スタック全体、すなわちピクセルグリッドからフレームバッファ、GPUに至るまで、それらはすべて、絶対的な制御と予測可能性の哲学の上に構築され、曖昧さを排除するように設計されている。特定のメモリアドレスに書き込まれた数値は、常に特定のスクリーン座標に特定の色を生成する。この技術的決定論は、単なる特徴ではなく、メディアの根底に横たわるイデオロギーそのものである。複雑かつ正確で制御可能な画像を求める人間の欲求が、データと視覚出力の間の決定論的なマッピング技術を生み出した。こうした確定的な構造が、このメディアで制作するクリエイターの芸術的可能性と思考様式そのものを形成している。

ビットマップのファイルフォーマットも、非圧縮の原型であるBMPに始まり、アニメーションやウェブでの普及を可能にしたGIF、人間の視覚特性を利用して圧縮するJPEG、透過情報をサポートするPNGなど、さまざまなものが生まれたが、これらはいずれもビットマップの古典的パラダイム内での進化であり、その根底にある決定論的なモデルが変更されることはなかった。

◉グリッドの芸術的普遍性:制約から美学へ

グラフィカルなビットマップディスプレイが登場する以前から、アーティストやデザイナーはその時々で利用可能な出力装置を用いて、グリッドベースの表現を試みていた。最初期のタイプライター・アート、コンピュータのラインプリンターの重ね打ちによる陰影表現や、文字や記号を組み合わせてイメージを構築するASCIIアートは、グリッドをコンポジションの空間として扱った芸術的実験であった。それは、離散的でグリッド化された視覚形式へのデザイン的、芸術的関心の萌芽でもある。

その後1970年代から80年代にかけてのアーケードゲームや家庭用ゲーム機は、解像度や使用可能色数の厳しい制約の中での創作だった。だが、この技術的制約が、逆にエンジニアやデザイナーに、ピクセルグリッド内での洗練された視覚言語の開発を促した。その結果、ピクセルは単なる技術的単位ではなく、キャラクターの個性、感情、そして物語を伝えるための主要なメディアとなった。限られたリソースの中で、認識可能で魅力的なキャラクターを生み出すドッターという絵師も生まれ、今日世界的に認知される「ピクセルアート」という美学が、半ば必然的に生み出された。

NFTのフルオンチェーン・アートなどの少数の例外を除けば、GIFアニメ、アイコン文化、ドット絵などの、今日のピクセルアート運動において、ビットマップの美学にもはや技術的な必然性はなく、意図的な芸術的選択として採用されている。このある種のリバイバル現象は、シンプルなメディア構造によって、古典コンピュータの黎明期世代のノスタルジアが可視化される直接性への魅力、そして今日の高解像度3DグラフィックスやAIが生成するグラフィックスの、平坦さや均質性に対する批判や反動とも結びついている。

こうしてビットマップの美学は、制約主導の革新から、意図的な美的プリミティヴィズムへと次第に移り変わっていった。メディアの初期段階を象徴するその制約と限界が、今日では価値ある表現の可能性として再評価されるようになった。初期のビデオゲームがピクセルを採用したのは、他に選択肢がなかったためであるが、この制約によって刺激された創造が、ユニークで記憶に残る視覚スタイルを生み出した。その後技術が進歩し、高解像度のグラフィックスが標準となっても、アーティストやデザイナーはピクセルという美学に幾度も「回帰」し続けた。この回帰は単なるノスタルジアではない。それは、ピクセルが持つある種の誠実さと、それが表象する単純さと透明性、そして人間的なスケールの創造性に対する意識的評価を意味している。かつては制約の「檻」であったグリッドが、今や確実な表現のための普遍的な「フレームワーク」、すなわち共通言語と見なされるようになった。

◉回転する量子ビット:構成から複合へ

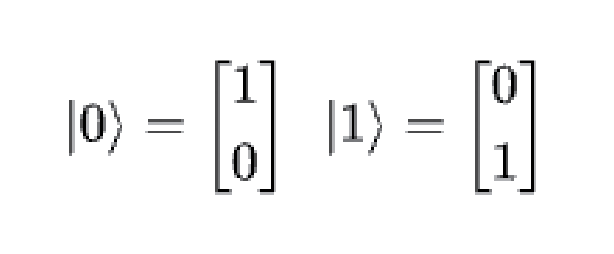

量子コンピュータにおける情報の最小単位である量子ビット|ψ⟩は、

という直交する2つの基底状態を同時に持つ「重ね合わせ(superposition)」の状態をとる。ここで重ね合わせとは、|0⟩と|1⟩の2つの値[*3]を同時にとるというよりも、量子ビットの状態が、以下のように、|0⟩と|1⟩の線形結合[*4]で表されるという意味である。

|ψ⟩=α|0⟩+β|1⟩

ここでαとβは確率振幅と呼ばれる複素数[*5]で、量子力学では、この量子ビットを測定すると|0⟩が出る確率は|α|²、|1⟩が出る確率は|β|²となる(これをボルンの規則という)。だから係数αとβには|α|² + |β|² = 1、すなわち確率の合計が常に1(= 100%)になければならないという正規化条件がある。

量子ビットをイメージする際に必要かつ重要なのは、この2つの係数αとβが、実数ではなく複素数であることだ。古典コンピュータや古典ビットマップを構成する「実数」のイメージスキーマ、つまり数や演算の身体的認知が、数直線上を移動する点、つまり点の位置や左右の移動という「経路」を中心とする比較的シンプルなものであったのに対し、複素数のイメージスキーマは、実数軸と虚数軸を持つ2次元の複素平面という「空間」へと拡張され、さらにベクトルの「回転」というスキーマが加わった複合的なものになる。複素数という数は粒子的であるが、複素数の回転が生み出す動きや相互干渉が量子の波動性の記述と理解の基盤となり、それが古典ビットの二元論と確実性からの離脱点となる。

古典ビットによる構成的デザインでは、「点」「線」「面」という幾何学的比喩に対応するように、状態の組み合わせの数を増やすことで空間を拡張していった。しかし、そこから得られるのはあくまで「組み合わせのリスト(デカルト積[*6])」でしかない。古典ビットで表現された各要素は、独立して自由に操作することができ、全体を個別のパーツに分解することもできた。

これに対して量子ビットは、それぞれの状態が、正規化条件に縛られた複素数の確率振幅によって記述されるため、古典コンピュータのビットのように独立して自由に操作することはできない。さらに複数の量子ビットを扱う際には、それぞれの状態空間をテンソル積によって結合する必要がある。テンソル積は、個別の系の状態空間を掛け合わせることで、ハイパーキューブの接続構造を持つ新たな高次元空間を生み出す数学的操作である。より具体的には、複数の状態の要素のすべての組み合わせを考慮し、線形結合によってそれらを一つの大きな空間にまとめ上げる操作である。

一つの量子ビットは2つの確率振幅を持つので2次元であるが、量子ビットが2つになると、その組み合わせによって合成される状態ベクトルは2² = 4次元、3つになると2³ = 8次元になる。一般にn個の量子ビットによって生まれる状態ベクトル空間の次元は2ⁿとなり、量子ビット数nの増加によって、状態空間の次元は指数関数的に増大する。これが量子コンピュータが一度に非常に多くの状態を扱える(並列的な演算が可能になる)理由の一つであり、その豊かな計算リソースの源泉ともなっている。

さらにテンソル積は、古典ビットのように個々の要素を順番に並べるのではなく、全体として新たな構造と振る舞いを持つ空間(テンソル積空間)を構築する。テンソル積によって結合された量子ビットは、その個々の振る舞いだけでなく、重ね合わせや干渉といった相互関係が自然に現れ、全体の状態に影響を与える。その中には、テンソル積で結合した複合系が、もはや各部分(量子ビット)に分解できない状態、つまり全体が部分の総和を超えた状態もある。これがいわゆる「量子もつれ(エンタングルメント)」であり、量子コンピュータの計算的な特殊性を示している。

◉測定による生成:確実性から可能性へ

複素数で記述されているミクロ量子系を、実数で表現できるマクロ古典系の世界で暮らす私たちが、量子状態のまま直接知覚することはできない。測定という操作によって、量子ビットを実数空間に射影し、0か1どちらかの古典的な確定状態へと収縮させる、すなわち量子状態を破壊して古典状態にする必要がある。前述のようにこの測定結果は、状態ベクトルの係数の絶対値の2乗(|α|²、|β|²)によって定まる確率に従う。そのため量子計算においては、同じ量子回路を何度も生成・実行・測定・破壊し、そこで得られた多数の測定結果の統計的分布を実行結果とする。

古典ビットから量子ビットへの移行は、単なる情報の量的増加ではない。それは、情報そのものの性質に関する質的、存在論的な変容である。情報はもはや静的で確定的なオブジェクトではなく、確率と複素位相からなる動的な可能性の場となる。測定は、量子状態を明らかにする行為ではなく、量子状態を破壊することによって、古典的な結果を「生成する」作業である。これは、量子コンピュータ内の情報が、古典コンピュータとは根本的に異なる状態で存在することを意味している。測定前の量子状態はプレ・イメージ、すなわち潜在的可能性の原型として存在する。それを測定する=見るという行為が、量子状態を古典的な現実へと不可逆的に変換する。つまり観測者と観測対象の関係は、古典状態における受動的な知覚や鑑賞から、測定=破壊による生成という能動的な参加へと変容する。

◉量子チップビットマップの描き方

「量子チップビットマップ」は、超伝導量子プロセッサという物理的な存在、絶対零度近くまで冷却された量子ビットのグリッドを、表現のためのキャンバスとして再概念化する。チップ上の量子ビットの物理的な配置そのものが、画像の座標系となる。さらにこのアプローチは、ビットマップに新たな物質性を導入する。キャンバスはメモリ内の記号的、抽象的なグリッドではなく、アナログでノイズを含む、環境に敏感な物質的存在である。

量子チップビットマップは、この量子状態にあるキャンバスを量子ゲート[*7]によって直接操作することで、そこに描画する。最終的な古典ビットマップとしての画像は、各量子ビットの測定[*8]を多数繰り返し、1を測定した結果の割合をピクセル明度に対応させることで表示する。今回は、以下の3つのゲートを量子ビットに適用した。

・Xゲート:X軸を中心とするπ(180°)回転によって、ピクセルの明度(0/1)を反転させる。

・SXゲート:X軸を中心とするπ/2(90°)回転によって、1と0を測定する確率を半々に変化させ、統計的に得られる画像の明度を調整する。

・CNOTゲート:量子もつれによって複数の量子ビットを結合し、測定結果を相関させる。個々の量子ビットの状態を変化させるだけでなく、基本となるグリッド構造を再構成することができる。たとえば、すべての量子ビットをCNOTゲートでエンタングルさせると、それは1つの量子ビットと同じ振る舞いをするようになる。

量子チップを描画のための支持体、その上に実装されている量子ビットを素材、そして量子ゲートをそこでの描画ツールとして再解釈することは、古典ビットマップの確実性から、統計的な可能性の画像への移行を意味している。ノイズを含む量子チップビットマップの制作者は、最終的な出力を確実にコントロールすることはできず、確率的な配置と、非決定的な測定に結果を委譲する。さらに量子もつれを用いれば、均質なグリッドの構造を変化させることもできる。

量子チップビットマップは、一回かぎりの、しかも非可逆な測定(ショット)を多数行い、その結果を統計的に要約することで画像を生成する。しかしそのショット一つ一つは、1ビットカラー(白黒)の古典ビット画像である。その2度と再現することのできない無数の断片の集合体——直接知覚することのできない量子状態の影による、古典ビットマップのクラウドを重ね合わせることによって初めて、量子チップビットマップから古典ビットマップが立ち現れる。重ね合わせを再現するためには重ね合わせるしかない。そうしたあたりまえのプロセスが、冊子の中で示した、多数性に基づく詩学や、統計の美学へとつながっていく。

◉おわりに:リソグラフで印刷するということ

量子チップビットマップは、確定的な実数グリッド上の再現可能な表現という古典ビットマップの技術・文化的なパラダイムから離脱し、動的で可変、確率的な複素数のクラウドへの移行を促した。それは量子コンピュータによって実現した新たなメディウムであるというだけでなく、単一で安定したオブジェクトに根ざしていた古典的な作者性や作品性、オリジナリティといった教義を、理念や哲学ではなく、物質と実践によって問い直し、乗り越えていく。最後に、冒頭で紹介した2分冊のアートブックのうち、量子チップビットマップの事例を掲載した「Quantum Chip Bitmap Book」を、冊子デザイナーの畑ユリエの提案でリソグラフ印刷したことについて説明しておきたい。

本アートブックの制作にあたっては、大阪大学の実機による制作実験と並行して、量子コンピュータアートや量子チップビットマップに関する定期的なディスカッションを重ねた。阪大実機の特徴は、初の国産量子コンピュータの一台であることであり、展示においても部品や製造者を明示し、開発チームの顔が見えるコンピュータとして提示することを重視していた。冊子制作チームも、この量子コンピュータを「クリーンで滑らかな未来像」や「きらびやかなSF的イメージ」という既成概念に回収することは避けたかった。むしろ、開発の試行錯誤や技術の生々しさ、自然コンピュータ/アナログコンピュータとしてのキャリブレーションの難しさやエラーの混入、日々の調子の良し悪しといったフィジカルな要素を、直接的に反映したアートブックをつくりたかった。

そうした議論の中で、畑から2つの提案がなされた。一つは、表紙や見出しに書体デザイナーのブノワ・ボドゥアン(bb-bureau)がデザインしたフォント「HARBER」を採用することである。このフォントは、ドットの集合体で描かれていて、レトロなコンピュータ画面や電光掲示板のような雰囲気を持ちつつも、洗練された現代的な印象を与えてくれる。さらに一つのフォントファイルで太さ、傾き、ボリューム感、ノイズ、さらに視覚的な調整といったさまざまなパラメータを調整できる「バリアブルフォント」であるため、デザインの文脈に合わせて最適な表現をダイナミックに作り出すことができる。そしてもう一つが、量子チップビットマップをリソグラフ印刷することだった。

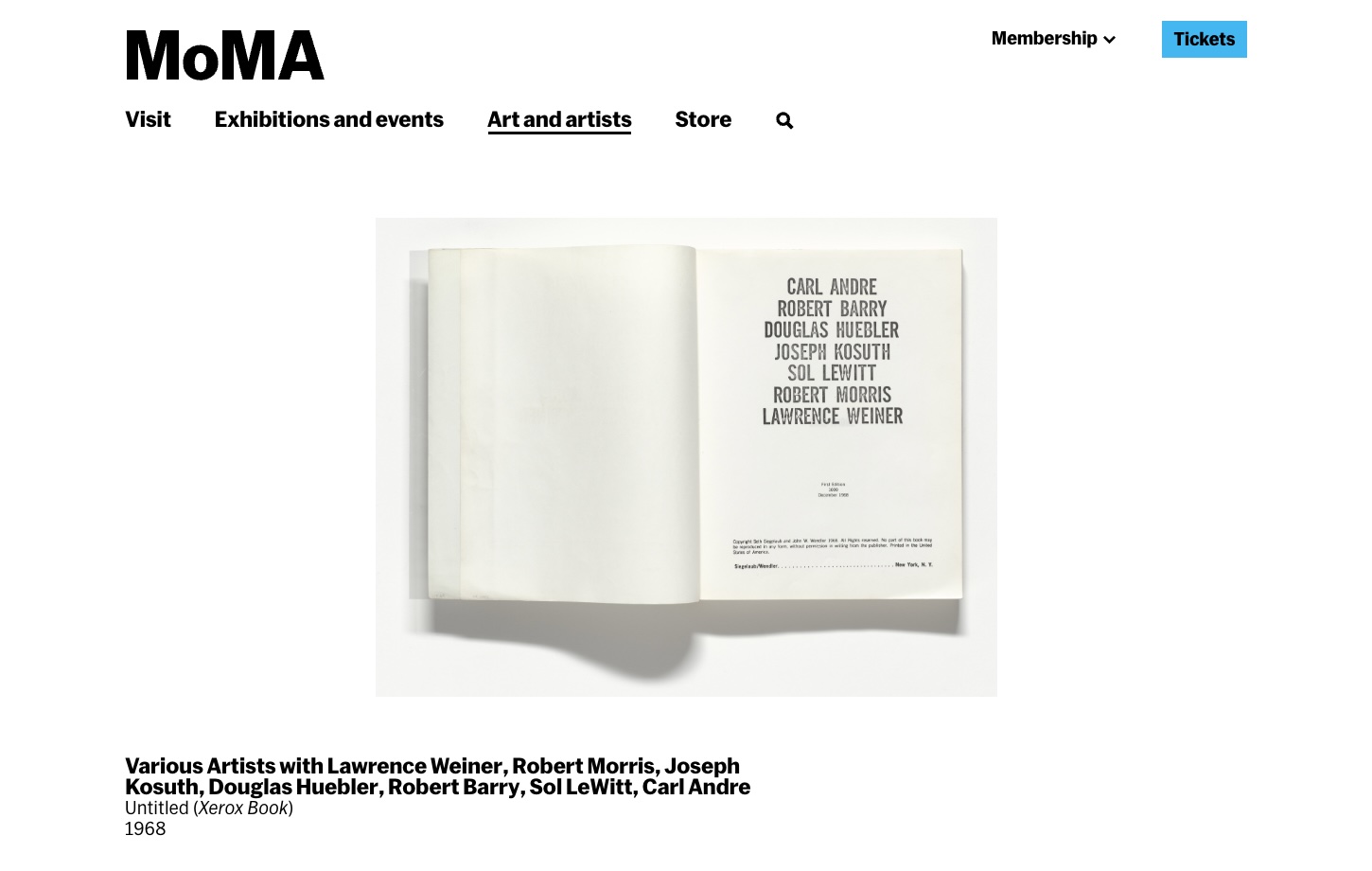

量子チップビットマップの思想、すなわち物質的であるにもかかわらず不可知のプレ・イメージと、確率的で統計的な測定結果という影の多数性は、20世紀のコンセプチュアル・アートにおけるさまざまな試みと歴史的に共鳴している。特に、1968年にセス・ジーゲローブが企画した「ゼロックス・ブック(The Xerox Book)」はその示唆に富む先例の一つである。

「ゼロックス・ブック」は、物理的なギャラリー空間ではなく、本を展示会場とする「カタログのみの展覧会」というコンセプトを提示したプロジェクトで、題名に掲げられている7人のアーティストが本というメディアのために作品を制作した。このプロジェクトは、アートの非物質性、複製技術、そして配布形態について根本的な問いを投げかけた。「ゼロックス・ブック」は、その名のとおり、当時最新の複写技術であったゼロックス・マシンを使って制作されたが、作家たちは、コピーの同一性よりもむしろ、複写過程で生じるノイズや紙面の荒れといった、複製メディアの特性や不完全性を、作品の構成要素として意識的に利用した。そうすることで、複製性と一回性というメディアの意図と物理的な実現の間の緊張関係という「非美学的な質」が、プロジェクトの概念的な一部となった(この緊張関係は、この本が実際にはコストの関係で通常のオフセット印刷で出版されたため、さらに複合化した)[*9]。

https://www.moma.org/collection/works/illustratedbooks/11400

この歴史的な試みは、量子チップビットマップと二重のレベルで接続している。第一に、ゼロックス・ブックが非物質的な「コンセプト」を「本」という物質的なドキュメントに記録しようとしたように、量子チップビットマップは知覚不可能な「量子状態」を、測定によって得られる統計的な「画像」として物質化する。第二に、ゼロックスブックのアーティストが複製技術の不完全さを受け入れたように、量子アーティストは量子コンピュータの物理的なノイズやエラーを、作品固有の署名として積極的に取り入れる。

量子チップビットマップの作例を理想科学工業のリソグラフで印刷するという選択によって、両者の共鳴関係は、さらに具体的なものになった。リソグラフは、その印刷過程自体が固有の偶発性と非再現性を内包している。デジタル孔版印刷ではあるが、色ごとに版を重ねていくため、ランダムな版ズレ、インクのかすれや色ムラが生じ、一枚一枚が微妙に異なる風合いを持つ。リソグラフ印刷という情報の物質化技術が持つ予測不可能性と一回性は、量子測定の根本的な確率性、一つ一つの「ショット」が唯一無二の存在であるという多数性の詩学や統計美学、さらに自然界に内在するメカニズムを利用して計算する自然計算機としての量子コンピュータの物質性と深く呼応している。

量子状態の統計的な影であるビットマップ画像を、偶発性をはらんだリソグラフというメディアで印刷する作業は、ゼロックスブックがそうであったように、手軽な複製技術の利用にとどまらない。それは、メディアの物質性、プロセスの偶発性、そして非物質的な概念と物質的な成果物との間の緊張関係といった、20世紀のコンセプチュアル・アートの核心的な問いを、量子チップビットマップという新たな文脈で再訪し、ビットマップの思想と美学を新たな方向へと導くための、生成的実践でもある。

註

*1

量子ビット

量子ビットは、量子コンピュータにおける情報の最小単位である。デジタル古典ビットが「0」か「1」のいずれかの値しかとれないのに対し、量子ビットは「0」と「1」を重ね合わせた状態をとることができる。この重ね合わせの性質により、量子コンピュータはアナログ並列計算を可能にする。

*2

量子チップ

量子チップは、複数の量子ビットを集積した計算用デバイスであり、量子演算を実行する物理的な基盤でもある。64量子ビットを8×8の格子状に配列した、大阪大学QIQBの超伝導量子コンピュータの量子チップ(大きさ約2cm角)は、超伝導状態によって量子コヒーレンス(量子性)を持続させるために約10ミリケルビン、つまりほぼ絶対零度(−273.15°C)の極低温まで冷却されている。この温度は超伝導状態を維持し、高い量子コヒーレンス(量子性の持続)を確保するために必要不可欠である。

*3

|0⟩, |1⟩

量子力学における状態を記述するための表記法で、「|0⟩(けっと・ぜろ)」「|1⟩(けっと・いち)」と読む。それぞれ単一の量子ビットがとりうる2つの基本的な状態の「基底状態0」と「基底状態1」に対応している。

*4

線形結合

線形結合とは、複数の状態をそれぞれの係数で重みづけして足し合わせることである。量子ビットの重ね合わせ状態は、数学的には|0⟩と|1⟩という2つの基底状態の線形結合として記述される。

*5

複素数

複素数は、実数(たとえば−3.5や7/4、πや√3のような普通の数)と、虚数(2乗すると−1になる虚数単位iの実数倍の数)を組み合わせた数であり、一般的に以下のように表される:

a+bi(ただしa, bはいずれも実数)

*6

デカルト積

デカルト積は、複数の集合の要素を、すべての要素の組み合わせとして列挙すること、つまり各集合の要素を取り出して、それらの順序つきのペアをすべて並べた集合をつくることである。古典コンピュータは、複数のビットを並べて扱っても、各ビットは互いに独立しているので、その組み合わせはデカルト積として表される。

*7

量子ゲート

量子ゲートは量子ビットの状態を変化させる操作の単位であり、古典コンピュータにおける論理ゲートに相当する。量子計算は量子ビットに量子ゲートを適用することで進めていく。代表的なゲートにXゲート(量子ビットの状態を反転させる)、Hゲート(量子ビットを斜めに180°回転して重ね合わせの状態をつくる)、SXゲート(量子ビットの状態を90°回転して重ね合わせの状態をつくる)、CNOTゲート(量子もつれの状態をつくる)などがある。

*8

測定

測定とは、量子ビットの状態を古典ビットによって表現される実数の情報として読み出す操作である。具体的には、重ね合わせや量子もつれの状態にあった量子ビットを、何らかの装置(超伝導量子コンピュータの場合はマイクロ波発生・検出装置)によって観測することで、確率的に0または1のいずれかの値を得る作業を指す。

測定が行われると、量子ビットは|0⟩か|1⟩のいずれかの基底状態に収束(崩壊)する。このとき、量子状態が保持していた複素振幅や位相の情報、すなわち量子性は失われる。測定は本質的に不可逆であり、測定後の状態から測定前の量子状態を再構成することはできない。

しかし、この測定という行為を通じて、私たちは不可視で潜在的であった量子状態を、目に見えるかたち(たとえばビットマップ画像)に変換することができる。このとき測定は、単なる読み取りではなく「像を生成する」ための能動的な操作となる。そのため量子計算では、同じ量子回路を何度も実行し、その測定値の統計的分布から最終的な結果を解釈する。測定によって得られるビット列は毎回異なり、個々の測定は再現不可能であるため、そこから立ち上がる画像も多数性に基づく構造として現れる。

*9

Alexander Alberro, Conceptual Art and the Politics of Publicity, The MIT Press, 2003, p. 148

久保田晃弘 (くぼた・あきひろ)

アーティスト / 研究者 / 工学博士。多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース教授/アートアーカイヴセンター所員/国際交流センター長。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でARS ELECTRONICA 2015 HYBRID ART部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。近著に『遙かなる他者のためのデザイン ー 久保田晃弘の思索と実装』(BNN新社)『メディアアート原論』(共編著、フィルムアート社)『インスタグラムと現代視覚文化論』(共編著、BNN新社)『ニュー・ダーク・エイジ』(監訳、NTT出版)『世界チャンピオンの紙飛行機ブック』(監訳、オライリー・ジャパン)『音と耳から考える─歴史・身体・テクノロジー』(共著、アルテスパブリッシング)『アナログ・アルゴリズム』(監修、BNN新社)などがある。

公開:2025/09/10

88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

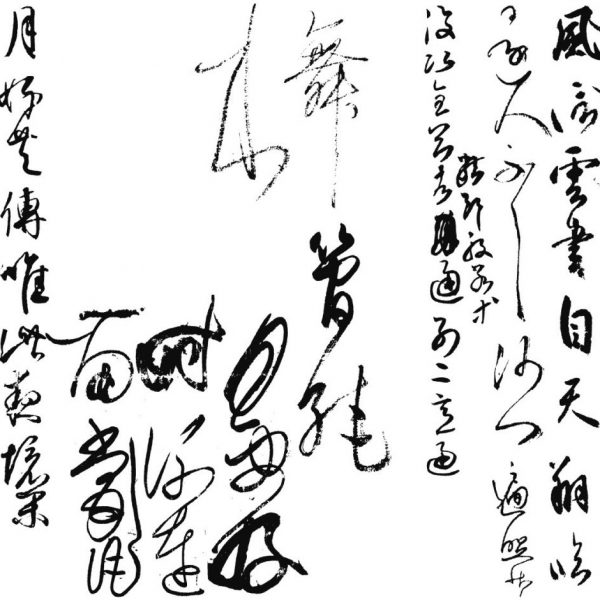

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

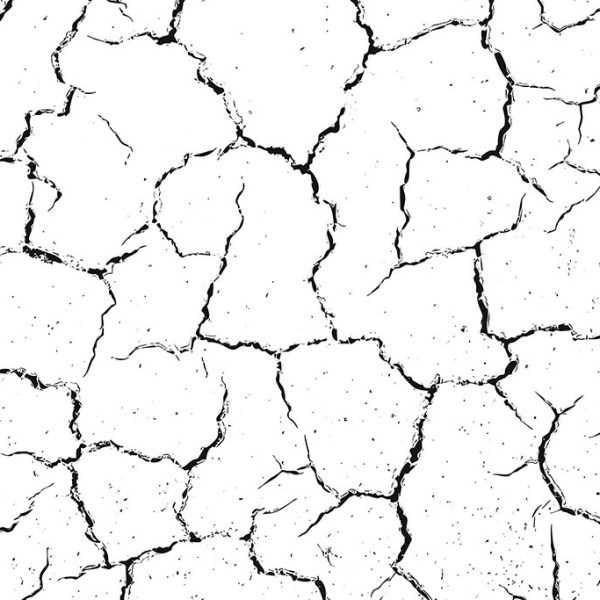

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

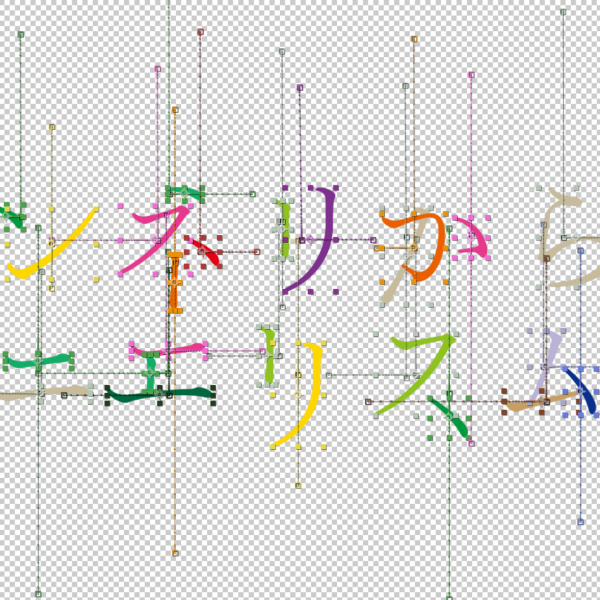

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

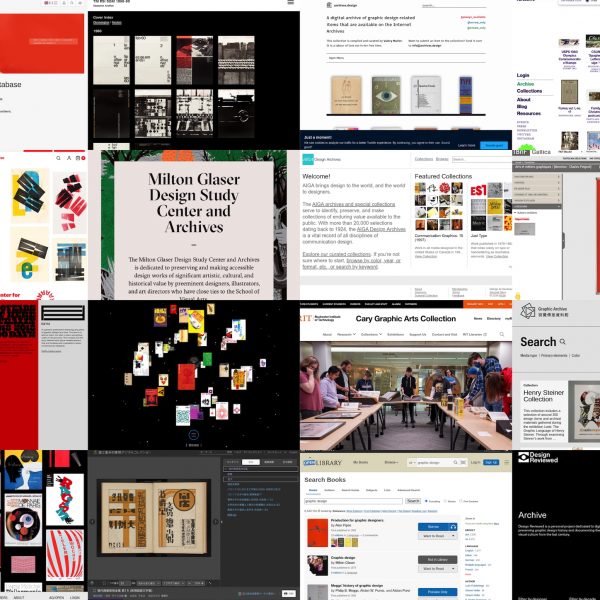

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子