リリックビデオに眠る記憶の連続性

動画共有サービスの台頭により音楽を映像によってパッケージ化するPR戦略の重要性はますます高まってきた。そんななか一般化してきたのがリリックビデオである。

「リリックビデオ」とは「リリック(歌詞)」と「ビデオ(動画)」の合成語であり、楽曲のサウンドに合わせてその歌詞が表示、展開される動画である。一言でいえば、テキストや歌詞のモーション・タイポグラフィをメインとしたミュージックビデオ(以下、MV)だ。

海外の楽曲プロモーション戦略やボーカロイド曲の動画文化から発展したこの動画形式は、比較的低コストで製作できることもあり、いまではさまざまなジャンルのMVで一般的になっている。

本稿では日本におけるリリックビデオ文化の形成過程やその源流にある映像表現を振り返りながら、現代のリリックビデオ・シーンの最前線を読み解いてみたい。

リリックビデオ前史

映像で流れる楽曲に歌詞を表示するという表現は、テレビ番組のオープニングなどで古くから行われていた。では、歌詞を映像の主題にする映像表現は、いつ頃までさかのぼれるのだろうか。

その先駆け的な作品として、ボブ・ディラン「Subterranean Homesick Blues」(1967)が挙げられる。本作では、手書きの歌詞のフレーズのパネルを持ったディランが、ボーカルトラックの進行に合わせて次々とパネルを入れ替えていく。

この作品はディランのツアーを記録した映画『ドント・ルック・バック』のオープニング映像だが、その後独立してミュージックビデオ(以下、MV)的に使用されることも多かった。つまり、ポピュラーソングのMVにはその最初期の段階からリリックビデオの要素が存在していた、といえるだろう。

現在につながるMV文化が花開いたのは、いうまでもなく1981年にアメリカで音楽専門ケーブルテレビ、MTVが開局したことによる。これ以降、MVは音楽の二次的な存在ではなくミュージシャンのイメージを決定づける中心的なファクターとなり、マイケル・ジャクソンの「スリラー」を筆頭に、革新的な作品が次々と発表されていった。

そんな時代のただ中に発表されたプリンスの「Sign O’ The Times」MV(1987)は、人がいっさい現れない、歌詞のモーションタイポグラフィだけで構成されていたことで、人々を驚かせた。本作は過剰な映像時代への鮮やかな批評であり、MVのひとつのあり方を提示するものであった。

さらに時代が下って2007年、フランスのエレクトロデュオ、ジャスティスの「DVNO」MV(2007)では、霞がかったネオンカラーの拡散光に包まれた80年代風のフライング3DCGロゴに模したリリックが次から次へと浮かび上がる。本作はロゴというモチーフによって、その後の21世紀的なノスタルジー感覚を先取りしていた。

人類史的なスパンでみれば、歌を視覚的に表象するものの原点には、文字による歌詞の書記があった(ディランのMVはその起源につながるものだ)。しかし、20世紀、視覚テクノロジーの発展によってメディアは文字からイメージ的なものへと大きく転換していった。それゆえ、MVというジャンルは、そもそも非・テキスト的な動機によって支えられていたといえる。つまり、いま例示したような文字をモチーフとしたMVは、映像や図像に対する批評として成立していた、といえるだろう。

リリックビデオの「起源」

さて、現代の「リリックビデオ」は2000年代後半のネット環境、とりわけYouTubeを中心とする動画プラットフォームのなかで発展してきたものだ。

リリックビデオのひとつの起源とされているのが、アメリカのシンガー、ケイティ・ペリーの動画である。彼女が新曲「California Gurls ft. Snoop」(2010)のPR動画としてアップロードした「California Gurls ft. Snoop (Lyric Video)」が、YouTube上で初めて「リリックビデオ」をうたったものだ。

実はこの動画は楽曲に歌詞をつけた違法動画に対抗するため、レーベルが「公式動画」として製作したものだった。間に合わせのこの動画は違法アップロードされた映像と勘違いされるようなチープな雰囲気を漂わせていた。人気ミュージシャンが突然素人っぽい趣の映像をオフィシャルMVとして公開したことは多くのファンを驚かせ、結果としてこの動画は大きな注目を集めた。

この反響を受けたケイティは新曲「E.T. (feat. Kanye West)」(2011)の本編MVを公開する前にもリリックビデオをティザー的に公開し好評を博した。

20世紀のMVが本質的に脱テキスト文化だったとすれば、リリックビデオは一種の「転倒」あるいは「後退」とも思える。しかし、リリックビデオは人々が日々、テキストや動画を送り合う、インターネットという環境によってもたらされたコミュニケーションの感覚を捉えていた。また、音楽と歌詞を合わせた映像というフォーマットは、スマートフォンでの音楽聴取にも適していた。

ケイティのプロモーションはオーディエンスや音楽業界から大きな注目を集め、レディー・ガガ、マライア・キャリー、ローリング・ストーンズを始めとする多くのミュージシャンが追随し、2014年にはMTVビデオミュージックアワードにリリックビデオ部門が設けられるにいたった。

その後も、ベック「WOW」(2016)、アヴリル・ラヴィーン「Break away」(2021)のような高品位なリリックビデオも生まれていく。

ベック「WOW」(2016)

Dir: Jimmy Turrell / AD: Jimmy Turrell & Braulio Amado

アヴリル・ラヴィーン「Break away」(2021)

Dir: Sara Serna / AD: Jko Sánchez

ボカロMVの登場と発展

欧米ミュージシャンの影響や、スマホによる動画視聴というメディア生活の変化による同時代的な要請は無視できないにせよ、日本におけるリリックビデオは、同人音楽文化やSNS文化とともに独自の発展を遂げていった。

その起点となったのが、2006年からサービスを開始した動画投稿・共有サービスの「ニコニコ動画」と、合成音声ソフトウェア「初音ミク」(2007)を用いた楽曲(いわゆるボカロ曲)の投稿作品である。

ニコニコ動画はユーザーによる動画へのコメントが画面上に重ねて表示されるという機能によって人気を集め、日本のインターネット文化の発信地の1つとして成長した。

初音ミクはニコニコ動画をプラットホームとしてオリジナル曲の投稿シーンを生み出していったが、その際、ボカロ独特の聞き取りにくい歌詞が分かるようテロップをつけたものも多く発表された。たとえば、ボカロ曲として人気の高いryo「メルト」(2007)や、wowaka「ローリンガール」(2010)は動画の下に歌詞を表示している。

ryo「メルト」MV(2007)

出典:https://www.nicovideo.jp/watch/sm1715919

当初はテレビの歌番組やOPと同じフォーマットだったボカロ曲のテロップは、ボーカルのフレーズに合わせた歌詞のカットイン、文字サイズや文字組みの方向のダイナミックな変化などにより技巧的に発展していく。

DECO*27「モザイクロール feat. GUMI」MV(2010)

Movie: akka, mirto

歌詞の進行に合わせて文字がカットインされる手法が行われ、文字とアニメーションが組み合わさることを前提とした構成。

じん「カゲロウデイズ」MV(2011)

Dir: しづ

楽曲を原作とした漫画やアニメなどのメディアミックス「カゲロウプロジェクト」を見越していたため、キャラクターと同じレイヤーのなかで歌詞をコンポジションして存在感を与えている。

このようなリリックの動きは、抑揚が少ないボカロの歌声に視覚的なアクセントを与えるとともに、音声合成ツールであるボカロに歌い手としての身体性を付与する作用があった。

なお、2010年代初頭のボカロMVは、AviUtlという無料の映像制作ツールで作られることが多かった。文字の演出もAviUtl上の自由変形ツールだけを用いて実現されることが多く、パースを付けたりXYZ軸に回転させたりする方法が「カッコいい見せ方」として定番化した。これらのスタイルは現代のリリックビデオにも様式として受け継がれている。

じん「アウターサイエンス」MV(2013)

Dir: しづ

サビでの自由変形された文字による演出には、ニンテンドーDSのソフト『うごくメモ帳(通称うごメモ)』で作られたキネティックタイポグラフィ作品(「文字PV」と呼ばれた)の影響もあると考えられる。AviUtl同様にうごメモの限られた機能や大味なエフェクトなどのカッコよく文字を動かすテクニックは、その後のボカロMV文化に影響を与え、このスタイルは2020年のヒット曲Ado『うっせぇわ』のMVでも踏襲されている。

SNSの成熟とクリエイター環境の変化

早くからインターネットに参加したユーザーたちのあいだで独自の文化やコミュニティが形成される一方で、ネットの普及は人々の日常レベルのコミュニケーションも大きく変えていった。人々はかつてないペースで大量のテキストを送受信するようになったのだ。このような時代状況を日本のヒップホップユニット口ロロ(クチロロ)はそのMVにいち早に昇華している。

口ロロ「あたらしいたましい feat. 金田朋子」MV(2011)

Dir: 伊藤ガビン、林洋介、宮本拓馬 / AD: いすたえこ / Programming: 林洋介 / MotionDesign、Edit: 宮本拓馬 / Animation: 水尻自子

さまざまな発話が交差するかのように動きまわる活字がコンクリートな造形をかたちづくる。

2000年代後半に登場してきたSNSは、そのような状況を加速するとともに、クリエイターの環境にも大きな変化をもたらした。画像や動画共有サービスに若い作り手が自身の作品を投稿し、それが評価されたり共有されたりすることでトレンドやシーンを生むようになったのである。

動画についてはかつての拙稿にゆずるが、グラフィックではTumblrを舞台に若手デザイナーたちによる投稿カルチャーが発生し、さらにTwitter(現X)やInstagramへと伝播していった。

リリックビデオへの影響という点で重要だったのは、この投稿文化のなか「文字」を中心的な造形モチーフとする動きが形成され、やがて「作字」と呼称される創作文字ブームが生まれていったことである。

この作字の盛り上がりはコマーシャルな領域へと接続し、商品ロゴや広告コピー、オンライン広告における文字表現の定番となった。作字はテキスト(フォント)がコミュニケーションの中心になったネット時代における、身体性、表現性の再評価でもある。

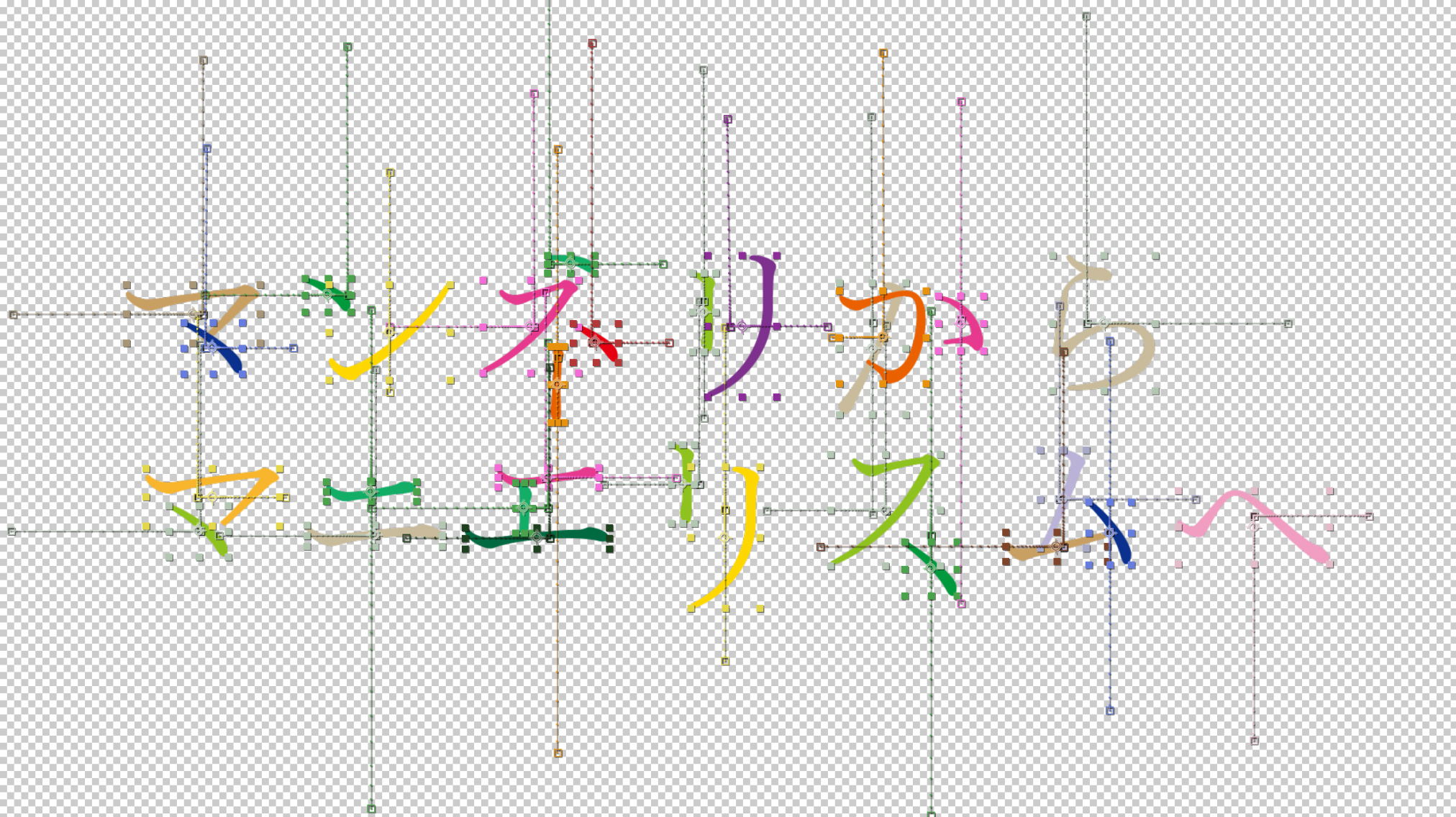

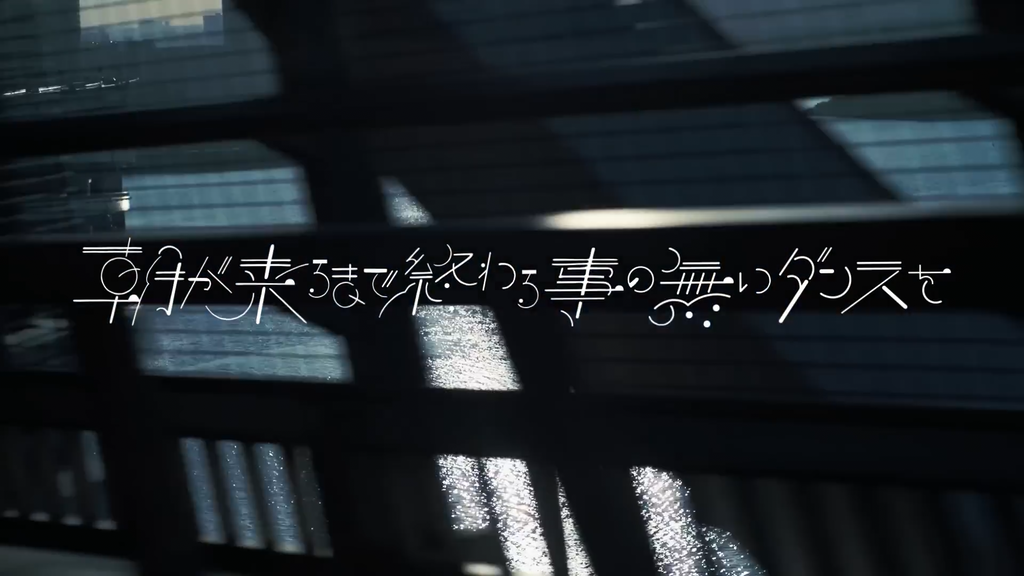

tofubeats「朝が来るまで終わる事のないダンスを」MV(2015)

Dir: Tao Tajima / Title Design : c_h_a_s_s

出典:https://www.youtube.com/watch?v=WexkMxIzqwo

作字の先駆的な仕事に、2000年代から音楽シーンを中心に活動してきた大原大次郎の仕事が挙げられるだろう。本作の楽曲名の作字も文字のエレメントの解体と再構成においてきわめて大原大次郎的だ。

「GREEN NAME」(2016)

CD+AD+PL: Kentaro Sagara / Animation Dir: Masanobu Hiraoka

出典:https://prty.jp/projects-detail/green-name

キリンの淡麗KIRINグリーンラベルのTwitter向けの広告。氏名を入力することで、漢字の部首に描かれている水や火、島や草といった自然を想起する部首が具象的なイメージにメタモルフォーゼしていくジェネレイティブ広告の一種である。

SNSはまた、知識と方法論の共有と他者とのコラボレーションを可能にした。この新しいコミュニケーション環境のなかで、3DCGや作字をAfterEffects上で組みわせて一つの世界観として表現するより高品位なボカロMVが作られていった。これらの作り手は、さらにSNSの評価経済やポートフォリオ化を通じてクライアントやマーケットとを直接接続していった。

映像の洗練とマスカルチャーとの接続

ネット上の創作文化は2010年代に入るとより広いオーディエンスやマーケットへと接続していった。ボカロ文化が同人文化圏外へと広がっていく状況を象徴したのが、「初音ミク」をフィーチャーした2012年のGoogle Chromeの広告だ。初音ミクを使ったlivetuneの楽曲「tell your world」(2012)に乗せて流れるエモーショナルな映像は、テクノロジーとweb技術によって誰もがクリエイターになれる時代を象徴するかのようだった。

livetune feat. 初音ミク「tell your world」MV(2012)

CMと並行して製作された同曲MVには、アートディレクターのファンタジスタ歌磨呂、Vimeoを中心に実験的なモーショングラフィックス作品の評価が高い映像ディレクターtakcom、初音ミクのMMD文化を代表するわかむらPなど、それまで別々のコミュニティで活動していた才能が結集し、クリエイティブ産業の構造変化を示していた。

同じ頃、アニメや漫画文化、ネット文化に強い影響を受けたミュージシャンや、ネットの音楽文化に出自をもつミュージシャンがメジャーシーンでも活躍をはじめ、そのなかから国民的なヒットとなる作品も登場していった。こういった現象をうけて、ボカロをはじめとする同人音楽文化もマスメディアで大きく取り上げられるようになる。

もはやマスカルチャーとサブカルチャーという単純な区別は無効になった。国内の音楽業界において、海外ヒットチャート由来のリリックビデオ・プロモーションと、国内のボカロMVから発展してきたリリックビデオ表現が合流するのはこの時期である。

実は2011年のケイティ・ペリーのリリックビデオと前後して国内の音楽業界でも、サカナクション「アルクアラウンド」(2009)やamazarashi「夏を待っていました」(2010)、RADWIMPS「DADA」(2011)など、歌詞を映像表現に取り入れるMVが同時多発的に発表され始めていた。

サカナクション「アルクアラウンド」(2009)

Dir: 関 和亮

夜道を歩くボーカルの山口一郎と曲の進行に合わせて立体の文字パネルによる歌詞がカットインする。映像全体がワンカットの長回しで撮影されたこともふくめ発表とともに評判となった。

Dr: YKBX

HaKU「everything but the love」(2013)

movie: 井口皓太、大原大次郎

文字そのものの見せ方を追求したモーショングラフィックス作品。

こうした下地のうえに海外と同人のムーブメントを受けて発生したリリックビデオのブームは、海外のような「ティザー」扱いではなく「歌詞を魅力的に見せる映像表現」として発展していった。

筆者が監督をした日本のロックバンドBURNOUT SYNDROMESの「文學少女」(2015)MVでも、ボカロのファンにリーチするためにボカロMV的な様式が求められたが、リリックビデオの基本構造である「文字を読ませる」映像と、そこから一歩踏み出したイメージ先行の映像表現の両立が目指されていた。

BURNOUT SYNDROMES「文學少女」MV(2015)

Dir: Takashi Ohashi / AD: Takumi Kawamoto / GD: Wataru Yoshida

さらなるSNSのインフラ化によって、オーディエンスによる二次創作やTikTokのようなサービスのミーム動画がヒットを生む状況が生まれると、楽曲を映像でパッケージングすることの重要性はますます高まった。作品のなかには、ユーザーが二次創作を行うための素材をオンラインで配布するものも現れた。

DECO*27「シンデレラ」MV(2021)

Dir: ぬヴェントス / Illustration: 八三 / AD: DMYM

リリックのモーション部分を作るためのAfterEffecrtsプロジェクトファイルを所属会社であるOTOIROのホームページからダウンロード可能にし、二次創作することを推奨した。

マンネリを超えて

メジャー音楽シーンでのリリックビデオの需要は、2010年代終盤から次第に落ち着きを見せていく。その一方で、リリックビデオはバーチャルタレントやVTuber、ソーシャルゲームのプロモーションを主戦場として発展していくこととなった。

そのままではアイコン的なものでしかないキャラクターが、歌声と文字が組み合わせて映像化されることで、その実在感を「受肉」する。リリックビデオはキャラクターコンテンツを扱うのにとても理にかなった手法だったといえる。

カンザキイオリ「あの夏が飽和する。2020ver. / 鏡音レン・リン」(2020)

Dir:朝倉すぐる / GD: 岩佐知昂

従来のボカロMVの様式に少なかった「文字をエレメントごとに分解/構築して動かす」表現がなされており、楽曲の情緒を文字の動きで表現しようとしている。

こうして、バーチャルアイドルのMVやライブ映像を中心に、リリックビデオが数多く生み出されるようになった。しかし、その表現は停滞に向かっていった。ボカロMV的な様式はそれがネット文化的なコンテクストに由来している「記号」として消費され、映像そのものも歌詞の区切りに映像の編集点が律儀なまでに同期し、見栄えを意識した過剰な視覚効果や動きの緩急が極端なリリックやカメラワークによって大味なものとなっていった。「目立つ」ことを至上命題とするSNS空間のアテンションエコノミーが、その傾向に拍車をかけた。

国内のモーショングラフィックスシーンは、良くも悪くもリリックビデオという存在によって発展し、それと同時にその源流となったボカロ的な様式に縛られてきた。しかし、近年ではその様式に囚われないリリックビデオが登場してきている。

2024年にリリースされたソーシャルゲーム「学園アイドルマスター」のキャラクター花海咲季が歌う「Fighting My Way」(2024)のMVは、照明効果の干渉、2Dと3Dの境界を曖昧にする陰影部の網点表現、緻密かつ多層的な空間に構成されたグラフィック、3DCGを活かしたカメラワーク、歌詞のタイミングに囚われない自由で細かい映像の編集点など、これまでの記号化されたボカロMVの類型を超えた、ひとつの個性に到達している。いわば記号化、類型化を超えたマニエリスム的な作品といえるだろう。

初星学園「Fighting My Way」MV(2024)

Director : Rei Kurashima / Graphic Designer : Tomotaka Iwasa / Supervisor : Naohiro Yako

また、同ゲームのキャラである月村手毬が歌唱している「Luna say maybe」MV(2024)では、青を基調にしたモノトーンでフラットなルックのなか、映像に対する文字の位相がオブジェ的なものからテロップ的なものまで、物語の進行とともに変化する。ここではスマートフォンやSNSのタイムライン上に共有されることを前提とした近年のバーチャルタレントMV的な様式とは違う繊細なエレメントやモーションが、キャラクターの情感を丁寧に掬い上げている。

初星学園「Luna say maybe」MV(2024)

Director & Character Designer & illustrator : jia hagimori / Compositor : ikumi

これらの作品の文字の演出は、「文字がオブジェ化されていること」や「映像表現に文字を使うこと」の意味そのものが作品の構造に反映され、MVとしてのサウンドとグラフィックの共感覚性へと足を踏み出している。

おそらく、これらの作品の歌唱が合成音声ではなく「人間の肉声」であることは、映像のあり方に深く関連していると思われる。ここではボカロMVで求められてきた「歌詞の判読性」を優先する必要がないからだろう、映像の編集点やモーションも歌のセンテンスの構造に束縛されていない。

このようなボカロMV文化の最前線といえる様式の変化と並行して、より文字にフォーカスした自己言及性の高い作品も発表されている。

そのひとつが文字PV文化(*1)の影響を受けたというmelonadeが制作した、ァネイロ「一龠」である。このMVでは画面中央に映し出された歌詞の中の漢字が次に出てくる歌詞の漢字にモーフィングしながらつながっていく。漢字の形が滑らかに繋がりつつも、意味の繋がりは切断されているさまは自動筆記(オートマティスム)のようでもある。なお、タイトルは文章の中で使われている漢字を抽出するための正規表現に由来するという。

ァネイロ「一龠」MV(2024)

Director: melonade

また、ビジュアルアーティストの橋本麦が制作したMONO NO AWARE「かむかもしかもにどもかも!(imai remix)」では、歌詞の文字がその文字のゲシュタルトとして類似する複数の文字や記号へとメタモルフォーゼする。その動きは抽象アニメーションのように楽曲と緻密にシンクロし、早口言葉をテーマにした内容と相まって意味・無意味を行き交う疾走感を生んでいる。

MONO NO AWARE 「かむかもしかもにどもかも!(imai remix)」MV(2024)

Direction & Animation: Baku Hashimoto / Artwork: Tezzo Suzuki / Research & Development: Nao Tokui

両作品はAfterEffectsをはじめとする映像加工ソフトだけでなくプログラミングを使用している点、そして文字がそのパーツを引き継ぎながら変容する点で共通している。しかし前者のモーフィング、後者のストップモーションによる仮現運動(*2)という手法やツールの違いが、視覚的な派手さに頼らない、それぞれの歌詞表現の面白さにつながっている。

このようにリリックビデオは従来のような歌詞の可読性を優先するボカロMVともイメージ優先のMVとも異なる、新しい共感覚的次元に突入しつつある。その映像作家達の創意工夫と歴史の連続性に、私は強い感動を覚えるのだ。

取材協力:山口駿、フロクロ、masaki takahashi(NERD)、パンチ

註

*1

ニンテンドーDSのソフト「うごくメモ帳(通称うごメモ)」のアニメーション制作機能を用い、同ソフトのオンライン・ギャラリーで発表されたキネティック・タイポグラフィ作品のこと

*2

動いていないものが動いているように見える現象

大橋史(おおはし・たかし)

モーショングラファー、アニメーションディレクター。アニメーション表現におけるオーディオとビジュアル、 CG の表現特性とアニメーションの融合を探究している。近年の活動は『映像作家100人 2020』ティザー映像制作、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』エンディングクレジットの演出、NHKみんなのうた「月の踊り子」の演出、名取さな『モンダイナイトリッパー!』の演出(共同演出:植草航)など。

公開:2024/10/18

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也