トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン

近年、デザインについては機能の側面ばかりが議論されがちだ。だが、デザインは人間や事物のさまざまな関係性の中にのみ存在し、ひとつのメカニズムや領域に収斂されることは決してない。グラフィックデザインにおいては、このような境界性がグラフィックという痕跡を媒介して人間の感性や想像の世界とも深く結びついている。

このようなグラフィックデザインの存在論をめぐるトークイベントが、今年(2023年)6月、奥村靫正、佐藤直樹両氏を迎えて開催された。

奥村靫正氏(1947-)は1970年代以降、YMOをはじめとする数々のミュージシャンのジャケットワークやブックデザイン、広告の分野でエポックメイキングな活躍をみせてきた。一方の佐藤直樹氏(1961-)は1990年代から『WIRED』日本語版をはじめとする出版、広告のデザインを手がける一方、社会や地域に関連したアートプロジェクトにも積極的にかかわってきた。

絵画やイラストレーションにも独自の取り組みをみせる両者による対話は、その仕事を学生時代にリアルタイムに見てきたという佐藤が奥村に質問するスタイルで進められた。

本記事は同イベントを誌面に再構成してお伝えする。

◉奥村デザインとの邂逅

室賀 まず今回の対談企画の背景を説明します。90年代以降、デジタル化とグローバル化の中で、「デザイン」という考え方が専門的な職能を超えて社会の隅々にまで要請されていきました。その一方で、職能としてのグラフィックデザインは、情報を分かりやすく効果的に伝える側面ばかりがクローズアップされてきたと思います。しかし、グラフィックデザインは、社会や文化そして人間の感性に深くかかわる側面もあるわけです。

70、80年代の広告やグラフィックには、それ以前のデザインにあった理念性から解放された自由さに満ちていました。その自由さはある種の軽薄さと表裏一体であったかもしれませんが、この時期のグラフィックについて今あらためて考えてみるタイミングなのではないか。そのなかで奥村靫正さんは古今東西の図像を自在に引用し、みずからもイラストレーションを手がけるなどイメージ編集において際立った仕事をみせていた。また、それらは以前の世代がこだわっていた西洋と日本という対立をぬけぬけと越えるものでした。

このような奥村さんの仕事を考える材料として今年の初めに『奥村靫正作品集』(グラフィック社)が刊行されました。そのうえで、当時の奥村さんをめぐるデザインの文脈と現代を批評的に繋げて語れる方はいないだろうか……と考えて思い浮かんだのが佐藤直樹さんでした。佐藤さんは近年の非人間化されていくデザインに批判的な視点をお持ちであるのみならず、奥村さんの仕事をリアルタイムで追いかけてきた世代でもあります。そこで、このお二人が対話したらきっと面白いに違いない、というのがこの対談の出発点でした。

まずは佐藤さんに奥村さんの仕事との出会いをうかがってみたいと思います。奥村さんがYMO関連の仕事で注目された1980年代初頭は、佐藤さんは20歳前後だったわけですよね。

佐藤 記憶に間違いがなければ細野晴臣の『S-F-X』(1984)のポスターを浦安の駅で見て相当びっくりしたんですよね。ものすごいカルチャーショックだった。YMOのグラフィックもそうでしたけど、なんだろうなこれっていう。ギブソン『ニューロマンサー』の日本版(黒丸尚訳、早川書房、1986)の装画もそうなんですけど、奥村さんは僕の中では実際のCGが世の中に流通する前に「コンピュータグラフィックス的なイメージ」をいち早く確立した人、という印象がありました。それからずっと古びない。

奥村 当時、細野さんたちは音楽づくりの中で「デジタルである」ということについて真摯に受け止めて探究していたんです。そんな彼らの活動を見ながら僕もデジタルという性質を画像として表現するにはどうしたらいいのか考えていたんです。この頃もグラフィック制作にコンピュータも使えなくはなかったんですが、シンセサイザーと違ってまだまだ時間もお金もかかるような状況でした。そこで自分なりにイメージ化する方法を考えた結果が『S-F-X』でした。

佐藤 テクノロジーがどんどん進んできてコンピュータが視覚芸術的なものに絡んでいくことは分かっていても、実際に作品を作るのは高価なマシンやプログラミングの知識を持っていないと無理だった。それをイメージだけで始めちゃってるってのが、すごいショックだったんですよね。出会い頭で相手を圧倒するというか、言葉を失わせる力を『S-F-X』に感じました。

もうひとつショックを受けたのは中沢新一の『チベットのモーツァルト』(1983)です。この本を筆頭にいわゆるニューアカデミズム・ブームが来ていて、それまでのアカデミズムとは違う発信の仕方をする人が出てきた。そういった新しい思潮をブックデザインという形式で象徴的に提示してみせた。

そういうことが次から次へと起きていたのが80年代ですよね。当時の奥村さんの行為はその時点だと文脈が見えなかったのだけれど、そういった突き抜けた仕事が関東郊外の一般の生活風景にまで現れていた。なんだか見たことがないものが、ごろりんと転がってくるような感じでした。

◉イメージのインプット

佐藤 ブックデザインについてもう少しいえば、70年代以降の知的で凝った出版物はみんな杉浦康平イズムで満たされていて、僕らみたいにその中で何の知識もなく成長してきた人間からすると平伏するしかない感じだったんだけど、奥村さんのはそれらともまったく異質だったんです。

杉浦さんに連なる出版物のデザインは、それでも書体やバランスで特徴をとらえることはできたんだけど、奥村さんのやつはそれが全然摑めないんですよね。一連のデザインが同じ人のものというように思えない。イラストレーションを手がける場合も含めて、自分の痕跡を残そうという空気が微塵もない。

奥村 子供の頃、四条派の日本画を習っていたんですよ。3、4歳から高校一年生くらいまでけっこう長いんですが、やってたことはほとんど模写なんですよね。お手本の模写を繰り返していく中で技法、様式や画題を体得していくことが絵の基本で、自分を出して自由に描くものではなかったですね。そういうのに耐えられなくなってデザインの道へ進むんですが、日本画を学んでいたときの姿勢が自分の根本にはあるのかもしれません。

それと『世界美術全集』(平凡社)と、日本・東洋美術雑誌の『国華』が家にあって、よく読んでいました。『世界美術全集』は変わった編集で、各巻が年代別なんですが、その時代の西洋美術と日本美術が並列に並べられているんです。ヨーロッパの近代画家の作品と大和絵が隣り合って掲載されている。モホリ=ナジのことも小学生のときにこの本で見て知りました。たぶん、この誌面のようないろんな物事が並置されながら溶け合っている感覚が自分の中にあるんですね。それが何かの折りに頭の中に浮かんでくる。

室賀 奥村さんはその後、桑沢デザイン研究所で出会った眞鍋立彦さん、中山泰さんたちとともにWORKSHOP MU!!を始められて、やはり同じ時期に出会った細野晴臣さん、小坂忠さん、大瀧詠一さんといったミュージシャンのアルバムジャケットのお仕事をされますね。これらのデザインでは特にアメリカの40、50年代の広告イメージを象徴的に引用しています。これらのイメージは何が由来なのでしょうか。

奥村 アメリカの広告を素材にしたというのは、なかば偶然ですね。もともとWORKSHOP MU!!は商品企画や撮影コーディネートなどの会社として立ち上がった。ちょうど1970年の大阪万博の頃ですが、商社資本が流行に敏感な若者に出資して何かさせるというような流れがあったんですね。でも、立ち上げて早々にオイルショックで仕事が減っていった。

そんなときに狭山市が米軍ジョンソン基地跡の広大な土地を安く貸しますっていう案内が新聞に出ていて、じゃあ移住してみようということでメンバーそれぞれに家と仕事場を借りた。まもなく細野さんをはじめとするミュージシャンも移ってきて、その付き合いの中で自然と始まったのがレコードジャケットの仕事だったんです。家具を集めるために国道16号線沿いのジャンク屋さんを回ったときに昔のアメリカの雑誌が大量にうち捨てられていて、それを買い集めてコラージュを始めたんですね。

室賀 現代ではアメリカの40、50年代の文化は「古き良きアメリカ」へのノスタルジーとして確立されていますが、アメリカでそういったリバイバル意識が一般化していったのが1970年代初頭で、奥村さんたちが狭山で活動していたのと同時期です。つまり、現在みたいなリバイバル感覚がまだない時期だったというのは付け加えておくべきかもしれません。

◉デザインへの姿勢

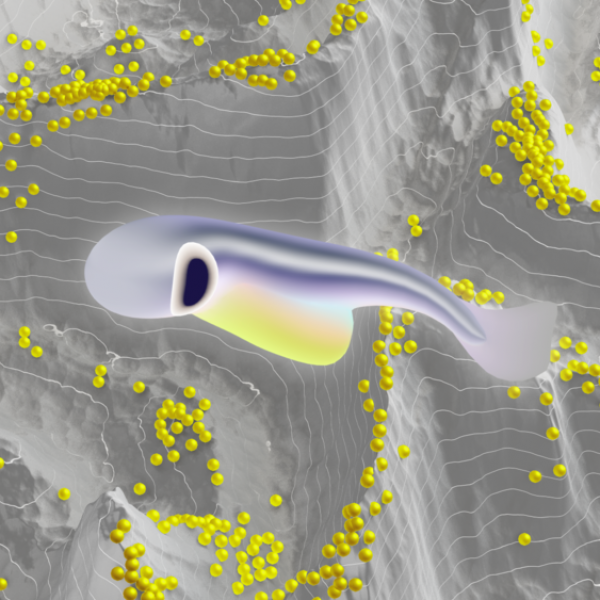

佐藤 WORKSHOP MU!!の解散後に奥村さんはYMOの仕事やメンバーのソロワークなどで広く世の中の注目を集めます。これらのグラフィックでは、さらにロシア・アヴァンギャルド、日本やアジアの伝統美術など、さらに多彩なモチーフのグラフィックも展開します。『S-F-X』についてはヨーロッパ世紀末の象徴主義的なものと新しく生まれてくるコンピュータカルチャーがうまくドッキングし得るんじゃないかと思いついた、とどこかで発言されていました。

奥村 桑沢デザイン研究所の学生のときに、自分の情報の中で足りないものを摂取しようと考えて、シュルレアリスムやタイポグラフィを勉強していました。大辻清司さんや佐藤敬之輔さんなど、当時は桑沢の講師陣がとても充実していた時期でした。先ほど話に出たように、その時期に学んだことも含めていろんな時代の芸術が自分の中で並列に並んでいる感覚がありますね。

佐藤 これらの仕事の背景には、どのようなコンセプトの変化があるのでしょうか。つまり、それまでの70年代的なロックの世界から、テクノ的な世界へというのはずいぶん大きな変化に思えます。

奥村 あまり意識はしてませんでした。技術や環境の進化はありますが、ベースにあるものはそれほど変わってないと思いますね。周りのミュージシャンと音楽の関係についていえば、サウンドをどう「日本化」するかというような姿勢は一貫していたのかな、とは思いますけれど。

室賀 レコードジャケットの仕事が知られるようになる一方で、ほかの仕事、たとえば広告方面でのオファーも増えたのではないかと推察しますが、両方の仕事はどのようにつながっていきましたか。

奥村 グラフィックと広告は自分の中で分けて考えていましたね。レコード会社は長年ジャケットデザインをインハウスで内製していたものだから、外部のデザイナーに払う予算がほとんどないんです。それだけではやっていけない。だから、広告の仕事は並行していろいろとやっていました。だけど、広告はやればやるほど準備や撮影に時間を取られて、デスクワークができなくなってしまう状況があった。それが自分にとって違うなっていうのがあって、だんだんとフェードアウトしていったんです。

ただ、音楽や書籍であれば作家や出版社、広告であれば商品や企業に対して、素直に考えていくのは同じでしたね。自分のスタイルを出すというよりは、引き出しから何でも出してみて相手に寄り添ったビジュアルを探っていくようなことが多かったのだと思います。デザインで「自分らしさ」を出すということには全然興味なかった。既存の価値観や何かに反抗する精神もありませんでした。ただ、褒められたり貶されたり無視されたり、そういうことにはけっこう敏感でしたけれど(笑)。

室賀 奥村さんらはそれまでグラフィックデザインの中心的な団体だった日宣美(日本宣伝美術会)が解散したあとの世界にデビューしていったわけですが、それまでの「デザイン界」の反応はどうだったんでしょうか。また、先行するデザイナーたちの仕事はどのように意識していましたか。

奥村 業界からは無視されていましたよ。自分たちもそういった先行するデザイナーのことを意識したり参考にしようと思ったことはありませんでした。亀倉雄策さんからも奥村の仕事は分からないって言われていましたが、あるとき二人で食事をしたときに自分たちにとってのデザインには亀倉さんたちのときのように「モダニズム」や「日本」といった問題意識がないというようなことを話したら、納得されていたようでした。

◉描くことの再発見

佐藤 広告からフェードアウトしていった奥村さんが向かった先のひとつにイラストレーションがあると思うんです。知人が80年代当時、奥村さんの事務所にお邪魔したことがあって、そのとき机の上に描きかけの日本画がたくさんあるのを見て相当驚いたそうです。そんなデザイン事務所は他になかったって。絵はデザインの仕事とは別に一人で紙と墨に向き合って描いていたのでしょうか。

奥村 仕事で日本画が増えてきたのは80年代の中頃以降、チェッカーズのADをやったあとくらいですかね。一人の画室は持っていなくて、大きな机があったとしたらそこに絵の具を広げて裏打ちから何から全部やるんです。それで毎回片付ける。事務所にはいつも人が出入りしていましたが、その中で描いていました。

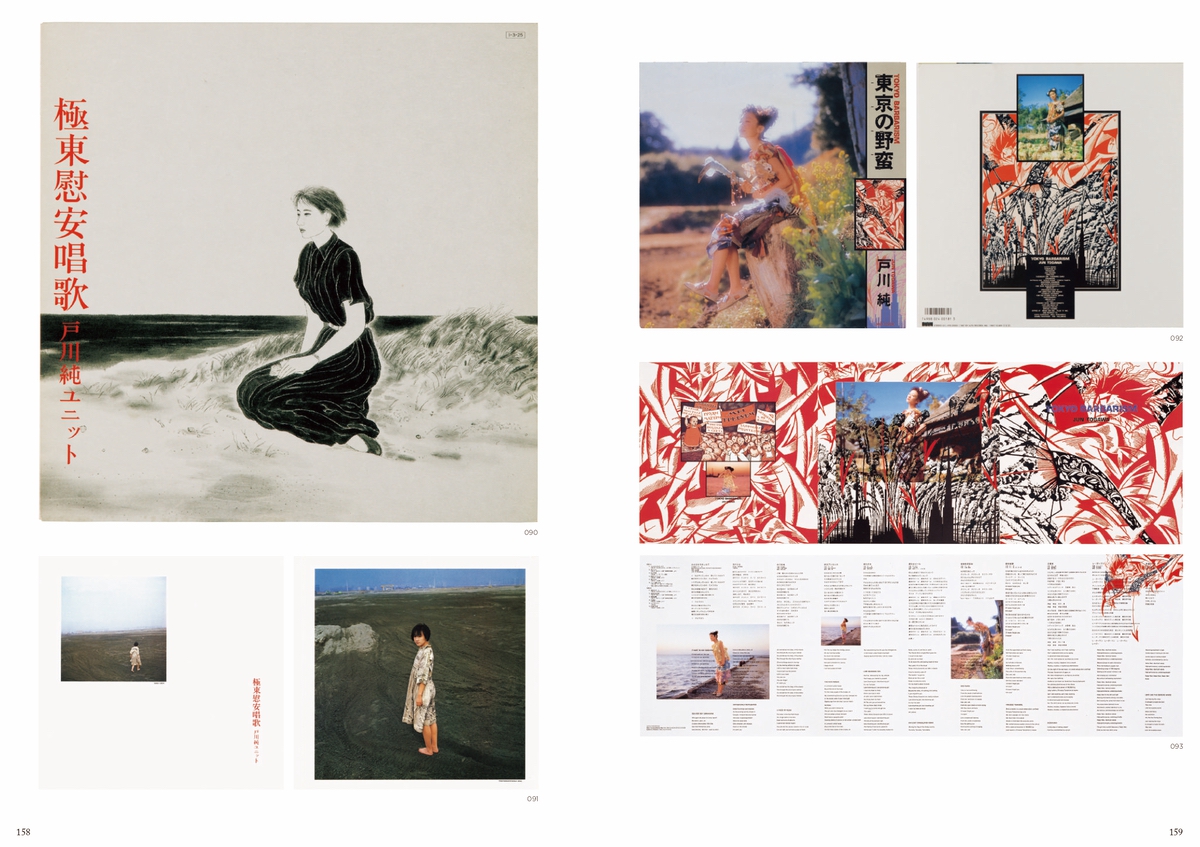

佐藤 戸川純の『極東慰安唱歌』(1985)のジャケットイラストはまさにそのような仕事の嚆矢で、僕の中でもものすごく大きい存在の作品なので、もう少し詳しくうかがいたいんですけど。どういう経緯でこのようなイラストレーションが成立したのでしょうか。それまでの奥村さんにはない日本画風のイラストレーションが出てきて、みなさん驚かれたんじゃないですか。

奥村 そんなこともないですね。当時のミュージシャンは音楽一筋の人ばかりだったし、今みたいに情報がないからデザインやアートについてはほとんど知らなかったんです。だから、そのデザインが参照している文脈までは分からない。よほど嫌いなものだったら拒否されることもあるけれど、基本的にはこちらの主導で探るように作っていました。

佐藤 自分の中にある引き出しの一個として日本画の技法があったから、それをちょっと使ってみようかな、というようなことでしょうか。

奥村 そうですね。まずはタイトルからイメージして、細野さんとか戸川さんと一緒にラフを描きながら、こういうのどうかなと……というような感じで決めていった憶えがあります。墨絵っていうと紙にドーサ液をひいたりして滲みを止めるようなことをやるんですけど、この絵の場合は、ドーサをひかないで直接筆をおろしていますが、面相筆の線は滲みなく描かれています。昔は模写しかしてなかったけど、十何年かぶりに自分で絵を描いてみたらいろんなことができたので、それが面白くてあれこれ描き始めたんです。

佐藤 ここまで奥村さんのお話をうかがっていて感じたのは「場所」の重要性です。奥村さんの活動の起点には、学園紛争の中で機能を失った学校、狭山の米軍キャンプ跡のような自由な空間があった。そういう空間に細野さんのようなミュージシャンたちがやってきて音楽が鳴り始める。一人になって事務所を構えた原宿のセントラルアパートではコピーライターや編集者たちともつながり始める。奥村さんはいつも「場所」と共鳴しながら何かを作っていて、それがレコードジャケットの時期もあるし、広告である時期もある……そんなように感じました。

奥村 場所は非常に重要ですよね。どこで描くかっていうのは。佐藤さんの絵も場と結びついていることがありそうですね。10年くらい前にネットで佐藤さんが描いている絵を見て、これはどこかで破綻するだろうな、と思っていたんですよ(笑)。でも、ずっと続けているから、気になっていました。今日こういう対談の機会があったから実物の展示を初めて見にいったんです。そうしたら、描ききらないで白い余白を残している部分があったんです。こういうことって今まであったのかお聞きしたら、初めてだと。

佐藤 手付かずのまま次へ行ってしまったのが初めてなんですよ。様式になりそうなものが顔を出す瞬間は時々あるんですけれど、それを意図的に潰して描き続けてきたところはあります。さっき何かが見えかけていたのにまた消えちゃったな、というのをずっと続けていた。今まで描いていた場所もなくなってしまったし、どこかで破綻するのかもしれないという予感が徐々に迫ってきてた時期なんですけど、縁があって秋くらいにまた続きを描いていけそうです。

奥村 先ほどの白抜きの部分が現れたっていうことは、非常に重要なことだと思いますね。僕の感じとしては、これはまさにデザインだと思うんですよ。ギリシア・ローマからアメリカまで西洋芸術では何もない空間は「空」と思われてきましたが、日本の場合は「空」ではなくて「無」だと思うんですね。それが実感できるのは文字をレタリングしているときで、余白の部分の考え方がまったく違うことに気づきました。アルファベットの余白部分は「空」で、そこにはエネルギーとしての重力が存在している。ところが日本の漢字やかなの余白は意識としての「無」だと思うのです。先ほどの佐藤さんの絵でいえば、これまでの絵では余白が「空」としてあったところに「無」が出現した気がする。突然何か東洋的な特徴が現れたようで、そこにすごくびっくりして未来への可能性を見ました。

◉質疑応答

室賀 ここでオーディエンスからいただいた質疑応答に入りたいと思います。「かつての日本のデザインやイラストレーションの歴史は他国の歴史とどうリンクしていたのでしょうか」というご質問です。

奥村 日本では大正、昭和初期、戦時中において、世界の情報は人的な交流も盛んで先ほどの平凡社『世界美術全集』にみられるように非常に早く情報が届いていたと思われます。特にドイツとは政治的に深くつながっていたので、モダニズム、バウハウスの情報はほぼリアルタイムで伝わっていたと思います。

室賀 デザインメディアにかかわっていた私からお答えしますと、インターネットが一般化するまではデザインの専門誌や書籍、あるいはデザイナー同士の国際交流が海外情報の窓口でした。現在から比べるとアクセスできる情報量は限られていたわけですが、そのぶんデザイナーたちは情報に貪欲で、同時代デザイナーの動向や近代デザインの展開については一定の知識が国際的に共有されていた。むしろ現代よりも互いのことをよく知っていたと思います。現代ではマニアックに調べようと思えばいくらでも調べられるけど、他国や国際的なデザインの流れなどは摑みにくいという状況ではないでしょうか。流行のデザインの「ムード」はSNS経由で早く伝播する一方で、現代のグラフィックデザイナーは知識レベルでは分断されているように思います。

佐藤 なかなか難しい質問ですが、かつてはいろいろなものが輸入されてきている時点でかなりの変質を起こしていたと思うんです。日本には日本の歴史があるわけで、そういうものとつねに衝突する。リンクなんていうフラットなものではなくて、つねに何か間違ってしまう。大袈裟に解釈し過ぎてしまっていたり、逆に大事なことを無視していたり。そしてむしろそこが面白いところだったと思っています。本質的な部分は、当時はとか今はとかいうことではなく、情報がいくら増えても変わらないんじゃないかと思っていますが。

室賀 次の質問です。「コミュニケーションメディアのデジタル化によって豊かになったと思うこと、悪くなったと思うこと、それぞれどのようなことがあると思いますか」。奥村さんは80年代末からいち早くコンピュータを導入し、佐藤さんは90年代に『WIRED』というインターネット時代の幕開けを象徴するような雑誌に立ち上げから深くかかわってきましたが、いかがでしょうか。

奥村 当時Macを導入したのはHyperCardというソフトがあって、これを使えばいろんな図像や文様を自分でデータベース化して、仕事で使えるようになるという構想でした。でも、その方向は途中で止めてしまったんですね。コンピュータが役立たなかったというよりも、自分にとってデータベース的に整理するのはあまりリアルじゃなかった。自分の頭の中で図像がつねに並列につながったり溶け合ったりしているような状況があると気づいたんです。それとコンピュータはいろんなことができるけど、全部やろうとすると作業量も増えていってキリがなくなる。だから自分のかかわり方もだんだんディレクション的になっていきました。

最近ではAIの登場が、デザイナーという仕事に大きなインパクトを与えていると思います。僕はちょっと前までそれでも人間がいないとダメだろうと思っていたんですが、かなりの精度のものが生成されるようになってきた。Mac以来の産業革命が起きていて、鉄道ができたときに馬車の御者さんたちの仕事がなくなったようなレベルのことがデザイナーでも起きるでしょう。それに対して仕事上AIとの棲み分けが進み、むしろ高度に人間的なグラフィズムが進化するだろうと思っています。

佐藤 ちょうど今読んでいるティム・インゴルドの『応答、しつづけよ。』(奥野克巳訳、亜紀書房、2023)に、多くの人がいま賞賛しているデジタル革命はほぼ確実に今世紀中に自滅する、とあるんですね。その言葉を信じるならばデジタル技術の高性能化、効率化による革命はどこかで終了するので、その後のことを射程にいれて考える必要があると思っています。たとえば、PhotoshopもIllustratorもなかった時代の仕事をその後の世代が超えられたかといったら、全然そういう話ではなかったですよね。テクノロジーの盛り上がりの向こうに浮かび上がってきたのは結局、人間と社会の話だった。

この数年で各社がどんどんAIの売り込みをかけてきて完全に政治的な話になっている一方で、僕らはいまだ個性競争をしているじゃないですか。JAGDA新人賞のような賞だって、そういった基準が働いているのは否めないと思うんですよね。もちろん選ばれる人たちに何がしかの優れた点があるのは当然なんですが、この人の方が個性があるといった基準では、もう一方の人は個性がないという言い方を反語的にしていることになる。個性なんて人それぞれ、全員あるに決まっているのに。そこを無理に誘導しようとしたらデザインもAIと同じで政治になってしまう。すごく危ういところですよね。

繰り返されるパクリ論争やAIのオリジナリティについての議論を含め、このような考え方をどこかで転換しなきゃいけないことを皆うすうす分かっているんだけども、道筋が分からないという状況がある。たぶん、この先10年くらいは既存の価値観との軋轢が続くと思います。その中でグローバルなビッグテックと折り合いをつけながら、ヒューマンスケールで自分の拠点や環境を作っていくしかないだろうと思っています。

室賀 佐藤さんは2000年代以降、CET(Central East Tokyo)やアーツ千代田3331、東京ビエンナーレなどインターネットやデジタルメディアの方向ではない具体的な場作りにかかわってきました。今後の現代社会におけるグラフィックデザインのあり方についてどのようなビジョンをお持ちですか。

佐藤 グラフィックデザインはコミュニケーションやコミュニティの間にあるもの、つなぐもの、もしくは異物のようなものであって、それ自体が核になる筋合いのものではないと思うんですよ。そういった意味で今日のタイトルにある「境界としての」っていうのはその通りだと思います。つねに何かの境界でいろんなものの領域の端をぎゅっと摑んで引きずり出したり変質させたりする。そうやって謎に満ちたものが出てくるのが、デザインのいちばん豊かなところだと思います。そういった価値軸をめぐるやりとりをデザイナー間で、あるいはさまざまな表現領域を横断してみることで、さらには対社会という点においても、深めていかなければならない時期なのではないかなと感じます。

室賀 本日は長い時間ありがとうございました。

奥村靫正(おくむら・ゆきまさ)

アートディレクター、グラフィックデザイナー、画家。1947年、愛知県生まれ。1969年、桑沢デザイン研究所卒業。1970年、眞鍋立彦、中山泰とともにWORKSHOP MU!!設立に参加。はっぴいえんど、細野晴臣、大瀧詠一、小坂忠らのレコードジャケットを手がける。1977年、ザ・ステューディオ・トウキョウ・ジャパン(現TSTJInc.)設立。YMO、加藤和彦、山下達郎、佐野元春、ムーンライダーズ、チェッカーズほか数々のミュージシャンのジャケットデザイン、ビジュアルデザインに関わる。また、広告、ブックデザイン、エディトリアル、イラストレーション、舞台美術など、あらゆるメディアへと活動のフィールドを広げる。2005年、女子美術大学芸術学部ヴィジュアルデザイン専攻教授に就任、2013年3月まで務めた。2014年より客員教授。東京アートディレクターズクラブ(1987-2018)、東京タイプディレクターズクラブ、JAGDA会員。ADC賞ほか受賞多数。近著に『奥村靫正作品集』(グラフィック社、2023年)。

佐藤直樹(さとう・なおき)

1961年、東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。2003–2010年、アート・デザイン・建築の複合イベント「セントラルイースト東京(CET)」をプロデュース。2010年、アートセンター「アーツ千代田 3331」の立ち上げに参画。サンフランシスコ近代美術館パーマネントコレクションほか国内外で受賞多数。2012年からスタートしたアートプロジェクト「トランスアーツ東京(TAT)」を機に絵画制作へと重心を移し、「大館・北秋田芸術祭2014」などに参加。「札幌国際芸術祭2017」バンドメンバー。「東京ビエンナーレ」クリエイティブディレクター。3331デザインディレクター。美学校講師。多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授。近著に『佐藤直樹 紙面・壁画・循環──同じ場所から生まれる本と美術の話』(美術出版社、2019年)

室賀清徳(むろが・きよのり)

編集者。グラフィックデザイン、タイポグラフィ関連の書籍企画、評論、教育活動にかかわっている。前「アイデア」編集長。X(旧Twitter): @kiyonori_muroga

公開:2023/09/20

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子