図地反転的映像体験

虚実入り混じるあらゆる情報がグローバルかつ瞬時に駆け回るメディアに、私たちの日常は支配されている。しかし、そこに表れるイメージや記号は歴史の積み重ねの上に成り立っている。それらをいかに読み解けるかで、受け取る情報の解像度は大きく異なる。現代のデザイナーははたしてどれだけ自らが生産し、日々受け取っているイメージの内実を「理解」しているのだろうか? 今年、ロシアのウクライナ侵攻を受けて『戦争とデザイン』(左右社)を緊急出版した「デザインの歴史探偵」こと松田行正が、日々のニュースや映画の中に映りこんだデザインを読み解く。

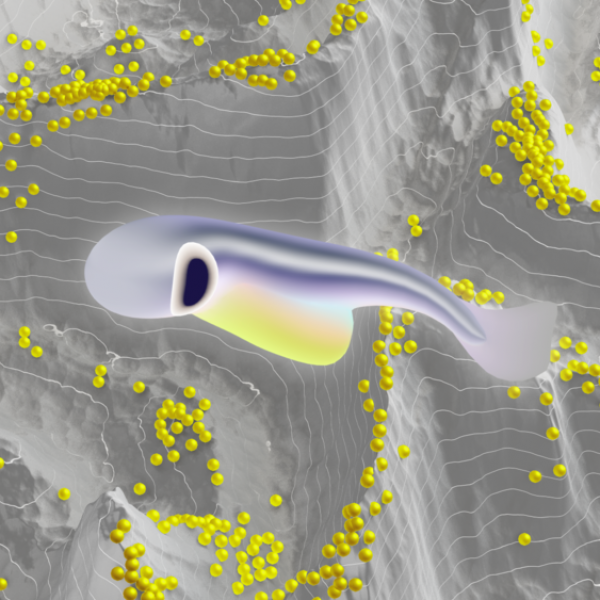

バナー:1935年のハルビンの街頭に貼ってあったリシツキー・デザインのプロパガンダ雑誌『ヴェシチ』3号のポスター。

出典:映画『戦争と人間』第2部「愛と悲しみの山河」(日活、1971)

●アクションよりリアクション

マーシャル・マクルーハンは『メディア論』の「テレビ」の項目で、子どもは、テレビ画面のなかの出来事(アクション)よりも、その周囲で起きていること(リアクション)に注目していると述べていた。たとえば、テレビ番組のなかで、オンライン(自宅か研究室)でコメントしている学者の背後の本棚の本が気になる、という類なのだろうか。アクションよりもリアクションである。これを主客が転倒した、周囲のサブ的なものに興味を向けるという意味で、ちょっと大げさだけど、「図地反転的映像体験」とここでは呼んでみたい。

今年(2022)の重大事件はなんといってもロシアによるウクライナ侵攻だろう。20世紀に見た21世紀のイメージは、世界はもはや戦争どころではなく、気候変動にいかに対処するかで一丸となって進んでいる……はずだった。ところが、気候変動やコロナ禍など関係ないかのように、帝国主義的欲望に取り憑かれた独裁者が出現してきたのは衝撃的である。戦争に明け暮れた20世紀は、まだ終わっていなかったのだ。

そんなことを思いつつ、(再見も含む)今年観た戦争映画、「プーチンの戦争」関連のニュース映像、ドキュメンタリーのなかからソ連・ロシアに関係する「図地反転的映像体験」を探してみた。

●プロパガンダとしての仁丹と雑誌

毎年8月は終戦記念日があるため、WOWOWなどは、通常より戦争映画に焦点が当てられる。今年は、ロシアがウクライナに侵攻したこともあり、緊張感のあるなかでの戦争映画特集だった。

戦争を支える死の商人たる新興財閥の盛衰を軸に、満州事変(1931)のきっかけのひとつとなった張作霖爆殺事件(1928)の前後から、日本軍がソ連軍にコテンパンにやられたノモンハン事件(1939)までを、のべ9時間以上もかけて描いた大作、山本薩夫監督の『戦争と人間』3部作シリーズ(日活、1970~73)も再放映された。戦争を通じて、人間がどんどん傲慢になっていくプロセスが、詳細に描かれていた。

映画の舞台となった中国・上海や満州の街には、「仁丹」の看板や「一粒三百メートル」のグリコ、「みんな大好き!」のモリナガのポスターが貼られている(図1・2)。当時の日本企業は、侵略のための地ならし役でもあった。強権的な日本軍という「ムチ」にたいする「アメ」役である。

出典:映画『戦争と人間』第2部「愛と悲しみの山河」(日活、1971)[部分]

出典:同上

とくに、仁丹は、日露戦争後の1907年からどの企業よりも早く、中国に進出した。「仁丹」は、儒教の五常の徳「仁義礼智信」と不老不死をめざした錬丹術からネーミングされているように、とくに中国を念頭につくられた、一粒で気分を爽快にする清涼剤。当時の感覚でいえば一種の麻薬である。それが将軍マーク(現在の仁丹にも将軍マークはついているが、「大礼服の外交官」と説明されている)を伴って中国にいけば、「進出」ではなく「侵出」である。

映画では、満州、奉天の日本軍が駐留する奉天城の入り口に、あたかも日本軍のシンボルのように仁丹の看板が門の左右に掲げられていた(図3)。まさに仁丹は、日本軍のプロパガンダとしてあった。

出典:同上

また、満州のハルビンは、交通の要衝としてロシア人の経済活動も盛ん。ロシア風建物も多い。街なかにはキリル文字も溢れ、ソ連のポスターも貼られている。その一枚に、エル・リシツキー・デザインの雑誌『ヴェシチ(物)』3号の表紙のポスター(1922)(図4・5)があった。この雑誌は、ドイツ語・フランス語を併記するなど、対ヨーロッパ向けで、ソ連のアートの優位性を主張するプロパガンダ・マガジンである。3号雑誌なのでこの3号が最終号。

ソ連は共産主義なので、すべて国策に沿わなければならない。1930年代、スターリンは、ロシア革命以来、ソ連のプロパガンダを一手に担ってきたロシア・アヴァンギャルドを全面否定し、「社会主義リアリズム」を「芸術」の国策とした。つまり、社会主義に貢献するか否かが価値基準となったため、多くの表現の可能性が失われた。文化的停滞である。ソ連時代に留学した人の話によると、街なかにはポスターもネオンサインもなく、活気のない社会だった、という。「宣伝」する必要のない社会とはそういうものである。

この映画のシーンは1935年なので、十数年前のポスターがそのまま放置されていたことになる。ロシア・アヴァンギャルドの残影なのだろう。

出典:同上

●「リクルート」と「ワクチン接種」ポスター

ロシアがウクライナ に侵攻して以来、ニュース漬けの日々が続いている。しかし、侵略はロシアの思惑どおりには進まず、ロシアは苦戦を強いられ、侵攻7カ月目にはやむなく部分動員令をだした。ところが、ひとごとでなくなったロシア市民の間から多くの反発を生み、動員予定を満たす前に動員を終了せざるをえなくなった。とはいえ、緒戦から苦戦していたので、部分動員令をだす前から、兵士のリクルート(徴兵)は続けていた。

侵攻約2カ月弱のころ、地下鉄車内にそのリクルート・ポスターが貼りだされた。そこには、例のロシア軍のシンボル「Z」を黒とオレンジ(これもソ連時代からの軍の勲章のシンボルカラー)であしらい、「わたしのすべきこと」と、あたかも兵役が「国民の義務」であるかのようないい回しで、「18歳以上、短期契約、月収○万円、迫撃砲などの軍務、経験不問」などと記されていた(図6・上)。

出典:テレビ朝日「報道ステーション」2022年4月18日

9月に動員された兵士たちは、軍服も含めて、ろくな装備を与えられず、訓練も受けずに死地に送られている。だから動員兵たちは自前で防弾チョッキなどを手に入れようと躍起だ、という報道もあった。かれらは単なる人数合わせの捨て駒である。

しかし、4月時点のこのリクルート要項でも「経験不問」とあるように、未経験でもかなり危険な迫撃砲などの軍務につかせようとしている。戦闘任務をできるだけたいしたことない、と思わせようとしている。皮肉をいえば、「短期契約」はすぐ戦死するから短期なのだろう。

プーチン大統領以下戦争を遂行している連中は、「命は鴻毛よりも軽い」と考えていたことがこの広告からわかる。平気で核使用を広言するところなど、良心のかけらも持ち合わせていないようだ。ただし、独ソ戦のときも、戦闘から逃げ帰ってきた自軍の兵士を射殺する「戦場逃亡兵銃殺部隊」もあったくらいだから、命が鴻毛よりも軽いのはソ連・ロシアの指導者の伝統なのかもしれない。

いや本題はそれではない。地下鉄車内に貼ってあったそのリクルート・ポスターの下に偶然、その報道と無関係の、「コロナ・ワクチン接種」を勧めるポスターが目に入った(図6・下)。なんと、ロシア・アヴァンギャルドのひとり、エル・リシツキーの〈赤い楔で白を撃て〉(1920)(図7)を徹底的に真似ている。

〈赤い楔で白を撃て〉は、ソ連内戦時代、赤軍のプロパガンダ・ポスターとして、赤軍を模した赤い楔が、闇をバックにした、敵である白軍の白い円を突き刺している抽象画。敵対関係を図式化し、識字率の低かった当時のロシアの民衆に状況をわかりやすく伝えたとして、プロパガンダ・ポスターとしての評価は高い。それをコロナとの戦いに置き換えたのが地下鉄車内のこのポスターだった。

〈赤い楔で白を撃て〉をディテールまで徹底的に真似るということは、(日本では考えられないが)このリシツキー作品が、「ああ、あれね」というアイコンとして、ロシア民衆の間にかなり浸透していたのではないかと思う。前述したように、スターリンによってロシア・アヴァンギャルドが否定されたソ連ではずっと文化が停滞していたから、ロシアの時代になってもリシツキーが「現役」だったということは十分考えられる。

●ソ連の「指差し」ポスター

「プーチンの戦争」関連のドキュメンタリーのなかで、ロシアがウクライナに侵攻する前日の2022年2月23日に撮影されたとされる映像のなかにも、気になるポスターが映り込んでいた。

ロシアでは毎年2月23日が「祖国防衛の日」としての祝日で、ロシア各地でイベントが行われている(祝日の翌日に仕事始めのように侵攻を開始するなんて、プーチン大統領は次の休みまでには侵攻が完了すると考えていたのだろうか)。ドキュメンタリー番組の、スターリングラード攻防戦の軍事博物館におけるそのイベントの様子を説明するシーンで、スターリンの巨大な顔の右下に小さく、通称「キッチナーの指差し」と呼ばれたポスターが映っていた(図8)。

キッチナーとは、イギリスでは有名な陸軍大臣。第一次世界大戦のとき、イギリス陸軍は、キッチナーが「きみがほしい」と指差している、いわば琴線に触れるリクルート・ポスターをつくり、徴兵に大成功したという(図9)。

出典:NHK BSドキュメンタリー「潜入ベラルーシ ウクライナの隣の『独裁政権』」(2022年7月26日放映)

出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_Wants_You

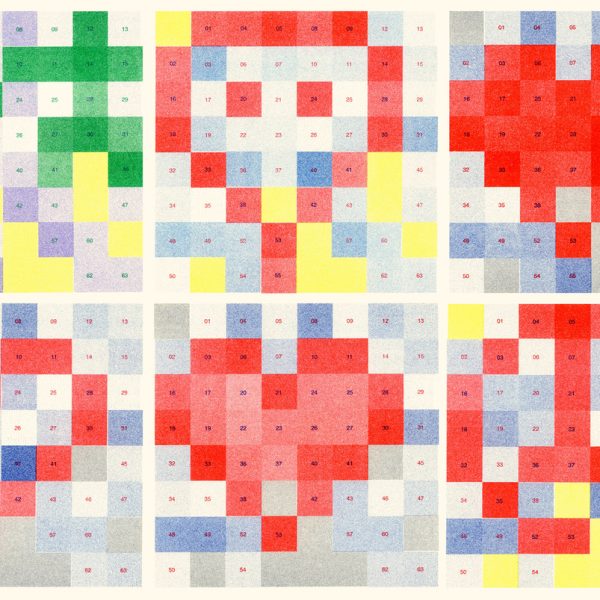

この一種脅迫的な指差す構図が、リクルートに功ありとみた各国軍隊は、こぞって指差しポスターをつくった。ソ連も例外ではない。ロシア革命内戦時の赤軍と白軍の両者による指差し合戦(図10・11)、第二次世界大戦の独ソ戦(図12)と、指差しポスターは大活躍した。いずれも観る者に脅迫的まなざしを向けている。したがって、これらの資料は軍事博物館には欠かせない。

出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Kitchener_Wants_You

出典:Nina Baburina ed. "The Soviet Political Poster 1917-1980", Penguin Books, 1985

出典:https://topwar.ru/16950-vvs-rossii-pervye-sto-let-pozadi.html

いくつか「図地反転的映像体験」を挙げてみた。職業柄、映画を観ていても、どうしてもグラフィック・デザインに目がいく。気になるポスターなどを見つけたら、途端にその背景事情を詮索し、映画自体を勝手に深掘りして楽しむことがクセになっている。これは、映画(映像)の「寄り道のすすめ」でもある。

松田行正(まつだ・ゆきまさ)

グラフィックデザイナー。自称「デザインの歴史探偵」。「オブジェとしての本」を掲げるミニ出版社、牛若丸主宰。『眼の冒険』(紀伊國屋書店)で第37回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。近著に『デザインってなんだろ?』(紀伊國屋書店)、『RED』『HATE !』『急がば廻れ』『デザイン偉人伝』『アート& デザイン表現史』『戦争とデザイン』(左右社)、『デザインの作法』(平凡社)、『にほん的』(河出書房新社)、『眼の冒険』『線の冒険』(ちくま文庫)、『独裁者のデザイン』(河出文庫)などがある。

公開:2022/11/10

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子