「power/point」展

2022年初め、若手グラフィックデザイナー8名(小泉桜、竹内康陽、竹久直樹、綱島卓也、中村円香、中村陽道、星加陸、八木幣二郎)による企画展「power/point」が3331 Arts Chiyoda内のアートスペース・アキバタマビ21で開催された。

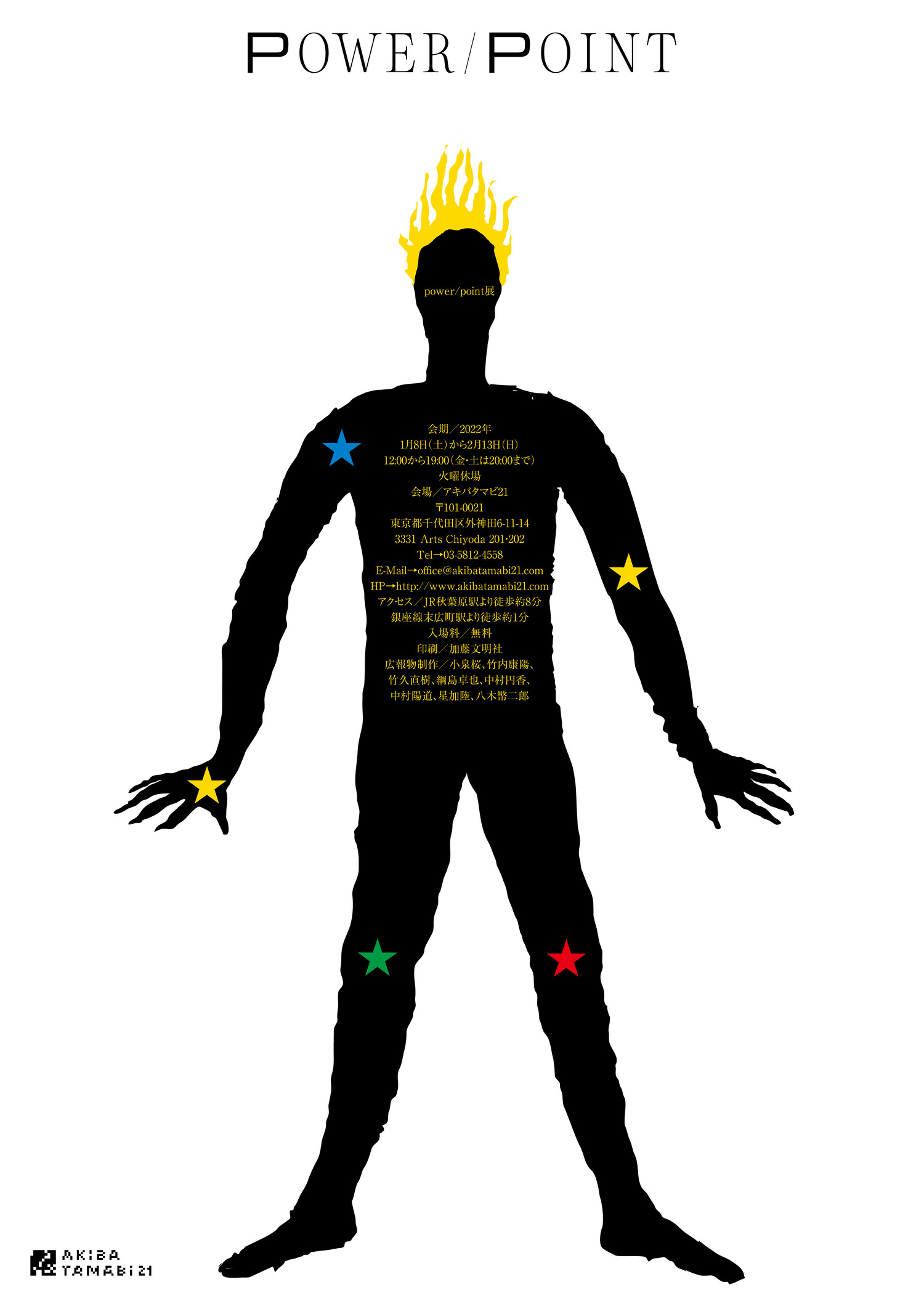

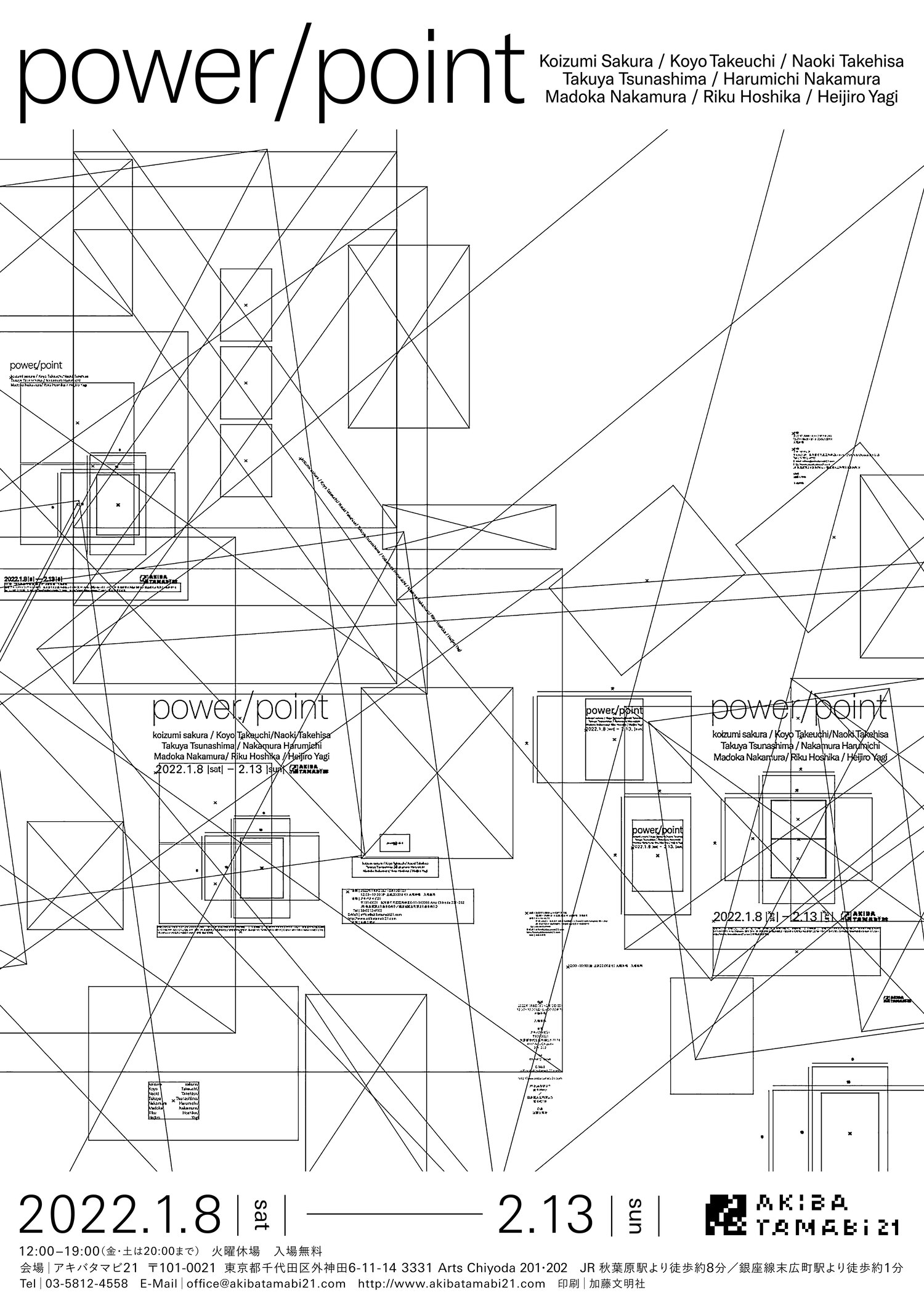

本展の中心になったのは、参加デザイナーによる自作ポスターだ。これ自体はデザイン展の形式としては珍しくない。しかし、同展が興味深いのは、これらのポスターのテーマが「展覧会の告知」であり、しかもその告知する内容が「当の展覧会そのもの」である、ということだ。

このような一種の自己言及的な構造を通じて、同展は何を問いかけようとしているのか? 新しい世代のデザイナーがデザインそのものについて正面から向き合ったこの挑戦的な試みについて、企画者である竹久直樹、中村陽道、八木幣二郎に話を聞いた。

(編集協力:西山萌 写真: 竹久直樹)

展覧会広報物とグラフィックデザイナー

――本展の概要や主旨説明、各参加デザイナーの略歴はこちらのサイトにまとめられていますが、あらためて企画の経緯を教えてください。

竹久:自分の多摩美在学時の先生でもあるアーティストの谷口暁彦さんから、アキバタマビ21で何か展覧会を企画しないか、とお話をいただいたんです。私はウェブデザインの事務所で働きつつ美術家としても活動しているのですが、そのなかで「展覧会広報物」というもののあり方に関心を持ってきました。

展覧会広報物は展覧会に先立って流通し、観客にその展示や作品のイメージを視覚的に提示するものです。私が不思議に思うのは、日本においては作家以上にデザイナーの色が強い展覧会広報物が多く見受けられることです。そこで同世代のデザイナーで展覧会の仕事にもかかわっている中村、八木に声を掛け、「展覧会広報物」をテーマにした企画を一緒に考えることにしました。

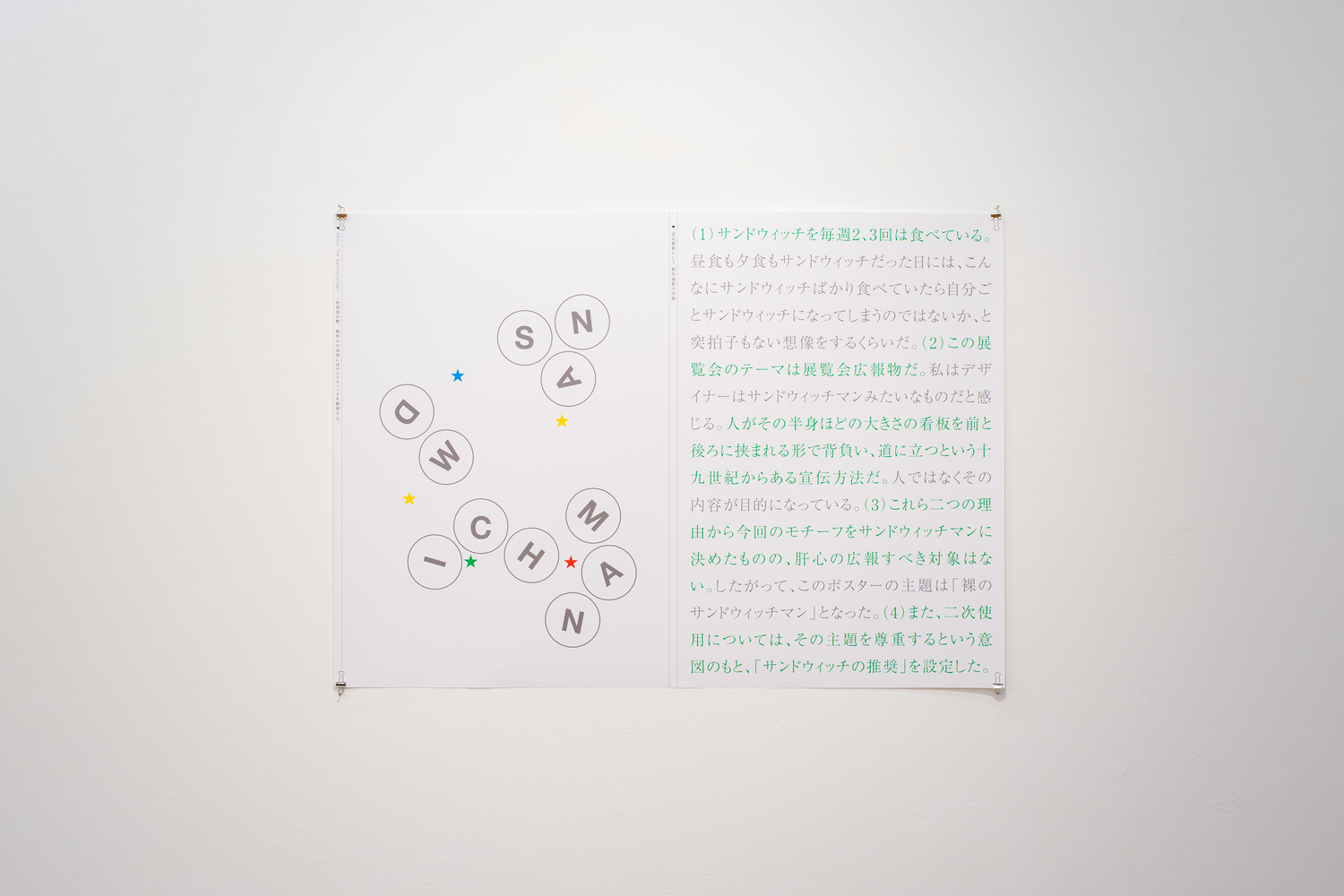

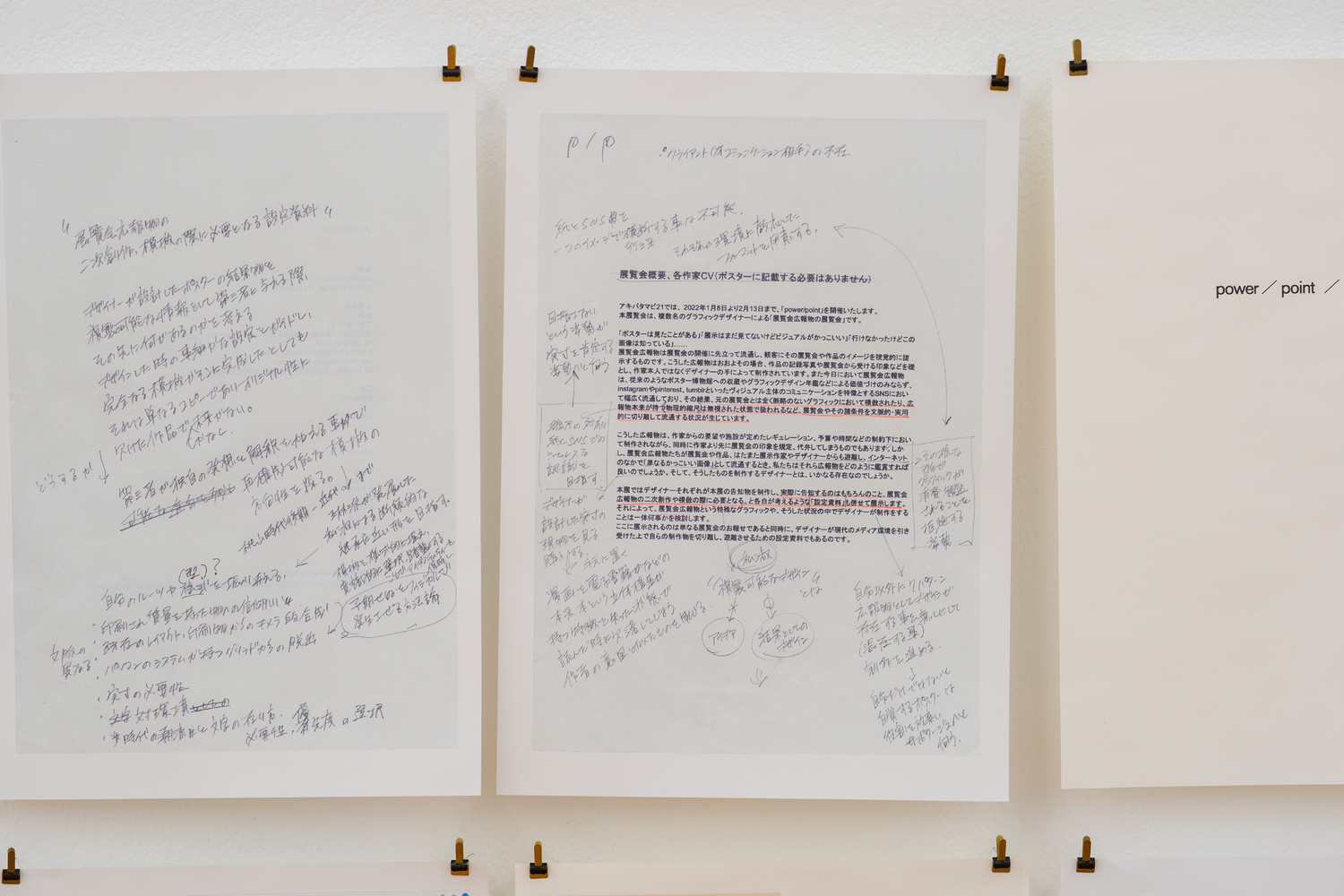

最終的に辿り着いたのは、「広報物」と「デザイナー」の両者を同時に提示するという構造です。そこで、参加をお願いしたデザイナーに、この展示の広報物となるオリジナル作品(ポスター/画像)と、「設定資料」と題した一種のデザイナー紹介資料の二要素を用意してもらいました。

中村:この展示では今日自明のものとなっている展覧会広報物について、そもそもそれがどのような存在なのか、またどのような存在としてありうるのかを問いかけてみたい、と思ったんです。本展の「問い」には日本ではどうしてこのような形で展覧会広報物が制作されているのかといった疑問も含まれています。

原弘が50年代から70年代初頭にかけて東京国立近代美術館の広報物デザインを手がけていたことが代表的な例ですが、日本では、展覧会広報物はグラフィックデザイナーの仕事として、伝統的なジャンルの一つだといえます。近年は北斎や若冲といった著作権が切れた作家の展覧会広報物などでは、作品を大胆にトリミングしたり個性的なレタリングのロゴを制作したりと、独自のデザインの方向性が醸成されてもいます。

――いままでにもあったような、ノンコミッション(=クライアントのいない)の自主制作ポスター展と違うのは、どんなところでしょうか。

八木:ひとつには本展の自己言及的な構造が、デザイナーが広報物を通じて事実としての展覧会のあり方に深く介入していることを示している点です。さらにいえば、展覧会の広報物は、会期終了後には図録とともに展示の記録となります。つまり、展覧会広報物はまだ見ぬ展示のみならず、過去となった展示も想像的に規定してしまう。

中村:打ち合わせ時によく話に出ていたのは、横尾忠則さんの演劇ポスターです。たとえば『腰巻お仙』のポスターは多くの人の印象に残っているけれど、それに比べて広報している演劇作品自体を実際に見たことがある人は、それほど多くないでしょう。別の見方をすると、横尾忠則があのポスターを制作したからこそ、『腰巻お仙』という作品が時代を超えた知名度を得たともいえるかもしれません。

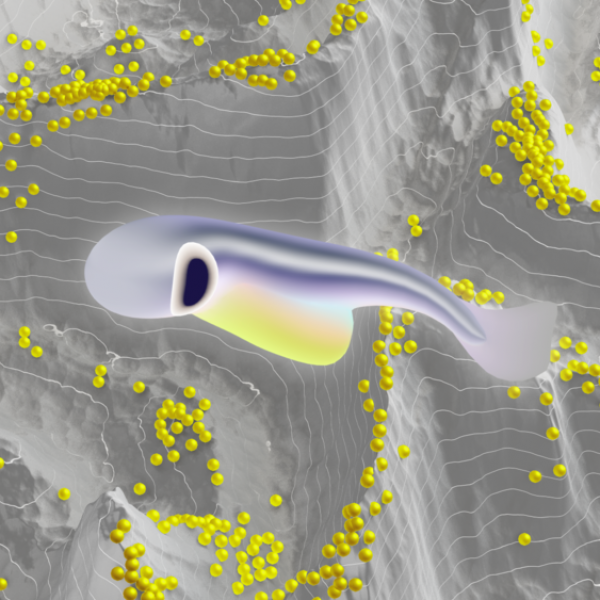

八木:僕は展覧会広報物を作る際、中村くんが言ったようなデザインの作用を逆手に取る場合もあります。つまり、展覧会の意図を伝えることを前提に、展覧会の要約ではなく、かといって自己表現でもない、独自のデザインをするようにしています。たとえば、作家の作品とは関係のない自作の3Dグラフィックを配置したり。フライヤーを見る人には「この3Dグラフィックは広報ビジュアルとして架空のものであり、実際にそのような作品はないだろう」と思われるようバランスを調整する必要があるんですが。

――「power/point」というタイトルの由来を教えてください。プレゼンテーションツールとして知られる「Microsoft PowerPoint」、いわゆる「パワポ」とは何か関係がありますか?

竹久:タイトルはまさにその「パワポ」を援用しています。「パワポ」によるスライド発表では、発表者がそのままスライドの作者でもあり、それゆえデザイナーの存在がほとんど意識されません。また、スライドではないけれども、世間にはアプリケーションのデフォルト設定やテンプレを用いた非職業デザイナーによるデザインがたくさん流通するようになりました。その一方、職業デザイナーの世界でも「分かりやすさ」という目的のもとに、今述べたような非デザイナー的な、ボールドなタイポグラフィがひとつの主流になっています。こういった状況を踏まえたうえで、このタイトルが浮かび上がってきました。

――広報物とデザイナーの関係をテーマにした本展における「パワーポイント」、つまり「力点」はどの部分なのかということでしょうか?

竹久:それもひとつの理由かもしれません。ほかにもいろいろな文脈がありました。

「設定資料」が語るもの

――もう一つの構成要素となっている「設定資料」について詳しく教えてください。

竹久:「クライアントがいない」「広報するものがない」という特殊な条件設定のなかで、参加デザイナーの問題意識やルーツを炙り出せるのではないかと思ったんです。「設定資料」というのは、いわゆる制作時の参考資料からもう一歩踏み込んで、通常は語られないデザインの背景やプロセスの一部を指しています。

たとえば、日々どんな本を読んでどんな音楽を聴いているか、作業時に使うソフトウェア、制作時にどんなグリッドを引くのか、何時に起きるのか、入稿前に食べると決めているもの……。こういった物事が制作プロセスのうえでは直接的な参考資料とほぼ等価に存在しています。これらの領域を説明する、いいフォーマットはないのだろうか……と考えた結果定義したのが、「設定資料」という概念です。

ただ、その中には物理的、また倫理的な制約から展示できるものとできないものがあるので、デザイナーが「制作時の自分」をなかばクライアントとした状態で、何をどう「設定資料」に盛り込むかを決めるという構図になりました。

八木:今回の展示で僕はむしろ「設定資料」を考えるところから準備を始め、ポスターで使用しているCGオブジェクトの仕組みを「設定資料」としました。ポスターはすべてAdobe製ではない3DCGツールで制作しているのですが、その制作の構造を明かすことによって、現代のデザイナーがAdobe製ソフトに依存していることに対する僕なりの考えを示そうとしました。

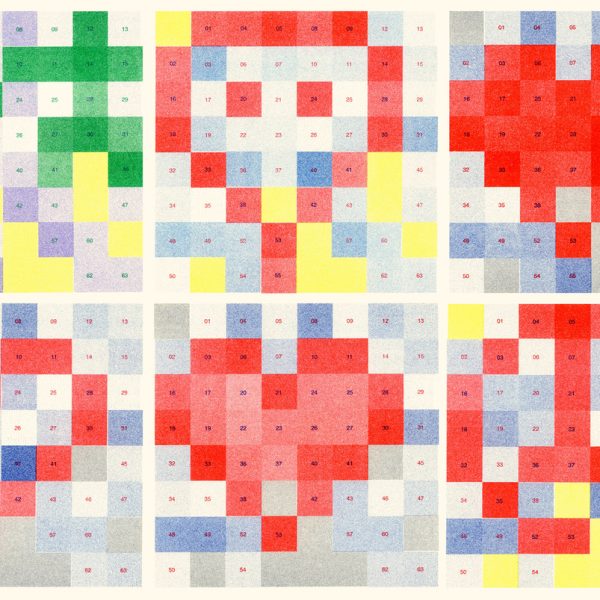

中村:僕は「設定資料」として、高校生の頃からなんとなく集めてきたフライヤーの束を展示しました。そもそも広報物のデザインは世の中に数えきれないほど作られている……という前提から何かを言う必要があると思ったんです。僕自身は造形的な面に確たる自信やモチベーションがあるわけではなく、ある状況、ひとつのシーンのなかにどういう傾向や方向性があるのか、そこから相対的に自分が作るべきものの位置を推し量っているところがあります。

集めたフライヤーを数年のスパンで眺めていくと、書体選択や画面構成の雰囲気といったわかりやすいトレンドはもちろんのこと、いわゆる「シンプル」であることにすらトレンドがあることがわかる。不易流行というか……そういう無数のバリエーションが展開されている状況におもしろみを感じるし、ある種の特殊性なのかもしれないとも思います。展示したフライヤーは僕の生活圏内で手に入ったものに限られているので、厳密には適切なサンプルとはいえないかもしれませんが、ひとつの「状況論」として提示できればよいと考えました。

竹久:私が「設定資料」として展示したのは、「自分の人差し指」にインタビューするという映像でした。カメラのシャッターを切るのも、マウスやペンタブレットを操作するのも、すべて人差し指ですよね。自分の人差し指こそが、展覧会の広報物におけるアーティスト、デザイナー、会場写真撮影者の関係や時間軸を操作し、表象しているように思えたからです。

八木:デザイナーはクライアントの希望や、自身の方法論やモチベーションによって制作行為を条件付けていると思うのですが、クライアントの存在が抜け落ちた今回の展示では、個人のルールやモチベーションが前景化する印象がありました。そういう意味では「設定資料」が「広報物」の背景にあるというよりは、互いに対になっているような構造だと思います。

――「設定資料」は一般的にはアニメや映画のようなフィクションの世界観を説明する用語だと思いますが、なぜこの言葉だったのでしょうか。

中村:アニメ作品の設定資料にはキャラクターの血液型や好きな食べ物など、ストーリー上不可欠な要素ではない(ように思える)情報がこと細かく書かれています。同じように、デザイナーに「コンセプト」や「制作意図」ではなく、より個人的なバックグラウンドを語ってもらいたかったからです。ざっくりいえば「設定資料」を通じて、デザイナーとしての自分を自己分析してもらったんです。

われわれ企画者に共通する部分があるとすれば、デザインが合理性の追求からおのずと導き出されるものだという見方にいまひとつ共感できていないところです。現代では、こういう雰囲気を出したい場合はこのフォントを使うといった方法が、すでにプリセットのように確立しています。しかし、「シンプル」といわれるようなものにすらさまざまなベクトルがあるように、そういったメソッド化された中にも個人の判断が何かしら含まれてはいると思うんです。

そうした個人的なジャッジが存在しているにも関わらず、しばしばデザインが機能性や合理性という文脈に回収されてしまうことに対し、今回の展示ではデザインという仕事への関わりかたを、労働やそのモチベーション、あるいは趣味や妄想……といったごく個人的なレベルから見ていきたかったんです。いわゆる「作家性」と呼ばれるものとはまったく別の話として。

竹久:デザインの根拠や目的について、そうしたわかりやすい言説が説得力を持ってしまうことも理解できます。でも、そうした説明だけで制作物がなぜそのような形になってしまうのか説明しきれるわけではないことは明らかです。達成すべき目的に向けてデザインを成立させていくプロセスには、ある種の余白があって、そこには因果の複雑系がある。その理由のひとつを取り出してみれば、合理的ではない、すごく突拍子もなく聞こえるんだけど、そういう驚きの部分がデザインを豊かにするし、最終的にはデザイナー自身のモチベーションにもつながっているように思います。

デザインに宿る公共性

――もういちど、広報物それ自体にお話を戻しますが、デザイナーの個人性の一方で、それぞれの広報物は設定のうえでも実際的にも、パブリックに向けられたものでもあります。その点について、参加者やキュレーターはどのように向き合ったのでしょうか。

中村:公共性とはデザインに内在しているものではなく、メディアの形式や場によって外部から規定される、と考えます。極端な話、殴り書きのようなものですら然るべき場所に貼り出されれば、ひとつの公共性のなかに置かれている。合理性や機能性を根拠にしたMoMAのVIプログラムにも、日本のド派手な浮世絵展ポスターにも、それぞれの公共性の形がある。今回展示されたポスターが街の公民館に貼られているのは想像しにくいかもしれないけど、対象の層が狭いだけで、それもひとつの公共性のかたちだと思います。

八木:公共性という問題は、ネットとフィジカルをまたいだスケール感の考え方にも通じていると思います。今回参加しているデザイナーは90年代半ばから後半生まれですが、スケールの違うさまざまな出力先を前提としてデザインすることに抵抗がない世代だと思います。デジタルと同時に紙としての出力も求められるのが当たり前だけど、そのメディアの質の違いを肌で分かっている。今回の例でいえば、星加陸は紙の上での視認性を保つ一方で、細かい部分がタブレット上で拡大して読まれることも前提にデザインしています。

竹久:「設定資料」にもつながる話ですが、この世代は90年代から00年代初頭の古き良きインターネットと現代のようなSNS社会のちょうど過渡期に人格形成をしてきたと思います。自分にはこの時代のネット特有の著作権を半ば無視したイリーガルなものや、同人的なものに影響されてきたという自覚があるんです。これらはインターネット上の公共性と現実空間の公共性にまだ大きく開きがあり、緩やかにゾーニングがなされていた時期の創作物たちです。なので、「公共性」にもさまざまな規模や性質のものがあって、それらが共存できたほうが社会は豊かになるのでは、と考えますね。

デジタルとフィジカルの狹間

――デジタルかフィジカルかという議論では、今回の展覧会の展示作品である「広報物」はすべて紙に出力して展示されています。デザインを紙に定着させることについてはどのように考えますか。

八木:僕はデータ上で制作したデザインでも必ず紙に出力して定着させたいと考えています。デジタルフライヤーを作る際も紙の判型から考えていて、データは信用していないんです。物が残ることのほうが説得力があり、「真実」になっていく感じがある。同じポスターでも、ポスターを紙に印刷したようなモックアップCGと実際の紙での出力を作る場合では、データの構造や作り方が違います

中村:僕自身の興味という点でいえば印刷技術には大いに関心がありますが、素朴に用途や予算次第というか……データとその定着というプロセス自体に八木くんほどコンセプチュアルには取り組んでいないですね。その一方で、さまざまに作られたポスターや印刷物が本来の用途から離れ、ひとつの「画像」としてSNS上を雑多に流通していく状況……データであるがゆえに起こりうる、そうした現象は興味深く見ています。

もう一つ、アナログとデジタルのはざかいということでは、今回の展示のフライヤーや展示物の一部でも用いられているポスターなどのCGモックアップ画像の普及は象徴的だと思います。そういったもののなかには、わざわざ壁に貼り付けたときのしわまで表現されているものもある。「これは紙である」という情報をあえて示してみせることが今どのような意味を持っているのか。あるいは縮尺や手触りが失われつつある中で、スケール感を回復するための額縁として、そうした所作が無意識に求められているのかもしれません。

竹久:私は広報物の内容とそれを伝える手段はそれぞれが独立した問題だと思っています。私は大きさや出力方法、流通の仕方も含めてあらゆるケースを想定しつつ、最終的な出力がどうなってもいいように作っていますね。あとは、予算や時間、その他の条件によって実際的な形態が確定されていく。そのうえで、印刷されたものを手にとって見た時と、データを見た時で印象が同じものを作れたら面白いのではないか。

繰り返しになるようですが、メディアの選定や出力方法、予算はあくまで他者からもたらされた条件であり、デザイナー自身が操作できる範疇を超えている、というのが重要です。コントロール不可能な何かによって制作自体が規定され、それでも何かが出力できてしまうこと、そしてその責任を自身が引き受けることに、私は「グラフィックデザイナー」としての制作の醍醐味を感じています。

——本展に関連して今後の予定はありますか?

竹久:本展に参加してもらったデザイナーや有識者へのインタビューなどをまとめた図録的な同人誌を制作しています。がんばって今年中には完成させたいです。発行の際には即売イベントも行う予定です。

竹久直樹(たけひさ・なおき)

1995年生まれ。 多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コース卒。2019年よりセミトランスペアレント・デザイン所属。 主にデジタルデバイス普及後における写真を扱いながら、 撮影を行う。 近年の主な展覧会に個展「スーサイドシート」(デカメロン、2022)、「惑星ザムザ」(小高製本工業跡地、2022)、「沈黙のカテゴリー」(クリエイティブセンター大阪、2021)、「エクメネ」(BLOCK HOUSE、東京、2020)など。また主な企画に「power/point」(アキバタマビ21、2022)、「ディスディスプレイ」(CALM & PUNK GALLERY、2021)などがある。

八木幣二郎(やぎ・へいじろう)

1999年東京都生まれ。グラフィックデザインを軸にデザインが本来持っていたはずのグラフィカルな要素を未来から発掘している。 ポスターやビジュアルなどのグラフィックデザインをはじめ、CDやブックデザインなども手がけている。

公開:2022/07/26

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子