未来づくり:倹約、オンラインデート、そして少しの雨

Future Fonts

これまでの人類の歴史において、現在ほど書体デザインが盛んになった時代はない。オンライン上の流通チャンネルやコミュニティの発展、高機能なデザインツールや参考資料の普及などを背景に、インディペンデントな書体デザイナーとファウンドリーが爆発的な増加を見せた。無限に広がるフォントの多様化と細分化が人々を迷わせる一方、Future Fontsは従来とはまったく違う発想で書体設計の場そのものをデザインして注目を集めている。開発途中のフォントをユーザーに提供するというFuture Fontsの仕組みと設立の経緯に迫った。

書体のライセンスを取得するのはたいていの場合、あるプロジェクトの中で用いる書体を検討することから始まる。というのは、ある程度の経済的な投資が必要になるからだ。これはグラフィックデザイナーにとってはよくある考え方だろう。

書体デザインはたいていの場合、いくつかのアイデアと、その書体デザインに自分の人生の何ヶ月も費やす価値があるのか自問することから始まる。結果として生まれてくる書体をグラフィックデザイナーたちが使うかどうか、その書体が経済的に成立するかどうかは、そのあとの問題だ。Future FontsとOH no Type Co.を運営するジェームズ・エドモンドソンが語るように、書体デザインとは「2%がアイデアで、98%が労働」なのだ。

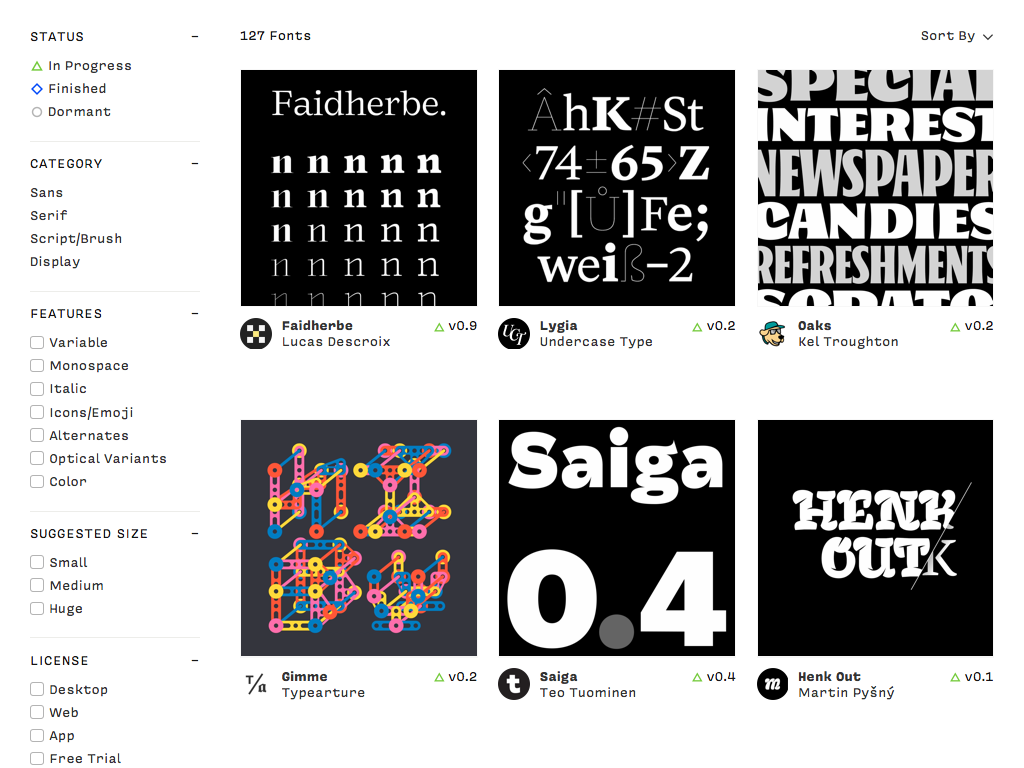

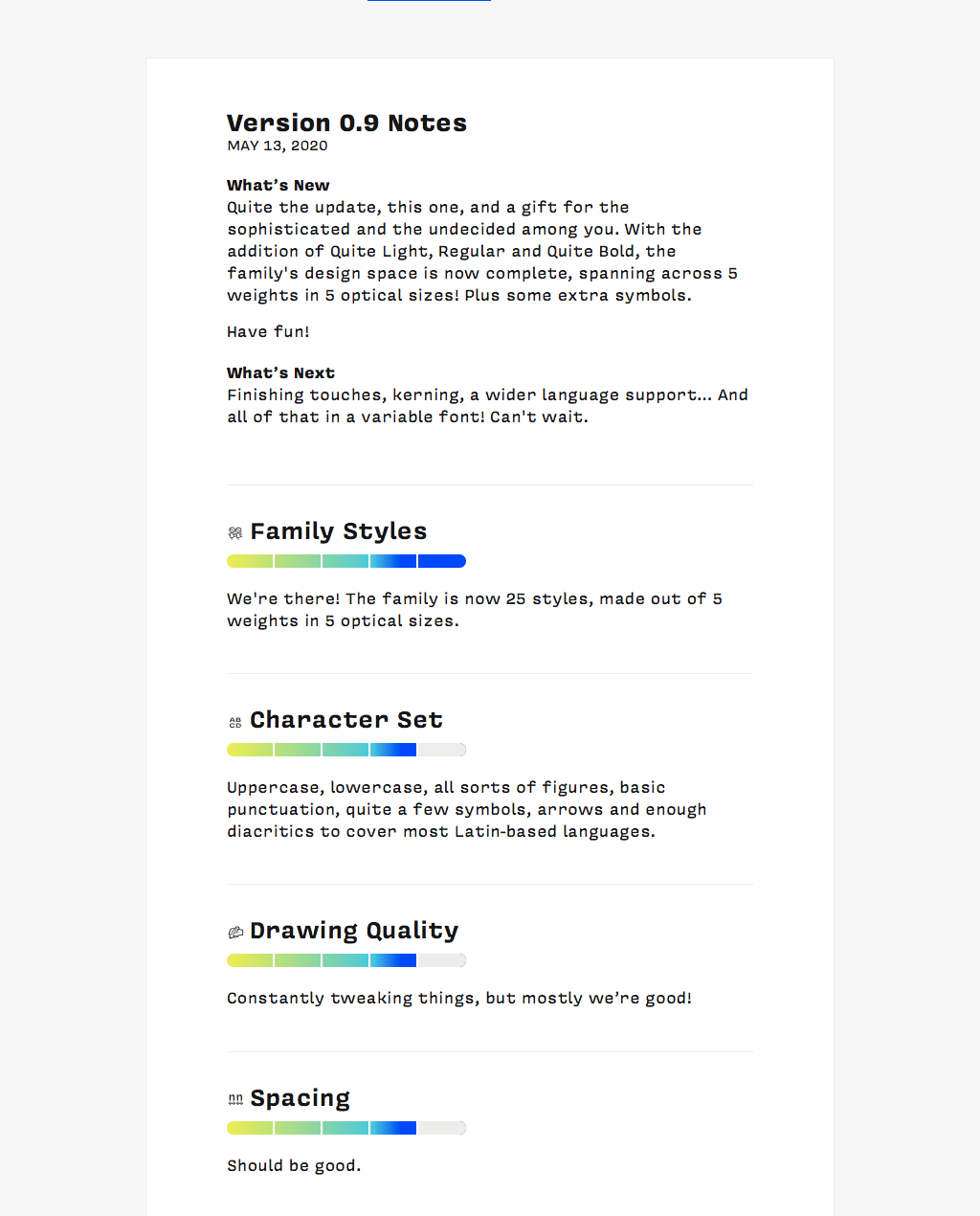

この点においてFuture Fontsは従来のフォント販売の仕組みと一線を画している。このファウンドリーの枠組みは、ユーザーに開発途中の書体を提供するものだ。初期のバージョンは手頃な価格だが、その後修正アップデートにつれて少しずつ高くなってゆく。投資と関心の高まりが書体デザイナーを後押しし、より高品質の書体の完成に向かわせるのだ。

開発初期段階の書体はきわめて手頃な価格に設定されており、Future Fontsの運用モデルでは顧客は「とりあえず今すぐ投資」することを促されるので、原理的にはユーザーはその使い道は後から見つけることになる。とはいえ、Future Fontsで発表されている書体の多くは見た目からして楽しく、すぐ使いたくなるものばかりだ。少なくとも私がFuture Fontsの書体を購入するときにはそう感じる。

私がこのファウンドリーを利用するときの流れは、だいたい次のようなものだ。

まず何がしかの書体のライセンスを購入する。やがて何らかの小さなプロジェクト、たとえば政治グループやバンドのロゴ、はたまた誕生日カード、SNSの投稿などでライセンスを購入していた書体のひとつを使うことになる。

書体デザイナーは書体をアップデートするたびに値段を設定できるので、書体の価値は開発が進むにつれて上がっていく。片手間に資産運用をする投資家のように、投資した対象の価値が上がると満足感が得られるのだ。私は安い時に購入したんだ、と。

エドモンドソン自身のデザインによるObviouslyのような書体ファミリーを見てみると、いまだ制作過程にあるファミリーに600ドルもの値が付いている。すると頭の中で声がしてくる。「安い時に買っておけばよかった!」。このファウンドリーの開発プロセスが書体をより価値のあるものにし、その更新によって生まれる微妙な差異が、さまざまな感情的な反応を引き起こす。後悔や困惑、期待、また告白すれば羨望の場合もある。

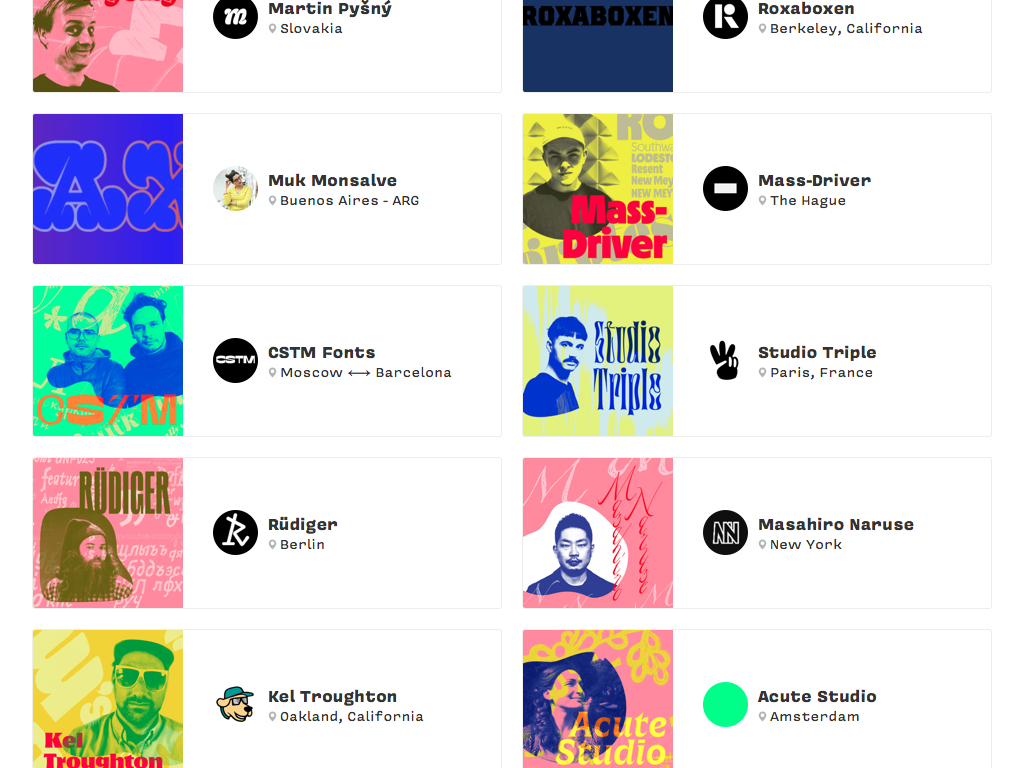

Future Fontsは2018年、オレゴン州ポートランドに設立された。ペンシルベニア州の田園地方出身のトラビス・コッヘルとイリノイ州生まれのリジー・ゲルシェンゾーンの発案で始まり、前述のジェームス・エドモンドソンが会社のブランディング、ソーシャルメディア、コミュニティの構築、そしてFuture Fontsが窓口を務めるタイプデザイナーの立ち上げ時の人選に協力している。ゲルシェンゾーンとコッヘルは、デジタルプロダクトデザインスタジオ兼書体ファウンドリーであるScribble Toneを運営しており、Future FontsのサイトをUI/UX設計からその後のアップデートまでのすべてを自分たちで築き上げた。この2人組はシカゴで出会った後、ニュージーランドのウェリントン、そして、現在の拠点があるパドルタウン(ポートランドは年間平均で154日間雨が降るのだ)という適切な愛称で呼ばれる地へ移動してきた。「ポートランドにいると、ニュージーランドの良かったところを沢山思い出すよ」と彼らは語る。

Scribble Toneはエレナ・シュナイダー、エリック・マリノビッチ、インガ・プレニグス、ロ・エルナンデス、テオ・トゥオミネンのようなデザイナー、OH no社のような設立したばかりのファウンドリー、クリス・ソワースビーのKlim Type Foundryのような実直なファウンドリーなど、世界中の幅広いデザイナーの窓口を務めている。Future Fontsが提供するフォントには、ディスプレイ用書体と仕事でも使える実用書体を掛け合わせた個性ある書体、あるいは、エドモンドソンの言うところの「ファンクさをともなった実用書体」を提供したいというゲルシェンゾーンの狙いが反映されている。

Future Fontsが提供するものはゲルシェンゾーンとコッヘルが考えていた元のアイデアとは大きく異なるものとなっている。彼らが当初企図していたのは、インターネット文化と親和性がありつつKickstarter的な方法にインスパイアされた、従量課金方式による書体のオープンソース環境の構築だったのだ。

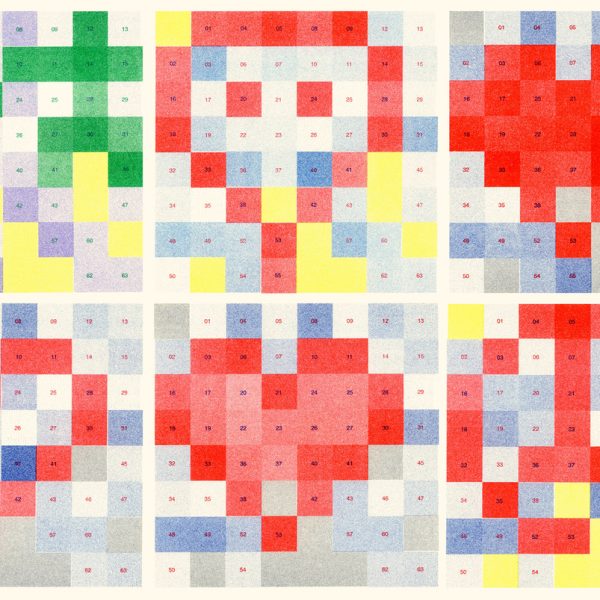

コッヘルは2012年にFontFontから発表した自身のグラフ用書体FF Chartwellですでに大きな成功を収めていた。そこにゲルシェンゾーンと共にMarmoset Music社、Story & Heart社、そしてDesign Week Portland社といったクライアントのためにデジタルプラットフォームを構築してきた経験が合わさって、コッヘルの言葉を借りれば「驚くほどドラマチックでない」Future Fontsという名のプラットフォームの構想に繋がった。コッヘルがサイト全体とエコシステムをゼロから構築する一方、ゲルシェンゾーンはそのサイトの用途とユーザーインターフェース設計を進めていった。

二人がこれらのアイデアと格闘しているとき、たまたまinstagram上でエドモンドソンによる「#50daysofunfinishedfonts project」という書体デザインに関するハッシュタグに出くわした。これは彼が始めた完結することのないプロジェクトで、ソーシャルメディアで大きな関心を集めていた。

エドモンドソンの人々の注目を集める才能、それに書体デザインとブランディングのどちらにも対する一貫した手法(エキサイティングかつ表現力豊かなビジュアル、ブランドボイスとトーンの融合)を目の当たりにしたゲルシェンゾーンとコッヘルは、自分たちの始める新規ビジネスに代表書体デザイナー、グラフィックデザイナーとして参加しないかと彼に話を持ちかけた。書体デザイナーにはよくあることだが、チームワークが苦手だったエドモンドソンはしぶしぶ同意し、それから一年を待たずしてFuture Fontsの体制が整ったのだった。

エドモンドソンはチームに対し、新しいファウンドリーを少数だが高品質な書体のリリースに注力するため、よりキュレーションされ狙いを絞った方向にするように薦めた。これがFuture Fontsの驚くほど魅力的なライブラリへと繋がった。このベンチャーは書体デザインの教育者であり、予期せぬ才能を備えた書体デザイナーという、エドモンドソンの鋭い洞察力に多くを負っているといえる。彼は常に「ラディカルな小文字のg」ではなく「刺激的なコンマまたは小文字のl(エル)」を追い求めるタイプなのだ。これは彼の学生プロジェクトにも明らかだ。彼の意欲はシステムに基づく幾何学ではなく、文字デザインに対する動的で有機的なアプローチによって掻き立てられるのだ。

MyFontsをはじめとするその他の書体流通サービスで入手できないということも、Future Fontsの書体に揺るぎない本物感を与えている。ある者がある書体に投資し、その書体が有機的に発展するのを見守り、その過程でコメントを寄せる。そして最終デザインに辿り着くまでの各バージョンを見返りとして使わせてもらう。完成したプロダクトではなく関連するもろもろの体験を提供することで、Future Fontsの書体はユーザーがその開発に積極的に参加しているように感じさせている。これは、日本の音楽業界でもアイドルタレントグループAKB48のマネジメントにおいて運用されているテクニックだが、Future Fontsはそれに比べれば害が少ない。

タイミングは完璧だった。その当時エドモンドソンはサンフランシスコの賃貸アパートに住み、Tinderを通じてデートを重ね、自身のファウンドリーを手際よく運営し、質素な暮らしを続けていた。経済的に困窮していたのか余裕があったからなのか分からないが、ともかく彼には誕生したばかりの会社のビジュアルアイデンティティ、情報発信、SNS上での存在構築といった作業に膨大な時間を投じる余地があった。エドモンドソンは(設定された額面の枠組み内ではあるが)支払いたいだけ支払うモデルを最初に提供したファウンドリーのひとつ、Lost Type Foundryに早い段階で参加していた。しかし、彼はそのような仕組み以外のオルタナティブなビジネスモデルにも関心を持っていた。

エドモンドソンは自身のFuture Fontsへの関与については、即座にウォルト・ディズニーの言葉を引用する。「私たちはお金を稼ぐために映画を作るわけではない。私たちはより多くの映画を作るためにお金を稼ぐのだ」。「映画」という言葉を「書体」という言葉に置き換えれば、それがそのままFuture Fontsの精神となる。つまり、それぞれにビジネスを展開するグローバル指向の書体ファウンドリーのための、オンライン・インキュベーターなのだ。

Future Fontsが捉えてみせたもうひとつの現代文化に特徴的な側面は、書体ユーザーが持つFOMO(Fear of missing out、機会損失への恐怖)である。書体がいつ更新されるか、または新しい書体がいつ世に出るか分からないため、Future Fontsの顧客はWebサイトへ頻繁に戻るよう目に見えないかたちで動機付けされているのだ。

技術的な才能、デザインの手際、真の情熱、デジタル経済/後期資本主義への理解、小手先のゲーミフィケーション以上の仕掛け、現代文化への鋭い意識。Future Fontsはこれらの強烈なミックスだ。

未来が何をもたらすのかは、待っていればやがて分かる。だが、待っているだけでは我慢できなくなるはずだ。いま一口のれば、ずっとお得で、ずっと多くの見返りがあるのだから。

(訳:野見山桜)

イエン・ライナム

イエン・ライナムは、グラフィックデザイン、デザイン教育、デザイン研究を横断的に実践している。テンプル大学日本校、ならびに、バーモント・カレッジ・オブ・ファイン・アーツ美術学修士課程専攻教授。カリフォルニア・インスティチュート・オブ・アーツ(CalArts)客員審査員。雑誌『アイデア』(日本) や『Slanted』(ドイツ)への寄稿やデザインに関する著作多数。http://ja.ianlynam.com/

公開:2020/05/13

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子