デジタルメディアとデザインのあとさき

90年代に普及してきたインターネットやPCは、新しいフロンティアとして実験的デザインの舞台となってきた。2000年代以降、ブロードバンド化や小型デジタル機器の登場により、ネットは現実社会の基盤そのものとなってゆく。だがこれは同時に、かつてのフロンティアが巨大な資本やサービスに占有されていくことも意味した。デジタルメディアのデザインの初期からその最前線において挑戦を続けてきたデザイナーは、この大きな変容のなかで何を考え、どのような動きを見せてきたのか。長年にわたってウェブを核としたデザインに取り組んできたデザイナーで『The Graphic Design Review』のアートディレクターでもある田中良治(セミトランスペアレント・デザイン)が、日本のデジタルデザインの世界を先導し続けている中村勇吾(tha ltd.)を迎え、等身大の視点で語り合った90分。

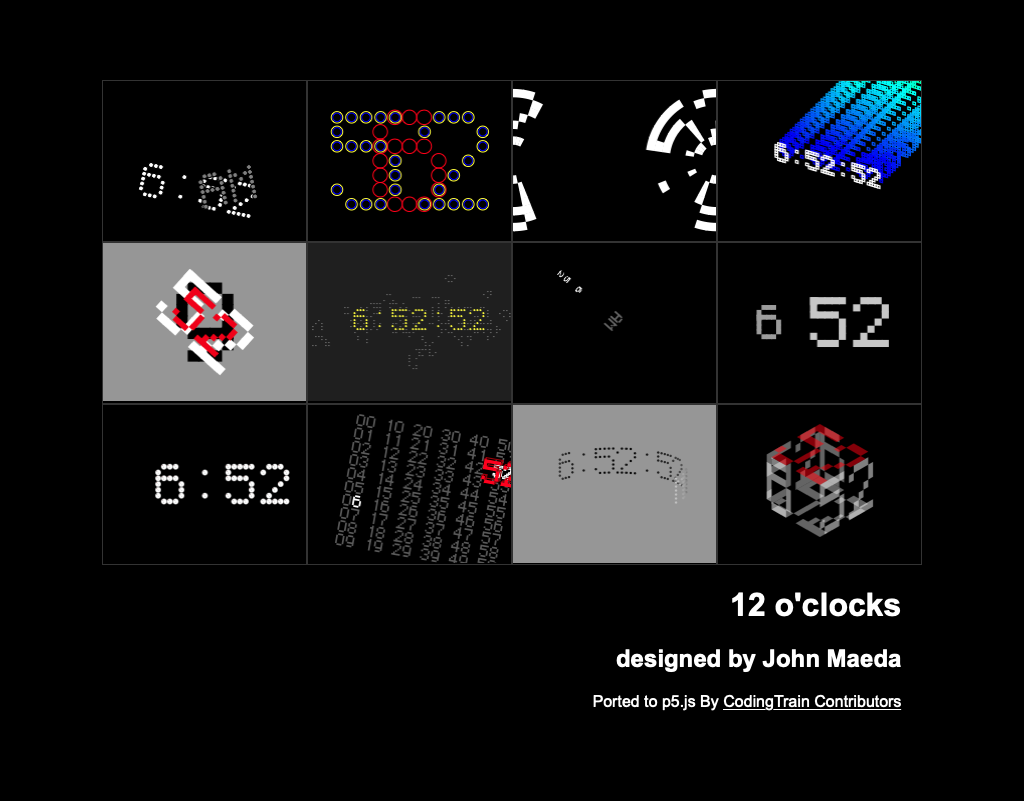

「12 o’clocks」が見せたもの

田中:今回、勇吾さんとお話をしたいと思ったきっかけは、最近発表されたジョン前田さんの「12 o’clocks」(1996)の復刻版というかリメイクなんですよ。JS(JavaScript)で書き直していて、完全に高解像度なんです。昔の曲のデジタルリマスターと同じで綺麗なんだけど、見た時と印象が違うみたいな感じがあった。デジタルコンテンツをどう残すかという議論がありますが、インパクトのある作品は誰かがリメイクしてくれるパターンもあるんだって気付かされました。似て非なるものなんだけど、でもこうだよなという感じがあって。

中村:俺は結構アリだなと思った。わりとあの当時見ていた感覚でした。昔のディスプレイと今のモニタでは解像度の感覚が全然違うけど、心の中ではこんな風に見ていたのかもと思う感じ。ジョン前田って今の若い人たちにはどういう存在なんだろうね。Processingの開発者の先生みたいな感じですかね。

田中:最近、Processingを使った高尾俊介さんのマスク生成グラフィックのNFTアート(Generativemasks)が話題になって、あれでまたProcessingに注目が集まったように思います。

中村:「12 o’clocks」はコンピューター上で時計を題材にした作品の先駆けだったね。僕も含めて、その後いろんな人が時計をテーマにやっている。

田中:僕もこの前、展覧会でやりました。それこそデジタルアートにおける時計って、プロダクトデザイナーにおける椅子的な存在だと思います。だからみんなとりあえず挑戦してみる。

中村:でも、やっぱり最初の「12 o’clocks」は跳躍ぶりがすごかった。

田中:その後が予告されていた感じというか、お前らあとはこれのバリエーションを作るしかないだろう、みたいな。

中村:僕はたまたま訪れた見本市で展示されているのを見て、本当に衝撃を受けた。だから最初はFlashとかで強引にジョン前田作品をコピーするところから入ったんです。あまりにコピーがうまくて最終的に俺の方がスムーズに動いてたりして(笑)。そんなことばかりやっていたら、メールで前田さんに怒られたんですよ。その後直接お目にかかる機会があって、「君は一体何がしたいんだ?」って訊かれたんですが、これからウェブが一般化するなかで前田さんが作品で提示していたような方法論で何が出来るのか、社会の中で実践したいんです!みたいなタンカを切ったら、「よろしい」と。神さまによろしいと言われたんだから頑張らなきゃ、と思って、それから企業の仕事もガンガンするようになった次第です。

何がしたいのか

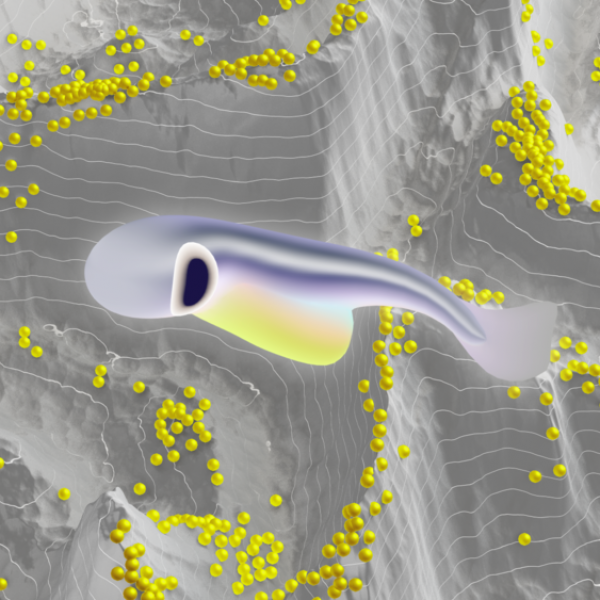

田中:「12 o’clocks」と似たような話で、勇吾さんが2003年に「ecotonoha」を発表してからインタラクティブデザインってこういうものだ、こういうもののバリエーションを作っていこうという潮流が業界内で強くなったように感じていました。さらに2010年代にはSNS連動するようなプロジェクトが増えて、同じようなバリエーションの仕事がすごく来ました(笑)。僕個人としては「もうそのガム、味せぇへんで……」みたいな気持ちでせっせと仕事しつつ、ひとネタでおしまいみたいな独自のものを差し込めないか考えていた10年だったと思います。ものすごい仕組みでなくても、グラフィックの工夫だけでいけたりするとか。

中村:田中さんはずっとそれをやっていたよね。田中さんのそういった部分をTDC(東京タイプディレクターズクラブ)で服部一成さんや葛西薫さんとかが面白がるのは腑に落ちる。TDC賞の審査会で田中さんが関わった作品がRGB賞に決まろうとしていた際、僕が物言いをつけたことがあったんですが「田中さんは技術や労力の積み重ねではないものをやろうとしている」みたいなことを確か長谷川踏太さんが言っていて、そうだなと。

――勇吾さんも2009年にTDCでグランプリを獲っていますね。

中村:なんで自分がグランプリなのか、よく分からなかった(笑)。TDCのような世界ってざっくり言うと、とにかくカッティングエッジで洒落たことに命をかけているような世界だと思っていたし、自分が感性的にはそこに属していない自覚はあった。インタラクティブ系な奴も認めておこうみたいなのが、あの時代の空気としてはあったんじゃない? でも、それも含めてありがたいという気持ちだったし、そういう世界のなかでみんな色々な方向に言葉を投げ合うのを見るのは面白かったね。たまに自分にも銃弾がかすったりするんだなあ、とか(笑)。

田中:その流れでいえば、勇吾さんが命をかけているところって、どこなんでしょうか?

中村:どこだろう。命はかけないまでも、つい反応してしまうのはアニメーションや動き的なものですね。田中さんはずっとウェブにこだわってきたという印象があるんですけど、俺の場合は動くものが乗っかるメディアがウェブだった。それ以上でも、以下でもない気がする。

田中:たまたまプログラムで動かせるプラットホームとしてウェブがあった、という感じですか。

中村:そう。それこそジョン前田の最初の時計作品を見て以来、プログラミングで動くものがずっと好き、というのが実際のところなんじゃないかな。仕事としてウェブサイトがあったから、そのフォーマットの上で色々な動きを作ろうとしていたし、Flashが廃れてきたときも、じゃあウェブじゃない媒体でいいか、と思った。

『ecotonoha』。NECによる環境貢献サイト。ユーザーの投稿メッセージがひとつひとつの葉となり、一本の樹木が成長。その投稿分だけ、オーストラリアのカンガルー島に植林する。(2003)

ネットと社会の変化の中で

――2000年代後半から、ウェブのユーザーが同時に送り手であるような仕組みが前景化し、「Web 2.0」という言葉が流行し、さらにSNSの波がやってきました。早い段階からウェブの世界で最先端を走っていたお二人は、その変化にどんなことを考えていたのでしょうか。

中村:Deliciousとか超かっこいい! みたいなことですよね。Deliciousは今の「いいね」とかTwitterのリツイート数とか、エントリーの隣にプラットフォームを背景とした数字があるっていう形式を最初に作ってましたね。僕も表面的なデザインでなにかするよりも、サーバーとプラットホームごと作る方がイケてるっていう発想には共感して挑戦していました。

田中:構造、アーキテクチャを作っていくという流れ。僕も自社で独自のフレームワーク作りに取り組んだりしましたけど、そういうのもGoogleみたいな大きなところが開発しちゃえば一発で吹き飛んでいくんだ、と思い知らされたり……(笑)。

中村:作ってみて初めて気づくのが、そういうものの本質が「運営」にあるということですよね。そういう部分をまったく考えないで作るだけ作ってほったらかしで、ちゃんとチームでやる後発のスタートアップにどんどん駆逐されていく、というパターンは自分のケースも含めて、けっこう見てきました。

田中:全体のチーム勝負になった辺りで、ちょっと違ってきたんだなという実感がありました。

中村:もともとプログラムやブラウザーいじりが好きな人たちが集まった狭いインターネットの世界で、みんなそれぞれいちプレーヤーという意識でいたと思うんですけど、その世界が大きく広がって、現実社会のコミュニケーションやビジネスと重なり合ってきた。そうすると自分のできる範囲ってこの辺なんだなっていうのが逆に明確に見えてくる。

田中:だから僕はウェブサイトを作り続けているところがあると思います。向き不向きというか、そこに納得してやってる感じはありますよね。

中村:自分もサービス的なものを作ってみたはいいけど、壮大すぎて自分の身体が追いつかなくなるのを繰り返した結果、アニメーションを作っていこう、みたいになった(笑)。でも、新しい技術のハードルがどんどん下がってくる時代のなかで、雑食的に取り組みながら見識を広げられたのは良かったけどね。

教育への向き合い方

田中:今日、勇吾さんに相談に乗ってもらいたいなと思ってたことのひとつは、教育についてなんですよ。一昨年から武蔵野美術大学基礎デザイン学科の専任教授になったんですが、勇吾さんは大学でどのように学生と向き合っていますか。[編注:中村は2008年に多摩美術大学美術学部情報デザイン学科客員教授を経て2014年より同統合デザイン学科教授]

中村:答えが分からないですね。自分自身が経験した理系の研究室だと、基本的にはその研究室の専門領域や方法論に沿いながら自分がどうコントリビュートしていくかという方法だった。今の仕事と直接結びついてはいないけど、僕にとっては研究室というひとつの制約の中であれこれ考えるっていうのは、すごく良い経験だったんですね。でも、そういう発想で美大の学生を指導しようとすると、下手をすると制約でなく足枷を与えているだけのようになってしまうケースがある。結局、考え続けながら毎年少しずつディレクションを変えてみています。

田中:デザインの仕事って依頼に応えるものだけど、卒業制作は自分でテーマを見つけなければいけないので、それも難しいですよね。僕は学生を自由にさせるのですが、それはそれでやりにくそうな空気も感じる。

中村:僕にとってクリエーションみたいなことって、本業とは別の逃避的なところから始まっていたんです。美大で難しいのは、自由な発想や創造が最初から義務というか、履修の単位として立ち現れていて結構難しい、特殊な場所だなと思いましたね。青臭い発言だと思うけど。

田中:僕は今のところ一人一人の考え方に合わせてアドバイスしていくやり方しかできてないですね。ただ、自分の得意なジャンルだったらペラペラ話せるんだけど、全然分からないジャンルになった場合、どうやってブラッシュアップのアドバイスを与えれば良いのか。そこで一緒に悩むみたいな感じになっちゃってます。先生ってもっとスパーンと道を差し出さないといけないのかな、とか。

中村:教育に関わっていると「こうあるべし」的なことを言いたい気持ちはすごくあるんです。でも、ふと過去を振り返ると、その瞬間瞬間でこれがイケている気がするという嗅覚だけやっていたのが実際のところのように思う。そこから何かしらの命題を引き出すことは不可能ではないけれど、しかし、それを言いたいのは単に自分が老いたからではないのか、という疑いもずっとある(笑)。先行するデザイナーには、そういう自身の実践から得た経験を言葉に昇華してきた方もいるけど、自分はまだそこまで言い切れない。

営みと言葉のあいだ

――言葉といえば、近年はSNSを媒介にデザインと言葉による啓発の世界が強く結びついた感じがあります。

中村:これだけインターネットで相互に広く深く知覚しあっていると、僕はもう「今日のココアが美味しかった」くらいしか言えなくなってきている(笑)。SNSで啓発的な発言をしたり「○○思考」みたいな本を書いちゃったりする人と、しょうもないことを呟きながら黙々と作っている人とに分かれちゃったという気がするね。

田中:僕も作ったものを淡々と出していく方向に憧れてはいるんですけど、でもあんまり言わないといないことになっちゃうから、そのバランスが難しいですよね。

——中村さんはいまPS4で『HUMANITY』というゲームを開発されていますが、ゲーム制作を始めたのはどうしてですか。

中村:やっぱり、UnityやUnreal Engineなどの登場で参入障壁がどんどん下がってきたなかで、自分が取り組まないってのはないだろうという感じです。デザインやアートの分野の人がゲームに参入した例はこれまでもたくさんありましたが、やはりゲーム単体として面白いものを出したいです。これが思ってたよりめちゃくちゃ大変なことだ、というのが骨身に沁みている日々です。今取り組んでいるものが完成したら、その反動じゃないですけど、小さな作品を沢山つくりたいですね。Twitterにアップして、いいね数とかに一喜一憂したい(笑)。今あらためてSNSで日々作ったものをアップしあっている人たちの仲間に入ってみたいというか。

田中:ああ、いいですね。僕が楽しかった頃のインターネットを感じます。ただ、僕がどうしてもそこらへんにいけないのは、自分が表現したいことにあまりにも社会性がなくて、Twitterなどにアップしたとしても見向きもされないと考えているからなんです。また、そういう表現でも続ければ形になる場合もあるけど、継続する忍耐力もないという自覚もある。だから仕事のような、設定した目的を果たせば社会性が保証される場の方が不自由でもやりやすいですね。むしろまったく自由がない場でどうやって価値の転倒をさせて自由を確保するか、みたいなことばかり考えてます。あと個展のような展示は、実空間に何かを置けば一定の社会性が生まれるので楽しいです。

中村:田中さんの極端なデザインでも成立させるバランス感っていうのは、すごいなと思う。

田中:最近のウェブサイトはもはや一枚ペラで良かったりするから、極端な表現やアイデアを持ち込みやすい。それと、あまりサイトの内容と関係がないお洒落で気持ちよく動くUIみたいなものより、クライアントのリクエストに愚直に応えて作っていく方が不思議なバランスのデザインになって楽しいですね。予想しなかった発見があるんですよ。

中村:田中さんと似たような意識を持ったウェブデザイナーっているんですか?

田中:僕自身が不勉強で把握できていないのですが、グラフィックデザインの領域では考え方の一つとしてあると思います。ただ、今のウェブデザインを取り巻く環境を考えれば僕みたいな意識にたどり着く人もいると思うので、そういう人同士が交流できる場が作れると良いな、と思っています。

――今日はありがとうございました。

『HUMANITY』パブリッシャー:エンハンス、開発:tha ltd. 対応プラットフォーム: PlayStation 4 /PS VR 対応

中村勇吾(なかむら・ゆうご)

1970年奈良県生まれ。東京大学大学院工学部卒業。多摩美術大学教授。1998年よりウェブデザイン、インターフェースデザインの分野に携わる。2004年にデザインスタジオ「tha ltd.」を設立し、数多くのウェブサイトや映像のアートディレクション/デザイン/プログラミングの分野で横断/縦断的に活動を続けている。

田中良治(たなか・りょうじ)

1975年三重県生まれ。同志社大学工学部/岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー卒業。武蔵野美術大学教授。2003年にセミトランスペアレント・デザインを設立し、ウェブサイトの企画・制作からグラフィックデザイン、国内外の美術館・ギャラリーでの作品展示まで領域にとらわれない活動をおこなっている。

公開:2022/02/04

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子