「ルール?展」

●場と含意

まずおもしろいのは、この展示会場が、展示というシステム自体にとても意識的なことだ。それは、本展のポスターにすでに顕れている。全体が斜めに傾いだデザインはいかにも意表を突いたものだが、街中で観ると、これは単に奇をてらったものではなく、こちらの平衡感覚をぐらつかせる力を持っていることがわかる。街は、実は徹底して水平線と垂直線で構成されており、わたしたちは建物の稜線やブロックの目地、道路に設えられた標識など、さまざまな構造物がもたらす線を手がかりに空間を把握している。幾多の街なかに貼られた美術展のポスターもまた、水平と垂直軸を保つことによって、こうした街の空間を保っているのだが、本展のポスターはこの、意識しにくいルールを逆照射しているのである。

会場に降りていくアプローチに表示された早稲田大学吉村靖孝研究室「21_21 to “one to one”」もまた、展示空間自体のルールをあぶり出す試みだ。会場の壁面に、このギャラリーの建築がどんな社会的な制約のもとに作られているかを解説するパネルが貼られている。パネルと実際の壁面を見比べながら、安藤建築の象徴ともいえるコンクリートの壁面やそこに空いた穴、アプローチの広さや形にも、単なる美的センスの発露だけではなく、法的なルール、あるいは材質の制約が顕れており、それがデザインの規則性となって独特の質感をもたらしていることを明らかにする仕組みだ。

入ってすぐ、フロアの中央に木製の箱たちが置かれている。これらの箱は、フロアのあちこちに自由に移動させてよく、使い終わったら元に戻すというルールらしい。箱はいずれも直方体だが、高さは、大人のすねくらいのものから腰くらいのものまであり、大きさもさまざまだ。たとえば、何人かで座って会場の展示を見るとしたら、幅の広い箱がいいだろう。最前列に座るなら、後ろからも見えるように低めの箱を選ぶことになるだろう。そんなこまごまとしたインストラクションはどこにも記されていないのだが、箱を座るための道具として見たとたん、わたしは複数の人間が何かを鑑賞するときのルール、つまり「鑑賞対象が誰からもある程度公平に見ることのできるレイアウトを取るべし」というルールを想定して、箱を選ぼうとしているのだ。

デザイン論では、ドナルド・ノーマンがジェームズ・J・ギブソンの「アフォーダンス」論を援用して主張した考え、つまり、人はデザインの持っている生態学的な特徴に意識せぬうちに促されて(アフォードされて)そのデザインを使うのだという考えが広く知られているけれど、従来のデザイン・アフォーダンス論は、もっぱら一人の個人が何をアフォードされるか、という問題を扱うことが多かった。それに対して、ルールを考えるということは、わたしとわたし以外の誰かがその場でどう振る舞うべきかということを含意している。わたしは単に箱の座りやすさにアフォードされて箱に導かれるのではなく、箱の用いられる空間がそこに集う人にとってどのような場かということを考えながら、箱を選ぶ。

わたしは、背の高い細長い箱を一つ選んで、壁際に持っていき、しばらく腰掛けて会場を見渡すように眺めた。あとで気づいたが、一人で行動するときでさえ、わたしは自分が誰かの障害物にならぬよう「壁際」を選び、一方で、誰かがわたしの前に立っても見渡せるように「背の高い」椅子を選んだのだった。コロナ禍のせいもあるのだろうけれど、日本の美術館や博物館の観客はお行儀がいいというか、消極的というか、箱に手をつける人はごく少数だ。その場にいる人どうしで箱を並べ合いだしたらおもしろいことが起こるかもしれないのだが。

●やりとりがもたらすもの

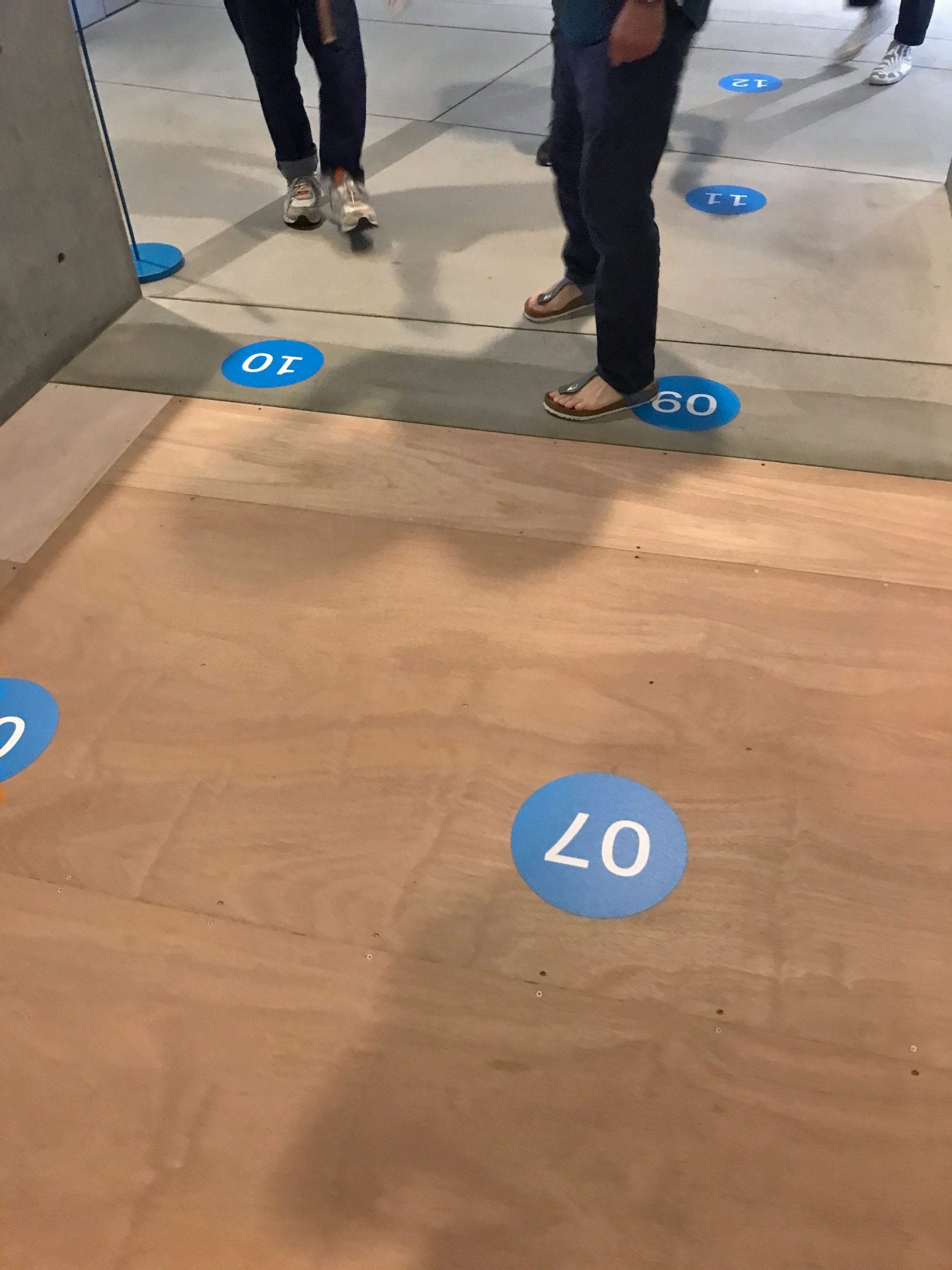

21_21 DESIGN SIGHT は、ギャラリー1へのアプローチが少し狭くなっていて、入口が混んでいると自然と待合場所になるのだが、ここにちょっとおもしろい仕掛けがしてあった。床に1から14までの番号を記したシールが貼ってあるのである。番号があると、人は自然とその上に立つ。わたしの前にはお互い知人とおぼしき4人の女性が立っていた。わたしは5番目に立った。そのうち後ろに、大学生とおぼしきグループが何人か立ったのだが、わたしの横の6番を空けて(番号は2列で打たれていた)7番に立った。横の間隔も十分空いていたのだが、あえて隣に立たない、というのは、もしかするとコロナ禍特有のルールかもしれない。

その後、ちょっとしたできごとがあった。上部に掲げられたモニターに「着ている服の色が濃い順に並び替えてお待ちください。(どの順番でお入りいただいても体験内容に違いはありません)」という文章が表示されたのである。前の4人は明らかにモニターを見上げていたのだが、特に動きはない。4人とも上は白色系の服を着ている。一方、わたしの後ろの学生風の客たちは、「えー」と声をあげて、お互いの服を見比べ始めた。わたしは明らかに薄い色の服を着ていたので、どうぞ、と譲ったのだが、同時にしまったという気もしていた。大学教員という職業柄、学生風の人には気軽に話しかけることができてしまったのだが、そのとき、さらりと、前の人にも「よかったら動きましょうか?」と促せばよかったのだ。結果的に、前の4人だけ、表示された「ルール」とは無縁で、その後ろは服の色の順に並ぶという、少し気まずい行列ができあがった。あとでパンフレットを見て、この場所が「行列のルール」という一つの展示空間であったことを知った。

ほどなく入り口が開いて、14人でダニエル・ヴェッツェルら「あなたでなければ、誰が?」に入った。観客は円形のステージにばらばらに位置し、前方のスクリーンの質問に答える。Yesなら右、Noなら左というふうに、ステージの立ち位置がそのまま質問への答えとなる。ステージを上から映した映像が解析されて、何人がどの答えだったかがその場で表示されるとともに、これまでの観客がどう答えたかも合わせて表示される。おもしろい試みだ。

ところが、この展示の冒頭でもちょっとしたことが起こった。質問に先立って「本作では個人的な質問に回答していただきます。ステージを降りて観客として見ることもできます。」という注意書きが表示されたのだが、それを見た先の4人が顔を見合わせて、そそくさとステージから降りていったのだ。先に声をかけなかったことが間接的に影響を与えてしまったのではないかと思い、わたしはさらに居心地が悪くなった。気づいてみると、わたしを含むステージ上の客は全員男性のようだった。女性は公的な場で自身の意見を言うことを抑圧されている、という図式が図らずも顕わになったようで、それももやもやした。

他の組はどうなのかしらと、質問に答え終わったあともしばらくフロアに残って様子を見続けたが、大多数の人は男女の区別なく円形ステージに残っていて、やはり自分の組である種の分断が起こったのは、自分の振る舞いに一因があったのではないかと、少々落ちこんだ。たかが行列、されど行列。デザインによって複数の人がどう振る舞うかは、その場のやりとりにかかっている。

●見えないルールを意識化する

他の体験的展示についても記しておこう。コンタクト・ゴンゾ「訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver. )」には、二人で流木を自分の前面に当てて挟み、手を使わずに流木を落とさぬよう移動するという試みが映像化されていたのだが、映像のみならず、モニタの傍らに流木が何本か置かれており、実際にやってみることができた。これは、なかなかおもしろい体験だった。わたしたちは、二人で何かを持って移動するときに、つい、前後に分かれて、前を行くものがモノを引っ張り、後ろを行くものがそれについていくという役割分担を取ってしまう。しかし、この流木を挟む移動の場合、それではダメで、流木はからんころんと落ちてしまう。何度か試すうちにわかってきたのだが、どちらかに進みたいと思うときは、相手から離れるのではなく、相手の方に挟んだ流木を押しつけるようにするとよいのだ。押された相手は少しだけ後ずさりする。これなら、挟まれた流木から力が抜けることなく、移動できる。いわば「先導」ではなく「後導」である。

ビデオ作品にも謎をかけるような仕掛けがあった。田中みゆき・菅俊一・野村律子「ルール?」では、横断歩道の渡り方、部屋での席の配置、緊急時の誘導の仕方など、さまざまな日常のシチュエーションで、見えない人が思いがけない手がかりを使って次の活動に移っていく様子を謎解きのように見せていく。ビデオはまさに見るメディアなのだが、その見るメディアを通じることによって、聞こえていないこと、触れていないことがあることを感じさせる試みだ。

丹羽良徳「自分の所有物を街で購入する」(2011年)は、雑然とものが配置された奥にモニタが置かれていて、うっかり通り過ぎそうになる。実は、普段は施設の倉庫として使われている場所を使っているのだが、ただ空き場所だから使っているというよりは、わたしたちが、どのような環境を展示場所として扱うかという自明の問題を突きつけているようでおもしろい試みだった。「自分の所有物を街で購入する」というのが、最初はいったいどういうことなのかわからないのが、数分観ているうちに、だんだん事の次第が分かってくる。そうやって映像を見ているうちに、目の前の雑然とした空間にこちらがなじんでくるから不思議だ。

石川将也+nomena+中路景暁「四角が行く」は、3つの直方体たちが、次々と現れる穴のあいたボードに対して、穴に沿うようにお互いを配置し直してくぐり抜けていくという奇妙なインスタレーション。「ルールが見えない四角が行く」は、そのボードがないバージョン。観ているうちに、「四角が行く」の箱たちもまた、ボードの穴に合わせて動いているというよりは、それとは別の、見えないルールによって動かされているのではないかという気がしてくる。

ちょうど窓の外で落ち葉が風に揺れていた。それもまた見えないルールで動かされているように見えてくる。

見終わると、わたしたちの日常の行動をいつのまにか制約しているさまざまなルールが、少し浮き出してくる。道を選ぶルール、地下鉄の駅を見つけるまでのルール、コロナ禍の東京で、どれくらい間隔を空けて座るかというルール。じわじわと後から効いてくる展覧会だ。そうそう、あえて何かは明かさないけれど、見終わったと思って建物を出てから、あるものの存在にようやく気づいて、やられたと思ったことも記しておこう。いつ展覧会を見終えた気になるか。そこにも、ルールが潜在している。

細馬宏通(ほそま・ひろみち)

1960年生まれ。早稲田大学文学学術院教授。人と人とのやりとりで声と身体がどう使われるかについて、日常生活からフィクションまで幅広い対象を研究している。著書に『うたのしくみ 増補完全版』(ぴあ)、『いだてん噺』『今日の「あまちゃん」から』(河出書房新社)、『二つの「この世界の片隅に」』『絵はがきの時代 増補新版』『浅草十二階 増補新版』(青土社)、『介護するからだ』(医学書院)、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』(新潮社)など。

公開:2021/08/27

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩