創刊にあたって

SNSでデザインについての発言を耳にすることも珍しくなくなった。当たり前のように思われるかもしれないが、これは10年前には想像できなかった事態だ。スマホもそうだが、日常生活におけるデジタルツールの普及によって、職業デザイナー以外にもデザインのスキルや知識が確実な広がりを見せたことも大きな理由だろう。しかし、ネットでデザインが話題になる瞬間というのは、「炎上」というあまり名誉でない事態の場合も多い。そこで問題になるのは、知的財産の侵害、運用や表現の適切さ、表象の政治的な正しさに関係するものがほとんどだ。

確かにこれらは現代の社会とデザインの関係において問題になりやすい論点だ。けれどもたいていの炎上がそうであるように、言葉の多くは反射的なものにとどまり、先行する言説とつながってさらなる議論のための土台をなす場合は少ない。そもそも専門的な知見にもとづくグラフィックデザインについての読み物やニュースは、すっかり希少な存在となってしまった。本として刊行されるのは事例集、技法書、啓発本が多く、ネットではプロモーションめいた記事やまとめサイトばかりだ。

「デザインの世界には批評がない」というのはいまに始まったことではなく、20世紀後半から折に触れて言われ続けているフレーズである。確かにアートや建築などと比べると、デザインについての記事はそれ自体が自己宣伝や現世利益的な「いい話」ばかりで、歴史や文化のコンテクストを踏まえた話は多くない。「欧米では~」というフレーズにはいささか抵抗があるけれど、やはり日本ではデザインについて主観的な感覚を越えた建設的な議論が生まれにくい。

そのような状況のなか「グラフィックデザイン・レビュー(以下、GDR)」は、あらためてグラフィックデザインについて考えるための記事を提示する場として立ち上がろうとしている。GDRではニュースサイトのように情報を点として発信するのではなく、あるコンテクストを踏まえ、そしてまた次のコンテクストを生むための評論を書き手の責任のもとに掲載する。

ネットの世界は関係をつなぐようでいて、その実分断を進める仕組みでもある。すでに50代のデザイナーと30代のデザイナーとでは、グラフィックデザインについての共有している文脈はまったく違っている。たとえば、かつての指導者的なグラフィックデザイナーの名前を、若いデザイナーの人が知らないとよく言われる。それはただの不勉強ではなく、構造的な問題でもある。

20世紀初頭から戦後に活動したデザイナーにとっては西洋由来のデザインという領域をどのように日本社会で展開するのかという議論を前提として共有していた。それが大きな物語として機能し、そこに登場する主要プレーヤーたちの仕事や名前は先達あるいはライバルとして強く意識されたのだ。この前提のなか、デザイナーたちは仲間や社会に向けて自らの言葉を発信し、それが批評として成立していた。

デザインを語る言葉が変容していったのは、かれらの努力が花開いていった高度経済成長以降のことである。このなかでかつての運動性は解体され、資本が駆動するマーケットのダイナミズムがデザイナーの連帯を解体し、個としてのサバイバルを迫った。そこにトレンドやノウハウの紹介といった即効性のあるトピックを扱うデザイン・ジャーナリズムが生まれた。デザインの議論は近代や社会を巡るマクロな視点を捨て、ミクロな実利の話に矮小化されていったといえるだろう。

現代のデザインを巡る言葉の状態は、このようなシフトが行き着いた先にある。これらの経緯のどの時点からデザインにかかわってきたかで、共有する前提はまるで違うはずだ。それに「名前を知らない」のは、それが「ただの名前」でしかないからだ。同じクラブに所属していれば自然と入ってきた名前でも、その外部からは、それぞれの人たちがどのような文脈において評価されるべきなのかという検証が必要だ。そしてその作業はまったくこれからだ。

共有する前提による分断の話をしたが、現代では使用する言語によっても見えてくるものが異なる。近代デザインは本質的に国際運動であったから、とくに欧米での実践は参照すべきモデルとして機能していた。それが80年代後半からの「デジタル革命」を最後の黒船として、日本のデザイナーの多くは海の向こうに目を向けなくなってしまった。にもかかわらず、その後に使用している機材やプログラムは完全に海外製に置き換わっているというねじれた状態にある。

1990年代末からのインターネットの普及は、新しい国際的な対話を開く可能性を予見させ、2000年代のブログの登場とともにデザイン系ニュースメディアとコミュニティが形成されていった。これら英語圏のメディアを通じて、モダニズムに対する批評的反省や歴史研究、現代のデザインを巡る政治性の議論が進んだ。冷戦構造解体以降のアジア圏や東欧圏を始めとする地域のデザイナーたちも少なからず、これらの文脈を参照してきた。

「グローバル化」のなかで西洋のモダンデザインがあらためてその世界性を強めていることにひとつの批判はあるかもしれないが、少なくとも、日本語圏のデザイナーはこの種の議論からほとんど切れている。つまり、日本のグラフィックデザイナーは歴史や世代としても分断されているし、国際的な議論からも分断されているという、二重の断絶状態にあるのではないか。

まずはこのような断絶を認めたうえで、もういちどグラフィックデザインの領域にある豊かなリソースを共有し、議論を深めていく必要があると考える。また、その際にはデザイナー自身が書くことが不可欠だ。そのようにな議論こそが、現代の技術や政治がデザインに与えるインパクトをふまえつつ、グラフィックデザイナーが主体として社会にかかわっていくための知的基盤を作っていくのではないかと考える。

また、専門分野としてのグラフィックデザインの枠組みについて強調しすぎたようにも思うが、その枠組みの前提となった科学や思想も現代デザインの枠組みをかたちづくった20世紀中頃に比べて大きく進展している。その枠組みからイメージや言語についてあらためて考えることで、たとえばグラフィックデザインとUI/UXが奇妙に分断されて議論される状況を乗り越え、ひとつの連続性のなかで捉える視点も確立されると思われる。

現状の見取り図を提示する必要からいきなり大風呂敷を広げてしまったようになったが、編集部としてはこれらの諸課題について読者と同じ地点から、グラフィックデザインについての対話を豊かにできるような話題をひとつひとつ提供していく予定だ。本稿で述べた展開のなかで登場するデザイナーや出来事についても、あらためて取り上げていくことになるだろう。「デザインに批評がない」という指摘は正しいかもしれないが、そう言い切る態度そのものが「ない」状況を強化してしまう。それはむしろ、いまから始まるものなのだ。

室賀清徳(むろが・きよのり)

編集者。グラフィックデザイン、タイポグラフィ関連の書籍企画、評論、教育活動にかかわっている。前「アイデア」編集長。Twitter: @kiyonori_muroga

公開:2020/04/22

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

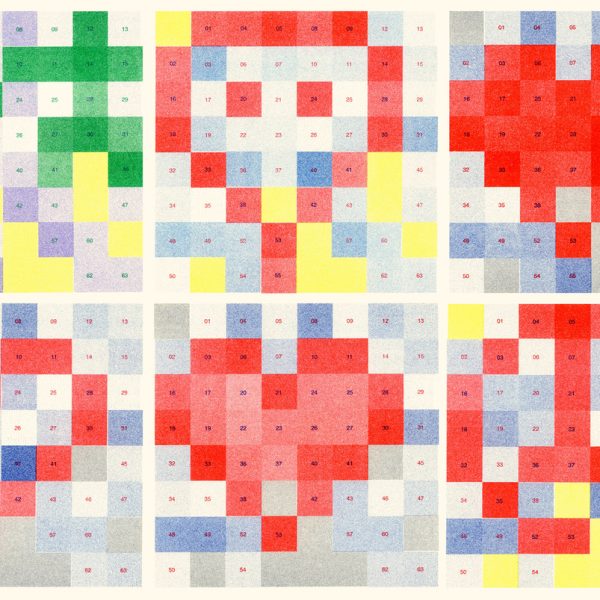

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子