『デザイニング・プログラム』

もうひとつの解説

戦後の国際タイポグラフィ様式を代表するデザイナー、カール・ゲルストナー(1930–2017年)の主著『デザイニング・プログラム』(独語版1963年/英語版1964年)。同書は絵画的な造形理論や実践的な職能マニュアルから離れ、デザインをシステマティックな論理でとらえた点で画期的な著作だった。同書が示している視点は現代なお重要なものとして多くの読者を引き付け、2007年に改訂版、2019年にオリジナルの復刻版(ともにLas Müller Publishers刊)が刊行されている。

実のところ、『デザイニング・プログラム』はオリジナル版から時を置かずして日本語訳(朝倉直巳訳、美術出版社、1966年)が刊行されていた。しかし、時代に埋もれるまま手に入りにくい状況が続き、その復刊を望む声はますます高まっていた。2020年10月、ついに同書の日本語版が新訳で刊行された。同書をいま読むことの意義や刊行の背景について監訳を担当した永原康史が解説する。

●新訳のタイミング

カール・ゲルストナーの『デザイニング・プログラム』を新しく訳し直したいと考えたのは、ジョセフ・アルバース『配色の設計』(ビー・エヌ・エヌ新社)の監訳を終えたすぐあとだったから、2016年初夏のことだ。翻訳権の取得交渉に時間を要し、ようやく決まったという連絡が担当編集者から来たのが秋も終わりのころ。さぁこれからだと思ったその矢先、2017年の正月にゲルストナー氏逝去のニュースが入った(亡くなったのは1月1日)。そして、出版は暗礁に乗り上げた。

私たちは、もうひとつ企画に挙げていたオットー・ノイラート『アイソタイプ』の編集と翻訳を進めることにした。半年をかけて『アイソタイプ』を上梓した頃には、もう『デザイニング・プログラム』の出版は諦めかけていたように思う。しかし、諦めきれずにいた2年後に事態は動いた。

2019年10月、フランクフルトのブックフェアにいた担当編集者から、新たに復刻版が完成し翻訳の許可が出たというメールが届いた。粘り強く交渉を続けてくれていたのだ。11月にギンザ・グラフィック・ギャラリー(東京・銀座)でゲルストナー展が決まっていたこともあり、ジャストタイミングと思われた。しかし、12月に新型コロナウイルスによるパンデミックが起こり、いわゆる自粛によるオンライン生活のなかでの仕事を強いられることになった。遅々として進まなかった作業も少しずつかたちになり、初夏にはドイツ語版も刊行され、この秋が始まったころにようやく私たちの手を離れた。数えてみると足かけ5年の仕事となっていた。

つらつらと刊行の経緯を述べたのは、なにも苦労話をしようというのではない。ここに記した時間に、モダニズム再考の機運のようなものが(私たちのなかにだけではなく)興っていたことを書きたかったからである。

2016年『配色の設計』以降の出版をたどってみると、17年にポール・ランド『ポール・ランド デザイナーの芸術』、18年、ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン『遊びある真剣、真剣な遊び、私の人生』(ともにビー・エヌ・エヌ新社)、19年1月に同じくブロックマンの『グリッドシステム』、10月にエミール・ルーダー『タイポグラフィ』(ともにボーンデジタル)と続き、12月にはラースロー・モホイ゠ナジ『ヴィジョン・イン・モーション』(国書刊行会)など、近代グラフィックデザインの名著が復刊、再編集あるいは初訳として刊行された。そしてこの11月には、ロビン・キンロス『モダン・タイポグラフィ』(グラフィック社)も出版される予定だ。

●ゲルストナーの時代

『デザイニング・プログラム』もこのモダニズム再考の文脈のなかで読まれるのだろうが、「モダンデザイン」と十把一絡げにはできない。たとえば、ブロックマンとルーダーはスイス派のデザイナーとして括れるとしても、ポール・ランドはまったく違う傾向をもつアメリカの作家だ。とはいっても、「まったく違う」と言い切っていいのかどうか。偶然にもこの3人は同じ1914年生まれである。1914年は第一次世界大戦開戦の年で、その戦争もものごころついたころに終わり、彼らは20年代から30年代にかけて10代の多感な時期を過ごす。ヨーロッパはアヴァンギャルド芸術運動の時代であり、アメリカではMoMAの設立など20世紀美術への萌芽があった(もちろんスペイン風邪によるパンデミックや世界大恐慌も忘れてはならない)。そして20代半ばのころ再び戦争が始まり、30歳で終戦する。その後、比較的被害の少なかった永世中立国スイスと戦勝国アメリカがデザイン復興の最前線となり、彼らがその中枢を担うことになる。モダニズムは20世紀前半のふたつの大戦を抜きに語ることはできない。

1930年生まれのゲルストナーは彼らの次の世代にあたり、ルーダーとは師弟関係にある。彼はスイススタイルの直系でありながら、新興してきたアメリカ広告業界のビジネススタイルを借りて成功を収めた。ゲルストナーの人と生涯については、『デザイニング・プログラム』に収録されているラース・ミュラー氏の解説に詳しい。

日本のモダングラフィックデザインをこの文脈で語るとすれば、戦後のグラフィックデザインを牽引した亀倉雄策、原弘はともに戦中のプロパガンダのデザイナーである。それを踏まえれば、日本宣伝美術会(日宣美)の「宣伝」が何を意味するのかをうっすらと理解することができるだろう。原は少し年長だが、亀倉はルーダーやブロックマンと同世代である。

ゲルストナーは田中一光と同年生まれ(30年)で、29年生まれの粟津潔、31年生まれの勝井三雄らも、同世代と括っていい。世代論に堕すつもりはないが、〈ルーダー、ブロックマン──ゲルストナー〉〈亀倉──粟津、田中、勝井〉という関係性は気にとめておいてもいいだろう。ゲルストナーは、粟津、田中、勝井らと同じく、戦争からの再建を担う新進のデザイナーだったのだ。

●現代と過去をつなぐプログラム

さて、『デザイニング・プログラム』の内容についても少し触れておこう。

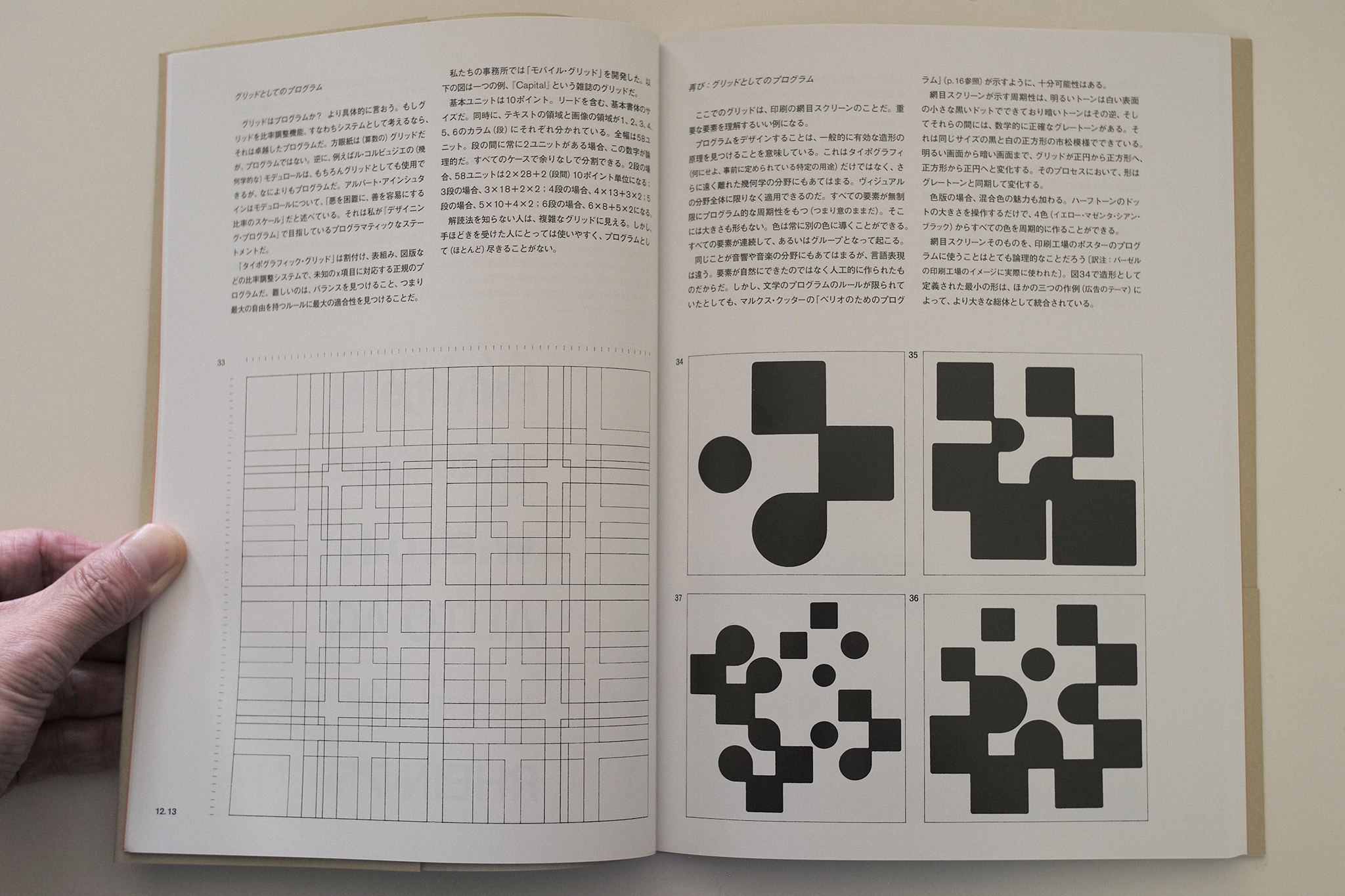

イントロダクションに位置づけられている最初の四つのエッセイで、ゲルストナーの意図するところはだいたいわかる。今でいうアルゴリズムとパラメータの関係について述べているのだ。その後の各章は個別に発表したものの再録なのだが、見事に一貫したテーマとして読める。

《書体としてのプログラム「古いアクチデンツ・グロテスクを新しい基盤に」》の章は今のバリアブルフォントに重ね合わせると、ゲルストナーが何を作りたかったのかが理解できる。《タイポグラフィとしてのプログラム「統合的タイポグラフィ」》では、コンクリートポエトリーへの傾倒がみてとれるだろう。このあたりがスイスタイポグラフィの真骨頂なのではないかと(個人的には)思うが、「文字組み」を昨今の「作字」に変えれば、言葉へのアプローチはさほど遠いものではない。

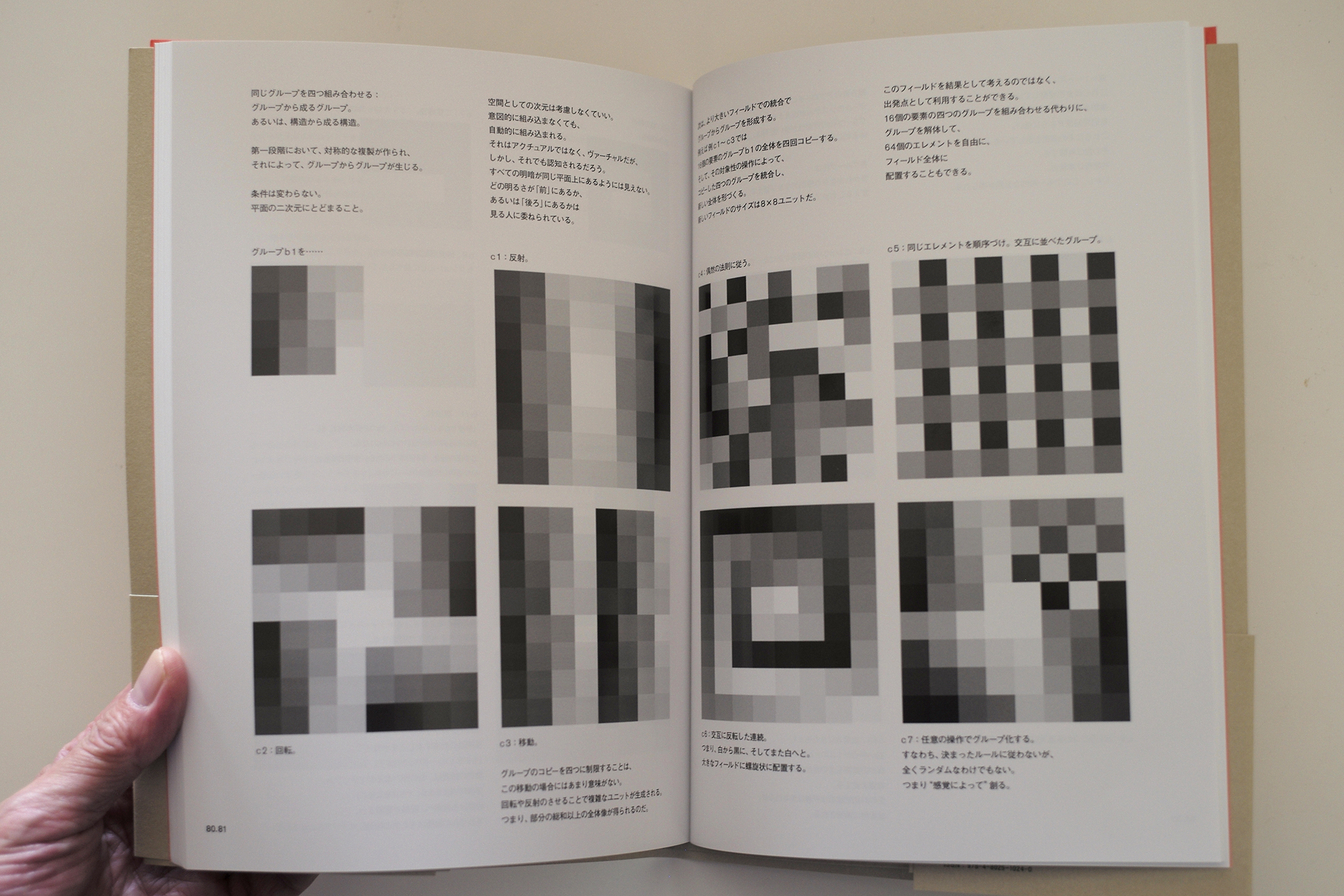

なかでも興味深いのは、《描画としてのプログラム「今の絵画を作るなら?」》の章で鑑賞者を制作者の側に引き込んで「鑑賞者が法則に従えば、たった一つの絵画だけではなく、そこからX個の可能性を見つけることができる」と語るくだりだ。つまり、制作者(画家)が作るのは法則であり、どのように観るかは鑑賞者の裁量だと言っているのだ。今の経験価値(Experience)という言葉に置き換えてもいいのかもしれない。最終章の《メソッドとしてのプログラム「構造と動き」》は、現在使われているどのプログラミング言語での描画にもあてはめることができるだろう。

私が『デザイニング・プログラム』の新訳を作りたいと思ったところは、ここにある。つまり、今の事象に歴史とつながる線を引くことができるのだ(たぶん未来に起こるであろうことにも)。それはアルバースの『配色の設計(Interaction of Color)』とて同じだ。インタラクションはデジタルメディアにおける重要な概念である。それをアルバースは20世紀中葉に色彩を通じて説いた。ゲルストナーの「プログラミング」も現代における重要な概念だろう。

歴史上に散らばる星々をつなぐ線を引いてみるのは悪い試みではない。線を引いたあとに何かのかたちが見えることがある。それを「星座(Constellation)」と呼んだ先人に感謝したい。ゲルストナーの『デザイニング・プログラム』は、今この時点において、ひときわ光り輝く星々と線を引くことができる希有な論考である。

著者:カール・ゲルストナー

監訳:永原康史

翻訳:ヤーン・フォルネル

装幀:市東基(Sitoh inc.)

ISBN:978-4-8025-1176-6

定価:本体3,500円+税

仕様:B5判変型/104ページ

発行:ビー・エヌ・エヌ新社、2020年

永原康史(ながはら・やすひと)

グラフィックデザイナー。多摩美術大学情報デザイン学科教授。電子メディアや展覧会のプロジェクトを手がけ、メディア横断的なデザインを推進している。著書に『インフォグラフィックスの潮流』、『デザインの風景』など。JAGDAデジタルメディア委員会委員長。

公開:2020/11/09

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩