SPINE vol.6

パンクは反動的なものだ。

抑え込まれたときの敵対的反応と同じである――ロネン・ジボニー『24時間リベンジ・セラピー』(Ronen Givony, 24 Hour Revenge Therapy)

Funeralは、マシュー・スコット・バーンズ(Matthew Scott Barnes)とチャド・ミラー(Chad Miller)が運営するニューヨークのデザインスタジオ。親友同士でもある二人が生み出す、視覚的に洗練された最先端の作品は現在、世界中で愛されている。二人ともバーモント・カレッジ・オブ・ファインアーツのグラフィックデザイン修士課程の卒業生だが、それ以前から深い親交があった。何年も前に共通の友人を介して知り合い、すぐに親しくなったという。二人ともそれまでの人生のほとんどがオハイオ暮らしで、バイクと大音量の音楽が好きという共通の趣味もあった。長年バンドを続けており、さらにツーリングを通じて、共通の闘い――パンク・ミュージックであれグラフィックデザインであれ、同じ道を志す同郷の友人と過ごす束の間の時間にお互い喜びを感じていた。

別々に活動をしていた頃は、二人はそれぞれに全米中で仕事をしていた。シリコンバレーでAppleの契約社員として働くほか、ケンタッキーやオレゴン、オハイオなどのスタジオにも勤めた経験があり、高い理想を掲げる政治家からタコス専門業者、バンド、タトゥーショップ、ライドシェアの多国籍企業にいたる多数のクライアントと仕事をしてきた。2019年、そんな二人に大きな転機が訪れた。ニューヨークのブルックリンに「Funeral」(「葬式」の意)という何とも不吉な名前のスタジオを設立したのだ。「安らかに働け(Work in Peace)」というブラックなモットーを唱えつつ、自社タイプフェイスの制作や洋服のデザイン、自主制作音楽のリリースのみならず、映画スタジオ、ホテル、製薬企業のためのコーポレートアイデンティティ、カタログ、ウェブサイトのデザインなども行ってきた。Funeralの設立以来、二人の作品は数々の賞を受けてきた。また、出版活動も幅広く展開し、ニューヨーク市内の大学で教鞭もとっている。

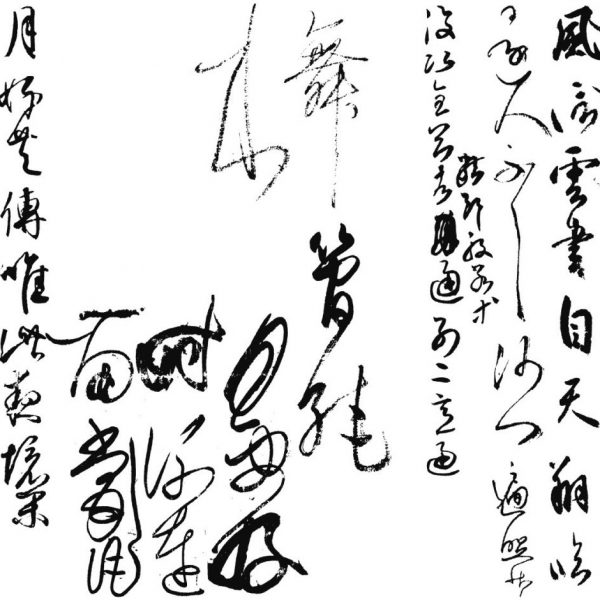

バーンズもミラーも独自の耽美的感覚をもち、視覚的に特徴のある作品を数多く生み出しているが、それ以外にもデザインの歴史や理論、文学に対する強い知識欲を持っている点でも共通している。明るい光が溢れるブルックリンのスタジオには、大判ファイルや作業テーブル、本棚、それにPCやスキャナーなどの必需品を設置したデスクがところ狭しと置かれ、デジタルだけでなくアナログ的なデザイン手法も積極的に取り入れていることが見てとれる。その根底にあるのは2人が共有するパンクとハード・コアミュージックへの情熱だ。「ジェイミー・レイドが手掛けたセックス・ピストルズの仕事、マルコム・ギャレットによるバズコックスの仕事、ピーター・サヴィルによるニューオーダーの仕事、これらのアートワークにはそのレコードを聴いたときの気持ちがすべて完璧にビジュアル化されている。そういうビジュアルは、曲を耳にするたびに脳に刷り込まれていく。そう、カルチャーにおけるデザイナーの役割を認識させられるよ。デザインの何たるかを思い知らされるね」とミラーはいう。

Funeralの本棚は実に幅広いジャンルをカバーしている。以下に代表的なものを紹介する。

ブルース・スターリング『シェイピング・シングス』

Bruce Sterling, Shaping Things

モノの本来機能が失われると思念的なテクノロジーの新しい形態が探求され、いわゆる「スパイム」に代表されるデバイスやアルゴリズムの潜在的未来形態(モジュラー式の自己永続的で自己動力型の永遠に動き続けるデバイスやアルゴリズム)が生まれると予見する「モノ理論」に関するBill Brownの考え方をさらに一歩進めた薄い本。大きく変動する未来とそこで生き残ろうとする設立間もないスタジオの希望には明らかな相関関係が感じられる。

ブライアン・レイ・ターコット『ファックト・アップ+フォトコピード』

Bryan Ray Turcotte, Fucked Up + Photocopied

1977年から1985年のパンクやハードコアのライブフライヤーを何百枚も集め、オマージュを捧げた作品集で、長年にわたり、ミラーとバーンズのデザインのインスピレーション源となっている。ハンドレタリングやインスタントレタリング、種々雑多なプリントを集めた同書は、この種のフライヤーコレクションとしてはもっとも示唆に富む一冊。

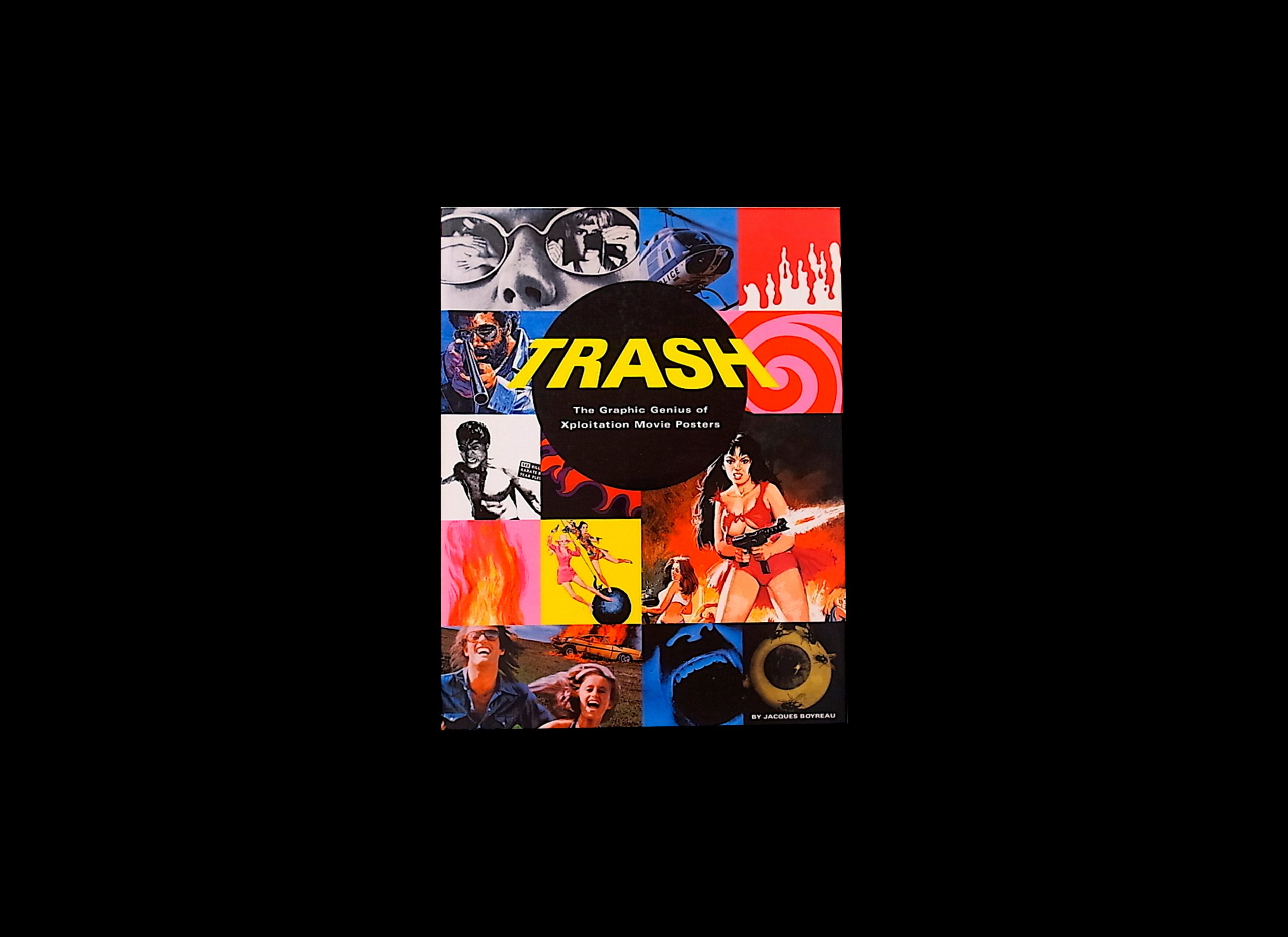

ジャック・ボイロー『トラッシュ:エクスプロイテーション映画ポスターの傑作グラフィック集』

Jacques Boyreau, Trash: The Graphic Genius of Xploitation Movie Posters

「Sex Trash」「Action Trash」「Sick Trash」「Race Trash」「Groovy Trash」「Docu Trash」の各章に分けて、1950年代から1980年代の一風変わった低俗な映画ポスターを計150枚以上掲載している。ゾンビ映画やアニマルパニック映画のポスター、スターたちのセクシーすぎる姿や普段着姿、さらには爆破シーンや無数の破滅のシナリオなどを集めた本書によって、かつての映画業界がどのようなもので、どこまでが許されていたかを垣間見ることができる。

リチャード・ブローディガン『アメリカの鱒釣り』

Richard Brautigan, Trout Fishing in America

ブローティガンの処女作(出版順としては2冊目)となる短編集で、1960年代初頭のアメリカの一般的な社会や文化に対する批判が見え隠れする著者の最高傑作。登場人物は変わらないが、中核的なストーリーラインがあるわけではなく、細かく分けられた章はこぼれ話のようにも感じられる。

Funeralとして理論と実践のバランスをどう取っているか尋ねてみたところ、「それはグラフィックデザイナーの基本だ」とミラーは答えてくれた。

「なんというか、うまく言えないけど、カヌーを漕ぐのと一緒だよ。自分でカヌーを漕いだことは2回しかないけど、どちらもひどい体験だった。片側だけ漕いでいると、くるくる回るばかりでどこにも行けないでしょ。どちらか一方だけ得意な人も見てきたけど、理論と実践のバランスが取れないと、そこで止まってしまうことを痛感する。」

こうした理論と実践に対する考え方やパンクの美的影響は、足袋をモチーフとしたヴィーガン・ブランド、ILYSMのブランド・アイデンティティやパッケージデザインをはじめ、Pinkoのようなパンクバンドのアルバムジャケットのデザイン、Barnesのオンラインギャラリー兼ショップであるUSBY.USなど、スタジオが関わってきたどのプロジェクトにも反映されている。

Funeral設立に当たり、バーンズとミラーは、カルチャーを創り出すという役割を担う、グラフィックデザイン業界における「エージェンシー」であることを意識したスタジオ作りを心掛けたという。

その試みは確かに成功しているように思われる……つまるところ、それは彼ら自身の「funeral」なのだから。

(訳:田口典子)

イエン・ライナム

イエン・ライナムは、グラフィックデザイン、デザイン教育、デザイン研究を横断的に実践している。テンプル大学日本校、ならびに、バーモント・カレッジ・オブ・ファイン・アーツ美術学修士課程専攻教授。カリフォルニア・インスティチュート・オブ・アーツ(CalArts)客員審査員。雑誌『アイデア』(日本) や『Slanted』(ドイツ)への寄稿やデザインに関する著作多数。http://ja.ianlynam.com/

公開:2020/10/15

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

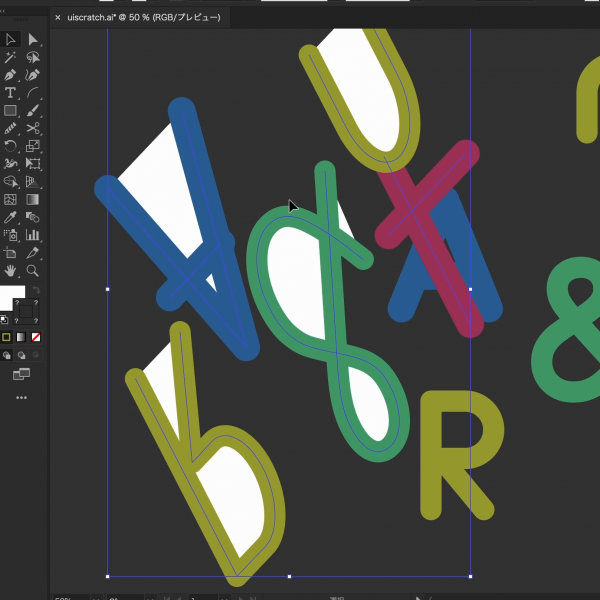

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

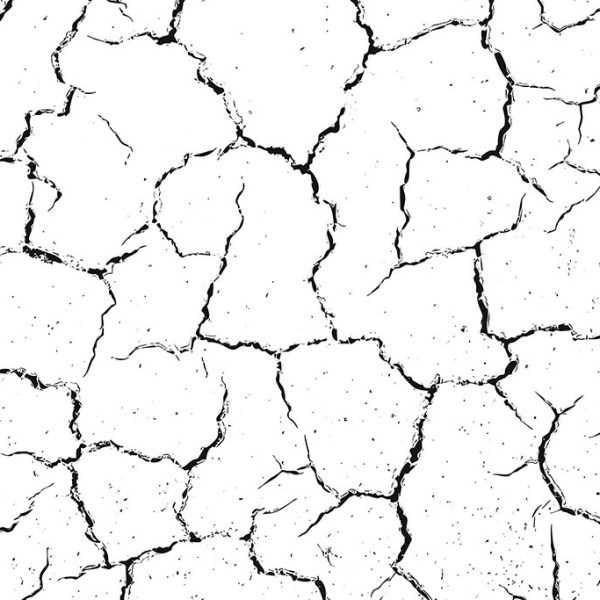

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

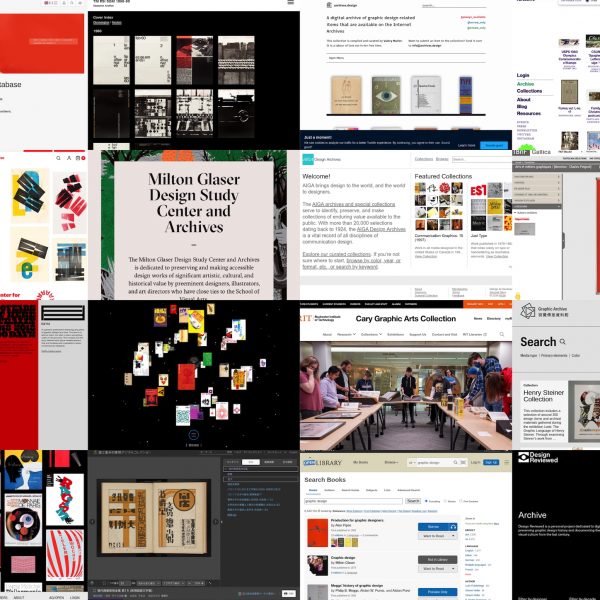

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子

69

69作り続けるための仕組みづくり/石川将也

68

68広告クリエイティブの現在地/刀田聡子

67

67音楽の空間と色彩/赤崎正一

66

66トークイベント 奥村靫正×佐藤直樹:境界としてのグラフィックデザイン/出演:奥村靫正、佐藤直樹 進行:室賀清徳

65

65『Revue Faire』:言行一致のグラフィックデザイン誌/樋口歩