エクスペリメンタル・ジェットセットとのインタビュー(解説)

エクスペリメンタル・ジェットセットのインタビュー掲載にあたって、出典元の解説を含めたイントロダクションとしてまとめたテキストだが、同一ページに掲載するにはいささか長すぎるためここに別エントリとして掲載する。見出し画像は作品集……というよりこれまでの作品やテキストを素材にした書籍プロジェクト『Statement & Counter Statement』(Roma Publications、 2015)。

「デザインとはなにか」「アートとデザインの違いはなにか」。これらの問いかけは21世紀のいまなお、無くなることがない。ちょっと検索するだけでも、この話題を取り上げたサイトや疑問の声が膨大に現れる。「アート」も「デザイン」も外来語として日本語のなかですでに広く定着した言葉ではあるが、もともとは別の言語の言葉である。つまり日本語話者の日常生活の圏内にはない概念なので、直観的に分かりにくい。

それゆえに、「デザイン」「アート」という言葉を冠にするメディアやビジネスも減ることはない。そこではこれらの要素はよく分からないけれどもポジティブな価値や効果をもたらす差異化の材料としてアピールされる。そうやって言葉が流通することで、この分からなさの構造が再生産、強化される仕組みになっているようだ。

もちろん、だれでも辞書を引けば二つの言葉の定義は明らかに異なる。手元の辞書(『新英和大辞典』研究社)を引いてみれば、「art」は、まず「芸術」として説明されていて、「design」は「下図[図案]を作る、〈建築・衣服などを〉設計する、 デザインする」とある。

定義はもちろんのこと、学校、市場、産業としてもそれぞれ別個になりたっている。でも、それでなんとなく腑に落ちない、我流に理解する人が減らないのは、大きくはふたつの理由からだと思う。

ひとつはこれらの言葉が西洋古代さかのぼる根を持ち、その語源や意味の広がりが日本語では見えにくいからだ。語源的には「art」はラテン語「ars(術)」、「design」は「designare(示す、計画する)」にさかのぼる。とくに後者は接頭辞「de(~から)」と「singnum(しるし)」で構成されている。これらの言葉は時代と共に意味の広がりや語形の変化を見せながら、中世や近世の英語に入ってて、それがようやく百年ほど前に日本語に入ってきた。

つまり、表面的な定義だけなぞっても、言葉が引き連れている世界観は摑みにくい。絵画で下絵を描く「デッサン」という言葉は、まさに「デザイン」と同じ語源に由来するように、ここからここまでが「アート」で、ここからが「デザイン」と線が引けるような成り立ちではない。

にもかかわらず、「デザインとは○○である」というような恣意的、キャッチフレーズ的な警句がデザインメディアやマーケティングのなかで用いられ続け、「デザイン」や「アート」を一部の人だけが真に理解できる神秘的な領域としてきた。

もうひとつは、近代に入ってデザインが社会的な領域として立ち上がってくる段階で、先行して制度化されていた「アート」の下位領域と認識されていた時代の残滓が人間の承認欲求なアイデンティティという面倒くさい部分を微妙に刺激してしまうからだと思う。

たしかに、日本のグラフィックデザインの歴史を説明する際にも、「画家崩れ」的な領域として不当に低くみられたデザイナーが、自律的な社会的立場を確立するという物語がしばしば採用されがちだ。アートに対するコンプレックス感覚は戦後世代のデザイナーには、(本人がそう思っていたかどうかは別にして)共有されている感覚だろう。

20世紀終わり頃までのそのような空気に、ある変化が表れたのは、2000年代最初、グローバルな新自由主義経済の流れが一般生活のレベルでも体感されはじめた時期だった。著名デザイナーの言説に牽引されるかたちで「デザインとは問題解決である」という「問題/解決」のモデルに注目が集まったのだ。

このような問題解決モデルはグラフィックデザインの世界では、古典的ともいえるものであって、2000年代の時点でとくに目新しいものではない。しかし、「グローバル・スタンダード」の潮流が押し寄せる中でのこのステートメントは、日本で根強かったデザイナーをアーティストのサブカテゴリとする理解のなかで新しく響いた。

この動きは、日本で見過ごされていたデザイナーの社会的役割を再提出してみた点では一定の影響力をもち、「アート=自己表現、問題提起」「デザイン=問題解決」という説明が、啓蒙的な口上としてネットやメディア上で流通、定着していった。

しかし、それは基本的なデザイン観や思想のレベルで導入されたというよりも、現場の説得術として、あるいはデザイン関連の啓発ビジネスの材料として消費されるにとどまったように思える(その後の続いた「○○デザイン」や「デザイン思考」などにも同様の傾向がある)。

そしてこの時期以降、日本のグラフィックデザインにおいては「問題解決」方式と資本主義的原理の帰結としての「分かりやすい(=対費用効果の高い)デザイン」が幅を利かせるようになっていったように感じられる。

つまり、この四半世紀のグローバルな情報資本主義の展開のなかで、日本のデザインは「分かりやすさ」「コスパの良さ」のなかでリ再編成され、非・人間的、非・文化的な方向にやせほそってきた……というのは悲観的すぎるだろうか。少なくとも、20世紀のデザイン史にみられた文化的な多様性はすっかり無くなってしまった。

このような状態から抜け出すためには、デザイナーがまず「デザイン」の分かりにくさの構造を捉えることからはじめたほうがいい。西洋の「デザイン」概念がどのように世界性を獲得し、日本の社会と文化がそれらをどのように受容してきたか、近代の100年はもちろん、500年、1000年のスパンで自分の立っている場所の歴史的、構造的にマッピングする。そうすることではじめて、たとえば日本の文化が蓄積してきたリソースを再発見し、デザインのなかで活用していくことも可能になるはずだ。

さて、前置きがずいぶん長くなったが、今回はオランダ・アムステルダムを拠点にして活動するグラフィックデザインチーム、エクスペリメンタル・ジェットセット(以下、EJ)のインタビューを紹介したい。

EJについては現代オランダを代表する活動を見せるデザインチームとしてすでに多くの紹介事例があるので、くわしい紹介は不要だろう。彼のサイトにはこれまでの膨大な仕事のアーカイブがまとめられている。https://www.experimentaljetset.nl/

2005年に行われたこのインタビューは、もともとイギリスのデザイナー、リュシエンヌ・ロバーツ(Lucienne Roberts)[http://luciennerobertsplus.com/] が聞き手を務めるたインタビュー集『Drip-dry Shirts』(AVA Publishing、2006)のために収録されたものだが、その後、改訂を加えられロンドンのホワイトチャペル・ギャラリーとMITプレスが刊行したアート評論のアンソロジーシリーズ「Documents of Contemporary Art」の1冊で、批評家アレックス・コールズが編集した『デザインとアート(Design and Art)』に収録された。この邦訳はこのバージョンに基づいている。

このアンソロジーがなかなか面白いので、まずその背景を簡単に説明する。90年後半以降、「デザイン」と「アート」の境界や、両者を横断・統合するような作品やプロジェクトが目立って登場してきた。それは、デザインとしての機能性を持っているが、アート的なコンセプトづけをしたプロダクトや、その反対に、建築、インテリア、グラフィックといったデザインの機能性や社会との関係性を持ち込んだアート作品であった。

そのような作品群を参照する「デザインアート(Designart)」という用語も造語されて、この状況についての議論が深まった。と同時に、ライフスタイルやファッションの文脈からも関心が集まり、「デザインアート」が商業的に消費されることにもなった(現代美術家とブランドのコラボモデルを思い出す)。

この評論集はおもに戦後の文脈にしぼってこのトピックにかかわる重要なテキストや実践者のインタビューで構成され、デザインとアートのかかわりとつながりについてさまざまな角度から考える材料を与えるものとなっている。グラフィックデザインに馴染みのある方面ではここで紹介するEJのほか、Linda van Deursen、Bruce Mau、Paul Rand、M/M、Rick Poyner……といった名前がリストされている。

『デザインとアート』に収録されている論考のなかでも重要な扱いをされているテキストと思われるのは「デザイン」と「アート」の問題系を語源から追いかけたヴィレム・フルッサー「デザインという言葉について」である。このテキストについてはフルッサー『デザインの小さな哲学』(瀧本雅志訳、鹿島出版会、2009年)に邦訳が収録されている。重要なテキストなので一読をお勧めしたい。

もちろんアートとデザインのつながりという議題はとくに新しいトピックではない。ロシア構成主義やバウハウスをはじめ、モダンデザインを起動させていったのはアートとテクノロジーのあいだに働くダイナミズムだった。

だが、本書が言うようなアートとデザインの新しいハイブリッドが近年観測されるというならば、それはやはり2000年代以降のテクノロジーやマーケットの変化が、それまで固定化されていたジャンルや概念の枠組みがダイナミックに再編しようとする動きとかかわっているであろう。

私は「デザインアート」について文献で知る以上の知見はないが、同時代的にはいろいろ思い当たる節はある。近年注目された「クリティカル・デザイン」もアート的なコンセプト性をデザインに持ち込んだ例ではないか。また、デザイナー自身による出版やプロダクト制作、それらの流通が容易になったことで、マスプロを離れたアートピース的なものづくりも生まれている。2000年代以降、欧米の文化関連プロジェクトに従事するデザイナーたちが、アートや建築のコンテクストにより編集的に関わっていったことも、このような潮流と無縁ではないだろう。

これらのアートとデザインをまたぐ動向には、当然ながらそれぞれの歴史やコンテクストが前提とされている。そしてこのコンテクストへの視点こそは、日本のこれまで顧みられてこなかったところだ。

話をEJに戻そう。今回紹介するEJのインタビューは、すでに十年以上前のものであるが、彼らの仕事の背景にある透徹した歴史的コンテクストへの眼差しを読み取ることができる(テキスト内には先述したような「問題解決」「アートとデザイン」への言及もある)。

サンセリフ書体によるタイポグラフィが印象的なEJの仕事は、この20年間の世界的なグラフィックデザインの動向に大きな影響を与えてきた。もちろん、EJのデザインがひとつの「オリジナル」として他者がそれを真似た、という単純な話ではない。表面的に似たような素材や構成を使っていても、その発生や形成のされ方にはさまざまなアプローチがありうる。

そのような流れのなかにあってなお、EJの仕事は傑出した強度を見せてきた。本インタビューは、そんなかれらの仕事にみられる説得力を裏付ける、グラフィックデザインの文化・歴史コンテクストへの意識が強力に表明されたものとなっている。

室賀清徳、本誌編集長

公開:2020/07/20

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

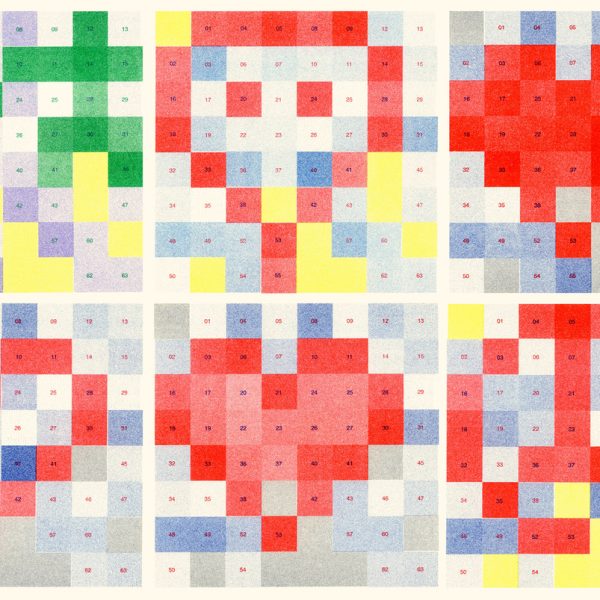

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子