デザインジャーナリスト臼田捷治の編集と執筆

近年、装幀家・菊地信義に迫ったドキュメンタリー映画が公開されたり、ブックデザインをテーマとした書籍が相次いで刊行されたりするなど、装幀周辺の動きが目立ってきている。

なかでも2020年に刊行された書籍『〈美しい本〉の文化誌——装幀百十年の系譜』は、明治から令和までの近代日本の装幀史をまとめた本として、新聞各紙の書評で紹介され話題となった。この本の著者である臼田捷治(うすだ・しょうじ)は、1999年から装幀に関する本を書き始め、日本タイポグラフィ協会顕彰・第19回 佐藤敬之輔賞を受賞。78歳となる現在も文字文化、グラフィックデザイン、現代装幀史の分野で執筆活動を続けている。

そんな臼田が執筆に専念する前、デザイン誌の編集者として過ごしていた頃の様子はあまり知られていない。彼がどのような経歴を歩み現在の活動に至ったのか、それと並行してデザインの世界の流れをどのように見てきたのか。

本インタビューでは『デザインの現場』(1984〜2010年、美術出版社から刊行されていた隔月刊デザイン誌)の元編集長、宮後優子と本サイトの編集長、室賀が聞き手となり、1960年代から2000年頃までの臼田の仕事と当時のデザインを取り巻く状況について話を聞いた。

臼田は1943年、長野県生まれ。高校まで同県佐久で過ごし、大学進学に合わせて上京。1963年に早稲田大学 第一文学部に入学する。

高校時代は絵が好きで、美術クラブに入っていました。でも、絵を描くか、勉強するか、どっちつかずでした。美術史や美学など理論系の学科に行きたくて、当初は東京藝大の芸術学科を目指していました。一浪しましたが、予備校にも行かず、田舎で家の農業を手伝いながらの勉強。じつに中途半端な自宅浪人生活を経て、早大一文の美術専修に拾ってもらいました。

在学中はサークル活動も諦めて、アルバイトだけは一生懸命しました。親の負担を軽くしたいという一心からです。結果として本に関わるような形になりますが、製本会社のアルバイトが多かったです。謄写版(ガリ版)の会社の校正の仕事や、大学から近い新宿区鶴巻町の教育書関係の出版社で、返品されてきた本のカバーの掛け替えや倉庫の整理手伝いなどもしました。

就職活動では出版社などを受けたのですが、みな落ちました。そんなことがあった後に、早稲田の美術専修の先輩が上司にいた縁で、日本通信美術学園という通信教育の会社に受かったんです。そこでは文部省認定だったレタリング通信教育の受講生向け機関紙の編集を主に担当して、1970年まで3年ほど働きました。当時はレタリングのブームと相まって、活字もホットタイプ(金属活字)からコールドタイプ(写真植字)へ移行した時期でした。写植の需要が増えてきて、写研のタイプフェイスコンテストも始まり、新書体への期待とその創作の機運が高まっていた頃ですね。

話は前後しますが、大学入学と同時にちょうど刊行の始まった社会思想社の廉価な文庫版『近代世界美術全集』(現代教養文庫)の11巻目に「近代建築とデザイン」編がありました。川添登と高見堅志郎の共著。それを読んだことなどがきっかけでデザインにも興味を持ち始めていたので、就職先がデザイン関係であることに不思議な巡り合わせを感じます。

一方、1960年代当時のデザインを取り巻く状況はどうだったのだろう。1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万博などの国家的イベントがあり、日宣美(日本宣伝美術会。1953年から広告やグラフィックデザインの作品公募を始め、新人の登竜門として機能したデザイナー団体。1969年に解散)が大きな役割を果たしていた頃だ。

当時、京橋の大日本インキ(DIC)の中に「プラザDIC」というギャラリーがあって、デザインやイラストの展覧会をしていました。主だったところは、他に銀座松屋のデザインギャラリーぐらいだったでしょうか。グラフィックデザイン関係の展示空間や催事はまだ限られていましたね。

レタリング通信教育の会社に入ったので、いろんな情報が入ってきて、デザイン全般に関心をもつようになりましたが、日宣美展は残念なことに1968年に上條喬久さんがグランプリをとった最後の展示をかろうじて見ただけでした。日宣美が過激派からの批判を浴びた結果、翌69年の日宣美展の公開展示は中止となり、会も解散に追い込まれました。

当時は日宣美展がなくなって「大きな物語」が崩壊した感じでした。日宣美の解散でアドバタイジングを核とするグラフィックデザインが停滞するという転換期を迎えました。その結果、宣伝美術中心から新しいビジュアルコミュニケーションデザインへと移行するという、これまでにない潮が流れ始めるんですね。

1970年にレタリング通信教育の会社を辞めた臼田は、美術出版社に転職。当時、美術出版社が刊行していた雑誌は『美術手帖』『みづゑ』『デザイン』の3誌。そのなかの『デザイン』編集部で編集者として働き始めた。

試験と面接を受けて入社したんですが、なぜか男子のみを採用するという条件付きで、年齢の上限が27歳まで。僕はギリギリだったんじゃないかな。採用されたのはラッキーでしたが、先輩格の女性社員から「あなたは男子だけの募集で入ってきた」と嫌みを言われたものでした。

最初は書籍編集部にいたんですが、『デザイン』にもう一人欲しいということで雑誌に移りました。『デザイン』の編集部は3人、そこに私が入って4人になりました。当時は月刊誌だったんです。

編集長は奥田昭夫さんでした。奥田さんは僕の1歳上くらいで、ほとんど同世代の20代の4人で雑誌を作っていましたね。奥田さんは関心の領域が非常に広い方で、デザイナーの他に評論家の多木浩二さんや草森紳一さん、写真家の中平卓馬さんといった方々にも原稿を依頼し、思想的なものも取り上げていました。編集長が特集や連載を主に企画して、他のスタッフはそれに沿うという感じでした。

奥田さんはまた時代感覚に鋭いところがあったので、一方で「反デザイン」を志向したときがありました。当時の社会そのものに既成の権威への異議申し立ての熱い風が吹いていましたからね。同じ急進的な立場にあった木村恒久さんなどに積極的に原稿依頼していました。そのような編集姿勢だったので、誌面はデザイン界全体が目指す方向とは少し離れていた側面もあって、口幅ったいことを言うと、当時の少なからぬデザイナーから違和感をもたれた部分があったのではないかとも思います。

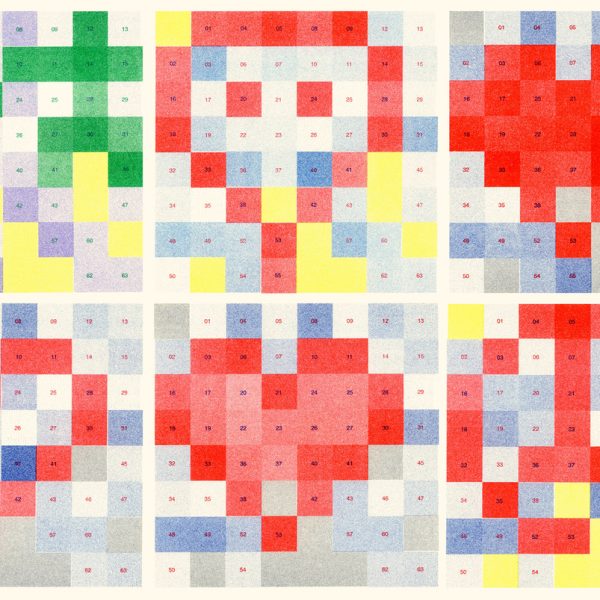

『デザイン』は創刊以降、何度かリニューアルを繰り返した。1959〜72年は月刊(『デザイン』No.1[1959. 10]〜No. 1164[1972. 12])、1973〜77年は季刊(『季刊デザイン』No.1[Spring. 1973]〜No.16[Winter. 1977]、1977〜79年は隔月刊(『デザイン』1号[1977. 11]〜11号[1979. 5])となる。

月刊での売れ行きが落ち込んで、1973年に年4回刊行の季刊誌へと大胆にリニューアルをしたんです。判型も大判になって、森啓さんがデザインを担当しました。月刊の頃は、編集部のなかでデザインやレイアウトも全部していましたが、季刊になってから外部の方にエディトリアルデザインを依頼するようになったわけです。

季刊になったときに、編集部のスタッフは、奥田さんと僕の2人になったんです。僕は月刊時代と同じように、展覧会情報などの細かいニュースやコラムなどが主な受け持ち。一番大きな特集はもっぱら奥田さんが企画担当していて、僕はあくまでサブで手伝っていました。

企画面では森啓さんからのサポートが大きかったと思います。森さんは大学でも教えていて、学究肌のデザイナーでした。雑誌のデザインだけでなく、記事についてのアドバイスもいただき、欧文書体、活字、エディトリアル、装幀の特集などは森さんの意見の反映だったはずです。

その後、美術出版デザインセンター(美術出版社のグループ会社で、展覧会の図録などを制作していた会社)でデザイナーをされていた田淵裕一さんが編集長になりました。食や性の特集をしたのですが、4号出して挫折して1年で終わった。次に僕のところにお鉢が回ってきて、1977年に編集長になりました。会社からは「隔月刊にして『アイデア』に対抗しろ」って言われましたね。

編集長になり、ようやく自分の思うような雑誌づくりができるようになったとき、どんな雑誌を作ろうとしたのだろう。会社の経営状況が悪化するなかで、臼田はどのように奮闘していたのだろうか。

本来のオーソドックスなデザイン雑誌にしようと思ったんです。デザイナー一人をフォーカスして大きく取り上げようという感じで、最初の特集は杉浦康平さんでした。

当時は杉浦さんや勝井三雄さんらの戦後第2世代が本文組を含めて、出版デザインの領域でさまざまな挑戦をしていました。出版業界にはそれまでに社内で培ってきたノウハウとスタイルがあるから、大手ほど杉浦さんらの提案を受け入れるのには抵抗があったと思います。杉浦さんらが新たな座標を示すことで、程なくしてデザイナーの存在が認められ、それまでにはない可能性が注目を集める状況を迎えた。平野甲賀さんが晶文社の装幀を手掛け始めたのもこの頃です。そんな流れを自分なりに雑誌に反映させられたかなと思います。

当時は、雑誌編集者が取材して原稿にまとめるというより、原稿を依頼して書いてもらうという、書籍に近い作り方をしていました。テキスタイルの特集を組んだりして、自分なりにいろいろ試行錯誤したんですけれど、肝腎の売れ行きはかんばしくなかった。最後の11号で特集したのは平野甲賀さんでしたが……。

当時のデザイン雑誌は、『アイデア』や勝見勝さんの『グラフィックデザイン』などがありましたが、日宣美が崩壊したことでデザイン界は一枚岩ではなくなった。互いの拠り所も分散し、個別化していった時代でしたから、雑誌づくりも大変でした。すでに述べたように、新しい次の動きがはっきりと形をなしてきたわけですが、デザイナー間の価値観の違いが対立するような構図を描くこともしばしばあって、今にして思えば大きなターニング・ポイントの渦中だったんでしょうね。逆に言うと、日本のデザイン文化の多様化であり、個々のジャンルの成熟の証しでもあるわけです。

会社から「とにかく売れ行きが悪い。休刊にする」と突然告げられました。1979年のこと。ですから僕の編集長の期間は短かった。編集者としての力の無さを思い知らされるわけです。美術出版社での最後の1年間は配置換えされて広告部でした。美術出版社が四谷から神保町の貸しビルに移るのもほぼ同時期。借入金も増えて、会社の業績は一段と悪化していたんですね。

1970年代をデザイン雑誌の編集者として過ごした臼田は、何に興味をもち、どんな人たちから影響を受けていたのだろうか。

また時代が戻りますが、一番関心のあったタイポグラフィに関しては、大日本印刷OBの小池光三(みつぞう)さんから触発されました。小池さんは当時、四谷三栄町に住んでいて、市谷本村町にあった美術出版社にも近かったんです。『印刷デザイン:印刷とグラフィック・デザインのための序説』(小池光三著、ダヴィッド社、1968)や『デザイン製版』(小池光三編著、印刷学会出版部、1968)という本も相次いで出しているんですよね。

当時、地下鉄茗荷谷駅の上のビルにあった、高橋正人さん(東京教育大学教授)が主宰していた「ヴィジュアル・デザイン研究所」で、小池さんは講師の一人としてタイポグラフィを教えていた。その講義を聞きたくて夜間の理論科に1年間通いました。小池さんはバウハウスなどのモダニズムに即した研究が中心でしたから、新しさを感じたんですね。

デザイナーでとくに影響を受けたのは、杉浦さんです。ビジュアルコミュニケーションへとデザイン表現の軸足が移るなかで、その主導的な役割を果たして、今日につながる地平を鮮やかに深めたのが杉浦さんでした。あと、同じような考え方の森啓さんからの感化もあります。森啓さんは「本当の天才中の天才は杉浦康平さんであり、横尾忠則さん」と言っていたのが印象深いです。奥田さんが編集長のときに横尾さんの特集を組んでいます。

1980年代になると、臼田は美術出版社を離れ、通信教育の会社に戻って書道関連の仕事に就いた。CIブームやバブル景気でデザイン業界が華やかだった頃、どのようにデザインを見つめていたのだろうか。

美術出版社には10年ほどいて辞めたのは1980年でした。その後、書道の通信教育を始めるから来ないかといわれて、また日本通信美術学園に呼び戻されたんですね。ところが、書道の通信教育も競合相手が多くて長く続かなかったので、レタリング通信教育の会報誌の編集の手伝いなどをしていました。

1988年からは西東書房という書道関係の出版社に入り、嘱託社員としてPR誌を作っていました。そのつながりで、評論家としても活躍する書家の石川九楊さんらとも知り合えました。また、『デザインの現場』など、頼まれれば他の雑誌にも記事を書いていましたね。

当時の状況は、やはりセゾングループの存在感が格別でした。代表の堤清二さんプロデュースのもと、1970年代から西武池袋店を起点にはっきりした戦略を打ち出し、デザイン界の活性化と再編の起爆剤になったと思います。セゾンには田中一光さんを中心に、福田繁雄さん、松永真さん、五十嵐威暢さん、インテリアの内田繁さん、杉本貴志さんなど多彩な才能が参加していました。ロゴタイプやマークを含むシステマティックな展開は、その後のCIブームを先駆ける成功例のひとつでしょう。1980年には次のプロジェクト「無印良品」もスタートさせていますしね。

1990年代も引き続き、書道関係の出版社に籍を置く臼田に転機となる仕事が訪れる。ギンザ・グラフィック・ギャラリー(以下、ggg)で1995年に開催された「日本のブックデザイン展1946-1995」だ。この展覧会は、田中一光、勝井三雄、柏木博監修のもと、戦後のブックデザインを総括する試みで、同名の図録も制作された。臼田はgggから依頼を受けて、この展覧会と図録のためのリサーチや資料整理などを手伝うことになる。

当時は、会社にいながらgggの仕事をしていました。銀座にあるgggに行って資料を調べたりしていましたから、社内では「あいつ、またいなくなったぞ」などと言われたりしていたのかも……。他にもいろいろ外の仕事をやっていたので、結局リストラされるわけです。

実はその頃、癌になったんです。左上腕部でした。たんなる腫瘍かと思っていたら悪性だった。会社をリストラされたので治療に専念でき、タイミング的にも幸いしたんですけどね。1999年、56歳のときでした。

「日本のブックデザイン展」の仕事が終わろうとする頃合いに、一緒にそれまで協働していた美術出版社OBの、僕より年配のフリーの女性編集者の方が「臼田さん、装幀の歴史の本を書きなさいよ」と勧めてくれて本を書き始めました。90年代の後半ですね。僕が装幀史に関心を持ち始めたのは、「日本のブックデザイン展」に協力したこととともに、杉浦康平さんや平野甲賀さんの活躍、それに次世代の菊地信義さん、戸田ツトムさんらの台頭があずかっていると思います。

そして1999年、初めての著書『装幀時代』(晶文社)を出版。原弘から戸田ツトムまで11人のデザイナーを紹介しながら、その時代背景、デザインがもつ意味、出版文化に及ぼした影響などを探った本書は、新聞の書評でも紹介され、高い評価を得た。「日本のブックデザイン展」で戦後の装幀史を体系的に調べた経験が活きたといえる。

以降、『現代装幀 』(美学叢書02、美学出版、2003)、『装幀列伝——本を設計する仕事人たち』(平凡社新書、平凡社、2004)、『工作舎物語 眠りたくなかった時代』(左右社、2014)、『書影の森——筑摩書房の装幀1940−2014』(みずのわ出版、2015)、『〈美しい本〉の文化誌——装幀百十年の系譜(Book&Design、2020)』など装幀に関わる本を次々に執筆するようになる。

僕の一連の本では、詩人、画家、版画家、編集者など、デザイナー以外が手掛けた装幀も取り上げ、わが国独自の装幀のあり方に光を当てたという自負はあります。『東京人』2021年9月号の小特集「山高登 追憶の東京」に、編集者であり木版画家であった山高登さんの装幀本についての対談記事を載せてもらったのですが、デザイナーではない人の装幀もまた好きですね。その対談のお相手も、河出書房新社の編集者を経て装幀家として活躍している藤田三男さんでした。

ひとつのことを掘り下げるタイプではないので、ずっと列伝的なものを書いてきましたが、2020年に出版した『〈美しい本〉の文化誌』は、その総仕上げ的な感じです。

編集の仕事を続けてきた臼田にとって、装幀は身近なものであり、長年関わってきたレタリングや書道などの文字表現とも密接につながるテーマである。文字のどんなところに惹かれるのだろうか。

レタリングから始まって書まで、今まで文字に関わってきたことは確かです。文字のなかで何が一番好きかといわれたら、やはりレタリングです。活字に近い様式美がありながら、手書きですから唯一無二であることに惹かれます。そんなことで僕の原点はレタリング。恩地孝四郎の書き文字に最も心引かれています。あと、高橋錦吉。『美術手帖』の最初の題字も高橋錦吉が書いたといわれています。

また、レタリングは大正と昭和初期のプロレタリアートとも関係があると思います。レタリング、書き文字によって時代を突き動かそうという、反体制プロパガンダの一翼を熱く担っていた。平野甲賀さんのレタリングもただ目新しいということだけではなく、決まり切った形への批判から来ていると思います。活字に偏った題字デザインに迎合しないで、新しい世界をレタリングによって打ち出そうという反骨精神を感じるんです。

平野さんのような個性の際立つ文字がある一方で、看板書きのような実用としての文字や商業的なニーズに応える文字もあったわけですが、そういう書き文字も好きですね。『広辞苑』など岩波書店関係の題字を40年くらい書いていた五島治雄(ごとう・はるお)さんという方に取材したこともあります。

恩地孝四郎による『書物と装釘 Ars libros 第二號、第三號』(装釘同好會編、1930)

自身の装幀論について「総仕上げ」をしたという臼田に、今後取り組んでいきたいテーマについて聞いた。

美術出版社時代に働いていた70年代の四谷の地誌について書きたいと思っています。当時の四谷界隈は亀倉雄策がちょっと前まで住んでいたり、亀倉と同年生まれの重鎮である伊藤憲治が事務所を構え、モダニズム建築の大御所である前川國男の事務所ビル内にプロダクトの柳宗理の研究所が入っていたりと、独自の文化圏を形成していましたから。

取材時、臼田が影響を受けた人物として名前を挙げた、杉浦康平、森啓、小池光三、恩地孝四郎、平野甲賀も文字に深く関わってきた人々だ。編集者として30年、著者として20年近く活動を続けてきた臼田の根底には、文字がある。今まで編集者として関わってきたレタリング、タイポグラフィ、書道など文字に関する知見の積み重ねが、装幀そして出版文化という大きなテーマとなって、臼田の執筆活動を支えているように感じたインタビューだった。

臼田捷治(うすだ・しょうじ)

1943年、長野県生まれ。『デザイン』誌(美術出版社)編集長などを経て1999年からフリー。グラフィックデザインと近現代装幀史、文字文化についての編集・執筆活動を行う。日本タイポグラフィ協会顕彰 第十九回佐藤敬之輔賞を受賞。

[主な著書]

『装幀時代』(晶文社、1999)

『現代装幀 (美学叢書 (02)』(美学出版、2003)

『装幀列伝——本を設計する仕事人たち (平凡社新書)』(平凡社、2004)

『杉浦康平のデザイン(平凡社新書)』(平凡社、2010)

『工作舎物語——眠りたくなかった時代』(左右社、2014)

編著『書影の森——筑摩書房の装幀1940−2014』(みずのわ出版、2015)

『〈美しい本〉の文化誌——装幀百十年の系譜』(Book&Design、2020)

宮後優子(みやご・ゆうこ)

Book&Design代表。1993年、東京藝術大学 美術学部 芸術学科卒業後、出版社で編集者として勤務。1997年より、デザインの取材、編集に従事。デザイン専門誌『デザインの現場』編集長、文字デザイン専門誌『Typography』創刊編集長を経て、2018年に浅草で個人出版社・ギャラリー「Book&Design」を設立。2010年より青山ブックセンターでタイポグラフィイベント「TypeTalks」を共同企画・運営。2011年より東京藝術大学、桑沢デザイン研究所 非常勤講師。

http://book-design.jp

公開:2022/02/04

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子