Low-Tech, Lo-Fi, Instant

DTPの登場やインターネットの発展は、70年代のヒッピー文化と西海岸コンピュータ文化のつながりを考えれば、ある意味必然だった。しかし、それはいまや巨大な情報産業へと変貌を遂げ、私たちの生活をフラットなスクリーンを通じて管理するようになってしまった。この状況に抗うかのように、近年、デザイナーたちはリソグラフのようなローテクな印刷技術やその質感に深い関心を寄せてきた。本論では、その背景にある実践や精神の系譜を探り、ノスタルジーにとどまらないDIY思想の現代的な可能性について考える。(バナーはリソグラフワークショップでの即興印刷)

Low-Tech──リソグラフの話

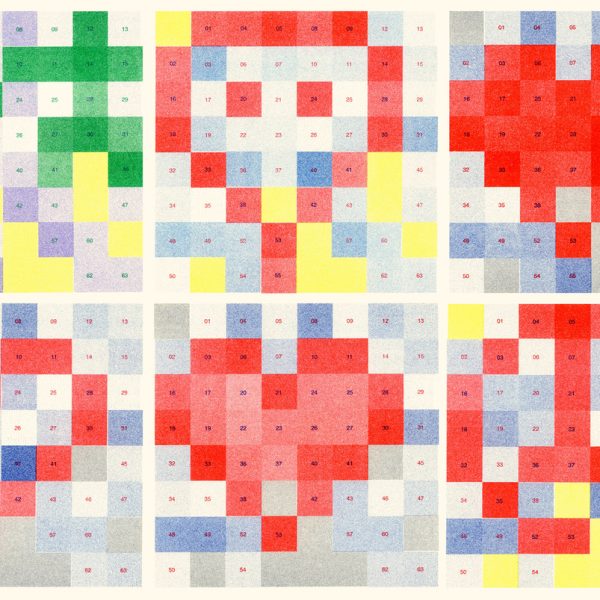

ドイツのSpector Booksから『Exploriso: Low-tech Fine Art』という本が出版された。限定1000部のリソグラフの研究書だ。一見普通のペーパーバックだが、オフセット1色刷の本文ページの中央にリソグラフで片ページ印刷された別冊がサンドイッチされている。シンプルで安価なつくりに見せて、造本にひと工夫あるところが内容とシンクロして心地よい。1000部という部数もリソグラフの印刷限度に合わせて設定したのだろう。

リソグラフ(以下リソ)は日本の理想科学工業が開発した機械で、謄写版、いわゆるガリ版を自動化した印刷機だ。ガリ版は蝋原紙を鉄筆で削って版をつくり、その削れたところにインクを通過させ紙に刷りとる仕組みの孔版印刷の道具である。ヤスリの上に置いた蝋原紙を削るガリガリという音からガリ版と呼ばれ、主に教育の現場で使われた。蝋原紙を貼ったメッシュの上にインクを乗せてローラーを転がし、毎日配るプリントやテスト問題用紙を教員たちが刷っていた。今でもリソのメインユーザーはそういった教育現場の人たちだ。

そんなリソが海外に普及し、簡易印刷以外の用途に使われ始めたのはヨーロッパにおいてである。いや、簡易印刷には違いない。安手のフライヤーやイラストレーションポスター、そしてアートブックを刷るのに使われた。もちろん理想科学はそういった用途を想定してはいなかった。

リソで刷られたアートブックやフライヤーが話題になり、それが東アジアまで伝搬するのに時間はかからなかった。リソは台湾や韓国でも歓迎され、その波は日本にもやってきた。逆輸入である。大阪のレトロ印刷(JAM)がそれに火をつけ、オルタナティヴな印刷方法として脚光を浴びるようになった。レトロ印刷のスタートは2008年とJAMのサイトにある。

最初に紹介した本の書名「Exploriso」は、「Explore risograph」を短縮した「リソグラフの探究」という意味の造語だろう。文字通りこの本は、リソの歴史からその仕組み、そして現在までを書き記したものだ。歴史を遡れば謄写版同様の孔版印刷機は、ヨーロッパでもミメオグラフ(Mimeogaph)の名で19世紀からあったようだ。1874年にロンドンで発明され、1876年にはトーマス・エジソンも特許を取得している。1960年代まで、やはり学校や教会で使われていたらしい。

マスターと名付けられた現在のリソの版には基材として和紙が用いられている。しかしミメオグラフの版はあまり質のよくない基材を使っていたようで、一枚刷るごとにステンシル部分が劣化したという。特にタイプライターでつくられた版は「a」「b」や「o」などのカウンター部分(線が閉じた内側)が剥がれやすく、数百部でダメになった。

しかし、たとえば印刷された金属活字のにじみや写植文字のボケを象ったデジタルフォントがあるように、人はちょっとした欠点に対して好感を抱き、「味」と呼んで愛好する。きっと版が劣化したミメオグラフの文字も、見る人の心をつかんだに違いない。その証拠に、タイプライターの印字を模したフォント「FF Trixie」のファミリーにはカウンターの潰れた「Extra」がある。タイプライターの印字だけではカウンターは潰れないので、ミメオグラフで劣化した文字をExtra(おまけ)としてラインナップしたのだろう。

Design: Erik van Blokland, 1991

リソグラフ愛好家は「味」への嗜好が顕著だ。リソは版や印刷の仕組みから極細の線や均一のベタ面を刷ることが難しく、カスレが出やすい。もともと簡単な黒と赤の2色程度の印刷で使うように設計されているので、多色刷りでの版ズレは常態だ。階調表現も得意ではない。しかし、それらを利用して、あるいは逆手に取って、さまざまに表現の工夫がなされてきた。ズレやカスレを誘発させて表現に転嫁する。いうなればハッキングの精神である。

Lo-Fi ──グリッチという現象

そういったズレやカスレは、音響技術の「Lo-Fi(ローファイ)」に例えることができる。ローファイは「Hi-Fi(ハイファイ)」のカウンターとして出てきた言葉だ。「Fi」は「fidelity」の省略形で入力に対しての忠実さや正確さを指し、「Hi」はその高度な実現、つまりハイファイは高音質という意味である。なのでローファイはその逆で再現性の低さを表すが、それを肯定する意味合いが強い。

表現は正確さがすべてではない。音楽では、わずかなビートのズレにグルーヴを感じ、少しフラットした音程に感情が動く。トランジスタラジオから聞こえるノイズ混じりの音には、クリアな音質を誇るステレオ装置とはまた違った魅力がある。

そういった、「高音質に再現できない」から「高音質に再現しない」に転じるまでの道筋は案外簡単だ。シンプルな例をひとつ挙げよう。一介のライブバンドだったビートルズが売れていく過程で拓いたスタジオ録音による音楽はハイファイへの道をたどり、皮肉なことにお金のない若いミュージシャンたちには手が届かないものになった。それがパンクなどローファイ志向の音楽が生まれた一因である。つまり、「スタジオ録音に金をかけなくても音楽はできる」という単純なことなのだ。そして、それを支持するたくさんのフォロワーが生まれた。

電子工学に「グリッチ」と呼ばれる現象がある。グリッチはプログラムの予期せぬ軽微なエラーのことで、一過性であることが多い。ビデオゲームでは裏技として使われることもあり、エレクトロニカと呼ばれる電子音楽でも効果的に使われている。映像などにわざとノイズを発生させる「グリッチアート」なるものも存在する。

画像や音楽のノイズだけではなく、文字のにじみや印刷のカスレやズレも「グリッチ」という言葉で説明できる。要は軽微な失敗=エラーが持つかわいらしさやかっこよさのことだ。エラーは魅力を放ち、人びとはなぜかエラーに惹かれる。社会学では、人間や自然を含むあらゆるシステムにグリッチが存在するとされている。

1922年のコダクロームテストをソースフィルムとした、わかりやすいグリッチ。

https://en.wikipedia.org/wiki/Glitch_art#/media/

File:Kodak_Moment_(2013)_sample_animation.gif

Instant ──『i-D』のころ

今となっては有名になったロンドンのストリートファッション誌『i-D』は、電動タイプライターの文字を切り貼りしたホチキス止めのZineがスタートだった。創刊は1980年、つくったのは英『Vogue』誌のアートディレクターだったテリー・ジョーンズである。テリーは国際的なハイファッション誌から、ロンドンのストリートマガジンへ転身したときのことをインタビューでこう述べている。

僕は1972年から77年まで『British Vogue』のアートディレクターを務めていたんだけど、そこではファッションのビジネス的側面に重点が置かれていた。ビル・ギブやジョン・ベイツ、ジーン・ミュアーのようなクリエイティブなデザイナーも取り上げてはいたけど、彼らもFiorucciやCOMME des GARÇONSよりも前の時代だからね。そんなとき、1976年にロンドンのストリートでパンクが始まった。僕にとってはそっちの方が面白かったんだ(笑)。

(「i-Con: テリー・ジョーンズ」出典:https://i-d.vice.com/jp/article/qvxzb5/i-con-terry-jones-the-original)

(ed. Terry Jones『SMILE i-D』Taschen)

誌名の「i-D」は「originate, don’t imitate(真似するな、創りだせ)」をテーゼとして「identity」の最初の二文字を記号化したものとされており、そのイニシャルにちなんで、テリー自身のスタジオ名を「Instant Design」に変えた逸話はよく知られている。

テリーはなぜ「i」を「インスタント」としたのか。まずは誌面の作り方だろう。タイプライターがそうだし、ダイモ、スタンプ、ステンシル、コピーマシンなどなど、要するにすぐに生成できるタイポグラフィと画像を使って「インスタント」に冊子をつくったのだ。それは「ストリート」というコンセプトと結びつき、ロンドンの若者にすぐに浸透していった。

同じころ、日本にも「インスタント」の波が押し寄せてきていた。例えば、トナー式のカラーコピー機。まだ拡大縮小の機能は付いておらずモノクロ機もオフィスにあるかないかのころだった。撮ってすぐに見ることができるポラロイドカメラや、やはり現像の手間なくすぐに見ることができる電磁式のビデオテープを用いたVTRシステムもインスタントな道具だった。そういうヴィジュアルにかかわる機材が一挙に民生化されたのがこのころだ。まだ高価ではあったがワードプロセッサ(ワープロ)の普及期であり、転写式のインスタントレタリングなど簡易タイポグラフィのツールも出揃っていた。

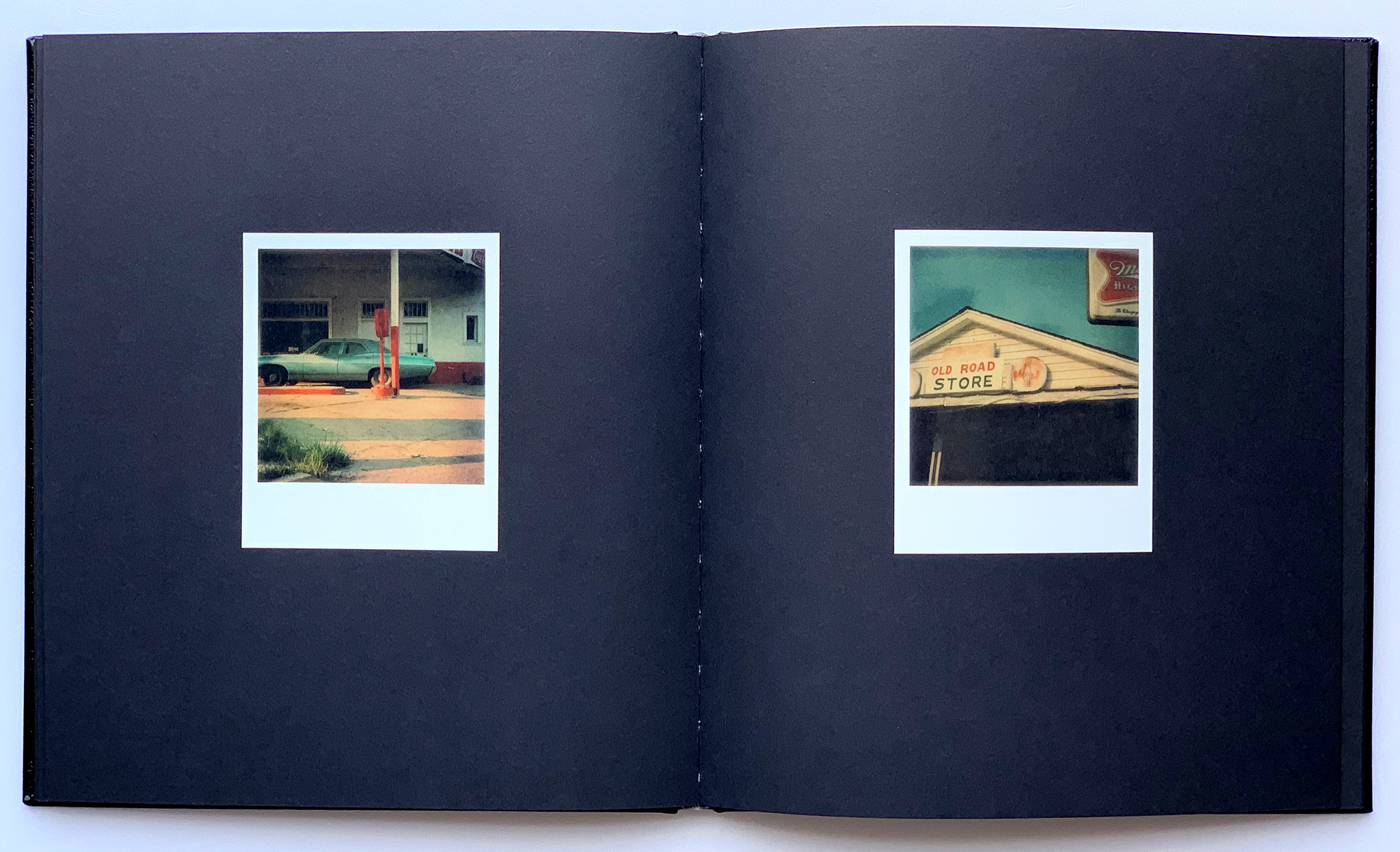

コピー機の代名詞であったゼロックスでは売り出し中のカラーコピー機を開放しており、申請すれば自由にコピーをとることができた。VTRはポーターパックの愛称で知られたSONYの小型ベータマックス機が先行し、あとを追うビクターはVHSシステムの編集室をこちらも無料で開放していた。ポラロイドカメラではフィルム写真を撮る前の確認用だけでなく、インスタントフィルムの代表機種としてSX-70が人気を博し、写真家やアーティストが好んで使っていた。

まだ20代だったぼくたちは、8mmカメラと一眼レフを躊躇なくポーターパックとSX-70に持ち替え、それらをソースにゼロックスでデザインを仕上げた。そういった新しい機器を「インスタントメディア」と名付け、1981年2月に大阪心斎橋ソニータワーギャラリー(当時)で「インスタントアート展」を開いた。出品者には、藤本由紀夫、江並直美、山部泰司らがいた。

SX-70で撮った写真集

SONYポーターパック(AV-3400)のカメラを抱える1972年の写真がモチーフに使われている

https://www.nmao.go.jp/events/event/kubota_shigeko/

インスタントメディアは、プロフェッショナルな技術へのアンチテーゼだった。写真や映像といったこれまで業者に頼んで仕上げていた表現が、自分たちの手のうちに入ってきた。まさにゲームチェンジだった。今から考えれば、ぼくたちはそれらインスタントメディアを使うことで、パーソナルコンピュータの出現を待ち構えていたのだ。

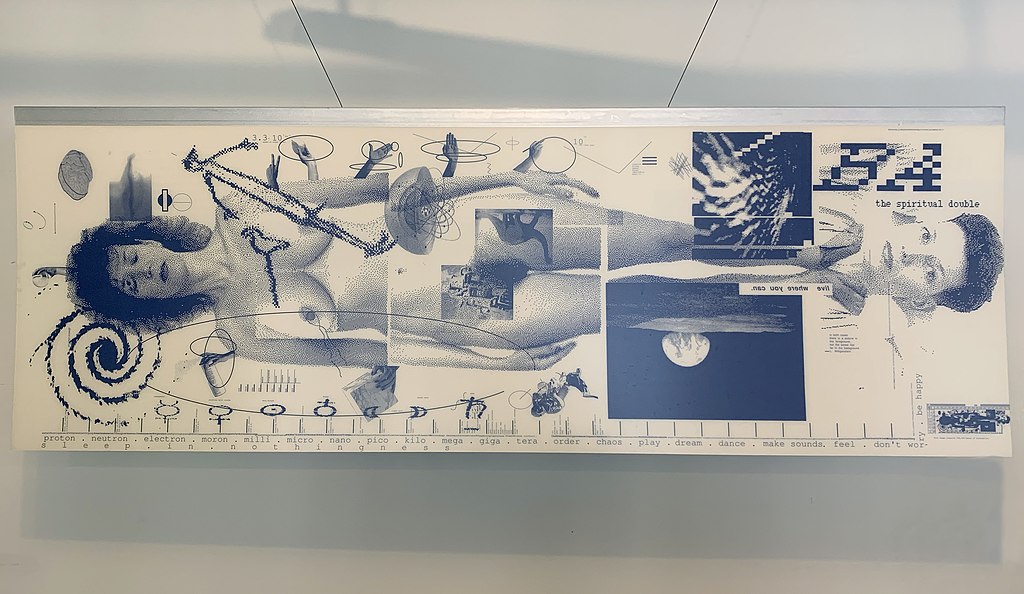

アップルコンピュータのMacintoshシリーズは、マザーコンピュータから離れて個々に存在することを誇るように「stand-alone」の合図で始まった。1986年に発売された MacintoshPlus は、ハイテクノロジーでありながらビットマップフォントとディザパターンの画像を描くローファイの機材として、デザイナーたちの心をつかむのにさほど時間はかからなかった。72dpiで打ち出された自身の全身写真を一面に配した、エイプリル・グレイマンの長さ2mに及ぶ一枚刷りの出版物は、ハイテク─ローファイ時代のファンファーレとなった。

これまで外注していた印字(タイポグラフィ)がようやく自分たちの手のなかに入ってきた。細いキレイな線を引くこと、版下を組むこと、それに写真の調整も自分でできる……。時間をおかずグラフィックデザイナーの机の上に鎮座することになるMacintoshもまた、インスタントメディアのひとつだったのだ。今でもそれは変わりない(とぼくは思っている)。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DQ133.jpg

デザインのDIY ── DIYerとしての平野甲賀

小見出しに「DIYer」と書いたが、どう読むのか? 「ディー・アイ・ワイヤー」だろうか? 読み方も提示できず申し訳ないが、teach – teacher、play – player といったうしろに「er」をつけると「○○する人」となるのと同様、「DIYする人」という程度の(今つくったばかりの)造語である。

小見出しのとおり、DIYer=DIYするデザイナーといえば、平野甲賀が真っ先に思い浮かぶ。平野といえば「描き文字」となるが、ぼくにとって平野甲賀は描き文字以前にDIYするデザイナーだった。

ぼくと平野デザインとの出会いは、1973年創刊の大判雑誌『WonderLand』と晶文社の本の装丁である。写植のツメ文字が印象的だった70年代にも平野の描き文字はあるにはあったが、今イメージするような独特のものではない。何かに似せて描かれたものであったり、単に構成的なものだったりした。本人の弁によると、1982年の『父』(カヴィーノ・レッダ著、平凡社)が自覚的に文字を描いた最初の仕事らしい。しかし、こういう註釈が付いている。

もっとも、あれだって「一見木版画風」という表現を拠りどころにしているといえばいえるんだけど、ともかくそのころから、頼るものが外の表現から自分の手のうちに移ってきた。

(『平野甲賀「装丁」術・好きな本のかたち(シリーズ日常術2)』晶文社、1986年、p. 50)

つまり、『父』は「木版画風」であり、オリジナルなアイデアではなかったが、このころから自分のなかから湧き出るものだけでデザインできるようになった。ということだろう。そのことを証明するかのように、その翌年に描き文字だけの装丁『本郷』(木下順二著、講談社、1983年)をつくり、第15回講談社出版文化賞・ブックデザイン賞を受賞している。

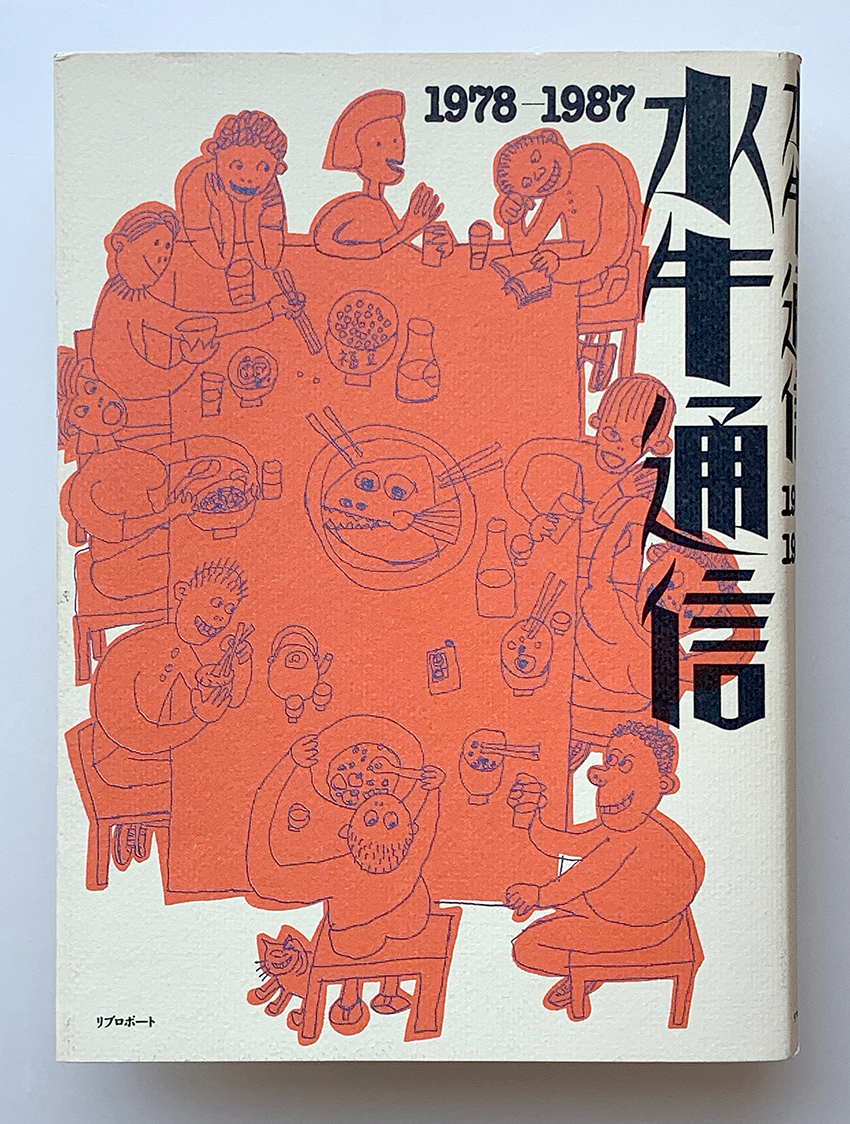

平野はその転換期に、『水牛通信』という小冊子をつくっている。『水牛通信』は、音楽家の高橋悠治を中心とする“日本をふくめてのアジアの民衆のたたかいのなかから生まれた歌をうたい演奏する”「水牛楽団」のための冊子である。

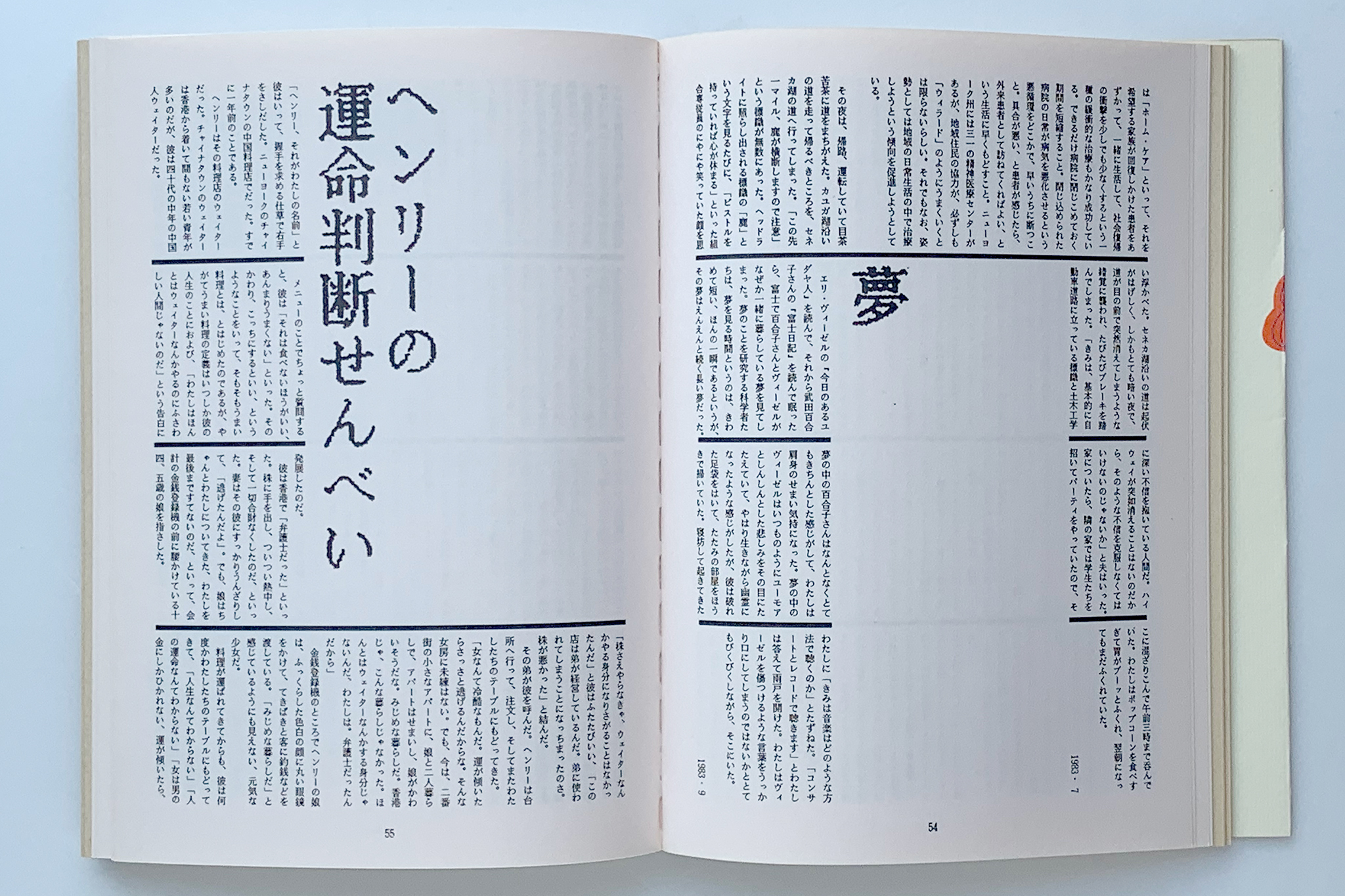

さて、その『水牛通信』だが、ワープロで原稿を打って、それを切り貼りして軽オフで印刷しており、その「軽便さ」がいいと平野は言っている(前掲書、p. 104)。しかし、デザイナーからすれば、ワープロであろうが写植であろうが印字形式はなんであっても切って貼ってという版下作成作業に変わりはない。なのにどうして「軽便」と感じたのか。それはすべてが「自分の手のうち」に収まるからだろう。文字を写植業者に発注する必要がないし、簡易印刷と呼ばれていた軽オフは今のプリントアウトに近い感覚で発注できた。まさにDIYでつくった軽便な冊子だったのである。

『水牛通信』は1978年に創刊し、終刊は87年だから丸10年続いている。82年の『父』、83年の『本郷』はその真ん中にあたり、こういった活動が平野のデザインに影響を与えていないとは考えにくい。小さな冊子は1987年に一冊にまとまって、ワープロ印字そのままの姿でリブロポートから出版された。

平野は『水牛通信 1980年10月号』に「だれでもできるプリントゴッコ」という一文を寄せている。「プリントゴッコ」は、リソグラフと同じ理想科学工業が放ったヒット商品で、やはり簡易の孔版印刷機である。“機”というより“道具”と呼ぶにふさわしく、パッケージは玩具っぽい。仕組みはガリ版よりシルクスクリーンに近いが、孔版の上に載せたインクをプッシュ式で押し出すのが特徴で、主に家庭での年賀状作成に使われていた。平野はそれを、子ども向けの貸本活動「子どもザウルス」の通信(新しい本が入ったときに知らせるためのハガキ)をつくるのに使っていた。平野はその理由をこう述べている。

ハガキに手書きするには数が多すぎるし、印刷屋に出すほどのことでもないし、町のコピー屋のでは紙が薄すぎるし、ガリ版刷りでは色気がない。

(平野甲賀『僕の描き文字』みすず書房、2007年、p. 17)

平野はこの記事でプリントゴッコの制作方法について詳しく書いているのだが、やはり、文字を手描きし、絵を描き、版下をつくり、用紙を選び、製版して、印刷をしている。手順や負担は、普通のデザイン工程と大差はない。平野はこうも言う。

でも、こういうもののデザインでもレベルを落としたくないという気持ちがしっかりあるんですよね。

(『平野甲賀「装丁」術・好きな本のかたち(シリーズ日常術2)』晶文社、1986年、p. 105)

では、何が平野の「軽便」を支えていたのか? それは、ローテクやローファイ、それにインスタント性だろうとぼくは考えている。

当時、写植の単位である0.25mmを解像度の基準に置くデザイナーが多かった(ぼくは今でもそうだ)。0.25mmごとに位置を調整し、5%刻みで色指定を入れた。ワープロ印字やプリントゴッコではそれは叶わないが、解像度が粗くても、ワープロ文字のジャギーや印刷のにじみが「味」をつくってくれる。それらをうまくコントロールするのが「レベルを落とさない」ということなのだろう。加えて、つくってすぐに仕上がりを見ることができるインスタント性が「軽便」という言葉に置き換えられているのだ。平野は「水牛楽団」のお知らせもプリントゴッコで刷っている。

(『平野甲賀「装丁」術・好きな本のかたち(シリーズ日常術2)』晶文社、1986年、p. 50)

『水牛通信』の創刊号冒頭に、高橋悠治の宣言文とも読み取れる「水牛出てこい」が掲載されている。「水牛」は新聞だ。……で始まるアジテーションのようなその文章は、こう結ばれている。

制度化しているものを、自分の手にとりかえし、体系化したものをときほぐして方法に変える。そのために新聞は、引用し、編集し、モンタージュをつくりあげる。

現在のリソグラフも、グリッチもインスタントも、たぶんこういうことのためにあるのだ。すべての人の手にデザインの道具を。デザインのDIYはデザインを解放する。

永原康史(ながはら・やすひと)

グラフィックデザイナー。多摩美術大学情報デザイン学科教授。電子メディアや展覧会のプロジェクトを手がけ、メディア横断的なデザインを推進している。著書に『インフォグラフィックスの潮流』、『デザインの風景』など。JAGDAデジタルメディア委員会委員長。

公開:2021/07/28

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子