SPINE vol.5

デザイナーの本棚から勝手に文脈を紡ぎ出す連載コラム。第5回は、韓国・ソウルを拠点に活動するShinshinの本棚を紹介します。

Shinshinは、Shin Haeok(シン・へオク)とShin Donghyeok(シン・トンヒョク)によるデザイン・デュオ。ともに檀国大学校出身で、在学中からTW(Typography Workshop)という自主的な団体を学内に立ち上げ、ソウルのデザインシーンのなかで知られる存在に。

Sulki & Min、Na Kimら海外で活動したデザイナーたちが2000年代中盤にソウルに戻り、かの地のグラフィックデザインシーンが大きく変革していくなかで、その波を受けた最初の世代がShinshinだと言えるでしょう。前述のTWでも帰国したばかりのSulki & Minにゲストレクチャーを依頼するなど、国内にいながらにして貪欲に海外のデザイン知識を吸収していったと言います。

今やアートブックのデザインでは押しも押されもせぬ存在となったShinshin。昨年にはHaeokがYaleでの2年間の留学から帰国し、さらに精力的に活動を展開。今後のさらなる活躍が期待されます。

そんな彼・彼女らの本棚を読み解くのは、出版社「mediabus」を主宰し、ソウルのデザインハブのひとつである書店「The Book Society」を運営するLim Kyung Yong(イム・ギョンヨン)。mediabusの出版物も多く手がけるShinshinとは深い関係性を築いている彼は、本棚の背表紙から何を紡ぎ出すでしょうか。

Shinshinはグラフィックデザイナーのシン・ヘオクとシン・トンヒョクが2014年から運営しているデザインスタジオ。主に本を中心とした印刷物をデザインしている。ソウル市内にスタジオも持っているが、彼らが生活する家はとりわけ重要な作業室となっている。ふたりの家にはかなりたくさんの本があるが、あちこちに本を積み重ねているため、家が一つの巨大な本棚のようにも見える。多岐にわたる本を所有しているので、背表紙を見ているだけでも丸1日かかりそうだ。

ご存知のように本は様々な要素の総和で成り立っているが、本を作ることに携わる人々は自分の役割によって重要に思う要素が違うようだ。 デザイナーにとって本はどのような重要性を持つだろうか。 おそらくデザイナーにとって、背表紙という小さな空間はそれほど魅力的ではないだろう。 本を象徴する表紙や裏表紙、そして広々とした空間を持つ本文に比べると、背表紙はごく小さな空間に過ぎないからだ。しかし書店や出版社にとって、それはかなり重要なものだ。本のタイトル(本を区別できる記号)、作家名(この本の権利上の主人)、出版社(この本を作った場所)が明らかになるだけでなく、書店で読者たちが本と出会う空間だからだ。

「しかし、本をめぐる状況は変化し、ある種のデザイナーたちによるこのような変化への適応・抵抗作業が、本の表面に当たる表紙と裏表紙、そして背表紙をますます興味深い空間にしている。」 この文章について、『OASE』を皮切りに、漫画やShinshinの本を順に読み解きながら説明していきたい。

注)韓国の印刷所や何人かのデザイナーは背表紙を「セネカ」とも呼ぶが、日本語で背表紙を意味する「せなか」がなまった表現だと考えられている。本のタイトルと出版社名、そして著者名が表示された本のこの部分を、韓国と日本、そして西洋に共通して「背中(背骨)」に例えるという事実が興味深い。

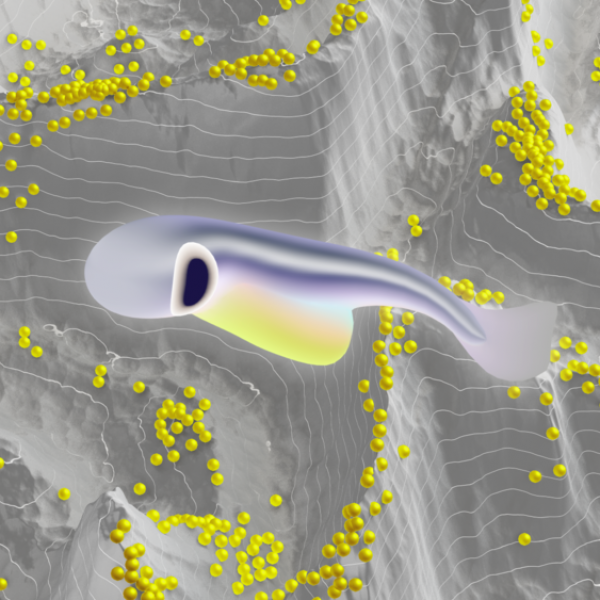

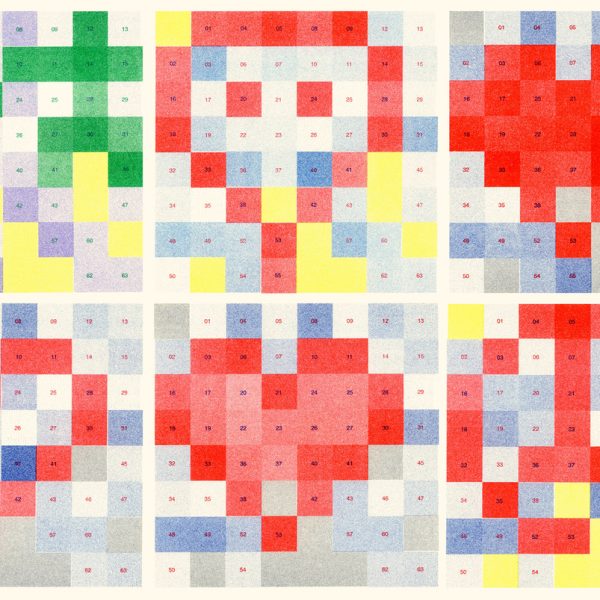

オランダの建築ジャーナル『OASE』は毎回違うテーマを扱うが、判型を除いては毎号全く違う性格のデザインコンセプトとレイアウトを見せてくれる。まるでシチュエーションに合わせて全く違うスタイルの服に着替える人のように、表紙と裏表紙、そして背表紙がテーマと結びついている。 ヴェルクプラーツ・ティポグラフィ出身のグラフィックデザイナーであるJoris Kritisは、『OASE』100号の原稿「Medium OASE」で『OASE』の構造について、背表紙がその話題の内容を反映しつつ、表紙と裏表紙の延長線で重要な役割を果たしていると分析する。特に2001年に発行された58号の『The Visible and The Invisible』を高く評価するが、本の構造を露出する背表紙がこの号のテーマに照応するからだ。このような構造は102号から最新発行の106号にかけても使用されている。これらの号で背表紙にはタイトルと題号のみ表示するが、詳しく見るとこの雑誌の中に入っているテキストの種類が非常に小さい文字で表示されている。この場合、背表紙はその号のテーマではなく、『OASE』という雑誌のアイデンティティを表す方法として機能する。

我々は本の表面と内容の関係をそれほど真剣に考えていない。もちろんデザイナーは通常、本の内容によって表紙や書体のデザインを決める。しかし、多くの場合、その関係は機械的なものにすぎない。たとえばマルクスの伝記をデザインするとしたとき、共産党を象徴する赤色の表紙を選ぶことはできる。悪いことではないが、これは誰でも考えられることだ。『OASE』の背表紙はこれらのアイデアとは異なる問題提起を行っている。通常、表面は感覚領域とみなす。そして内容は理解の領域だ。 もう少し果敢に主張するなら、『OASE』における背表紙は両者の間を仲裁する空間だ。まず、ここは感覚の領域だ。我々はここを見て、『OASE』という建築ジャーナルの何号であるかを認識する。 同時にここは理解の領域にもなる。今回の雑誌がどのような種類のテキストで形成されているのか、そして彼らがどのように組織されているのかをそれとなく明らかにするからだ。例えば、『OASE』102 号から106号までの背表紙を見て、すぐにこれらが『OASE』と読み取れる人は多くないだろう。おそらく書店で背表紙だけを外に向けて置いたら、これが何の雑誌なのか誰も認識できないだろう。まるでピントのぼけた写真の中の人物を認識する時のように集中することで、これが『OASE』であるということを知ることができる。そして、そうした集中の瞬間に、私たちはこの雑誌を構成している細部も同時に認識する。実は『OASE』の背表紙は、感覚と理解の領域が絡み合っているという事実を示す空間だ。

「マンガの背表紙」

上の写真で『OASE』の横にある本棚に並べられているのは韓国のマンガだ。 これらの本は日本マンガの翻訳または日本マンガスタイルの韓国マンガである。マンガのデザインは産業的なニーズによって主に発展したが、マンガの主な顧客であったマンガレンタルショップやマンガ喫茶にはたくさんのマンガが店中に積載されており、それぞれが自分の存在感を明確に示さなければならなかったため、背表紙にはタイトルと出版社、著者、そしてこの本が第何巻なのか(マンガは大部分シリーズ物であるため)を明確にしなければならなかった。 しかしレンタルショップやマンガ喫茶が衰退し、単行本市場が収縮したため、出版社はマンガオタクを対象にする本を出版し始める。これらの本は書斎に置いてもあまり醜く見えないようにデザインされ、一般書籍とも調和するものとなった。

しかしながら悲しいことに、私たちがマンガ本を思う時に持ついくつかの典型は、依然としてマンガ本の世界を支配しているようだ。依然としてマンガの背表紙は競争のために自分の背中を出して選ばれるのを待つ人々の背中に似ている。 『OASE』の背表紙がカレル・マルテンスという傑出したデザイナーの自律的な空間としてその価値を確保したとすれば、マンガの背表紙は自ら他の本と競争しなければならない疲労を表現しており、マンガ本の宿命を感じさせる。

「Shinshinの背表紙」

デザイナーShinshinにとって背表紙とはどんな空間だろうか? 彼らと多くの作業を行ったにもかかわらず、背表紙について彼らと話したことは多くなかった。これはShinshinというデザイナーが作業する領域の特徴によるものでもある。2000年代以降、本を販売する重要なチャンネルがオフラインからオンラインに移行し、読者が背表紙を見て本を選ぶ機会は減った。しかもShinshinが主に手がける小規模芸術系出版物は制作部数が1000部前後のもので、リアル書店で他の本と競争することはほとんどない。また、クライアントの大部分を占めるアーティスト、キュレーター、美術館やMediabusのような小規模出版社はデザイナーの自律的な権限を尊重するので、Shinshinは幸いにもありふれたアプローチではなく、ユニークなデザインでこの業界での支持を得るようになった。

先ほど見たマンガにおいては、表紙と裏表紙、背表紙はそれぞれ自分の明確な役割を持っているが、実は大型書店で販売する一般的な書籍にもこの役割を適用してみることができるだろう。背表紙は読者が本を早く発見できるようにアイキャッチする任務を持つ。表紙には題名と著者、出版社が表示されなければならないが、読みやすく、ある程度本の内容を反映しなければならない。ISBNと価格が入る裏表紙には通常、本の本文の一部の抜粋や有名人の推薦の言葉が入る。「これは本を目で把握し、手で取って外側を見回した後、中身に一度目を通す消費者の行動に最も最適化された構造だ。」 しかしAmazonが登場し、本は読者が平べったいモニターからタイトルと著者、出版社を確認し、数回のクリックで購入する仮想の物になった。そのため、表紙の重要性が高まり、表紙のデザインだけをデザイナーに任せて表紙だけをリニューアルする慣行も生まれた。

このような傾向に変化が生じ始めたのは、本の3Dイメージが登場し、このようなイメージがインスタグラムのようなSNSで広がり始めてからであるようだ(もちろん、これ以外にも数多くの理由があるだろう) 。そして、そのような口コミが媒体に広告を載せるより効果が大きいという事実が立証されてから、デザイナーたちは本をもっと立体的なものとして扱い始めた。この過程で本の役割が大きくなったのはもちろんだ。本の3Dイメージは、制作前にこの本がどんな構造をしているか知ることができるが、ここで背表紙は依然として平たい平面にとどまっているこのイメージから、ものの躍動感を感じさせる重要な要素となる。もちろんSNSに流れるこのイメージが実際の本の姿を正確に見せてくれるわけではない。このデジタルイメージは、現実的な本の姿を反映するよりも、デザイナーが考える本の理想的な姿に近い。しかし、彼らの想像が印刷所や製本所を経て現実となり、このような事例がある集団を形成するにつれ、Shinshinだけでなくかなり多くの若いデザイナーたちも本をより立体的なものとして扱い始めた。

『OASE』を通じてカレル・マルテンスが見せてくれたものは、単に美しかったり独特なものとしての本ではない。表紙と裏表紙、背表紙、さらには雑誌購読のためのハガキにいたるまで、この本のすべての要素がお互いを配慮する。そしてそれが『OASE』のアイデンティティになってしまった。その結果、私たちは『OASE』を特別なものとして受け入れることができた。 私はShinshinが背表紙に対してアプローチする方式はこれと似ていると思う。しかし、彼らにとって本とは、デジタルとインターネット時代に自らのアイデンティティを失う危機を表象するものでもある。出版関連の仕事をする人々は皆、紙の本が時代遅れで危機に直面しており、出版産業がまもなく消え去ると口をそろえて言う。つまり、これはカレル・マルテンスが提起したデザイナーの自律的空間における背表紙とは異なる問題を提起する。

しかし、もう一度考えてみよう。はたして今、紙の本の危機を作ったのは誰だろうか。マンガ本という極端な例を挙げはしたが、これまで効率性のために物としての本の特徴をますます放棄してきたのは、本を企画し、デザインし、流通してきたいわゆる出版関係者たちではなかったか。むしろインターネットは紙の本の敵ではなく、本の持つ物質性を他の方式で流通する公論の場(public sphere)であり、学校になっているのではないだろうか。Shinshinは他のどのデザイナーよりもこのような状況に正確に反応したようだ。背表紙は本の一部分に過ぎない。しかし、その空間は私たちが本をめぐる現実を理解し、新しい本を作るための重要な拠点になり得る。そして、その拠点はインターネット上で動く平たいイメージであれ、実際の書店で私たちが触れることができる分厚い事物であれ、本の論理の中で読者を説得する本の重要な要素として進化している。おかげで我々はいつにも増して独特の美しい本を書斎に持つことができるようになった。 これはなかなかすばらしいことではないだろうか。

(訳:Naver papago)

Lim Kyung Yong(イム・ギョンヨン)

韓国芸術総合学校ならびに韓国国立映画アカデミー(KAFA) で映画研究と映画制作を学ぶ。2007年に出版社mediabusを共同設立。2010年には書店兼プロジェクトスペース「The Book Society」を共同設立し、Helen Jungeyon Kuと共にアート関係の本や多種多様なテーマの自主出版物を出版してきた。「Xerox Project」 (Namjune Paik Art Center, 2015)、「Artists’ Documents: Art, Typography and Collaboration」 (co-curated, National Museum of Modern and Contemporary Art, 2016), and 「Seoul Mediacity Biennale 2018」 (Co-director, Seoul Museum of Art, 2018)など、出版に関する展覧会やプロジェクトのキュレーションも行っている。訳書に『ポスト・デジタル・プリント』(Alessandro Ludovico著、mediabus刊、2017年発行)などがある。

公開:2020/08/28

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子