展覧会という菌床(1)

コロナ禍で多くのイベントが中止や延期を余儀なくされたが、グラフィックデザインに関しても、展覧会の開催は大きな影響を受けている。今後の展覧会企画・運営には“新しい様式”が求められるといわれている。

“新しい様式”は健康な人間生活を送るための大きな課題だが、一連の出来事は従来の自明とされてきた仕組みを本質的に問い直すきっかけにもなっている。

そもそもグラフィックデザインにとって展覧会とは何なのだろうか。グラフィックデザインは私たちの生活の中で機能するものであり、ホワイトキューブでの展示は自明のものではない。なぜわざわざ開催する必要があるのだろうか。「アート」を擬制する必要はないのではないか、という批判も少なからずある。

だが、グラフィックデザインはコミッションワークだけに矮小化されるものではなく、より広い概念として捉えることができる。展覧会というフォーマットを、使い古された「アート <> デザイン」の枠組みで捉えず、グラフィックデザインだからこそ可能な思考実験のためのツールと考えてみたらどうだろうか。

これまで多くのグラフィックデザイナーが展覧会というフォーマットを使った実践や実践を行ってきた。それらについて定期的に扱っていきたいと思うが、本稿ではグラフィックデザイン・ビエンナーレとして最も古い歴史を持つブルノ国際グラフィックデザイン・ビエンナーレ(以下ブルノ・ビエンナーレ)を引き合いに、「展覧会」について再び考えてみたい。

グラフィックデザインにおけるビエンナーレという枠組みは、1963年にブルノ(チェコ)に始まった。3年後の1966年にはワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレ(ポーランド)がスタート。その歴史は旧東欧諸国のデザイナーが置かれた環境に深く根ざしている。

インターネットによって世界がつながった現在からは想像し難いが、当時は東西冷戦によって資本主義諸国と社会主義諸国が分断されていたため、旧東欧諸国のデザイナーたちにとってビエンナーレは、西側諸国との貴重なデザイン交流の場となった。

同時に、自由な表現が抑制された旧東欧諸国においてポスターはアーティストが芸術性を発揮する数少ない機会であったため、独自のポスター文化が花開いた。ビエンナーレはその芸術性を世界に発信するプロパガンダ的な目的もあった。

ブルノとワルシャワの基盤は公募形式のコンペティション。インターネット以前の世界では、このようなコンペティションあるいは雑誌掲載のほかに、国外に活動を訴求する方法はなかった。いわばデザイナーにとってのオリンピックのようなものだったといえるだろう。

日本のグラフィックデザイナーはこれらのビエンナーレにこぞって応募し、そこで賞を取ることが(少なくとも日本社会で)「世界に認められた」ことの証明となっていた。

しかしながら、東西冷戦後、その妥当性を失ってしまった。世界全体がグローバル資本主義とインターネットをはじめとする情報技術に飲み込まれ、かつての方法論が有効でなくなってしまったのだ。

デザイナーの世代や社会構造の変化とともに、日本におけるこれらのビエンナーレの知名度や存在感も急激に低下しつつある。

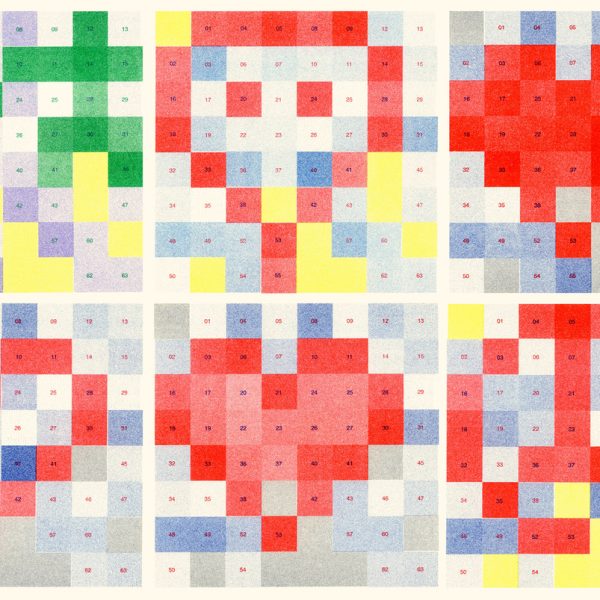

そんななか、ブルノ・ビエンナーレは、2012年の第25回から、Radim Peško、Tomáš Celizna、Adam Macháčekという国際的に活躍するチェコ出身のデザイナーをキュレーターに据えて、2016年の第27回までの計3回、ビエンナーレの刷新を図った。

それまでのビエンナーレは、いわゆるポスターコンペティションとその受賞作を中心にした展覧会だったが、コンペティションの仕組みを見直し、若手デザイナーや学生による公募展にも力をいれた。権威的な従来型のコンペティション展ではなく、多様なアプローチや活動を紹介し、これからの世代を刺激する場づくりを行った。

3回のビエンナーレそれぞれにテーマを設け、継続開催の冗長性を排除。また、2010年代のデザインイベントは専門化・細分化(タイポグラフィ系、テック系、マーケティングデザイン系……)が進んだが、Peško、Celizna、Macháčekキュレーションのブルノ・ビエンナーレはそれを横目に、創発や誤読など非直線的なアプローチでグラフィックデザインの根本的な価値にフォーカスを当ててみせた。

高い評価を得た3回のビエンナーレだったが、当初の予定通り2016年をもってキュレーター陣は一新。2018年に行われた第28回では、以前よりくすぶっていた「ラディカルすぎる」ビエンナーレへの反動から、従来的なポスターコンペティション的な運営への回帰志向が示された。

同様の反発はワルシャワ国際ポスター・ビエンナーレにも見られたという(「従来のビエンナーレの方法を採らなかったことに対して、広報とポーランド文化庁に数多くの抗議の手紙が届きました」[アイデア no.376 p.57 David Crowleyインタビューより])。

歴史が巻き戻されてしまったことへの批判と、自分たちがキュレーションするブルノ・ビエンナーレが継続していたらという推論とが入り混じり、昨年8月には「What about: 29th Brno International Graphic Design Biennial 2020」が、『アイデア』誌上、ならびに、東京のThe Whiteで開催された。

オープニングにはキュレーターであるMaki Suzuki(åbäke)が来日し、室賀清徳、イエン・ライナムらとトークを行った。

「スペキュラティブ」「フィクショナル」「オルタナティブ」「パラレル」など、単語は何を当てはめても良いが、空想や妄想により、直線的に答え(らしき)ものを得ることができる現実を打開しようとするデザインプロジェクトや展覧会が同時多発的に各地で立ち上がっているが、この誌上展もその流れの中にあったといえる。

公式のブルノ・ビエンナーレは、創立者であるJan Rajlich Sr.の回顧展を行うこと、そして、会場であるチェコ国立モラヴィア・ギャラリーの改修を理由に2020年に予定されていた第29回を行わず、2022年にRick Poynorをディレクターに迎えて順延開催することが発表されている。

変化への反動は理解できるにせよ、ポスター作品展に伝統工芸的に回帰することには、あまり生産的な意味は見出せない。だが、旧来的なビエンナーレは、コミッションワークだけでなく自分の自律的な“作品”をデザインするというデザイナーの営みを肯定する場として機能した。

そして、インターネット以降(90年代後半以降)、それは、デザインという行為そのもの、そしてそれが持ち得る批評性を取り扱うものとなっている。

『アイデア』(誠文堂新光社)No.376

「グラフィックデザインは実際に使ったり、読んだり、それについて話をしたりすることによって理解されるものです。展覧会は、それらの行為を挑発するものにはなり得ると思います。」(Min Choi)

[アイデア no.376 p.61 Min Choi, Hyungjin Kimインタビューより]

翻って考えてみた場合、このようにラディカルな批評行為を、既存の仕組みの中で行う必要があるのかという疑問も生じるだろう。インディペンデントな活動の中で存分に発揮できるのではないかと。私はそこに歴史への接続意識が関連していると考える。これまで通りの歴史を豊かに紡いでいくのか、あるいは更新・革新していくのか。細かく枝分かれした運動では実現し難い歴史の更新を、組織・伝統の中で実現しようとしているのではないだろうか。

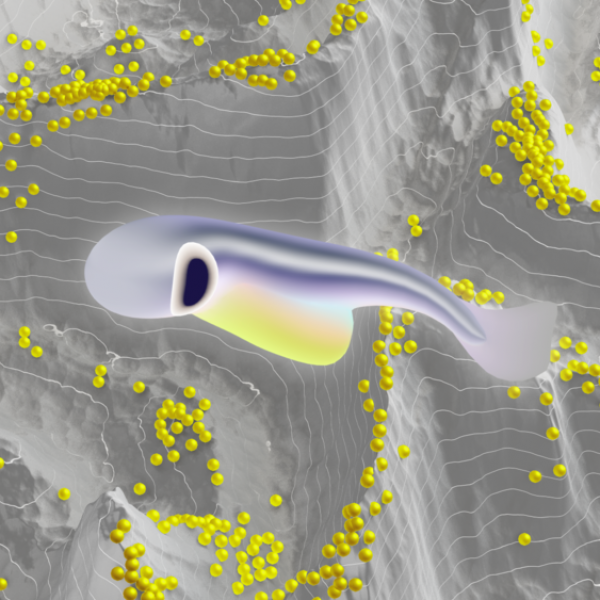

次回はこの疑問点を踏まえながら、前述のMin Choi、そしてSulki Choiと筆者が、冷戦下に発足した非同盟運動をテーマにキュレーションし、コロナ禍真っ只中の5月に予定通り開幕した光州(韓国)ACCの「Solidarity Spores」展について紹介したい。

後藤哲也(ごとう・てつや)

デザイナー/キュレーター/エディター。近畿大学文芸学部准教授/大阪芸術大学デザイン学科客員教授。著書に『アイデア別冊 Yellow Pages』、近年の展覧会に「アイデンティティのキキ」「FIKRA GRAPHIC DESIGN BIENNIAL 01」などがある。

公開:2020/06/24

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子