音楽の空間と色彩

印刷ワークフローのデジタル化とともにオフセット4C印刷の精度や効率も平均的に向上していった。その一方で、かつてはメジャーだった2色印刷は、あまり見られなくなっている。現実の光景と画面上のイメージとフルカラー印刷が地続きであるような幻想が支配する現在、印刷が印刷であることの意味を考える。

◉2色刷りの冒険

LPが復活する時代が来るなどとは思ってもみなかった。いつの間にか僕自身、音楽を聴くのはLP再生かサブスクになってしまった。音楽は生活空間にも脳内にもいつでも流れ続けている。それでもサブスクでのおまかせと、棚からジャケットを抜き出してLP盤で音楽を聴くことには、聴取の質に厳然とした差がある。LPで聴くことは幸せで贅沢なことだ。そしてどこか「デジタル」への復讐のような気分もある。

LP復活の理由として、大判ジャケットの魅力がよく語られているが、たしかにそれもあるのかもしれない。LP時代、ジャケットのイメージとその盤の音楽は切り離しがたいものだった。そして素晴らしい音楽と素晴らしいジャケットデザインの組み合わせもたくさんあった。その中には特色2色刷りのデザインのものも少なくなかった。

そのころ2色刷り印刷はいまよりはるかに多く世の中に溢れていた。書籍カバーやLP盤ジャケットなどは、一部のベストセラーやヒット盤をのぞけば、基本的に多種類少量生産のものであるから、ひとつひとつのアイテムの予算は限られている。単純に4色フルカラーより安いという理由で2色印刷が現在よりずっと多かった。その2色印刷も多くはスミ+特色1色の組み合わせが多かった。文字を中心に必要な情報伝達はスミが担い、特色はエフェクトという役割分担が通常だった。

2色ともに特色の場合は格段にデザイン難度が高い。冒険的でもあり「失敗」も多かった。アナログ時代、特色2色刷りのデザインは想像力の力わざだった。何も色のないモノトーンのイメージ(版下)に対して2種類の特色を選び、そのかけあわせを脳内の操作で、版下を凝視しながら各部ごとに濃度決定していく。まるで絞り出すように濃度指定を決めていく。思い出してみてもアナログでの作業の苦行のひとつだった。

◉Anthony Williams, “Spring”

特色2色刷りによる名盤の典型として、いまここに響いている音がある。『スプリング』というブルーノート盤だ。そのA面に針を落とす。1965年のアンソニー・ウイリアムス(ドラムス)の2枚目のリーダーアルバム。当時、弱冠20歳。録音はもちろんルディ・ヴァン・ゲルダー。ヴァン・ゲルダー・スタジオでこその空間の拡がりだ。しかし空間再現があれば、音楽がおもしろいかと言えばそんなことはない。録音が素晴らしいからと言って、ブルーノート盤のどれもがおもしろいなどということもない。

だがこの1曲目はともかく素晴らしい、大好きだ。ドラムセットの高速の音の奔流が空間の奥にオーロラの紗幕のように敷き詰められている。それがずっと痙攣的に揺れている。2本のテナーサックス(サム・リヴァース、ウェイン・ショーター)が空間を歪めて干渉しあう。ベース(ゲーリー・ピーコック)が最前面で疾走し続ける。8分ほどの曲長の間を満たすものは、凍るほどに冷たい熱狂だ。空間の細部まで解像度の高い音の粒子で満たされている。

ともあれ、ここで語るべきは、そのジャケットデザインだ。おそらくブルーノート盤での究極にシンプルなデザイン。もちろんデザイナーはリード・マイルズ。オレンジと(おそらく)濃いベージュの特色2色刷り。オレンジのベタ面と紙地の白の上下の塗り分けに最小限の文字情報(アーティスト名とアルバムタイトルとレーベルロゴ)が濃度違いで配置されている。この時期のブルーノート盤のほとんどに共通してあるミュージシャンのポートレイトもパーソネル表記もない。音楽もそしてジャケットデザインもこの時代のアブストラクトの頂点だ。

ブルーノート盤に限らずこの時代の東海岸のジャズのマイナーレーベルには特色2色刷りのものがとても多い。もちろん予算の制限によるものだろう。ブルーノートも2色刷り、あるいは3色刷りのものがほとんどだった。フルカラー4色刷りのものも少数あるが、ジミー・スミスやホレス・シルヴァーなどの限られた売れ筋のミュージシャンのものばかりだ。

じつはブルーノート盤の2色刷りの多くはスミ+特色の組み合わせだ。『スプリング』のような二色ともに特色のものは少ない。リード・マイルズは黒人ミュージシャンたちの濃い肌の色のポートレイトの魅力を熟知していた。ジャケット全面の顔のアップであったり、小さくトリミングされて文字の間に配置されたりしてスミインクのトーンで彼らの個性が再現される。撮影はもちろんフランシス・ウルフ。そこに、アルバムごとの固有の特色かけあわせの設定で、文字やあの有名なレーベルロゴが配置される。濃厚なのにシャープ、ブルーノートの類のないアルバムカラーを作っていった。今では消えてしまったジャズが先鋭だった時代の、ニューヨークを象徴する唯一無二のジャケット・デザインのラインナップに違いない。

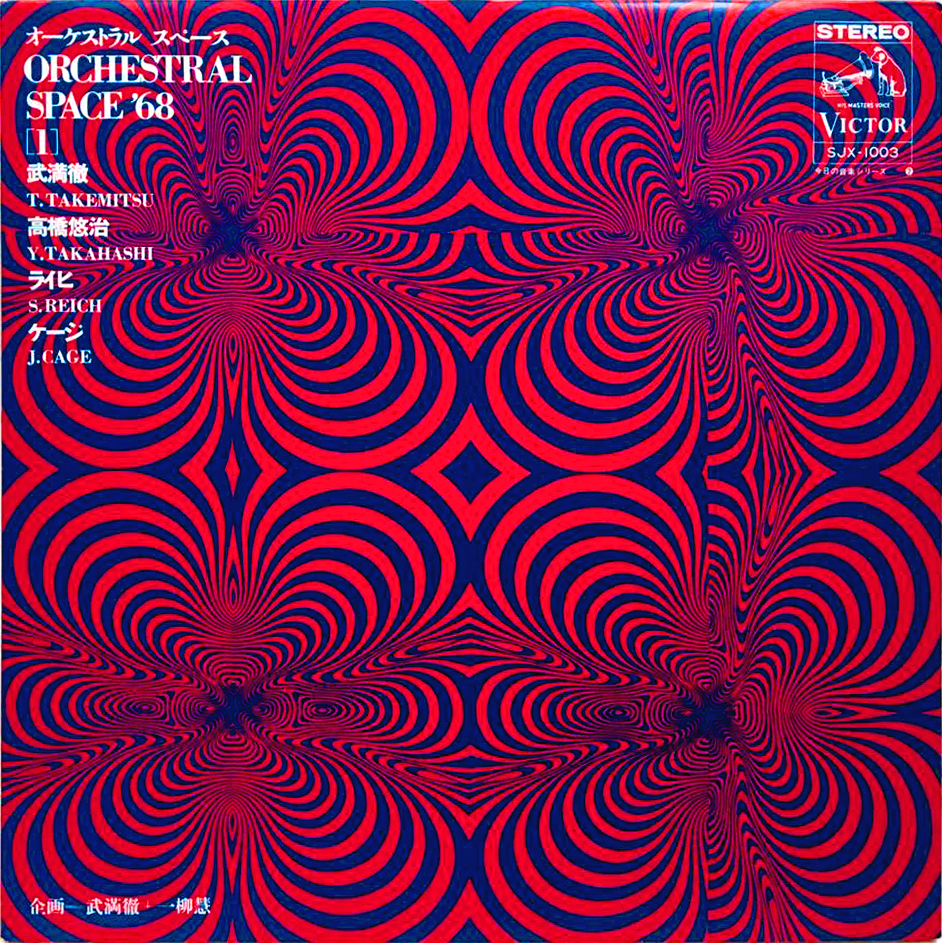

◉Orchestral Space ’68

まったく異なる特色2色刷りのジャケットデザインのLP盤を聴く。『オーケストラル・スペース ’68』。1968年6月の3日間にわたって、東京文化会館などを会場として、いまでは考えられないほど豪華なラインナップの現代音楽コンサートが開催された。そのライブ録音から4曲がおさめられている。武満徹、高橋悠治、スティーブ・ライヒ、ジョン・ケージ。ポスターで確認すると現実のコンサートではクセナキスやベリオなどを含む17人の作曲家による17曲が演奏されたようだ。

収録された4曲はどれも互いに似ていない。いまや「4分33秒」ばかりが語られるケージの曲が、いかにもな現代音楽に聴こえる。ライヒは初期のあからさまなフェイズ・シフティングによるもので、いまとなっては技法の教科書のようにしか聞こえない。ただピアニストの一人はこのコンサートの企画者でもある一柳慧が務めている。武満徹の曲はやはりどこまでも武満徹だ。収録曲のなかでは高橋悠治の曲が好きだ。無作法なのか典雅なのか、惑うような響き。21世紀のいまになって現代音楽の「新しさ」というものが何であるのかよくわからないが、この盤を聴いている限り、新鮮さは不滅だ。

ジャケットデザインは杉浦康平+中垣信夫。音響そのもののようなうねるパターンは、杉浦による自律的パターン生成の技法の最終形とも思える。全面が鮮やかなコントラストの赤と青の塗り分けで、すべての文字情報は白抜き。数多い杉浦のLPジャケットデザインでも圧倒的な強度だ。それでいて浮遊感に満ちて「重さ」から解放されている。微細に確実に有機的に動き続けているように見える。

印刷物は静止していると人は思い込んでいる。しかし、この現実世界に「静止」はない。すべての印刷されたイメージは動き続けるものの一瞬の断面なのだ。したがってすべての印刷物には「動き」が潜んでいる。それを「コンポジション」などと呼んで了解するのはデザインにおける納得のための習わしだ。しかしこの『オーケストラル・スペース ‘68』のパターンは、そうしたモダンデザイン的了解とはまったく異質のものだ。ここに内在する濃密な時間感覚は近代(一神教的ヨーロッパ)の線的で進化主義的な時間意識とは異質のものだ。これはすでに早い段階での杉浦のモダンデザイン批判でもあるだろう。

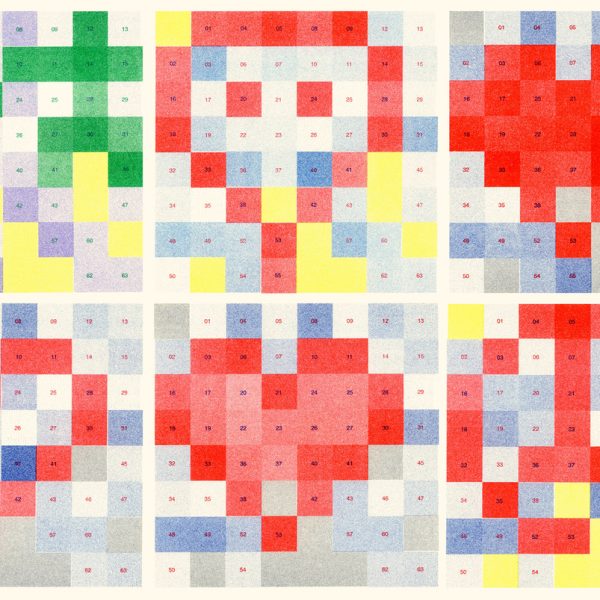

この時期、杉浦はトリオ・レコードからシルクスクリーン印刷による西ドイツ・ヴェルゴ盤のリ・デザインを担当していて、そこにも繋がるものである。ヴェルゴ盤のシリーズではシルクスクリーンによる特色2色刷りの上に文字は白インク、あるいはグレーインクで乗せられている。

全9枚のどれも異なる全面パターンに異なるコントラストの強い特色2色の塗り分けになっている。それは原ヴェルゴ盤の、白地にヘルベチカの文字組だけのジャケットデザイン(スミ+特色1色の2色刷り)への杉浦からの対抗的応答であろう。杉浦によるトリオ盤と原ヴェルゴ盤はデザインとしては対極的だ。

西ドイツWERGO原盤ジャケット(左)と杉浦康平によるトリオ盤ジャケット(右)

1960年代は特色2色刷りによるLPジャケットデザインの実り豊かな時代であった。同時に60年代後半からはロックの時代に突入して、ジャケットデザインはフルカラーのインフレ状態が始まる。その趨勢はデジタルの時代になって、現在まで基調はずっと変わらないと思う。

現代の高解像度化したコンピュータ・ディスプレイに映る色彩イメージは誰も疑わない。DTP技術は、現在の印刷によるデザインの世界から「特色」への想像力を奪ったのかもしれない。CMYKというきわめて便宜的で暫定的である印刷工業技術に依存するカラー再現システムと、WISWIGの仮装によって、われわれは色彩表現の「自由」の重要な部分に目を塞がれているのかもしれない。あたかも「標準」であるかのごとく、われわれの「デザイン」の世界の中で前提となっているものは暗黙の了解に過ぎないのかもしれない。

◉子どもと本

それでも特色2色刷りの試みはデジタル時代にも続けられている。神戸芸工大に在職中のある時、もう12、3年前のことだ。同僚であった戸田ツトムとの雑談の中で授業計画の話になった。僕が特色2色刷りについて授業で取り上げる予定があると伝えたら、戸田が「良い素材があるから送るよ」と言ってくれた。

その後、東京に戻った戸田から宅急便が届いた。開梱すると5、6冊ほどのA5判中綴じの薄い冊子が入っていた。その時はじめてこの『子どもと本』という季刊誌の存在を知った。手にして表紙を見て呆れるほどに美しいと感嘆した。それはあまりにさりげない美しさだった。

はたして誰にでも伝わるものだろうか? 心配になるほどのさりげなさだ。この2色刷りは、特色の選択、ふたつの版の画像の濃度レタッチの繊細さ、まさに戸田でしか表現し得ないものだった。すでにこの時期の戸田が歩んでいた、限りない「デザインの背後」への移行(あるいは撤収)の過程を眺めていたのかもしれない。

受け取ったどの号の特色2色の組み合わせも、あまりに微妙でルーペで覗き見ないと使用した特色のベタの色味が判別できない。紙という実際には凹凸に満ちた表面に定着して、その微細な凹凸自体の陰影すら効果として貢献してしまうようなデザインだった。

現在ではソフトウェアには、あらゆる色見本帳のあらゆる特色がデフォルトで登録されている。しかし発光する画面の中の色は設定として読み替えられたRGBシステムの発光色だ。ディスプレイ状の「白」に紙というターゲットは考慮されていない。数値化されたインクは紙の表面に定着してはじめて反射光としての色彩を獲得する。紙は常に表面の繊維の凹凸によって微細に乱反射している。そのためにインクの色は紙によっても偏移する。

かつて版下を凝視して脳を絞るようにして手探りしていた特色は、いまではディスプレイ上に再現できる。ディスプレイに「真実」は映らなくても、強力な手助けにはなる。デザイナーは「紙」からの呼びかけに応えるようにして色を決めることができる。

本来経済合理性の中で安価ゆえに選択され、さまざまな試行を経て模索された特色2色刷りだが、いまではデザイン・印刷の生産システムの合理性のなかで、かつてほど見当たらないのは残念だ。

一方、試みが少ないだけに、DTP技術の中での特色2色刷りのデザインには、可能性が多く残されているのではないか。紹介したリード・マイルズも杉浦康平も戸田ツトムも、それぞれまったく異なるコンセプトの特色2色刷りのデザインで、ありふれた4色刷り印刷とは異世界にある色彩の風景を見せてくれた。そんな色彩の重奏は、まださまざまな組み合わせがあるに違いない。紙の上にひろがる、まだ見ぬ新しい世界に妄想がひろがる。

赤崎正一(あかざき・しょういち)

1951年東京生まれ。エディトリアルデザイナー。神戸芸術工科大学名誉教授。

公開:2023/10/31

89

89「よさ」の峰に登る

/橋本 麦 88

88DESIGNEAST Revisited/水野大二郎

87

87カレル・マルテンス展をめぐって/文・写真 有本怜生

86

86むき出しの力/米山菜津子

85

85量子チップビットマップ:実数のグリッドから複素数のクラウドへ/久保田晃弘

84

84学会誌を立ち読む:デザイン関連論文の世界/室賀清徳

83

83ワールドワイドウェブのこと/永原康史

82

82小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 3

/米山菜津子/永原康史/鈴木哲生/室賀清徳 81

81在オランダアジア人デザイナー座談会 /樋口歩

80

80数学と計算機と美学/巴山竜来

79

79ポストデジタル・レタリング考/鈴木哲生

78

78ひび割れのデザイン史/後藤護

77

77リリックビデオに眠る記憶の連続性/大橋史

76

76青い線に込められた声を読み解く/清水淳子

75

75日本語の文字/赤崎正一

74

74個人的雑誌史:90年代から現在/米山菜津子

73

73グラフィックデザインとオンライン・アーカイブ/The Graphic Design Review編集部

72

72小特集:ボードメンバー・ブックレヴュー Vol. 2/永原康史/樋口歩/高木毬子/後藤哲也/室賀清徳

71

71モーショングラフィックス文化とTVアニメのクレジットシーケンス/大橋史

70

70エフェメラ、‘平凡’なグラフィックの研究に生涯をかけて/高木毬子